養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があることをご存知ですか。

実父母との法的関係を残し、子どもにとっては実父母、養親、両方と親子関係をもつのが「普通養子縁組」、実父母との法的な親子関係を終了させ、子どもが戸籍上も養親と親子になるのが「特別養子縁組」です。

1987年に民法改正によって導入(翌年施行)された特別養子縁組は当初、原則6歳までの子どもが対象となっていましたが、2020年4月に制度が改正され、原則15歳までが対象となりました。特別養子縁組の年間成立件数は2019年で711件です(「日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト」より引用)。

予期せぬ妊娠や、出産したものの子どもを育てられないと悩む女性のために無料相談支援と、特別養子縁組のサポートを行う一般社団法人「ベアホープ」が今週のチャリティー先。

「すべての社会的養護下の子どもに、温かな家庭を提供する夫婦が増えるように変革を促したい」。

助産師や社会福祉士、公認心理師、保健師、栄養士といった専門知識を持つスタッフが思い悩む女性を支援する傍ら、特別養子縁組とその啓発のために活動してきました。

「すべての命は、大切にされるべきだと信じて活動しています」と話すのは、理事の橋田(はしだ)じゅんさんと、スタッフの藤本侑佳(ふじもと・ゆうか)さん。

活動について、お話を聞きました。

(お話をお伺いした橋田さん(左)と藤本さん(右)。今回のコラボデザインTシャツを早速着てお写真を撮ってくださいました!)

一般社団法人ベアホープ

困難な状況で出産を迎えざるを得ない女性を支援し、養子縁組が当たり前となり、すべての子どもが愛ある家庭で育つことができる社会の実現を目指し、2013年11月より活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2022/5/2

(「ベアホープの医療職スタッフと一緒に、養親さんのおうちへ向かう際の一枚です」)

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

橋田:

「すべての子どもが、愛ある家庭で育つことができる社会を実現する」ために活動しています。

具体的な活動内容は、妊娠や養育に困った人が相談できる窓口である妊娠葛藤相談事業、養子縁組のための養親育成、養親審査、子どもを迎えた養子縁組家庭への支援及び情報提供をする養子縁組事業、現場の声を国に届け、日本の養子縁組制度の質を高めるための政策提言及び研究参画、勉強会や講座などの普及啓発活動の4つです。

養親の研修や、特別養子縁組について正しい知識を持ってもらうためのコンサルティング、国に対する提言なども行っています。

(日本子ども虐待防止学会にて、登壇して社会的養護について話す、ベアホープ代表理事のロング朋子さん)

藤本:

妊娠・養育相談は全国から受け付けており、年間350件近いご相談があります。実際に相談者さんのもとへ伺って、お子さんにとって、そして相談者ご本人にとって何が最善かを共に考え、目の前の道をひとつひとつ作るお手伝いをしてきました。

特別養子縁組について、日本ではまだまだ「子どもがいない夫婦のための制度」という意識が強く、そこに課題があると感じています。そうではなく、「子どもの福祉のための制度」であるという理解を進めていく必要があります。

橋田:

特別養子縁組は一般的には赤ちゃんの印象が強いですが、対象は0歳~15歳未満の社会的養護下にあるお子さんが対象となります。私たちが関わるのお子さんも新生児や乳幼児が多いですが、幼児、小学校に上がる年齢のお子さんもいます。

2013年から活動を始め、これまでに210ほどのご家族の縁組を支援してきました。

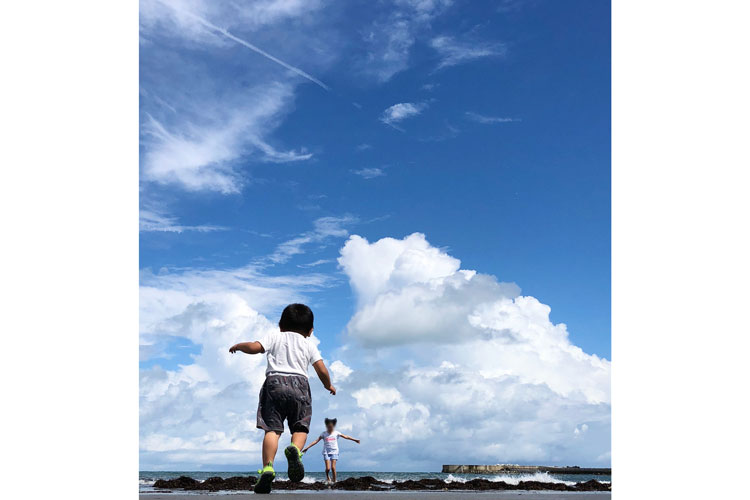

(「ベアホープを通して親子になったご家族から送られてきたお写真です。お子さんの成長に喜びを感じる瞬間です」)

(医療職チーム打ち合わせの様子。委託時やフォローアップ訪問時の育児支援スキルの統一を図るため、日々の仕事の情報共有や課題について話し合う)

橋田:

私たちの大きな特徴は、障がいや病気の有無にかかわらず養子縁組を支援しているという点です。養子縁組は「子どもの福祉のための制度」であって、親となる大人が、性別や病気、障がいの有無を問うことはできません。

どの子の命も同じ重みがあり、同じように尊重されるべきですが、実際は、障がいや病気のある子どもの場合、なかなか親が見つからないという事実があります。実親が反社会的勢力である、精神的な病がある、子ども自体の年齢が高いなどという理由でも養親を見つけるのが難しいことがあり、この点は悩ましいところです。

(ベアホープが開催する研修の様子。「東京都内の会場にて実施する研修には、全国から養親希望者が集まります」)

藤本:

養子の受け入れを希望される方から、『どうしても健康な子がいい』というご希望をいただくこともあります。「障がいのある子どもを養育する自信がない」という養親希望者さんのお気持ちは理解しつつも、私たちは特別養子縁組について、「大人が子どもを選ぶためではなく、家庭で育つことが難しいお子さんに家庭を提供するための制度である」ことを理解した上でお申し込みしてくださいと、はっきりお伝えしています。

その理由は、子どものお家が決まった後に、病気や障がいがわかったことを理由に「ちょっと養育は無理です」となってしまいかねないから。せっかく安心・安全に暮らせるはずのお家に行っても、その養親さんに「障がいがわかったから、養育は無理」といわれたら、子どもは実親と養親の2度、親を失うことになるのです。

──それだけの覚悟をもって命や養育と向き合うということですね。

(研修の一つ、乳児・小児に特化した救命/応急手当を受講する養親希望者)

藤本:

養子縁組への認知が広がってきている一方で、「障がいや病気のある子どもは養子縁組できなくて当然でしょ」というスタンスがまだまだあります。

その背景を見ていくと、たとえば障がいや病気のある子に対してどのような支援があるのかといった点や経済的な負担、あるいは障がいや病気のある子どもの養育そのものへの不安、仕事に復帰できないのは困るといった声があり、せめて私たちが少しでも軽減できればというところで、障がいや病気のあるお子さんを受け入れた養親さんへは、経済的な部分もできる限りの支援をさせていただいています。

(沐浴人形を使った沐浴指導の様子)

(「ベアホープを見つけて相談してきてくれた女性とカフェでお会いし、面談をします。出産後の選択肢一つひとつについて、ケースワーカーが丁寧に説明をします」)

──養子縁組はどのような流れなのですか。

橋田:

実親さんから、「育てることが難しい」「産んでも育てられない」という問い合わせがメールや電話であります。あるいは医療機関や保健センター、児童相談所から話がくるケースもあります。

背景はそれぞれですし、中には予期せぬ妊娠が自己責任だといわれることもありますが、実際に話を聞いていると、DVや性暴力・性虐待、家庭崩壊や機能不全家族、貧困、ホームレスや性風俗…、女性一人だけの責任だという一言では解決できない、さまざまな社会問題が複雑に絡み合っています。

(「新しい家族に迎えられる日、子どもは飛行機や新幹線に乗り、人生初めての長旅を経験します。ミルクを飲んで、すやすや眠って、みんなお利口さんに移動します」)

藤本:

お腹に宿る新しい命が「愛された」「愛されている」と感じながら育つことができるようにというのはもちろんですが、予期せぬ妊娠を「自己責任」としてではなく、実親である女性が「自己決定」できることを大切にしたい。

「お腹の中の子の未来を、あなたは決めることができる。あなたはこの子を大事にできたんだ」と、本人が自信を持てるような支援をしたいと考えています。

橋田:

妊娠葛藤・養育困難相談については、一件一件ケースワーカーが対応し、話を聞きながら「何が最善なのか」を考えて動きます。

べアホープのケースワーカーは、公認心理師、社会福祉士、助産師、保健師、栄養士、行政書士…、皆、国家資格を持ったプロのスタッフです。それぞれ専門の分野から、どんな支援ができるのかを多方向から見て、実親さんやお子さん、養親さんをサポートできることが強みです。

「育てられないから養子に出したい」という希望であったとしても、果たしてそれが最善の方法なのか、実親さんがこれからどうしていきたくて、お子さんにとって、そして実親さんにとって何がベストなのかを話し合い、いろんな社会資源、さまざまな選択肢がある中で、その一つとして特別養子縁組があるという考えです。

女性が「がんばって育てていきます」ということであれば、そこをバックアップできる専門機関におつなぎします。これから出産される実親さんが「育てることはできない」と特別養子縁組をご希望される場合であっても、出産後72時間が経ってから、最終的な同意を得た上で、お子さんをお連れするかたちになります。

(代表理事のロングさん(写真左)と、理事であり助産師の赤尾さく美さん(写真右)。「助産師として病院勤務していたころ、中絶しかないと思って悩みながら来院する多くの女性に出会いました。妊娠した女性が、中絶以外にも選択できるあらゆる方法を知り、納得した上で決断するための情報提供の場や支援体制、そして専門性と愛をかね備えた民間養子縁組機関が必要だと実感し、2013年にロングと出会ってベアホープの立ち上げに至りました。欧米諸国では、結婚前から養子や里子を迎えたい家族計画があるカップルも珍しくありません。なるべく早いタイミングで特別養子縁組制度を知る機会があること、そして家庭を必要としている子どもたちと家族になることについて考えてみるご夫婦が、この国に増えることを願っています」(赤尾さん))

(養親さんの元へと向かう新幹線での一枚。たくさんの愛情に包まれた生活がありますように)

──そうなんですね。養親さんの方はいかがですか。

橋田:

審査を経て、登録してくださった方が対象です。

事前にしっかり研修を受けていただき、社会的養護下にある子どもたちのことや、子どもに障がいや病気があっても受け入れてくださいますかというところも理解していただいた上で、登録していただきます。養親さんにお子さんの受け入れのお話をするのは、お子さんをお連れする数日前になることが多いです。

出産前の実親さんの場合、赤ちゃんがまだお腹の中にいる時に養親さんを決定します。

養親さんには、ケースワーカーが把握している、養育していくために必要な胎児の情報、実親さんの情報をお伝えしていきます。

──受け入れた後はいかがですか。

橋田:

養子縁組をした後のご家族のフォローアップも、私たちの大切な仕事です。団体としてはお子さんが16歳になるまで、お子さんだけでなくご家族のサポートも熱心にやっています。また、養親さんには、定期的に簡単な養育レポートを提出していただいています。

ただでさえ子育ては大変ですが、まだまだ養子縁組が一般的ではない中、養親さんへのカウンセリングやフォロー、アドバイスも非常に重要だと考えています。

(「新しい家族のもとへ到着、医療職スタッフが養親さんへ沐浴指導をしているところです」)

──養親さんは、たとえばどのようなことで悩まれるのでしょうか。

藤本:

たとえば、「養子であることを学校にはどこまで伝えたらいいだろう」という悩みをお伺いすることがあります。

養子を受け入れたあるご家庭は、小学校の授業で「2分の1成人式」ということで、「10歳になった記念に、生まれた時からこれまでの写真を用意してください」ということがあったそうです。ただそうなった際、養親さんが実親さんとまったく同じようには用意できないということもありますよね。

養子や養子縁組はネガティブなことでも、恥じることでも全くないと私たちはお伝えしていますが、「他の子と同じようにしてあげられない、自分たちはできていない」という壁に当たり、気持ちとしてつまずいてしまうケースがあることも事実です。

──確かに…。「実子であって当たり前」という無意識の認識があるかもしれません。

日本では養子縁組がまだ一般的では無い中で、その辺りの壁などは感じていらっしゃいますか。

橋田:

養子縁組の先進国であるアメリカでは、そもそも制度も異なるわけですが、多人種多民族国家で、たとえばお母さんと子どもの肌の色が違っても、それをどうこういう人はいません。日本は島国で血縁を重んじる文化もあって、それが悪いわけではありませんが、もしかしたら養子縁組が進んでいかない一つの要因であるかもしれません。

(Iちゃんを迎えた養親さんのメッセージ:

「Iがいることが私にとって当たり前の日常になりました。もし離れることになったら…なんて想像するだけで怖くなります。恐らくこの感情は所謂母性なのかな?と感じると同時に、(産んでくれたお母さんは)お腹の中で胎動を感じていた日々から突然子どもと別れることはどれほどの喪失体験かと想像する時間が増えました。出産前にどんな想いで養子として託すことを決めてくれたんだろう。 初めて我が子を見た時どんな想いだったんだろう。そこには想像以上に複雑な事情が含まれているかもしれない。

でも、この子を守って幸せを願って産んでくれたその事実が、すべてを打ち消してくれるくらい感謝です。『お母さんねぇ、Aちゃん(実母さん)のこと大好きだよ。だってIのことをお腹の中で守ってくれて、Iのことを大事に想って、お母さんたちに託してくれたんだもん。 Aちゃんも元気にしてるといいね』とIに伝えてみました。遠いところにいるけれども、元気で過ごしていて欲しいと心から思います」)

(2019年に開催した特別養子縁組啓発イベントにて。「私たちはキリスト教主義に基づいて活動しています。イベントのウェルカムテーブルには『私は感謝します。あなたは私に奇しいことをなさって恐ろしいほどです。私のたましいはそれをよく知っています。(詩篇139篇14節)』と、『すなわち神は、世界の基が据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる、傷のない者にしようとされたのです。神は、みこころの良しとするところにしたがって、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。(エペソ人への手紙1章4-5節)』という聖句を添えました」)

──繊細なところも多いと思うのですが、活動の中で心がけていらっしゃることはありますか。

橋田:

子ども、実親、養親、この3者が3者ともバランスよく幸せなトライアングルが築かれていることが大切です。

子どもはやはり、どれだけ幸せでどれだけ養親さんのことが好きでも、どこかでは「自分はどんな人から生まれたんだろう」という思いを持ちます。こういった時に、思いや情報を丁寧に紡いでいかないと、なかなか「幸せである」という実感に辿りつくことが難しくなります。

一人ひとりが愛されている存在なのだと実感できるために、私たちに何ができるのかを常に考えながら活動しています。

藤本:

「養子縁組=実の親に育ててもらえなかったかわいそうな子が、幸せな家庭にいく」という意識もまだまだあります。

これまで養子縁組の現場に携わってきて感じることとして、多くのケースで、「実親さんは愛をもって、我が子を養子縁組に託している」ということです。

お腹の中にいる子どもを育てられないとわかっていたある一人の女性は、生まれて間もない子どもを養親さんに託す際、涙されていました。子どもを愛していて、その子の幸せを想う気持ちは実母さんも養親さんも同じですね。

(「ある養親さんの言葉がとても印象に残っています。『養子縁組をしようと夫婦で決めるまでにあった多くの出来事は、この子に逢うために必要なプロセスだったと思う。この子に逢えたことが私たち最大の幸せです』『この子がすること、一つひとつが新鮮。この子を見ていると、実親さんに似ているところ、私達に似ているところ、実子だったら経験できないであろう楽しい想定外がたくさんあります。養子だからこそ、この子がどんな子に育ってくかが、楽しみで仕方ない』。この言葉を多くの方に届けたいです」)

(「お子さんの成長を見守りたいと希望される実親さんへは、お子さんのお誕生日などにあわせてお写真をお送りし、お子さんが幸せに育っている様子をベアホープからお伝えしています」)

橋田:

団体に関わるようになって6年になりますが、「自分が考えている『普通』ってなんだろう」ということを改めて感じています。人は十人十色であって、それぞれ違うように生まれ、つくられているという理解が本当に深まりました。一人ひとりのがんばりの中に「養子縁組」という選択肢があって、そこでつながって人生を垣間見せていただく点では、私自身の勉強にもなっています。

藤本:

ここに来て、命の大切さを強く実感しています。

若年で出産を経験した方が、中学高校を卒業して、新しく人生を切り拓いているという明るい知らせを聞くと、嬉しい気持ちになります。

とくに若年での妊娠出産の経験は、はかり知れない領域での葛藤もあったと思います。

でも今は、子どもも養親さんのところで元気にしているし、子どもを産んだ彼女たちもまた、子どもが元気に成長していることを励みにしながら、過去を否定しすぎず、前に進んでいる。こういう人生もあるんだな、これがベストだったんだな、と日々感じています。

(養親希望者向けの研修の一つである調理実習にて、栄養士の横で講師補佐をするロングさん)

──読者の方にメッセージをお願いできませんか。

藤本:

この制度を知らない人もまだまだ多いし、言葉は知っていても中身はよく知らないという方も少なくありません。まずは興味を持って知っていただけたらと思います。

橋田:

「養子」という言葉が出ると場の空気が少し変わるというか、まだまだ「触れちゃいけない」「聞いてはいけないことを聞いてしまった」というような空気感になってしまう、といったことを養親さんからも伺います。養子や養親さんがいるということを知ってもらえることが、実親さんにとっても温かい社会につながっていくのではないでしょうか。

(コロナ禍にあっても活動は続く。「退院したお子さんを病院までお迎えに行き、養親さんのご自宅へ移動しているところです」)

(ベアファミリーピクニックの様子。「ベアホープには養親さんの自助グループがあり、この会も企画から運営まで全て養親さんが行ってくれています。現在はオンラインで集まりを続けていますが、いつの日か再びみんなで直接集まることができる日をスタッフ一同待ち望んでいます。これまでベアホープでは、病児・障がい児を養育する親御さんへ約2,500万円の支援をしてきました」)

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

橋田:

チャリティーは、妊娠や養育に困難を抱える女性へのカウンセリングや支援のための資金、また障がいのあるお子さんを養育するご家庭の経済的な負担を軽減するための資金として活用させていただく予定です。ぜひ、アイテムで応援いただけると幸いです。

──貴重なお話をありがとうございました!

(日々日本全国を駆け回るケースワーカーの皆さん。会議後の一枚!)

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

繊細なテーマで難しさも感じます。

ただ一つ言えることは、思いがけない妊娠や子どもを育てることが難しい環境であったとしても、生まれてくる命、生まれてきた命は尊い存在だということ。妊娠や出産した女性にすべての責任を押し付けるような世の風潮が、命や未来を奪ってはいないでしょうか。

ブドウ(花言葉は「あなたを守りたい」)、レモン(「真実の愛」)、キンセンカ(「慈愛」)、アスター(「互いに思う」)を、一本の枝から派生するように描きました。一本のリボンを纏わせ、人と思いをつなぎ、子どもたちに温かい家庭と愛情を届ける団体の活動を表現しました。

“Above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.”、「「そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。」(コロサイ人への手紙3:14)」というメッセージを添えています。