かつてはそれぞれの地域で見られた、お産や子育ての風景。

人々の暮らしが便利になる一方で、古くから人類が大切にしてきた暮らしの知識は失われ、地域のつながりが薄れ、出産や子育てもまた、人々の生活から遠い存在となりつつあります。

まるでそれに呼応するかのように、産後うつや虐待、孤独死といったニュースが報道され、孤立する人々の姿が浮き彫りになっている昨今。困ったことがあってもSOSを出すことができない、知り合いもいなければ助けを求められる人もいない、そんな現実が見えてきます。

人が一人ではできないこと、そしてまた、現代社会のような簡単さや便利さと対極にあることのひとつが「お産」と「子育て」。「産む」と「育てる」にまつわるありとあらゆることを共有しながら、力強く生きるいのちを応援したいと活動するのが、今週JAMMINが1週間コラボするNPO法人「Umiのいえ」。

代表の齋藤麻紀子(さいとう・まきこ)さん(51)と、スタッフの上村聡美(うえむら・さとみ)さん(41)に、活動についてお話を聞きました。

(お話をお伺いした齋藤さん(右)と上村さん(左))

NPO法人Umiのいえ(うみのいえ)

神奈川県横浜市を拠点に、いのち・こころ・からだ・暮らしの学び合いの場として、出産や子育て、食、健康、住まい、親子、遊び、文化、支援など、いのちにつながるあらゆる講座やワークショップ、語り合いの場を企画・開催している。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2020/4/27

(日々さまざまな講師によるワークショップ・講座を開催しているUmiのいえ。「講座の最初に、スタッフの先導で手遊びをする一幕です。手遊びや童謡を知らない世代も増えてきているなかで、自分自身の体・声を使って関わることを大切にしています」(上村さん))

──今日はよろしくお願いいたします。最初に、貴団体のご活動について教えてください。

上村:

私たちは、元気に赤ちゃんを産み、育てていくための生活の知恵を学びあう場「Umiのいえ」を、横浜駅近くにて運営しています。団体名である「Umiのいえ」の「Umi(うみ)」には、赤ちゃんを産み育てる「産み」だけでなく、元気や夢、愛を生み出す「生み」、からだとこころの膿を出すの「膿み」、いろんな意味が込められています。

横浜駅近くの雑居ビルの一つの階を改装して運営しており、部屋は全部で4部屋あります。ここで「産み育て」に関する様々な講座やイベントを開催しています。

「お産」「子育て」というキーワードが活動のベースではありますが、結婚や出産経験の有無に関わらず、各地からいろんな方が参加してくださっているのが特徴です。「いのちはバリアフリー」をテーマに、出産や子育てに関してだけでなく、障がいや性に関することなど、さまざまな多様性を受け入れています。

(2020年1月に開催した、発達障がいのある子の親、ダウン症がある子の親3人のトークイベント「10のリスクから学ぶ100の幸せを子育てに~母ちゃんたちの凸凹人生はロケンロー」。「しょうがいってなに?みんな同じだねと会場みんなで分かち合いました」(上村さん))

(ユニセフとWHOが8月第1週を「母乳育児週間」と定めていることにちなみ、毎年Umiのいえで開催している「おっぱいの日スペシャルイベント」の様子。助産師の母乳ケアのお話のあと、親子でリラックスして生の音楽を味わう(撮影:矢部ひとみ))

──活動のきっかけは何だったのでしょうか?

齋藤:

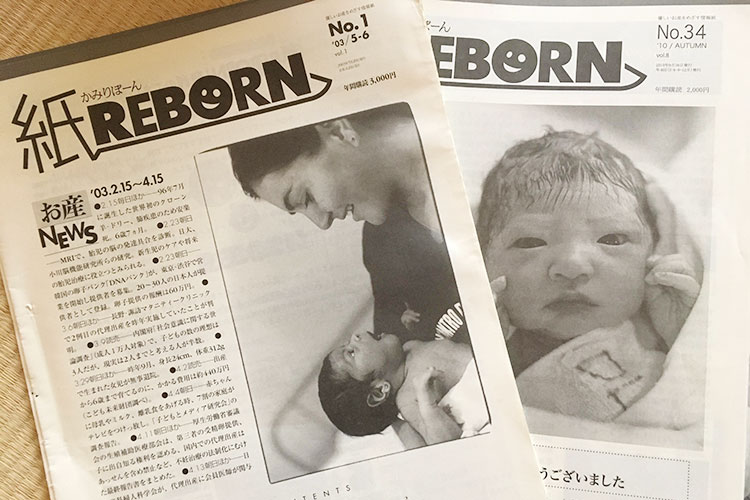

私は、団体を立ち上げる前から出産に関する市民活動に長く携わってきました。1995年には「医療と市民をつなぐ 優しいお産のネットワークREBORN」のスタッフとして弟子入りし、出産に関わる人々、医療者、ケアを受ける側の女性たち、その両方の「ジレンマ」を知りました。

もっと産む人の気持ちを大切にしていいんだ、産む人が主役なんだ、産科医療の中でもっと人として大切にされるべきなんだと確信しました。産み方はその後の子育てに良くも悪くも影響してしまうことを、多くの人たちの声から学びました。そこで、私は母親の立場で、出産の在り方を見つめ続けていこうと決心し、さまざまな市民活動をしてきました。

(1995年に齋藤さんがスタッフとして入門した、優しいお産のネットワーク「REBORN」。「全国に会員がいて、産科医療者と市民活動をつなぐニュースレターを発行していました」(齋藤さん))

齋藤:

2006年ごろに、全国で産婦人科医不足が問題になったのを覚えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。私は医療者ではありませんが、安心・安全なお産ができる場が減ってきている事実に危機感を抱き、一市民として日本のお産を守りたいと「どうする?日本のお産ディスカッション大会」というイベントを企画し、全国8箇所を巡業しました。

出産は本来、自然の摂理であり神秘であるもの。しかし女性が男性と同様に働くようになり、生活環境も変化し、高齢出産が増え、女性の身体は変化してきました。

妊娠しにくい、産みにくい、そして出産した後も子育てしづらい環境が年々加速しています。安全を最優先にした時に、医療による管理や介入は必要です。その管理の中で、寄り添いを得られなかった出産では、こころが置いてきぼりになり、こころとからだと目の前にいる赤ちゃんとがつながらないままで、長い日々産後に苦しむ人もいます。

(「2006年、”出産難民”、”産科医療の崩壊”などといったキーワードが新聞を賑わせた頃、何かせずにはいられず、あらゆる職種の人と交えてディスカッション大会を全国8カ所で開きました。共通テーマは『女性と赤ちゃんが安全で安心してお産するためには、誰が何をしますか?』でした」(齋藤さん))

──どういうことでしょうか。

齋藤:

医療の発達に伴って、救えるいのちが増えてきました。一方で、お産は時間が決まっているわけではありませんから、自然に任せると真夜中や明け方に産まれることもあり、医療者は常にスタンバイしている状態です。

医師も助産師もお産を優先し、プライベートを後回しにして働いていらっしゃいます。本当にありがたいことです。

しかし、誰もがその「あたりまえの出産」につき合えるはずもなく、人手不足によって、または混合病棟化していく現場では、丁寧さが失われることもあります。大きな病院の中でベルトコンベアーの上にのっているように次々と事が運ばれていくけれど、「誰もまるごとの私を知っている人がいない」という状態。陣痛に一人で耐える人もいます。安全ではあっても、こころ豊かな環境の中でお産をすることが難しくなっている現実があります。

もちろん、全部ではありません。手厚いケアを丁寧に一人一人向き合い、出産に導いてくださる産院もあります。しかしそれはやはり、ずっと産院に拘束される日々。産科医療の最前線にいる方々は、ホッとできる時間がなかなかないと思います。

──なるほど。

齋藤:

元気にニコニコ、ツルンとお産する方を一人でも増やすことができたら、医療者の方はそこで手が空いた分をハイリスクな出産のために使うことができ、命を守ることができる。そのために、一市民として出産・子育てに関する医療の分野以外での知識を発信し、元気に産み育てられる方を増やすお手伝いをしたいと思いました。

その時に、古くから日本人が大切にし受け継いできた伝統的な生き方やお産のあり方、シンプルですが「食べる・寝る・動く」ことの大切さを痛感し、経験を継承し皆でわかち合う学び場が必要だと思い、2007年に団体を設立しました。2010年には今の場所に移り、2016年にNPO法人化して現在に至ります。

(Umiのいえを立ち上げる前の齋藤さん。「10年間代表を務めた育児サークル「赤ちゃんとママの集いTeaParty」でのお泊り会の様子です(2002年4月)。当時は今のようにインターネットではなく、貼り紙、郵便物などでの情報収集がメインでした」(齋藤さん))

(月に3~4回開催している「親子の休み場 Umibeカフェ」は、第二の実家のようにごろごろ寝転んでOKな空間。「一緒にごはんを食べて、育児の悩みや困りごとをスタッフや参加者同士でシェアします」(齋藤さん))

──現代のお産は、昔と比較して変わってきているのですか。

齋藤:

それはいえると思います。

まず、「産む側」を考えてみます。「産む」ことは、体を使うこと。頭を使って産むわけではありません。体で産むので、ある意味、お相撲さんが土俵にあがるような感じだとイメージしてください。土俵に上がるにあたっては、一応お稽古をしたり体力をつけたりして準備しないと本番では戦えません。でも、お産において、出産の日を迎えるために、「からだづくりをするんだよ」と心身の心構えを教えてくれる人も、教えてくれる場も少なくなってきました。

また、仕事で日中ずっと座りっぱなしの女性も多いです。動かないので、下半身は冷え切っています。忙しい時は食事も適当なもので済ませるし、頭痛や便秘も薬でなんとかごまかします。でも、お産はごまかしが効きません。ふだんから飲み食いしているもの、吸っている空気、すべてを吸収し、胎児は育っていきます。

赤ちゃんのいのちは、お母さんのいのちでできていきます。「日々の暮らし」がものすごく大切なんです。自分のからだの感覚をごまかさずに、自分で自分のケアをしなければいけません。アスリートはみんなそうでしょう。それと同じ。いのちがけで出産するのですから、自分のケアを怠けてはいけないのです。

目に見えないもの、電磁波や音、感情などもすべて、お母さんの体を通じて新しいいのちに影響を与えます。妊娠中はとても大事な時期。お腹の赤ちゃんの発達のためにも、よく歩き、よく眠り、頭を休め、からだを休め、居心地の良い子宮をイメージして暮らすことが、とても大事なんです。

(妊婦向けの講座の様子。「産婦人科医丹家歩先生の『マインドフルバーシング体験会』での一枚です。自分の五感を丁寧に観察すると、感じ方ががらりと変わります。産前産後の過ごし方、陣痛との付き合い方を学びます。夫婦でのご参加も多いです」(上村さん))

──なるほど。

齋藤:

からだもこころも十分な準備ができていないまま出産を迎え子育てがスタートしてしまうことも、一つの課題だと捉えています。

準備できていないと「なんとかしてください」と医療者任せになりがちです。「他人にどうにかしてもらおう」というマインドは、もし何かあった時に「誰かのせい」という発想になりかねませんし、それは、その先の保育にも教育にもつながっていきます。産む側の「なんとかしてよ」と、医療側の「管理するからいうことを聞いて。聞けないならば責任はとりません」という関係性が蔓延してしまいます。

「産む主体は、妊婦である」という出産準備教育が全国的に弱くなっていますし、産む人のこころに寄り添う産科医療があるかというと、助産師たちにその気持ちがあったとしても、なかなか手が回っていないのも実状のようです。

──難しいですね…。

齋藤:

妊婦さんがコミュニケーションを十分に取れていない相手、信頼関係を築けていない医療者の下で出産を迎えなければならないという点にも、課題があると思っています。

安心を感じていないから、出産時にもこころとからだは緊張状態のまま。のびのびできないお母さんの身体から、赤ちゃんは生まれやすいでしょうか?陣痛促進剤を使ったり、赤ちゃんを出すために引っ張ってもらったり切ってもらったりして、医療の手助けがもっと重なっていくのです。

そのように赤ちゃんを産んだお母さんの中には、出産の喜びや快感を感じることがないまま、ただ「自分のお腹から出てきたかたまり」のような感じがしたという人もいます。愛情のスイッチが入らないまま子育てに突入し、いつになっても子どもに愛着がわかなかったり、ホルモンのバランスが乱れて鬱っぽくなってしまったり、ずっと後になって不調を訴える方もいます。

(2010年に現在の横浜駅徒歩圏のビルに移転。移転時にはスタッフや賛同者の皆さんとDIYで部屋をリフォーム、壁や天井に珪藻土を塗り、壁に大きな樹と花を描いた)

(医療関係者に向けての講座の様子。「産婦人科医の早乙女先生による『医療者のための性と生の講座』での一枚です。医療者だからこそ、自分のセクシャリティや無意識のバイアスに気づく必要があります」(齋藤さん))

齋藤:

産科医療の現場、「働く側」にも大きな変化が起きています。

一つは、全国で産科が激減しているということ。産科だけの医院は減っていて、他の科と一緒になった医院がこの10年で激増しています。今、日本の産科の80%は混合病棟になっています。

──そうなんですね。

齋藤:

そうすると何が起こるか。混合病棟になると、医療者の方たちは自分の専門外のこと、出産から介護、看取りまですべてをやらなくてはなりません。

お産は「病理」ではなく「生理」です。たとえ難産の後に養生期があったとしても、母親になっていく人生の大切なスタートの時です。しかし混合病棟の中では、妊婦さんはどうしても「病人」「患者」として管理・対応されがちです。

これまで、新たないのちの誕生を支えてきた助産師の役割は「産む力・生まれる力を最大限に引き出すこと」でした。しかし今の混合病棟では、お産に関することばかりをやっていられません。医療者は他にもたくさんやることがあって走り回り、妊婦さんと向き合う時間が極端に少ないのです。

そうすると妊婦さんたちは「何もわからない患者」になるしかないのです。「どうしたらいいですか?」「次は何をしたらいいですか?」と、受け身になり、産むこと、生み出すことは自分ごとであるはずなのに、指示を待ってしまうのです。そうなると、頼るのはインターネット、SNSです。人ではなくスマホに頼る。人と人との触れ合いやコミュニケーションはどこに行ってしまったのでしょう。

(日本各地から年10回ほど講演招聘を受ける齋藤さん。「写真は、2018年の名古屋での講演の様子です。ファシリテーターとして参加者みんなの悩み、ジレンマ、夢、ネガティブに考えてしまう癖など本音の声を拾いながら、共に考え分かち合います」(齋藤さん))

──いろんな問題が重なって、さらなる課題が生まれていますね。

齋藤:

そして人手が足りなくなると、なるべく人手のある時、つまりは平日の夕方5時までに生んだ方が安全だという判断から、促進剤を使用し出産を早めたりといった医療によるコントロール、人工的な介入を選択する場合もあります。それは「産婦さんと赤ちゃんの命を守るために」という医療者のご努力です。しかしその一方で、人間本来の「産む力・産まれる力・待つ力」は、どこに行ってしまうのでしょうか。

お腹の中の赤ちゃんにも、自分が生まれたい時間、外に出るタイミングがあります。十人いれば十人とも、それが異なるのは当然のこと。しかし本人の意志とは異なるタイミングで、大人の事情から突然外に出されてしまう。お産の現場の中で、本来主体であるはずの「産む人・生まれる人」の存在がすっぽり抜け落ちてしまっている現実があります。

「母子のために」は間違いないのですが、困惑が静かにささやかれています。

──大人の都合によって、本人たちの思いがかき消されてしまうような現実があるのですね。

齋藤:

お産は大変なものですが、幸せに包まれるお産を経験した人は、産んだ直後に「また産みたい」と思います。私がそうでした。

良い医療者に出会い、安心の中でお産できた。底知れぬ力が湧き出て、達成感と感動を味わえた。月満ちるのを待つということは、何においても大切なことだと思います。

(齋藤さんお気に入りの一枚。「赤ちゃんをおんぶしながら魚をさばくお母さん。赤ちゃんは、肩越しに親の行動を見て学びます」(齋藤さん))

(上村さんもセラピスト・講師である「和のお手当て講座」の様子。「乳幼児期を過ぎ、学童期やその先も親子関係は続いていきます。触れ合うこと、リアルなぬくもりを感じる関わりを生活の中に取り入れることが大切だと感じます」(上村さん))

齋藤:

お産は、女性にとって大きな転機です。

産む産まないに関わらず、結果として中絶や死産、流産だったとしても「人として大切にされたかどうか」が、その女性の、その先の人生の大きな糧になると思っています。

目を見て優しく説明してくれて、手を握って安心させてくれて、その人に今一番必要なことは何かを考えてくれる。その人の幸せを願ってくれる医療者に出会うことができたら、自分を愛するきっかけをつかめるのではないかと思うのです。

しんどい時に背中をさすってくれたり、マッサージしてくれたり、よく来たねと手を握ってくれたり…。必要なのはそういうことではないでしょうか。病院の待合室で、本当はみんなつらいししんどいのに、誰とも目を合わさず、電車の中みたいに孤独に座って名前が呼ばれるのを待っている。それはおかしいと思います。

人間的な出産環境の実現のために、女性はもっと自分の意見を主張をして良いし、助産師さんには、ローリスク出産であろうとハイリスク出産であろうとお産をするその方個人を尊重し、寄り添う医療を目指してほしい。Umiのいえは、その両方にアプローチしたいと思っています。私たちは一般の方たちだけでなく、医療者や専門職の方たちに向けた専門的な講座「Umiのいえ大学」も開催しています。

(「Umiのいえ大学」の一枚。助産師の三宅はつえ先生による助産師向け講座では、介助方法の具体的な指導も。中期中絶ケア、新生児訪問など現場ですぐに活用できる実践的な内容となっている)

(年に4回発行している季刊誌「Umiのいえつうしん」。「Umiのいえ講師陣とユーザーさんによる投稿で成り立つ人生ストーリーを掲載しています。『いのちの寄り添い、いのちの気づき』をテーマに、子育てや人生に役立つハッとするお話満載でお届けしています」(齋藤さん))

──齋藤さんは3人の子どものお母さんでもありますが、ご自身の出産はどのような経験だったのですか?

齋藤:

29歳、26歳、24歳の母です。私はなぜか神さまから、今世では非常に人間的で温かいケアを味わせてもらいました。子どもを取り上げてくださった助産師さんは、医療を超えた、もう一人のお母ちゃんのような存在でした。

──そうだったんですね。

齋藤:

私はお産を通じて、情を持ち、こころでケアしてくれる人に出会いました。長男を妊娠した時私は21歳で、産む気もお母さんになる気もない若造でした。そんな私に対して「いい加減にお産に向き合え!」と怒ってくれたのもその助産師の方でした。

妊婦がお産に気が向いていないと、赤ちゃんは「こっちを向いて」と合図を送ります。長男は4回逆子になりました。お腹の中にいた時から反抗期をしてくれて、「いい加減に気持ちをこちらに寄せてくれ」と示してくれましたが、その度に大変な思いをした私に、こころから寄り添ってくれたのが助産師さんでした。

もしこれが、「ハイ、次の検診はいついつですよ」だけの関わりだったら、こころは動かなかったでしょう。でも、そうではなかった。相手の真剣さが、私のこころを動かしてくれたのです。

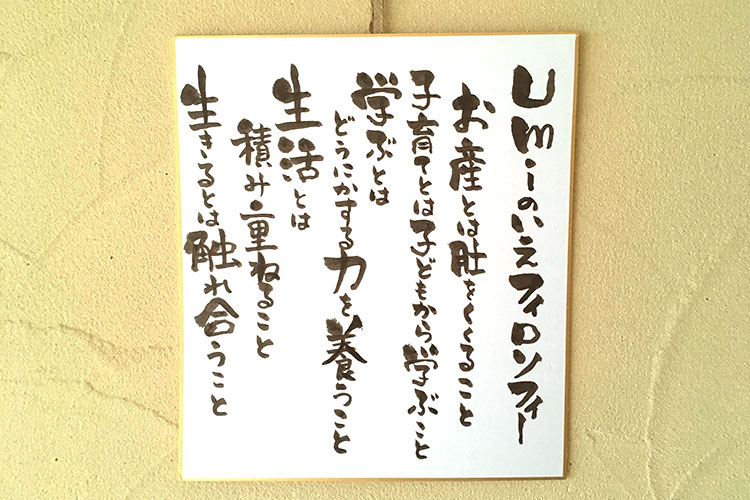

(Umiのいえフィロソフィー。「これがUmiのいえの大切にしている根っこです」(齋藤さん))

──そんなご経験があられたんですね。

齋藤:

助産師さんとは、相手の動き、吐息、目の色を見ながら、こころの奥深くにまで入って、「この人は、ちゃんと寄り添えばきっと良いお母さんになれる」ということまで見抜き、女性に秘められた力を信じられる人たちでした。そして今、手で触れて感じ取れるようなお産の文化が消えつつある中で、私たちはそういうことができる、最後の世代の方たちを目撃していると思うのです。

戦前、日本のお産を支えてきた「産婆(さんば)」は、産むことだけでなく生活に関するありとあらゆる知識を持っていて、村の中で一番尊敬される存在だったと聞きます。しかし第二次世界大戦後、GHQによってお産は家庭から医療施設に移り、産婆から助産婦という名称になり、出産は医療の中で守られていくようになりました。

日本は今や、周産期死亡率が世界最下位と誇れる国、お産でめったに母子が死なない国となりました。しかし、日本に根づいてきたお産の知識や文化は年々消え、また地域からもお産や子育ての風景が消えていきそうです。都市では赤ちゃんは産まれても、もう地方では出産が難しくなってきている現実があるのです。

(毎年開催しているイベント「しあわせのはじまり」。「親子も独身の人も、障がいのあるなしもごちゃまぜで、皆で歌やダンス、工作など表現を楽しんでいます」(齋藤さん))

齋藤:

山本さんと話していて改めて感じたことですが、やっぱり私は「根っこ」に立ち帰りたい、根っこの部分をちゃんとしたいんだと思いました。

喜びや悲しみ、苦しみも経験しながら蓄積されていく日々の暮らしの知恵は、何があってもその人を支えていくものだと思います。

それはまるで木の根っこのようなものです。動じず、しなやかに生命を維持し続けるためには、しっかりと張った根っこが必要です。お産は女性の人生を変える、大きな転機です。でも、それを産む人も医療者も粗末に扱ってしまったらどうでしょうか。産むのも育てるのも人任せ、何かあったら他人のせい、それでは根っこは育っていきません。

木の根っこは外からは見えません。それと同じでお産も子育ても、地味だし誰も褒めてくれないし、当然インスタ映えなんてしないんだけれど、こつこつと真面目に日々と向き合い、丁寧に積み重ねていくことが、いつしか深い根となり、揺るがないものとしていのちを支えてくれるでしょう。

そのためには自分でなんとかしなくちゃいけないんだけど、それぞれが孤立して孤独にやるのではなくて、自分でなんとかしたいからこそ、みんながつながり合って支え合っていく場所、それが「Umiのいえ」かもしれません。

(Umiのいえでの一枚。お父さんと一緒に針仕事。真剣そのもの)

──今後、目指すものはありますか。

齋藤:

Umiのいえでは毎年、テーマを掲げて活動しています。2020年のテーマは「未来に何を残すか」です。当たり前にあったものが、どんどん消えています。それは風景もそうだし、受け継がれてきた伝統や文化もそうです。

担い手がいなければ、子守唄や童歌、祭りごとなどの行事も消えていくでしょう。家族で食卓を囲むことも減ってきています。そういう社会になってきています。でもその中で、みんながそれぞれ次世代に何を残していくか、という投げかけをイメージして活動していきたいです。

──齋藤さんの、ご活動へのモチベーションは何でしょうか?

齋藤:

かつて、女性には選挙権がありませんでした。でも必要だと思う人がいて動いてくれたからこそ、今女性に選挙権があります。未来の私たちに、必死になってプレゼントを残してくれた人たちがいた。こころから感謝すると同時に、だから私たちも、次の世代にプレゼントを残したいと思うのです。

科学的根拠がないものは伝えられない昨今です。でも、エビデンス(証拠)はなくても、目に見えなくても、必ずそこに存在するものがあります。そしてお産は、特にそれを強く感じる経験です。いのちがけで産んだ・生まれたいのちだからこそ、「産んでよかった」「生まれて良かった」と思える社会を次の世代のためにも残したい。そう思います。

(日本文化を子連れで体験する会も企画している。「『お抹茶の会』では、割れないお茶碗で子どもたちも薄茶を飲めます。じっとしていなくても大丈夫。季節のしつらえを楽しみました」(齋藤さん))

(サロンでいきいきと過ごす子どもたち。「障がいがあってもなくても関係ありません」(上村さん))

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

上村:

いただいた支援金は、横浜のUmiのいえサロンの維持に使わせていただきます。今まで多くの方にご来場いただき、広々とした畳の部屋をたびたび褒めていただきました。

寝転がり、好きなように過ごすことができる、第二の実家のような場所。場所を持っていることは、苦労でもあり、光です。家賃や光熱費などがかかり大変ではあります。ですが、毎日掃除をして、神棚にご参拝して、今日もみんなが元気に過ごせますようにと心をひとつに活動していける「基地」であり、「根っこ」です。

ここに来たら誰かが迎えてくれる、笑っていられると、皆さんがサロンのある4階まで一生懸命階段を上ってきてくださるこのサロンを、まだまだ、維持し続けていきたいです。

新型コロナウイルスが収束するまでは、オンライン講座を中心に全国に届けていきますが、その根っこはやはりここ、Umiのいえサロンです。 ぜひ、チャリティーアイテムで応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

(2019年、スタッフの皆さんで集合写真!)

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

個人的な話になりますが、「子宮」は、「自我」とはまた別の意識を持つもので、そこにはさまざまな感情が吸収され蓄積されていることを常々感じてきました。

今回、齋藤さんと上村さんにインタビューさせていただく中で、何というのでしょうか、子宮のある部分がパカーン!と開けて、解き放たれるような感覚がありました。とても嬉しかった。例えるならば、自分自身の子宮の中で、心地よく泳げたように感じたのです。「ああ、私でよかったんだ」と、頭ではなく、子宮が感じていました。

人は皆、性別や人種、出産や子育ての経験の有無、障がいの有無に関わらず、そして自覚しているしていないに関わらず、日々試行錯誤の中を生き、さまざまなことを感じています。その時に「これでよかったのかな」「こう思ったんだけどな」とふと感じたこと、一つひとつは小さなことでも、しかし大きく、頭だけでなく肉体や臓器にも記憶として刻まれていくのではないでしょうか。

「こころにかえる、からだにかえる」。お二人の話を聞きながら、生きていく上で大事なことに気づかせてくれる空間を提供していらっしゃるのだなあと強く感じました!齋藤さん上村さん、ありがとうございました。

水瓶から、大海に水が注がれています。わたしたちのからだの60%以上を占める水分。赤ちゃんは80%以上だといいます。いのちを育む海、それを支える自然の美しいありのままの姿を描きました。

二つの水瓶は「子宮」の象徴としても描かれています。

いのち、そして女性を育む子宮。豊かに雄大に、のびやかにすべてを受け入れ、生をつないでいく荘厳な姿を描きました。

“It is the mothers, not the warriors, who create a people and guide their destiny”、「人を創り命を導くのは、戦士でなく母である」というインディアンの格言を添えました。

Design by DLOP