2025年には、いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる人たちがすべて75歳以上の後期高齢者となり、超高齢少子多死時代を迎えることになる日本。これに伴い、それまでは個別に対応されてきた様々な課題が、顕在化することになります。

これまで機能してきた地域コミュニティの高齢化や、つながりの希薄化。独居高齢者の孤立、認知症患者の増加。そして社会保障費の高騰や地域資源の不足などから個人への負担が増えて行くことが予想されます。また、高齢となった親の介護と自身の仕事との両立に悩む、特に働き盛りの40-50代が増え、経済活動にも様々な影響が出てくることでしょう。

「超高齢少子多死時代を前に、たとえ社会資源が限られていたとしても、すべての人が人生の最期まで穏やかに暮らせる、持続可能な社会を実現したい」。そんな思いで、2015年より活動する一般社団法人「エンドオブライフ・ケア協会」が、今週のチャリティー先。

ホスピス医として、これまで3,000人以上の患者さんを看取ってきた医師であり、エンドオブライフ・ケア協会理事の小澤竹俊(おざわ・たけとし)先生と、両親の死をきっかけに「同じように悩む人の力になりたい

という思いで活動を始められた事務局長の千田恵子(ちだ・けいこ)さん。

二人に、ご活動についてお伺いしました。

(お話をお伺いした小澤先生(左)と千田さん(右))

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

人生の最終段階を迎え苦しむ人や、その家族を援助できる人材を育成することを目的に「エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座」を全国各地で開催。一部のエキスパートだけでなく、子どもからお年寄りまですべての人が、目の前で苦しむ人と関わることができ、誰もが住み慣れた地域で人生の最期まで穏やかに暮らせる社会を目指している。また、人生の最終段階について社会的な認知を向上させるためにも精力的に活動している。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

(すでに超高齢化社会となり、多くの人が亡くなる多死社会を迎える日本(※写真はイメージです))

──本日はよろしくお願いします。まず、エンドオブライフ・ケア協会さんのご活動と、その背景について教えてください。

千田:

団塊の世代がすべて後期高齢者になる2025年まで、あと7年。日本はすでに高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)が27%となり、世界に先駆け、超高齢化社会を迎えていますが、少子化も伴い、今後も高齢化率は上昇すると予測されています。

さらに、日本の人口は2008年前後をピークに減少しています。高齢者の割合が増え、生産年齢人口の割合が減るということは、従来の生態系(エコシステム)が崩れていくということを意味しています。限られた資源のもと、いかに社会を持続させていくかが今後の大きな課題となっていくことでしょう。

国の動きとしては、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築が進められています。

高齢化に伴って、疾病も多様になり、住み慣れた自宅や施設で生活しながら医療や介護を必要とする方が増えていきます。また、亡くなる方も増えていきますが、現在約8割の方が病院で最期を迎える一方で、今後病床数が増える見込みはありません。

病を抱えながらも、病院だけでなく、自宅や施設でも最期まで暮らすことができるように環境を整備していく必要があります。

──今以上に高齢化が進んだ時、これまでの常識は通用しなくなる…。新たな環境を用意していく必要がある、ということなんですね。

小澤:

そうですね。

かつては多くの生産年齢人口で少ない高齢者を支える時代でしたが、これからは、少ない生産年齢人口で多くの高齢者を支えていく時代。しかも、ヒト・モノ・カネといった資源が潤沢にあるわけではありません。そのような中で、何をてこにすれば社会を大きく動かすことができるのか。

鍵となるのは、「人生の最終段階」という、解決困難な苦しみを抱える人と最期まで誠実に関わることができる人たちの育成、「看取り」を支える人材の育成であると私たちは考えています。

エンドオブライフ・ケア協会では活動を開始した2015年から、主に医療や介護に関わる人を対象に2日間の「エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座」を開催し、これまでに41回、2,300人(※2018年1月現在)にその手法を伝えてきました。

(養成講座は主に全国主要6都市で開催。全国から参加者が集まり、真剣に、時に笑いも交えながら講師やお互いから対人援助の基礎を学ぶ)

──「高齢者が増える」ということは、そのご家族や援助者など「高齢者と携わる人たちも増える」ということを意味しますね。

小澤:

本来はそうかもしれません。しかし社会資源として、関わる医療や介護の専門職の数を、全国的に増やしていくことには限界があるかもしれません。

治療や療養の場所を問わず、また専門性や職種に関わらず、地域の人を含めて多様な人たちと連携しながら、誰もがいつか直面する「人生の最終段階」をケアできる社会を作っていきたいと思っています。

(解決困難な苦しみを抱えているのは、子どもも同じ。苦しみを抱えながらこれからを生きていく子どもたちのために、協会設立前の2000年から学校教育で「いのちの授業」を実施。授業で子どもたちは自尊感情・自己肯定感を育み、「目の前で苦しむ友人や家族に対し自分にもできることがある」ことを知る/写真イラスト:漫画家・たちばないさぎ)

──「人生の最終段階」は、直面しないことには考えられない、考えたくないテーマだと思います。逆に言うと、いざ自分がその立場になった時に「どうしていいか」がわからない。今後高齢者が増えていく中で、戸惑ったり苦しむ方が今まで以上に増えることが予想されるということですね。

千田:

「人生の最終段階」は、生きていく過程で誰しもが向き合わなければならない課題です。

しかし、死や死に逝くことが日常から遠くなってしまった現代において、自分や大切な人がいつか最期を迎えることを想像することは容易ではないですし、いざ直面したときに、目の前の現実と向き合うことも容易ではありません。

人生の最終段階にあり、間もなく死を迎えようとしているご本人は「周囲に迷惑をかけたくない」「こんな自分なら早く死んでしまいたい」などと誰にもわかってもらえない孤独感や不安を抱えていると言います。

また、そばにいる家族や、医療・介護の専門職なども、苦しむ人を前にどう関わってよいのかわからず「力になりたいのに、何もできない」という無力感から自分を認めることができず、逃げ出したくなり、関わり続けることが困難であると感じていると言います。

どうすれば、本人も、家族も、また援助する医療や介護に関わる人たちも、穏やかに関わり続けることができるでしょうか。

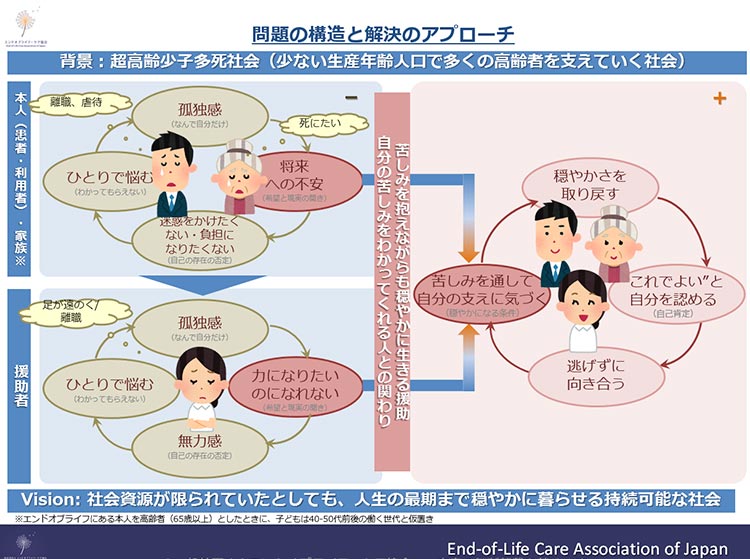

(超高齢少子多死時代が抱える課題と、解決へのアプローチ。「自分の苦しみをわかってくれる人との関わり」が、プラスの循環を生み出す)

小澤:

まもなく死をむかえようとしている患者さん・家族への支援は、身体の痛みを和らげる援助に留まりません。今までできていたことが1つひとつできなくなり、自分が自分でなくなっていく、その事実に直面する苦しみへの援助を含みます。仕事に行けず、夜中に1人でトイレに行けず、家族に迷惑をかける、そのことに対する苦しみです。その苦しみはどれほど医学や科学が発達しても解決することはできません。

しかし、その苦しみを通して、健康なときには気づかなかった自らの支えに気づくとき、苦しみを抱えながらも穏やかさを取り戻します。家で過ごせるだけで嬉しい、そばに家族がいるだけでほっとする、何気ない友人の一言が暖かい、お風呂に入れることは素晴らしいことであると感じる、などです。

すると、みんなに迷惑をかけるだけと思っていた自分を、「こんな自分だけれども生きていて良かった」と思える可能性が見えてきます。

カギとなるのは自己肯定感であり、それは「理解してくれる人」との関わりから生まれます。

(講座にて、休憩時間にリラックスした表情で話す受講生。ロールプレイや事例検討など真剣に学び、ともに苦しみを味わった仲間との関係は、講座が終了した後も続くことが多いという)

──「エンドオブライフ・ケア援助者養成講座」の詳しい内容を教えてください。

小澤:

間もなく死を迎えようとしている本人にも、その家族にも、苦しみがあります。

苦しみを抱えながらも穏やかさを取り戻すための援助ができる人材を育成するのが、この講座の目的です。

援助的コミュニケーションの基本は、「苦しんでいる人は、自分の苦しみをわかってくれる人がいるとうれしい」ということ。

(事例検討では、死を前にした本人が抱える苦しみや支えを様々な視点から見出し、どのようにその支えを強めることができるのか、それは誰ができるのか、グループで議論する)

苦しみを聴き、ともに味わい、その苦しみを通して気づいた本人の支えを、関わるすべての人で応援する。ただし、苦しみは誰にでも話すものではありません。自分の苦しみをわかってくれる人、聴いてくれる人にしか話しません。ですから、関わる援助者の姿勢も問われるのです。

この「気づき」を促すコミュニケーションの手法や考え方を、医療・介護職を始めとして、解決困難な苦しみを抱えた人の援助にあたりたいと考えている方に実践的に伝えています。

──ここで、簡単な実践をしていただいた。

筆者が、死が間近に迫っている患者(女性、既婚、小さい子どもが2人という設定)になりきり、小澤さんの問いかけに答えるというものだ。

「今、一番気になっていることは?」──亡くなってからの子どものこと。申し訳ない気持ち。夫一人で子育てをやっていけるのか…等の不安

「どんなお子さんですか?」──明るくて、素直でとても良い子。大人になるまでを見届けられないなんて、本当につらい。

小澤さんは、私の答えに「不安なのですね」「明るくて、素直なお子さん。そのお子さん大人になるまで見届けられないことがつらいのですね」と相槌を打ってくださるが、一つひとつの答えに対して、何のジャッジも、アドバイスもしない。また、一つの質問に答え終わってすぐに次の話をしたり、さらに聴き込んだりするのではなく、少しの沈黙を置く。

そうすると、その沈黙の間に、不思議なことに「あっ、今私こう言ったけど、そんなこと思っていたんだ」「他にもこんなことを思っているんだ、それも聞いてもらおう」と、答えを振り返る隙ができ、自分自身が見つめることができた。

この沈黙によって、「患者本人が、自分自身を見つめ直すこと」。ここが重要なのだという。

千田:

受講生からは、「援助者として、相手を理解して、支えて、問題を解決して、と今まで考えていたことが、自分に焦りや苦手感を与えていたということがわかり、考え方が変わった」「理解しよう、何かしてあげよう、というのはこちらの自己満足でしかないということを学んだ」「本人にとって穏やかなことは残された家族や介護者にとってもそれで穏やかになれることに気づいた」といった声があります。

(エンドオブライフ・ケア協会のオフィシャルパートナーであるNTTドコモ・ベンチャーズにて40-50代ビジネスパーソンを対象に隔月開催している親の介護や最期について学ぶワークショップの様子)

小澤:

現在、日本で1年間に亡くなる人の数は130万人以上です。この数は、今後増加の一途をたどり、2025年から2040年にかけて、多くの人が亡くなる多死時代を迎えます。

先ほども少しお話したように、人生の最終段階にあるご本人はもちろん、介護する家族へのサポートも、同じように重要です。

「親の介護とうまく向き合えない」「仕事も中途半端。介護も中途半端。」「職場に迷惑はかけたくないし、自分の気持ちは誰にもわかってもらえない」。介護と仕事の間で、無力感やふがいなさを感じ、ひとり悩む40-50代・団塊の世代の子どもたちが今後増えていくでしょう。

人生の最終段階にあるご本人だけでなく、その家族も苦しみを抱えています。

支えになろうとしている人こそ、支えを必要としているんです。

こういった人たちも、苦しみを通じて自分の心の中にある「支え」に気づくことで、たとえ思い通りの介護ができない、100点取れない自分であっても、なお自身を肯定し、逃げずに向き合ってほしい。

苦しみを抱えながら、人が生きて行くための方策は、エンドオブライフ・ケアにおける対人援助の枠組みそのものです。たとえ解決が困難であったとしても、自分の苦しみをわかってくれる人がいるとうれしいこと、その苦しみを通して気づく自らの支えがあることなどを学ぶことにより、困難と向き合うレジリエンスを高めることにつながります。そして、そのことが、仕事を辞めずに働きながら介護と両立する力となることでしょう。

(救命救急、農村医療を経験した後、ホスピスといういのちが限られた人と関わる道を選んだ小澤さん。「多くの患者さん・家族と関わる中で学んできたことを、子どもからお年寄りまで伝えたい」と話す)

──お二人は、どうしてこのようなご活動を始められたのですか?

小澤:

私はホスピス医として、日々「死」に携わっています。私の診療所では年間で見送る患者さんの数は300人を超えます。

亡くなる方はご高齢の方だけではありません。40代の働き盛りで子どもがまだ小さく、自分がいなくなったら家族はどう暮らしていけばよいのか、まだ死にたくない、と苦しむ人や、家族に下の世話になるくらいなら早くお迎えがきてほしい、などと、死を前にして苦しむ人たちをたくさん見てきました。

しかし、こうした苦しみを通じて、人は様々なことに気がつきます。家族の絆や大いなるものとのつながり、あるいは死を前にしてなお誰かの役に立つことができるなど、その人が穏やかになれる条件、言い換えれば「支え」を見出すことで、苦しみがありながらも穏やかさを取り戻す人をたくさん見てきたんです。

でも、どんなにがんばっても、私は所詮ごく一部の人としか関わることができない。

人生の最終段階を含めた、大きな苦しみを抱えた人と逃げずに関わることができる人材を全国的に育成していくことで、それぞれの地域で、こうした学びが継続的に行われるコミュニティが生まれ、どこに住んでいても、人生の最期まで穏やかに暮らせる社会を実現したいと願ってきました。人生を捧げているし、このために生まれてきたといっても過言ではありません。

医師を目指した高校3年生の頃、私の医学部合格率はたった5%でした(笑)。

でも「日本のどこかに、きっと私を待っている人がいる」と思っていました。今でも、その思いは変わりません。

──千田さんは、いかがですか?

千田:

私は、3年間の闘病の末、父をALS(筋萎縮性側索硬化症:体中の筋肉が徐々に動かなくなる難病)で亡くしました。

訪問診療・訪問介護のお世話になっていたので、当時私は仕事を続けながら、毎週実家のある千葉と東京を往復しながら介護を手伝っていました。

父は自分の意思で自身の最期のあり方を決め、娘の私と継続的にコミュニケーションを重ねていたので、お互いある程度の心づもりはできていて、私が父を見送ることができましたが、その3ヶ月後、今度は母が、突然後を追うように亡くなってしまったんです。

父とは異なり、何の覚悟もないまま訪れた母の死。ショックでした。

「私は何をやってるんだろう?」というふがいなさに打ちひしがれているときに、小澤と出会ったんです。

小澤からビジョンを聞いた時、「この仕事は私がやることだ」と直感しました。

それまで新規事業の立ち上げや人材育成の仕事をして得た経験があったし、小澤と出会いこのプロジェクトに携わることで、私自身が人生の新たなミッションというか、生きる道を与えられたと思っています。

振り返ってみると、いろんな人に支えられて生きてきました。今ここで、この活動に携わることは「恩送り」だと感じています。

親の介護や最期に「何でああしなかったんだろう」「もっとこうできたのではないか」と悔やむこともいまだにありますが、この活動を通じて、私自身をゆるすことができたように感じます。

当時の私と同じように、自分の力を超えた大きな出来事を前に圧倒されている人や、中途半端な自身のふがいなさに苦しむ人の力になりたいと思っています。

(「親の介護と最期を経験した立場でお話することもあり、その過程で自分自身に起きたことを振り返り、意味づけする機会をいただいている」と話す千田さん)

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

千田:

「死」や「看取り」は、大きな苦しみですが、それだけに関わらず、多くの人たちが、日々苦しみを抱えて生きています。

解決困難な苦しみを抱えながらも、なお穏やかに、折れない心でしなやかに、強く生きられる社会をつくっていきたい。そして、目の前で誰か苦しんでいる人がいたら、あなたにもできることがある。このメッセージを多くの人に伝えるために、よりイメージの伝わりやすい動画を作って紹介していきたいと思っています。

今回のチャリティーで、その動画制作のための費用の一部を集めたいと思っています。

──貴重なお話、ありがとうございました!

(最も古いコミュニティのひとつ、「エンドオブライフ・ケア近畿」のメンバーの皆さんと。2日間の研修の後、継続的に学ぶコミュニティが各地で自然発生的に生まれるのだそう。講座は回を重ねるごとに盛り上がりを見せ、お互いが”支える人の支え”にもなっている)

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

インタビューさせていただいた小澤先生のご著書『今日が人生最後の日だと思って生きなさい』(小澤竹俊著・アスコム・2016年初版)を読みました。

そこに書かれていたのは、決して「人生の最終段階」に携わっている人たちに向けての言葉ではなく、生きていく上で困難にぶち当たった時、ふと心が軽くなるような言葉でした。

「人には、必ず生きている意味がある」

「ふがいないと悩まずに、「無力な自分」を受け入れること」

「使命感を持って進むとき、道はひらける」

「苦しみは決して「悪」ではない」…。

私たちが「生きている」ということ。それはつまり「いつか死ぬ」ということ。

生と死は、表裏一体の関係です。

今日1日、与えられた生を精一杯、感謝しながら生きていくために。

「死」を考えること、死を思うことで、今ここにある「いのち」をもっと強く、あたたかく生きられるのではないか。

語弊があるかもしれませんが、「死」を恐怖や嫌悪の対象としてだけではなく、「仲間」や「自分の一部」として見つめた時に、それまでにはなかった「愛おしさ」のようなものがふつふつと湧き出てくるように思いました。

これから迎える超高齢少子多死時代。私たちが「死」とどう関わっていくか、「死」をどう捉えていくかが、きっと社会を左右するでしょう。

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会 ホームページはこちら

一人ひとりの命は、大きな円(縁)の中に生かされている──。

エンドオブライフ・ケア協会のシンボルマークであるタンポポをはじめ

アラセイトウ(花言葉は”思いやり””見つめる未来”)、

スイートピー(花言葉は”やさしい思い出””門出”)、

サンザシ(花言葉は”希望””新しい光”)で、繊細かつ力強い円を描き、

困難の中にあっても「つながり」を感じ、折れない心で生きる人間の姿を表現しました。

“In life, we are one”、「私たちはひとつ」というメッセージを添えています。

Design by DLOP