いまや私たちの暮らしに当たり前にあるプラスチック。

軽くて丈夫、安価で使い捨てにももってこい、私たちにとっては非常に便利なアイテムですが、一方でごみになって海に流れついた時、プラスチックは自然界で分解されるわけでもなく、むしろさまざまな有害物質を含んでいるものも多く、もはや解決の難しいさまざまな問題を生んでいます。

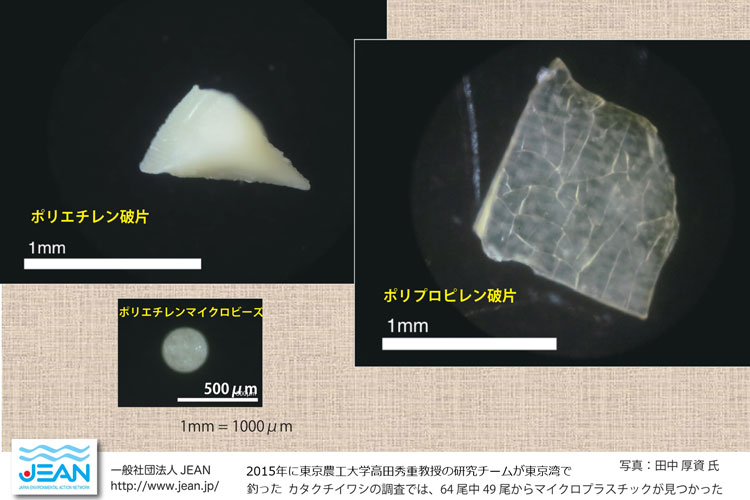

2016年には東京農工大学の高田秀重教授のグループが、東京湾で釣ったカタクチイワシの消化管からマイクロプラスチック(5mm以下の小さなプラスチック片)を検出したと発表し、大きな話題になりました。

「結局のところ、自然界で人間だけがごみを出しています。そして海に流れ着いたプラスチックごみが、さまざまな生態系、地球に大きなインパクトを与えてしまっているということが、各分野の研究から明らかになってきています。いずれこれらの問題は、ごみを出した張本人である私たち人間にもかえってくるでしょう」と話すのは、今週JAMMINがコラボする一般社団法人JEAN理事の吉野美子(よしの・よしこ)さん。

「『まだ大丈夫』とは言えない時代がすでに来ていて、無責任な行動が、今よりさらに悪い未来をつくることにつながるということを、真剣に考えなければならない段階にきている」と吉野さん。

海ごみについて、活動について、お話を聞きました。

お話をお伺いした吉野さん

一般社団法人JEAN(Japan Environmental Action Network)

海のごみ問題を解決するために、海のごみに関するありとあらゆる活動を行っています。

全国規模のクリーンアップキャンペーンを展開して「ICCデータカード」を使った調べるクリーンアップを推進しつつ、海洋ごみに関する啓発活動を行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/11/24

「ICCデータカードを使った調べるクリーンアップ」の様子。2022年10月、高知県にて

──今日はよろしくお願いします。最初に、JEANさんのご活動について教えてください。

吉野:

「海ごみ」を専門に、1990年から活動しています。

ひと昔前は、人工物ならば金属やガラス、紙などや、下手すると流木などの自然物も含めて「海ごみ」という言い方をしていましたが、近年はその量の多さと問題の大きさからすっかり「海ごみ=プラスチックごみ」という図式になっています。

そういった海ごみの元を断つためにアメリカの環境NGO『オーシャン・コンサーバンシー(Ocean Conservancy)』が提唱している、拾ったごみを世界共通の方法で分類し数えて記録する「ICCデータカード」を使ったクリーンアップを日本で普及してきました。

日本では通年で展開していますが、9月と10月は「International Coastal Cleanup(ICC)/国際海岸クリーンアップ」として行われる国際活動で、2024年は118の国と地域が参加しました。

市民調査ですので科学的なデータではありませんが、調査結果を他の場所との比較や同じ場所での定点観測に使ったりできますし、ごみをただ拾うだけでなく調べることで、参加した人が自分の生活につなげて考えることができるという啓発の一面も持ち合わせています。

──近年の傾向として、どんなごみが多いですか。

吉野:

いろんなものの破片はかれこれずっとあります。さまざまなごみが海に流れ着き、漂着したり漂流したりしながらどんどん劣化して破片になるので、増え続ける一方です。

先日、大分県の中津干潟で活動している団体に呼んでいただいたとき、2010年と最近の調査データを比較してみたところ、かつて多かった陶器やガラスの破片が2018年ごろにはほとんどなくなり、いまやプラスチックの破片ばかりになっているのがわかりました。

──確かに。世に出回るプラスチックの量自体が、一昔前と比べて圧倒的に増えていますよね。

東京湾京浜運河で見られたさまざまなごみ。「黄色の円で囲った中に、緑色で細い棒状のものが見られます。これは人工芝の破片です。赤色の円で囲った中には、白い半透明の丸い粒(レジンペレット)や、洗濯ばさみの破片っぽいものが見られます。粉々になったプラスチック片たち。正体を見破れるものはありますか?」

拾っても拾ってもやって来るごみ。「漁業系が多く見えますが、それはただ、目立つから。生活ごみも結構あるんです」。写真は長崎県離島にて

吉野:

破片・かけら以外では、もうずっと長い間、たばこの吸い殻やフィルターが海ごみのトップだったのですが、2018年にペットボトルに王座を奪われています。

──日本でもたばこを吸える場所が減りましたし、世界的に見ても喫煙者は減っているようですよね。一方でペットボトルは、もうどこでも、誰でも手にしているものですよね。

吉野:

これだけ身近なペットボトルですが、実はペットボトル自体は、そんなに昔からあるわけではないんです。

日本で最初に商品化されたのは醤油の500mlの容器で、1977年のことです。食品衛生法が1982年に改正されて飲料容器としての使用が認められ、1.5L入りの清涼飲料次々発売されました。

一方で、今やすっかり身近なものになった500ml・350mlなどの小型の飲料用ペットボトルについては、容器の回収や処理法が確立しておらず、持ち運ぶことにより、あちこちにごみが散乱するという懸念から長らく業界で自主規制されていたんです。

──そうだったんですね。

太平洋に面した海岸。写真は静岡県の海岸。「台風が来ると消波ブロックの内側にも大波が運んできてしまいます」

吉野:

その自主規制が解除されたのは1996年。きっかけは、規制対象外だった輸入ミネラルウォーターの500mlペットボトルが、1994年の大渇水や1995年の阪神・淡路大震災を背景に売り上げ好調だったからと言われています。

「一度開けてもフタが閉められて、軽くてファッショナブル、携帯に便利」というふうになったのだと思います。生産が解禁され、さまざまな商品が販売されるようになりました。

小型ペットボトルが出回る前は、喉が乾いたら、その場で飲み切る缶飲料か、お店に入るかでした。しかし小型ペットボトルの登場により、「飲み物を手軽に持ち歩く」という新たなライフスタイルが定着したのです。ちなみに、容器包装リサイクル法のペットボトルへの適用が決まったのは、1997年になってからです。

──なるほど‥。便利さが勝り、回収や処理をどうしようという前に、解禁になったのですね。

さまざまな海ごみ。「まさかポイ捨てじゃないですよね?!というごみもちらほら。どこから来たの?」

東京都、夜の街中の光景。ごみ回収場で散乱したごみ。「ちゃんと指定ごみ袋に入れて出したはずなんだけど…」

吉野:

ここ数年、「海洋ごみの問題=自然界で分解することなく、一度出たら出たままずっと溜まっていくプラスチックごみの問題」という認識が広がっています。実際、「海洋ごみの8割はプラスチック」という研究結果もあります。

この活動をしていると「海ごみにはどんなものがあるのか」「どんなごみが多いのか」という質問をよくいただくのですが、結局街から出たごみがそのまま海に行き着いているわけで、街中にあるごみと、そんなに大きく変わりません。

──そうなんですね。

吉野:

「海ごみ」というと、海岸で遊んだ人が放置していったごみだとか、船から捨てられたごみだとか、一部の人が海にごみを捨てているとか、特に海から離れて暮らしていると、「自分は関係ない、誰かが出しているごみ」というふうに思うかもしれません。

だけど、そういったごみは、全体から見ると、大した量ではないんです。

川と海はつながっていて、川のごみが海ごみになるということはイメージしやすいですよね。じゃあ川のごみはどこからやってくるかというと、これも「誰かが橋や土手からポイ捨てしたごみ」と思いがちですが、それだけではありません。

実は、街には地上から見えない下水道という名の人工の川が張り巡らされていて、家庭や事業所からは雑排水や汚水、道路からは雨水と一緒に側溝に落ちた小さなお菓子の袋など、街なかからは屋外に設置してあるものが劣化した意図しない散乱ごみ…。私たちの日々の暮らしから出たさまざまなごみが、川から、やがて海に行き着くのです。

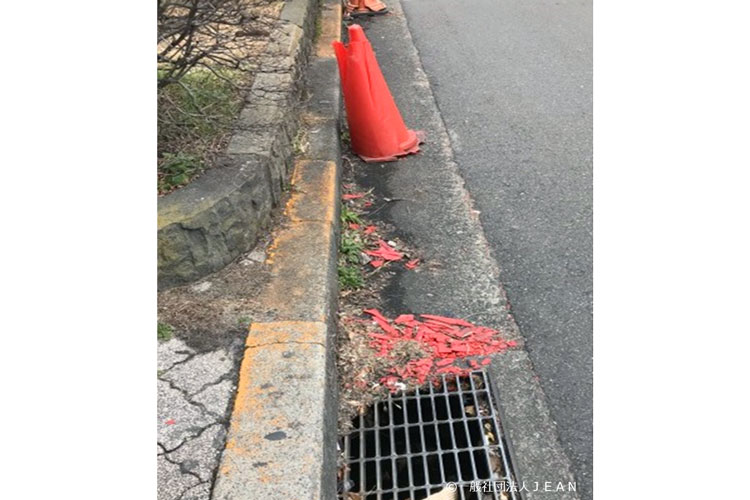

街中のカラーコーン片。「割れ始めると、なぜか交換しないで重ねちゃう。側溝はすぐそこ」(東京都)

──下水処理場で堰き止められませんか。

吉野:

大きいものであれば下水処理場で取ることができますが、塵のような細かいごみは処理できませんし、大雨が降ったりするとパンクしないようにほとんどの下水処理場が下水を直接川に流す仕組みになっていて、結果、街中のいろんなごみがそのまま河川に流れ出るルートができています。

「海の近くに住んでいないし、ちゃんとごみ回収のルールを守って出しているから関係ない」と思われるかもしれません。だけど、ちゃんと出したはずのごみが、風や生きものの影響で袋から出てしまったり、後で捨てようとポケットに入れておいた飴の小袋が、何かの拍子に、ポロッと落ちてしまったりということがあります。

今の時期、暖かくて便利な合成繊維のフリースを洗濯した時にでる小さな糸くず、台所でゴシゴシとスポンジで何かを洗った時の切れ端、劣化したプラスチック製のプランターや人工芝の破片…、こういったものも、やがて海に流れていきます。

まずは、「海ごみは、私たちの日常生活から出ている」という認識を持つことが大切です。

街中でよく見かける、黄色と黒のロープ。「黄と黒で『トラロープ』と言うそうです。現役のロープなのに、端からごみになってます」(東京都)

劣化によりひび割れたプラスチックのプランター。「家の周りの美化なんだけど、息切れしちゃったのかな。これ持ち上げたら底が抜けそうです」(東京都)

──私たちの日常生活が海ごみにつながっているという認識を持った上で、どのようなことができるでしょうか。

吉野:

たとえば、飴やおせんべいなどでよくありますが、個包装ではなくまとめて入っている商品を買うようにするとか、シーズン中、3回していたフリースの洗濯を2回にするとか、日々の生活の本当にちょっとしたことを気に掛けることで、まずはプラスチックごみを減らすことができます。

あとは「これは別にプラスチックじゃなくても良いよね」というものは、プラスチックではないものに変えてみる。

スーパーで食品売り場を見てみると、いろんなメーカーがこぞって出している商品の中にも、プラスチック包装のもの、紙の箱や袋のものなどいろいろあります。使い捨てになるプラスチック包装をやめる努力を本気でしている企業の商品を推し買いすることで、その取り組みを応援しましょう。

海に行ってごみ拾いをしなくても、海ごみを減らすためにできることって、実はたくさんあるんですよ。

──確かに。海につながる私たちの暮らしとして向き合っていくことが大切なんですね。

ごみを出さない・増やさないためのさまざまな工夫。「写真は『リフィル』という街中の給水機です。給水スポットがあちこちにあるなら、持ち歩くのは小さいボトルでもいいですよね。写真は国外のものですが、国内にも増えています」

吉野:

そうですね。

一方で世界に目を向けると、ヨーロッパでは、市場に出回るプラスチックをこれ以上増やさないという動きが強まっています。製品や材料を「資源」として循環させ、廃棄物や汚染を出さないサーキュラーエコノミーという考えで、そうすると、生産自体に抑制がかかります。

一方で日本は、まだまだ「どんどん生産してたくさんごみにしても、リサイクルで何とかなる」という発想が主流です。

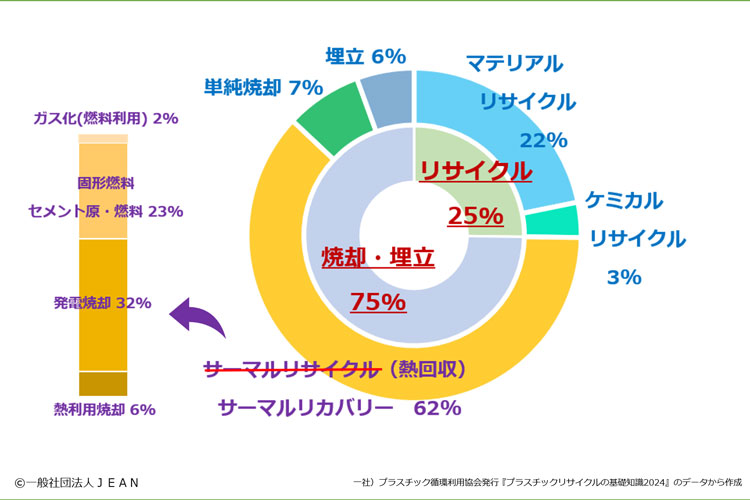

とはいえ、日本のリサイクルは、プラスチックごみを燃やしてエネルギーを回収し、温泉施設や温水プール、ゴミ処分場などで活用するサーマルリサイクルが70%で、これはヨーロッパではサーマルリカバリーと呼びリサイクルとはみなしていません。

燃やしてしまえば物としてはなくなってしまうので、再び原料として使うことはできないのです。そろそろ、作ってごみにしておしまいではなく、資源を有効に循環させて使うことを本気で考えるときではないでしょうか。

2022年の廃プラスチック・総排出量826万トンの行方。一般社団法人プラスチック循環利用協会発行の『プラスチックリサイクルの基礎知識2024』に掲載されていたデータをもとにJEANが作成

吉野:

プラスチック汚染を終わらせる法的拘束力のある国際条約を策定するという、国連環境総会(UNEA)での決議に基づき、2022年から5回の政府間交渉委員会が開催されてきましたが、参加国間の溝は埋まらず、この夏の追加会合でも合意に至りませんでした。

先ほど話したヨーロッパをはじめ、アフリカや南米諸国がプラスチックの生産規制を求める一方で、イランやクウェート、サウジアラビアなどの産油国、アメリカや日本のような「リサイクルで何とかなる」という国は、生産を削減したくないので、「プラスチックの生産の問題ではない」という姿勢です。再度会合を開くことにはなりましたが、具体的なことは何も決まっていません。

どんなに盛んに海のごみ拾いをやっても、海ごみの元を断たないとキリがありません。ごみとなるもの自体の生産の抑制もそうだし、ごみを出さないこと、出たとしても海に行く前に拾ってしまうことも大切です。

「ずっとクリーンアップキャンペーンに参加してくださっている団体さんの『海ごみ学習会』に呼んでもらいました。干潟の広がるステキな街です」(大分県)

クリーンアップでの一枚。「写真は、クリーンアップキャンペーンにいつも参加してくださっている団体さんです。午前中にクリーンアップをした後、午後は海ごみ勉強会を開催しました」(沖縄県)

吉野:

というのは、ごみは一度海に流れてしまうと、それを拾うのがすごく難しいからです。

今、海面や海岸で私たちに見えているのは海ごみ全体のたった1%でしかないという研究結果が出ています。99%は行方不明であり、動き続け劣化しながら、生き物のお腹に収まったり徐々に海底に沈んでいったりしているのだろうということなのです。

──そうなんですね…。

吉野:

海面や海岸にあるごみが、紫外線や波によってどんどん破片化しながら漂流していく。それが沈んでしまえば、私たちはもうどうすることもできません。

調査船で目の細かい網を設置して海面を曳いてみると、それはそれは細かくなったプラスチックがたくさんかかる…。アルガリタ海洋研究財団のチャールズ・ムーア船長が「プラスチックのスープ」と表現したのは1997年のことです。

2007年、チャールズ・ムーア船長が北太平洋渦流で目の細かいネットを使って採取した海ごみ

吉野:

「このままいくと、2050年には、海の魚より海のプラスチックごみの重量の方が重くなる」という試算がありますが、これはあくまで試算であり、プラスチックが今後さらに量産されて海に流れ込めば、もっとはやくにここに到達するでしょう。

海の生物の世界には、プラスチックは存在しません。

「海の生物がプラスチックを誤食する」といいますが、彼らの世界にはもともとプラスチックなんていうものは存在せず、いつものようにエサを食べていたらプラスチックも一緒に食べてしまった状態です。排出できたとしても、プラスチックに吸着している有害化学物質が体内に残ってしまうこともあるのです。

カタクチイワシの消化管から見つかったプラスチック。「JEANが啓発活動の一環として貸し出している10枚組写真パネルからの写真です。監修をお願いしたのは、東京農工大学の高田教授です」

吉野:

しかし、人間も同じです。空気中に漂う見えないサイズのプラスチックを、意図せず吸い込んでいるのですから、「海のいきものかわいそう」とか言っている場合じゃないですね。

結局のところ、自然界で人間だけが、ごみを出しています。そしてプラスチックごみが、さまざまな生態系、地球に大きなインパクトを与えてしまっているというのは、各分野の研究から明らかになってきています。

「まだ大丈夫」とは言えない時代がすでに来ていて、無責任な行動が、今よりさらに悪い未来をつくることにつながるということを、真剣に考えなければならないと思います。

「漁網に絡まって見つかったゴマフアザラシです。生きていてよかった」(遠洋水産研究所提供)

「行政が、内陸から出てしまうごみの調査を実施しました。用水路だけあり、レジ袋に詰め込んだビール缶、総菜のトレー、せんべいの袋…、いろいろなごみが出てきました」(富山県)

吉野:

プラスチックごみが地球や生きものに影響を与えているということは、私たち人間にも確実に影響があるでしょう。マイクロプラスチックを食べた魚を、私たちも食べています。プラスチックは排出するでしょうけれど。

実は、人間の体のあちこちからマイクロプラスチックが検出されています。空気と一緒に吸い込むと、肺から検出されることになりますが、肺にあるということは、血管に入ってしまえば全身をめぐる可能性があるということですよね。

三重県伊勢市・鳥羽市で開催された「第14回海ごみサミット2016三重会議」プレツアーにて、アメリカ東・西、アラスカ、カナダ、ハワイ、韓国、中国、台湾、フランスからの関係者、通訳とスタッフの皆さん。「サミットではNGOや研究機関からの海外ゲスト、国内の政府機関、NGO/NPO、民間企業等の関係者などが講演や発表を行いました」

吉野:

最近、人の脳からもマイクロプラスチックが検出されました。人間の体の中はすでにプラスチックだらけなのかもしれません。100年後には、今言われている新しい病気は、実はプラスチックが関係していましたなんていうことになったりして。

影響はまだ明らかになっていないわけですけど、そもそも、その大元は、自分の出したごみかもしれないのです…。

「小さい貝たちがみんなで宴会中だったんですが、隠れてしまいました。ごみのこと、ごめんね。人間の一員として謝るよ。出てきたら片付けるか…」(沖縄県)

──読者の方にメッセージをお願いします。

吉野:

海に行って、今見えている1%の海ごみのうちたまたま漂着しているごみをまた流出する前に拾っちゃうのはとっても大事。でも、海まで行けなくても、日々の生活のなかで海ごみの問題に取り組むことができます。

「もしかしたら、意図せずに出してしまっているごみがあるかもしれない」と意識することが、結果として海ごみを増やさないことにつながります。

「自分は関係ない」と言い切れる人はいないと思うんですね。

私たち人間は、海の水に頼って生きています。海がプラスチックだらけになって困るのは、私たちです。

「他の誰かがやったんだから」と知らんふりを続けるのか、今、自分にできることでなにか始めてみるのか。命の源である海を、汚しているのは人間だけです。

JEANが貸し出している写真パネル。「海ごみ啓発のために活用いただいています」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

吉野:

私たちの日々の暮らしから出るごみが、海ごみにつながっています。

海ごみをこれ以上出さないようにするには、その元栓を閉めることが大切だという一人ひとりの気づきが社会を変えます。

今回のチャリティーは、啓発活動のための費用として活用させていただく予定です。

──貴重なお話をありがとうございました!

「長崎県島嶼部の海岸です。近所の小学生が連れ立って遊びに来て、すごく賑やかで楽しそうでした。いつまでもこうやって、子どもが遊びに来られる海でありますように」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

海のごみの現状をお伺いしていると、ごみがもはや飽和状態にあるという事実を認識せざるを得ません(調べてみると「近い将来、全国のごみ埋め立て場がいっぱいになり、これ以上埋め立てられなくなる」という環境省の調査結果がありました)。それでもまだ、私たちは大量生産、大量消費の生活を選択し続けるのでしょうか。

海の中に沈んでしまえば、あるいは埋め立ててしまえばごみは目の前からはなくなり、私たちは満足かもしれません。だけど、なくなったのは「目の前から」だけであるということ、私たちが出すごみが、その後どんな道をたどり、どんなふうに最後を迎えるのか、あるいは最後を迎えることなく地球に留まり続けるのか、その辺りも含めて想像してみることで、ちょっと行動を変えられるのではないでしょうか。

【2025/11/24~30の1週間限定販売】

海の中、海の生きものと同じように正々堂々と泳ぐ(?!)ごみたちを描きました。

もはやまるで当たり前の存在として海の中に鎮座するごみたち。

海流を描くことで、海の中の尊い生態系にまで介入する様子をアイロニカルに表現しています。

“What goes around comes around(やったことが、全部返ってくるよ)“というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!