母国を離れ、日本の学校で学ぶ外国人児童生徒。

公立学校に在籍する外国人児童生徒の数は年々増加しており、2024年には138,714人となっています(令和7年、文部科学省「外国人児童生徒等教育の現状と課題」より)。

外国人児童生徒の中には、日本語の学習についていけず、母語も日本語も十分に発達しない「ダブルリミテッド」と呼ばれる状態に陥る子どもたちがいるといいます。

「母国から日本に来て学ぶ子どもたちは、全体的な傾向として、たとえば中学2年生だったら小学6年生、小学4年生なら2年生というふうに、本来の学年に対して2〜3年下の学力になる傾向がある」と話すのは、今週JAMMINがコラボするNPO法人「にわとりの会」代表の丹羽典子(にわ・のりこ)さん(67)。

子どもたちは学校の授業についていけないだけなく、日本語を話せない親とのコミュニケーションの壁や、日本で生きていくにあたっての進路や将来について相談できるようなコミュニティを持たないことから、さまざまな課題に直面することがあるといいます。

「結局は本人がどうしたいか、どうなりたいかなんだけど、その時に『もし日本でこうなりたいというものがあるのだとしたら、このぐらい頑張らないとだめだよ』って言ってあげられる人がいないと」と丹羽さん。

活動について、お話を聞きました!

お話をお伺いした丹羽さん(写真左)

NPO法人にわとりの会

愛知県小牧市を拠点に、外国人児童生徒の学習言語の習得を応援する会。

子どもの発達段階や興味にあった教材やカリキュラムを開発し、学習支援を行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/11/10

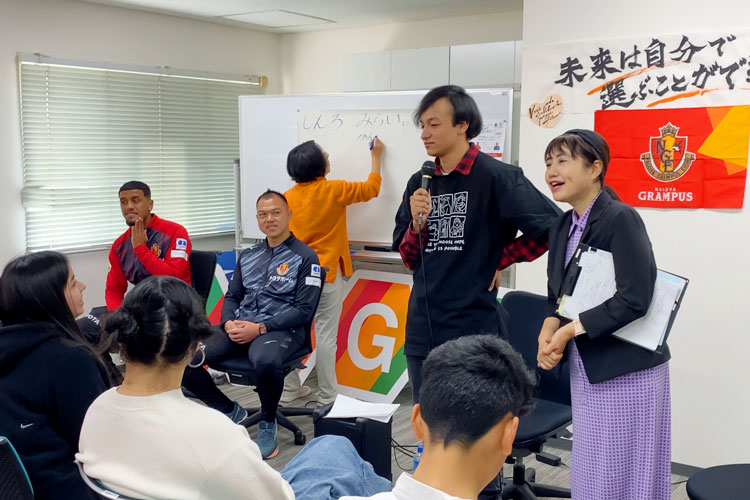

にわとりの会の日本語教室の様子。「写真は小牧南部コミュニティーセンターで、漢字や日本語を学んでいる子どもたちです」

──今日はよろしくお願いします。最初に、にわとりの会さんの活動について教えてください。

丹羽:

来日した外国人児童生徒のためのオリジナル教材を開発し、日本語教室を通じて学習言語の習得を支援している団体です。

2011年に任意団体として活動をスタートして14年になりますが、最近は、にわとりの会で日本語を学んだ生徒が、日本で暮らす母国の人たちに日本語を教えるようなケースも出てきました。

会を立ち上げた時から、「母語を加味した日本語指導」を目標としていたので、当事者が先生になって日本語を教えてくれるのは、非常に喜ばしいことです。

言語はそれぞれに癖があります。日本語の細かい言葉のニュアンスや、その言葉の背景にある文化のようなところを、母語を使って細かく共有できるのは良いですし、何より日本で暮らす当事者同士として、お互いの痛みがよくわかるからです。

高校受験を乗り越えて、日本語を教え合う高校生たち

──日本で暮らす外国人児童生徒の課題を教えてください。

丹羽:

私が一番避けたいのは、ダブルリミテッド(母語も日本語も十分に発達しない状態)の世代間連鎖です。日本語をわからずに来日した親の子もまた、日本語がわからないまま過ごし、教育から置いていかれるということは避けたいと思っています。

日本の学校に通っているうちに、子どもたちは少なくとも会話としての日本語を習得していきますが、一方で親はなかなか日本語に触れる機会がなく、母語しかわからない親と、日本語しかわからない子どもの間に溝が生まれてしまうことがあります。

日本で働きながら「1日も早く母国に帰りたい」と一心に願う親がいる一方で、親に連れて来られ、小さい頃から日本で育った子どもは、日本の文化や習慣、言葉の方がずっと馴染みがあるわけで、そこにも軋轢が生まれます。

母国の言葉や習慣で生きる親と、日本に馴染み、日本の言葉や習慣で生きる子どもたち。家族の中で二極化が生まれてしまうんですね。

──確かに。

丹羽:

日本で生きていく上ではとても重要な進路選択の際に、通訳を介さないと親子で話をすることができないということも起きているし、日本語がわからない親のことを、子がバカにするような風潮があったりして、言葉の溝が、深刻な親子関係のねじれを生むこともあるんです。…かわいそうだよね、子は親に振り向いてほしいだけなのに。

2014年に日系ブラジル人の子どもとして来日したヒオゴくん。「来日当初は1時間以上かけてブラジル人学校に通学していましたが、『近所に住んでいる日本人の子どもと遊びたい』との思いで、地域の公立学校(丹羽さんが勤務していた学校)に転校してきました。その時に日本語支援教室で初めて『にわとり式カード』を使い、漢字学習を行いました。大学生になった今では、にわとりの会の活動を手伝ってくれています」

2020年、家族と共にボリビアから来日したHさん。「来日からたった5年にもかかわらず、持ち前の能力で、全日制の公立高校に進学しました。高校入学を祝い、ご家族の皆さんと撮影した一枚です」

丹羽:

小学校4年生の時に、にわとりの会の教室に来ていたC君は今、まさに高校受験に向かって必死に勉強しています。小学校の時は、すぐに教室に来なくなってしまいました。でも、高校受験を目の前に「このままじゃダメだ」と感じたようです。そのきっかけは、中学校の進学先を決める個人懇談会に私も参加したことでした。

担任の先生、親御さん、通訳さんも真剣に彼の進路について話しているのに、当の本人は「夜の方が涼しいから、夜の高校に行こうかな」と。

それを聞いて「あなたのやる気が一番大切。親があなたのことをどれぐらい真剣に考えているか、あなた自身が理解しないといけないよ」と言ったんです。そしたらシャンとして、初めてやっと学ぶ姿勢になったんですよね。

日本で暮らす外国人児童生徒は、日本語もそうだし、日本で生きていく上での進路や未来のことを知る機会や関係性が、圧倒的に少ないということがあるのです。本当は親が伝えてあげられたら一番良いんだけど、親も家族を養っていくことに精一杯だったり、言語も文化も違う日本の教育に困惑していたりして、「勉強する理由」を教えてあげられない。でも、どこかで誰かが伝えてあげないと、子どもがあっちに揺れたりこっちに揺れたりしている間に、大切な教育の機会を失ってしまうということがあるのです。

──なるほど。

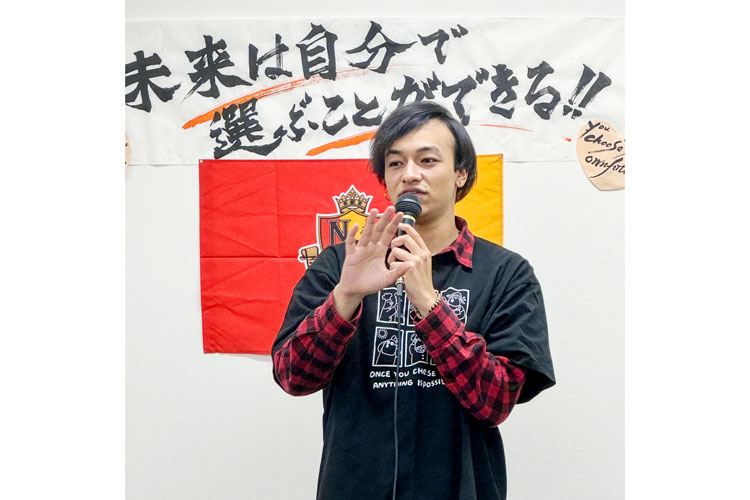

「日本とブラジル、2つの国の文化の間で悩み苦しむことはあれど、それに負けずに立ち向かうヒオゴ君。先日開催されたお祭りで、その気持ちを込めたラップを披露、彼の思いは多くの聴衆に響きました。立派に育ったヒオゴ君の姿を見て頼もしく思う一方で、彼にはまだ試練が続いています。しかし苦難にへこたれず、『日本で暮らす外国人の子どものための学習プログラムを作り、広める』という彼の夢をかなえていってほしいと思っています」

丹羽:

C君のお母さんとは6年間の付き合いがあり、このようにかなり厳しく伝えることができました。しかしほとんどの場合は、当事者と支援者の関係が薄く、このようにはいかないのです。

どんな子も、小さいうちは親のケアを必要としているし、思春期になって親とうまく行かないような時は、親戚だったり学校の先生だったり近所の人だったり、親身になってくれる存在が必要です。

日本人の場合、同じ文化やコミュニティの中で育つことができるという幸運があって、いわゆる「ナナメ上の関係」というか、ご近所さんや親戚など、地域社会で支えられるような環境がありますが、外国にルーツのある人たちはそういったコミュニティがしっかりあるわけでもありません。

親が「出稼ぎのために、とにかく日本で頑張るんだ!」と来日していたりすると、どうしても家庭よりも仕事に意識が向いて親子の会話が少なくなり、話すとしても「早くお風呂に入りなさい」とか「ごはんができたよ」というような、いわゆる「キッチンランゲージ」になりがちで、なかなか子どもの人格が育つような会話というのが難しいところがあるのです。

──にわとりの会さんは、ただ日本語を教えるだけではなく、「関係性として彼らを支える」という役割も担われているんですね。

ゴールデンウィーク恒例のバーベキュー大会。「多国籍の家族が楽しく交流しています」

生徒のEくん。「ブラジルにいるおじいさんが病気になり、E君は高校受験を控えていたものの、家族揃って急遽一時帰国することになりました。その間、ブラジルと日本をオンラインでつなぎ、Eくんは必死に受験勉強し、私たちはそれをサポート。3月、見事に志望校に高校に合格し、お父さんと喜ぶ姿です」

丹羽:

結局は、親の人生に対する覚悟や決心が、子どもに大きく影響していると感じています。

いつまで経っても日本に来た当初の若い頃の気分のままで、子どもが大きくなったらなったで「あなたの年齢の時、私はもう日本に行ったよ」ということだけは偉そうに言う。でも子どもには、子どもの言い分があるんですよね。

アジア圏の人たちも増えていますが、日本からそう遠くないので、ことあるごとに母国を行き来する家族が少なくありません。そうすると、たとえば思考に必要な言語を日本語の環境で作っていた最中の子が、急に「母国に帰るから」と全く異なる言葉の環境にしばらく身を置くことになり、日本に戻ってきたら全然言葉が通じなくなっていることもあります。その子自身もびっくりして、泣いていました。

あるいは、思春期の真っ只中に親に呼び寄せられて、日本に来た子が結果として日本語が習得できない、また、日本の社会に適応できず、子どもだけが帰国するということも結構あります。

子どもが言語や思考、人格を身につけるためには安定した環境が必要で、そこには、親の覚悟や決断が必要不可欠なのです。

「大人が子どもを振り回した結果、子どもが困っているんだよ」ということは、なかなか、当事者の親には面と向かって言えません。信頼関係を重ねた相手であれば「悪いけど、はっきり言うね」って伝えられるんですが…。

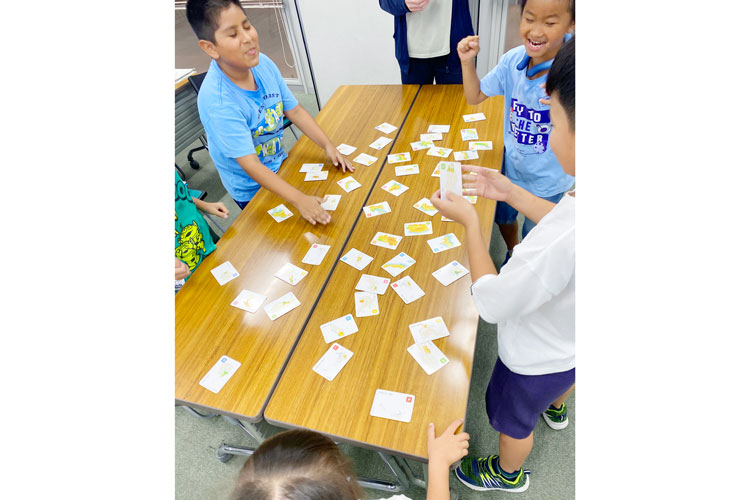

にわとりの会の教室の様子。「小学生の生徒たちがかるた取りをして、日本語を覚えています。ペルー人の子、ベトナム人の子…、皆とても楽しそうです」

──難しいですね。

丹羽:

たまたま縁あって日本に来て、文化や言語のはざまにいる子どもや若者たちが、どうすればダブルリミテッドにならずに、より豊かに生きていけるかということを考えた時に、中学校までは義務教育であるわけだから、毎日学校に通っている間に言葉を覚え、漢字を覚え、教科書が読めるようにしてあげたい。

大人に関して言えば、日本で母国と同じクオリティで働きたいのなら、「やさしい日本語」なんて言っていられないわけです。少なくとも二字熟語が読めないと、仕事の指示書は読めません。

結局は「本人がどうしたいか、どうなりたいか」なんだけど、その時に、もし日本で「こうしたい、こうなりたい」っていうものがあるのだとしたら、「そうなるためには、このぐらい頑張らないとだめだよ」って言ってあげられる人がいないと。

日本語や日本のことがよくわからないからといって「なんでもかんでも助けてもらえるだろう」という考えは結局のところ、本人のためにもならないのではと思っています。

別の教室で日本語指導する方たちの悩みを聞く丹羽さん。「抱える問題は類似しています。知恵を出し合って、支援方法を探ります」

──迎え入れる日本人として私たちも方法を考えなければならないし、日本にやってくる外国人にも考えてもらわなければいけませんね。

丹羽:

にわとりの会の活動を、長く手伝ってくれている友人がいます。

彼女はペルーから外国人労働者として来日し、シングルマザーとして苦労して二人のお子さんを育て上げました。日中は工場で働き、夜、帰宅してから夜が明けるまで日本語を勉強して、今は通訳のお仕事をされています。

すると、同じように日本で暮らす外国人から「あなたは日本語が話せるから良いわね」と言われるそうなんです。でも、彼女は勝手に日本語しゃべれるようになったわけではありません。必死の努力があったんですよね。その努力を知ろうともせず、ただ「良いわね」と。本当に良いなと思うなら、同じように努力できるわけなんです。

日本に暮らしている以上、生活は保証しなければなりません。だけど、なんでもかんでも甘えが許されるわけではないし、そこはちゃんと伝えていかないといけないと思います。

「元不登校のF君。中学卒業後は工場で働いていましたが、長くは続かず、何度も職を変えていました。紆余曲折を経て、独学で投資について学び、経済的に自立した彼に再会した時は、とても嬉しかったです。しかし読み書きについては今もダブルリミテッドの状態が続き、苦しいことが多いと彼は言います」

ある日の日本語教室の様子。「コロナ禍をきっかけに、大人も子どもと一緒に日本語を学ぶようになりました」

丹羽:

日本語教室をやっていてつくづく思うのは、自動車免許を付与するための自動車教習所のような場所であってはダメで、日本語を教えると同時に、子どもたちに学ぶことの楽しさを伝えたり、子どもたちが人格を形成できる場であるべきだということです。

ちょうど昨日もね、小学4年の女の子が教室に来ていて、国語の教科書を「ここまでやった」と音読してくれたんです。でもその物話は、そこからが面白いんです。そう言ってその先を読んであげたら、わからないところは翻訳したりしながら、内容が面白いから「良い話だね」なんて言いながら、自分の力で、日本語で読もうとするんです。

そういうふうに本人が「面白い」って思えたら、ぱーって力が発揮されていくんですよね。

その話には、江戸時代の「おはぐろ」が出てくるんです。彼女の国にはおはぐろがないから、学校の授業だけだと、細かいニュアンスがわからないまま「この話、なんじゃ?!」という感じで終わってしまったのかもしれないけど、少し説明してフォローするだけで、本人の興味の世界がパーっと広がるというのかな、そういうことがあると思うし、何よりも彼女は学校で、来週この物語が終わるまで、授業が楽しいだろうなって思うんです。

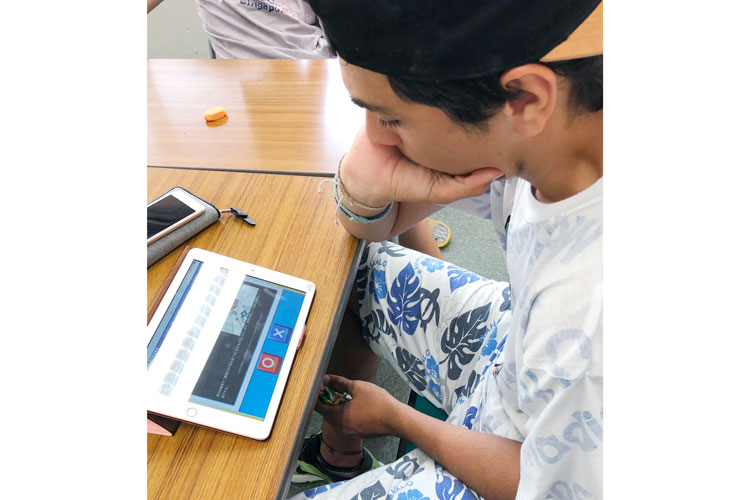

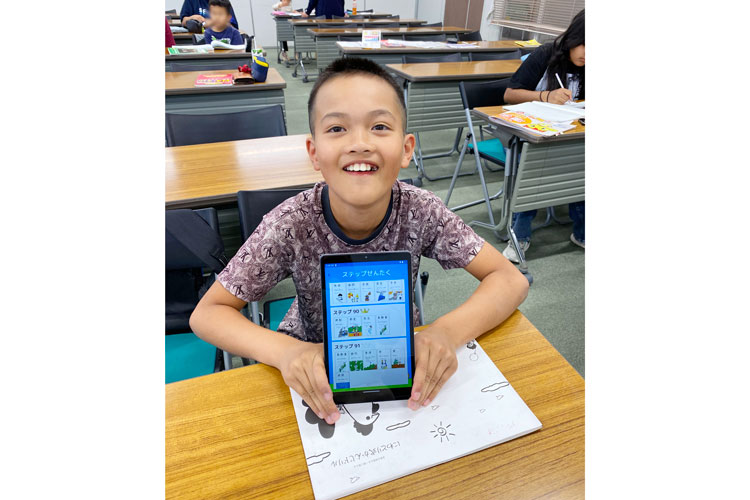

丹羽さんが開発した「にわとり式漢字アプリ」を使って漢字の勉強をするK君

──確かに。内容を知っているし、面白いと感じているから、嬉しい気持ちで授業に参加できますね。

丹羽:

日本語教室に長く通う子がいる一方で、ある日突然来なくなる子もいます。だけどこちらの姿勢として、「立派に、ちゃんとした人に育ってほしい」という期待は、常に子どもたちに伝えていかないといけないと思っているし、そうすることで、少しずつ親にわかってもらえることもあると思っています。

──子どもたちに「なぜ勉強するのか」を聞かれたら、丹羽先生はなんと答えますか。

丹羽:

「おもしろいから。世界がわかるから。実際にその場にいなくても、その場にいるような気分になれるから」というのと、もうひとつは「大人になって生きていく時に、勉強した方がなりたい自分になれるよ」とよく答えるかな。

──言語や言葉については、どんなふうに捉えられていますか。

丹羽:

「言葉の網」っていう言葉があるんです。

たとえば日本は、外国では一色で「青」や「緑」と表現される色が、さらに細かく分かれていて、それぞれに名前がついているからこそ、私たちはそれが識別できます。言葉を持っていれば持っているだけ、認識が広がるし、豊かになるということがあると思っています。

秋の恒例行事のサツマイモ掘り。「皆でサツマイモを掘って汗を流しながら、交流を深めます」

2023年、2024年にはサッカーチーム「名古屋グランパスエイト」と共同で「進路について考える会」を開催。「ブラジルから来日し、スポーツ界で活躍する選手や通訳さんのお話を聞き、『不屈の精神が自分の未来を開く』ということを子どもたちに伝えました」

丹羽:

今年、外国につながる子ども・若者を対象に「わたしのゆめ」という作文コンテストを開催しました。

私の中では、子どもたちに日本語を教えることも、子どもたちが将来を考え、作文を書いてもらうことも、意味はほぼ同じ。「どんな子どもたちにも、いつも夢を持ってほしい」と思っているんです。夢を文章にして表現すれば、目標が明確に言語化されますよね。それは一人ひとりが生きていく上で、大きな力になると思っています。

「秋のサツマイモ掘りに向けて、いつも私が手入れしている畑にひとり生えし、大きく元気に育ったひまわり。まるで子どもたちの姿を象徴しているようで、思わず写真を撮りました」

丹羽:

子どもは可能性に満ちた存在です。それは何語を話している子でもそうです。大人はそれを応援してあげないと。だって、私たちも誰かに応援してもらってここまで来ているんですから。

日本人でも外国人でも、子どもを「言葉で育てる」こと、子どもの言葉を育て、心を育てていくのが、私たちの使命だと思っています。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

丹羽:

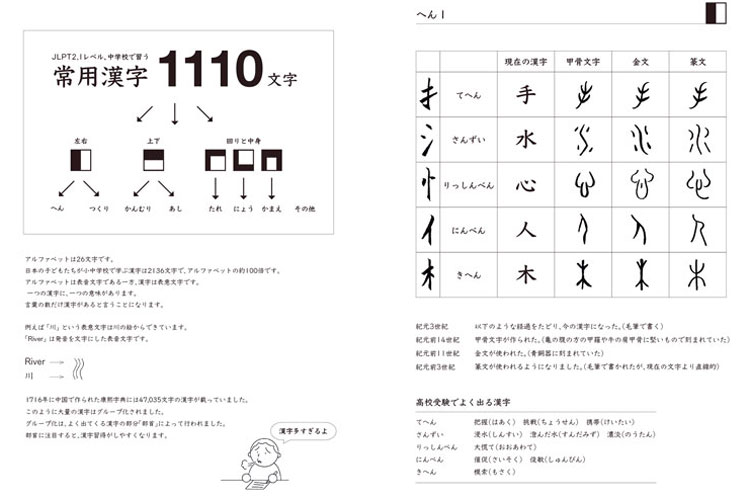

チャリティーは、日本語の入門者向け教材 『部首(漢字のパーツ)について分かれば、漢字は簡単(仮)』という書籍を作るために活用させていただきたいと思っています。

『部首(漢字のパーツ)について分かれば、漢字は簡単(仮)』の1ページ。「『さんずい』は水の雫の絵、『きへん』は木の絵からできていて、部首がわかれば、漢字は覚えやすいことを、外国につながる子どもたちにも伝えたい。日本人が漢字を覚える時の方法を彼らにも知らせ、漢字学習の負担を少しでも減らしてあげたいと思っています」

丹羽:

前回のコラボで紹介していただいた『にわとり式漢字カード』は、どちらかと中級者向けの教材で、ひらがながおぼつかない子には向きません。

ひらがな、かたかな、小学校1年生で習う漢字から出発して、少しずつ日本語に慣れてもらうような教材を新たに作りたいと思っています。実はすでに動画を作っているのですが、いろんなところで活用してもらいたく、本にしたいと思っています。ぜひ、コラボアイテムで応援お願いします!

──貴重なお話をありがとうございました!

2023年11月、名古屋グランパスエイトとの交流会場にて、「進路について考える会」運営スタッフの皆さんと

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

「言語の習得」と一口に言っても、言葉の背景にあるその国ならではの文化や習慣、考え方を理解したり敬意を持つことが大切で、そのためには、何か身近にそういったものに触れられるコミュニティがあるということが重要な鍵を握るのだなと感じる丹羽先生へのインタビューでした。

日本人と、日本で暮らす外国人。たとえ同じ言葉を話し、なんとなくコミュニケーションがとれていたとしても、もし心の中に溝や大きな分断があったら、お互いにとって生きづらい社会を生んでいくことになります。日本で暮らす外国人が増えている今、この問題について今一度、考える時に来ているように思います。

【2025/11/10-16の1週間限定販売】

開いた本から、木の枝が生き生きと太陽に向かって伸びている様子を描きました。

本は「言葉(言語)」、木の枝は「認識の広がり」、太陽は「夢や希望」を表現しており、木の間を行き交うウグイスは、それらの間でのびのびと広がる子どもたちの感性や可能性を表現しています。言語の習得が、より自由で幅広い選択肢へとつながることを表現したデザインです。

”Be the owner of your life(自分の人生を生きよう)“というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!