原因がわからなかったり、治療法が見つかっていない「難病」。

現在、日本には800を超えるこども難病があり、25万人を超えるこどもたちが難病とともに暮らしています。

37年前、難病の息子の父親だった小林信秋(こばやし・のぶあき)さん(享年74)が設立したNPO法人「難病のこども支援全国ネットワーク」が今週のチャリティー先。

今のようにインターネットがなく、また福祉的な支援も整っていない時代に団体を立ち上げ、息子の大輔さんが13歳で亡くなった後も、「難病のこどもとその家族にとって、楽しい場所を」と、ネットワークや場作りに尽力して来られました。

毎年開催されるサマーキャンプでは、こどもたちや親御さん、ボランティアさんからもたくさんの笑顔が見られるといいます。

活動について、事務局の本田睦子(ほんだ・むつこ)さん、下村美紀(しもむら・みき)さんにお話を聞きました。

お話をお伺いした本田さん(写真左)、下村さん(写真右)

NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク(難病ネット)

難病のこどもとその家族にとって、明日への希望と勇気になりたい。

こどもたちとその家族、それを支えるさまざま立場の人たちとネットワークをつくり、「いのちの輝き」を高める活動を進めています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/10/27

日本小児神経学会学術集会にて、ブース出展した親の会の皆さんと。「学会にブース出展することで、それぞれの疾患や活動のことを知って頂く機会となっています」

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

本田:

難病や慢性疾病、障害のあるお子さんと家族をサポートする団体で、1988年に設立されました。

具体的な活動として、難病の子を持つ親御さんの電話相談やピアサポート、啓発や交流活動のほか、「親の会連絡会」としてさまざまな患者家族会とつながり、勉強会や意見交換会、また行政への働きかけなども行っています。

37年前の当時、それぞれの疾患の家族会はありましたが、家族会同士の横のつながりはありませんでした。「疾患を限定せず、難病のこどもとその家族を横断的に支援する会を作ろう」と、SSPE(亜急性硬化性全脳炎)の息子を育てる父親だった小林信秋が設立しました。

小林さんの息子の「大ちゃん」こと大輔さん。「大ちゃんのことがきっかけで、難病ネットが始まりました。今は、難病ネットのリーフレットの表紙を飾ってくれています。大ちゃんは、小林さんが面会で大ちゃんの部屋に向かう足音で『お父さんだ!』とわかったそうです」

下村:

小林の長男・大輔くんは、5歳でSSPEを発症しました。主治医の勧めもあり、難病ネットを設立する4年前の1984年、先にSSPEの親の会「SSPE青空の会」を設立しています。

当時は、ホームヘルパーや放課後等デイなど難病のこどもを支えるインフラはもちろん、情報を得るためのインターネットもありません。電話相談の窓口を設けると、ひっきりなしに電話がかかってきたそうです。

団体の活動を通じて、同じように難病や障害のある我が子を育てる親と悩みを共有できて、それまでの孤独が軽くなったと聞いています。

本田:

難病ネットとして、1992年からは難病児とその家族を対象にしたサマーキャンプ「がんばれ共和国」も開催しています。コロナ禍には活動が縮小したものの、参加してくださったご家族の口コミでどんどん広がり、毎年たくさんの家族が参加してくださっています。

また、山梨県北杜市に「あおぞら共和国」という難病や障害のあるこどもとその家族が気兼ねなく利用できる宿泊施設も運営しています。

毎年開催している「こどもの難病シンポジウム」。「毎年テーマを設けて、難病や慢性疾病、障害のあるこどもたちのQOL向上のために、 保護者・医療・教育・福祉・行政など、立場や職種を超えて一緒に考え、意見交換できる場として開催しています」

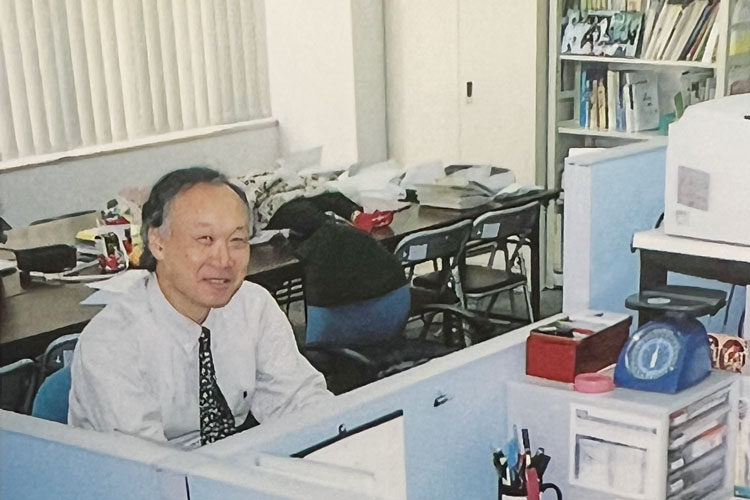

今の組織になって間もない頃の難病ネットの事務局にて、笑顔を見せる小林さん。「当時、居室はひとつでした」

──団体を設立した小林さんご自身が、当事者を育てる親だったんですね。

本田:

はい。小林さんの長男の「大ちゃん」こと大輔くんは、赤ちゃんの時に感染した麻疹(はしか)のウイルスが体の中に潜伏しており、5歳でSSPEを発症しました。症状は次第に進行し、最後には寝たきりになり、13歳で亡くなりました。

SSPEは、麻疹ウイルスによって進行する脳炎で、日本には100人ほどの患者がいるとされています。

闘病生活を送る中で小林さんは、難病や障害のあるこどもとそのご家族がどうしても外出が難しく、体験の機会が減ってしまう現実に直面し、1986年に初めて、SSPE青空の会として湯河原でサマーキャンプを開催します。

SSPE青空の会で行なったキャンプの楽しかった経験から、難病ネットでもサマーキャンプ「がんばれ共和国」がスタート。1992年8月22日に静岡県富士宮市の富士山麓山の村で初めて建国され、総勢で700名もの参加があった

下村:

難病ネットワークのキャンプは、SSPE青空の会でのキャンプの経験がきっかけで始まったと聞いています。

このキャンプが大成功で、終了後も参加した皆さんがまだまだ話し足りず、「じゃあね」と言いながらも名残惜しそうになかなか帰られなかったと、後になって小林さんが嬉しそうに話していたことを覚えています。きっと、この時の経験から、難病や障害のあるこどもとその家族が集まって、悩みを話したり共感したりできる場の必要性を、より感じられるようになったのだと思います。

「SSPE青空の会」の時からの小林さんの患者家族仲間、中神達二さん(写真左から3人目)。「1997年、愛知県にて“おいでんほうらいキャンプ”を建国されました」

サマーキャンプ「がんばれ共和国」のメインイベントのひとつ、大人気の気球。「大空の中での飛行体験は、まさに非日常の体験です!」

──キャンプは毎年、各地で開催されているそうですね。

本田:

2025年は、福岡県柳川市、岩手県一関市、静岡県島田市、愛知県新城市、兵庫県加西市、沖縄県恩納村、静岡県御殿場市の7箇所で開催されました。それぞれ、定員が120名から150名ほどの大きなキャンプです。

3日間の開催期間中、日中はプールやハンドマッサージ、きょうだい児向けのプログラム、夜はコンサートや演芸大会、交流会…、いろんなイベントが目白押しです。中でも「熱気球」は「がんばれ共和国」に欠かせない大イベントです。

「ご寄附いただいた難病ネットの気球は、車いすごと乗ることができます!」

本田:

もう一つ、喜んでいただいているのが「お風呂」です。

私が初めてキャンプに参加した時、同じく初めて参加したご家族から「お風呂にゆっくり浸かれたのがすごく嬉しかった」という感想をいただいたことがありました。お子さんは寝たきりで、身長が170センチほどあったと思います。「家でお風呂に入るのはとても大変だけど、ここで大きな湯船に、お父さんと男同士で入れたのが嬉しかった」と言って、そこからは毎年参加してくださっています。

確かに、寝たきりで体の大きなお子さんが自宅の湯船に浸かることは難しく、かといって大きな湯船に浸かる機会も滅多にありません。キャンプでは入浴介助のボランティアさんにサポートしてもらえるので、安心してリラックスしていただけるのかなと思います。

入浴介助のボランティアさんからも、「お子さんたちのリラックスした表情が見られて、すごくいい」と言ってもらいます。

キャンプのお風呂。「大きなお風呂でのお風呂タイムは、心も体もゆるんで、リラックスできる時間です」

「7か所で行っているキャンプは、各地の実行委員会の皆さんのアイデアや各地の特色を活かして、楽しいプログラムを展開しています。沖縄のキャンプは、海に入るプログラムが大人気!」

──ボランティアさんがキャンプを支えているんですね。

下村:

はい。一つのキャンプに50~60人ほどのボランティアさんが参加してくださっています。

実は、難病児とそのご家族に対して何かを「してあげる」のではなく、「対等に、一緒に楽しんでほしい」という思いがあります。ボランティアさんにも、参加するご家族と同じ参加費を払っていただいています。

キャンプ前、家族の集合時間前にボランティアの皆さんが集合。楽しい3日間になるように、打ち合わせや準備を行う

──どんな方がボランティアに参加されるのですか。

下村:

普段は医療の現場で働いている方や学生、難病でお子さんを亡くした方などの参加もあります。「病院では具合の悪い時しか知らないけれど、普段の暮らしのお子さんの表情や、入院中とはまた違った一面を知れて嬉しい」という感想をいただきます。

キャンプには必ず医療班がついて、こどもたちの体調変化を常に見ていただける体制をとっています。医療班の皆さんも、ボランティアで参加してくださっています。

──そうなんですね。

下村:

ご家族もボランティアさんも、リピーターで何度もご参加される方も少なくありません。

毎年このキャンプで再会し、お子さんの成長を一緒に感じられるというのも、キャンプを長く続けてきたからこそだと感じています。毎年楽しみにしてくださっている方が本当にたくさんいるので、ずっと続けていきたいと思っています。

「嚥下(えんげ)が苦手なお子さんのためのミキサー食を用意しているキャンプがあります。あしがらキャンプは、2025年に初めて『ミキサー隊』が結成され、同じ食事を親子同じタイミングで食べることができました」

自然豊かな、みんなの別荘「あおぞら共和国」。「ひんやりとした澄んだ空気、井戸からは新鮮な南アルプスの天然水、凛とした山々、夜には空いっぱいにきらめく星たち。『あおぞら共和国』は、心身ともにリフレッシュ、リラックスできる場所です」

──難病や障害のあるこどもたちとその家族のための施設「あおぞら共和国」も運営されていますが、これはどういった経緯で開設に至られたのですか。

本田:

各地のキャンプは、今はホテルなどを貸し切って開催していますが、一昔前は貸切ではありませんでした。

他にも宿泊客がいて、どうしてもその目が気になったり、「あなたたちだけの場所じゃないのよ」などと心無い言葉をかけられることも実際にありました。

「いつか、難病や障害のあるこどもとその家族が気兼ねなく過ごせる場所があるといいね」という話があったようです。ただ創設者の小林は、難病や障害のあるこどもと家族だけで過ごしたいわけではなく、地域に開かれた存在でありたいと、いつも言っていました。

JR中央本線「日野春駅」から「あおぞら共和国」までを歩くチャリティーウォークの途中で休憩する生前の小林さん。「小林さんというと、このような笑顔を思い浮かべる方が多いのではないかと思います」

本田:

そんな時、ある篤志家の方から、山梨県北杜市白州の3,000坪の土地を好きなように使っていいよと言って譲っていただき、2011年に「あおぞら共和国」建国プロジェクトが発足しました。

下村:

何もない広大な場所に、難病児とその家族を対象にした別荘を建てる。「夢みたいなことを言っていると思われるけど、まず一棟建ってものが見えさえすれば、イメージが実感できるから」と、小林さんは一棟めのロッジの建設にものすごく尽力されました。

2014年3月に1号棟が完成し、そこからは2号棟、3号棟と、小林さんの言われた通り、順調にロッジが建設されました。

「『あおぞら共和国』のロッジは、この土地に近い山から材を切り出して建てられているため、この土地の気候に最も適した建物になっており、木のぬくもりを感じてくつろげます。薪ストーブがあるロッジも!

──小林さんに、並々ならぬモチベーションと、行動力があられたんですね。

本田:

小林さんはよく、「お子さんと家族が楽しいことを、一緒に考えていくんだよ」とおっしゃっていました。大切な息子の大ちゃんとのお別れ、難病ネットの活動の中でも大変なこと、つらいことはたくさんあったと思いますが、「難病児とその家族にとって、楽しい場所を」という思いは、強くお持ちだったのではないかと思います。

下村:

とても情熱的な方で、若い時に親の会で一緒に活動していた方からは「瞬間湯沸かし器」と言われたこともあったようです(笑)。でも、それほどの強い思いがないと、このような活動はできなかったのではないかと思います。

サマーキャンプにて、夜空を彩る、夏の風物詩の花火。「夏休みの思い出の1ページにふさわしい、癒しの時間です」

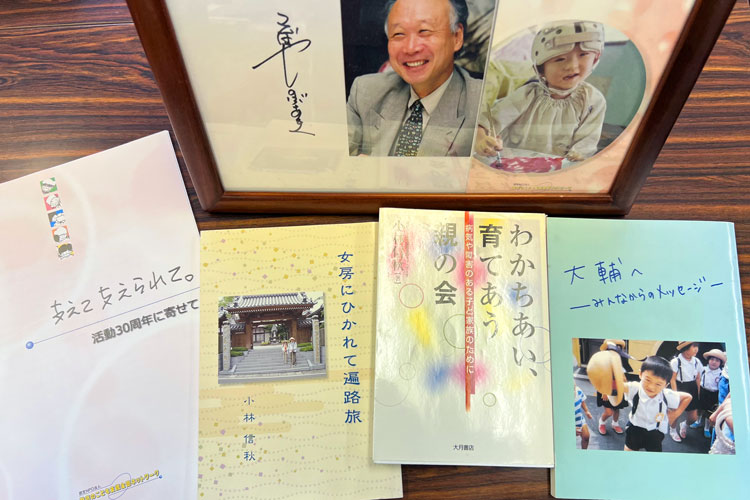

小林さんの写真と書籍。「手書きの文字は小林さんの直筆。味のある温かみを感じる文字でした」

──小林さんは思いで、活動を引っ張ってこられたんですね。

本田:

そうですね。小林さんのおかげで、今でこそ企業さんにも難病ネットを知っていただいているのですが、活動を始めた当初は、営業に行くと「難病なんて暗いテーマは扱わないから二度と来るな!」と門前払いされたり、「シッシッ」と手で追い払われたりしたことがあったんだよ、と話してくださったことがありました。

でもそのような経験があったからこそ、難病のこどもと家族のために、何としてでも「がんばれ共和国」や「あおぞら共和国」のような場所を作るんだという強い意志が生まれたのだと思いますし、本当にたくさんの苦労と、たくさんの方々の協力を経て、礎を作られたのだと思います。

「2015年、沖縄で開催されるサマーキャンプのキャンプ長だった小児科医の宮城雅也先生と共に宮古島市役所を訪問。当時の長濱政治副市長に、宮古島でのサマーキャンプ開催の報告と、協力をお願いしている写真です。この様子は、地元の宮古毎日新聞に掲載されました」

──お二人にとって、小林さんはどんな方でしたか。

本田:

何事も「皆で一緒に、おもしろがってやろう」という考えの方で、人を巻き込むのが本当に上手な方でした。

事務局で仕事をしていると、スタッフ皆の分アイスクリームを買ってきた小林さんが「アイスクリーム食べるぞぉー」って、突然、誰が何をやっていようとお構いなしに、アイスクリームタイムが始まるんです(笑)。

今思えば、皆のことをいつも気にかけて、コミュニケーションをとれるように考えてくださっていたんだと思います。

「関わってくださる皆さんが楽しいように、いつも笑顔でいるんだよ」「誰かと一緒に何かをやる時は、相手に楽しく、やってよかったと思ってもらえるように働きかけるように」と言っておられましたが、それをいつもご本人が体現されていました。

小林さんは3年前の2022年、74歳で亡くなられました。まだまだご自身でやりたいことがたくさんあったと思いますし、私たちもまだまだいろいろなことを教わりたかったです。

特に「あおぞら共和国」に関しては、地域の方たちと一緒に生きていく環境を作りたい、より地域に根ざした場所にしたいと心配しておられました。

2022年春、小児科医で「あおぞら共和国」の総支配人だった仁志田博司先生と。「この後、同じ年にお二人ともお空に旅立たれてしまいました」

下村:

私は小林さんが会長職を退任された後に入職したので、お会いするのは週に2回ほどでしたが、毎回必ず様子を見にきてくださって、いろんなお話を楽しそうに話してくださった姿が印象に残っています。

他愛ない話のように思えて、「今度こんなことがあるよ」とか「『あおぞら共和国』にこんな木を植えようと思ってるんだ」など、聞いているこちらがワクワクするようなお話をいつもしてくださいました。

そして話を聞いているうちに、不思議と私たちも同じところを目指したくなるというか、応援したくなるんです。楽しそうにお話しされることが、いつの間にか本当に形になっている。そんな方でした。

「サマーキャンプ『がんばれ共和国』は、総勢120名から150名ほど参加するキャンプが多いです。『キャンプは感動の玉手箱』という小林さんのお言葉のとおり、どのキャンプも毎回、心が動く瞬間がたくさんあります」

──一人ひとりに対し、真っ直ぐに夢や思いを語られる方だったんですね。

下村:

小林さんをご存じの方からは小林さんからかけられた言葉が聞こえてきそうだというお話を伺うことが多いです。

私も小林さんから頂いた言葉があって、「君には期待してるからね」って言っていただいたことがあったんです。その言葉が今でも耳に残っていて、「小林さんの期待に応えたい」って思います。

活動を今後も続けていけるように、頑張っていかないとと思っています。

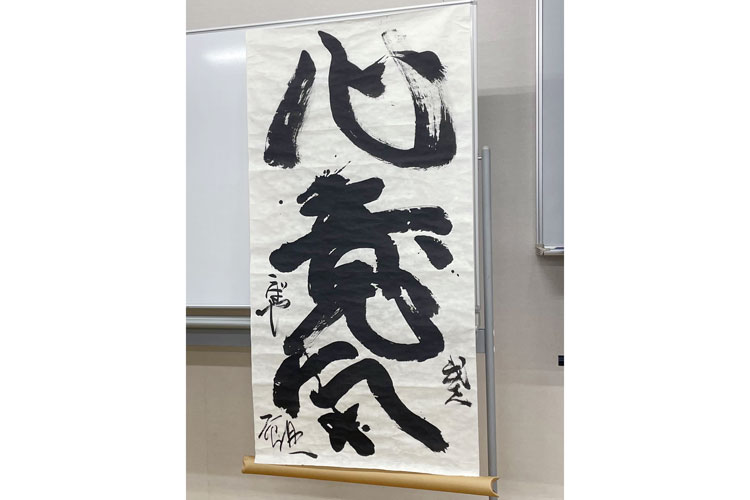

「生前、小林さんは『心意気』という言葉もよくおっしゃっていました。写真の書初めは、阿蘇のキャンプ長だった高見俊雄さん、小児科医の橋本武夫先生、小林さんがキャンプ中に一文字ずつ書いたものです」

サマーキャンプでのひとこま。「『がんばれ共和国』は、『友だちをつくろう!』が合言葉。キャンパー(病気や障害のあるお子さん)も、親も、きょうだいも、ボランティアも、みんなにとって楽しい時間を過ごしていただきたいと思っています」

──読者の方に、メッセージをお願いします。

下村:

難病や障害のあるお子さんとその家族のことを、もっともっとたくさんの方に知っていただいて、キャンプに参加したり、あおぞら共和国を利用していただけたら嬉しいです。お互い対等に知り合えたら、誰もが楽しむことができると思っています。

本田:

キャンプも啓発の一つで、何も知らないとどうしていいかわからないけれど、知れば壁が低くなります。

ぜひ活動に参加していただいて、難病のお子さんのことや、一緒に楽しい時間を過ごせるんだということを知っていただけたら嬉しいです。

そしてこれからも、ことばや行動で伝えてくださった小林さんの想いをつないで、時のニーズに合わせながら、こどもたちと家族の応援団のひとりとして、心のこもった活動をしていきたいです。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

本田:

難病ネットとしてさまざまなイベントに参加させていただく機会が多いのですが、そのような場で、難病や障害のあるこどもたちのことを知ってもらう人形劇を披露できたらと思っています。

小林さんが2002年にアメリカのPHP(Parents Helping Parents)というNPOを視察に訪れた際、人形を持ち帰ってきたのですが、台本が少し古く、病名や状況を限定してしまいます。

啓発人形劇「街角のこどもたち」。「アメリカのPHPでは、人形劇を通じて地域のこどもたちへ病気や障害への理解を促す活動を行っていて、難病ネットも地域のこども会や小学校での公演活動を支援してきました。今はプレイリーダーさんたちが演じてくれています」

本田:

今回のチャリティーで台本を刷新して、いろんな難病のことや、私たちがめがねをかけるように人工呼吸器をつけていたり、医療的ケアが必要なお子さんがいることを、一人でも多くの方に知ってもらいたいと思っています。

ぜひ応援していただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

2023年、日本子ども学会の第1回小林登「子ども学」賞を受賞。「難病ネットの生みの親、育ての親であり、名誉会長でもある医師の小林登先生のお名前の賞の受賞を、小林さんは天国で誰よりも喜んでいることと思います。この賞をいただいて、これからもこどもたちや家族にとって必要な存在として活動を続けていきたいと改めて思いました」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

「あおぞら共和国」のホームページより、創設者の小林さんが亡くなった息子の大輔さんに送った言葉を抜粋してご紹介します。

時間は様々な大きな出来事を過去に追いやり、どんなに辛かったことでも時間と共にその辛さの記憶は薄らいでいくものです。しかし大輔の闘病と死は、私たち家族にとっては忘れることのできない衝撃でした。私自身今も息子を思わない日はありません。恐らく妻も娘たちも日々の生活の中で、絶えず大輔の面影が頭の中をよぎっていることでしょう。

私にとって大輔の思い出に浸る時間は至福のときです。電車やバスの中で座席に腰をかけ眼を瞑ると、必ずと言って良いほど息子の面影が瞼に浮かんできます。

―大輔、元気にしてるか?父さんにとってお前は希望だったり夢だったり、未来そのものだったりするんだ。

https://www.aozorakk.com/storyより引用

ご活動の背景に、一体どれほどの思いを抱えておられたことでしょう。

しかしポジティブな力でもって、きっと関わるお子さんやご家族の笑顔の向こうに、大輔さんの笑顔を見ておられたのではないかと思いました。

青空の下で今日もきっと、一つでも多く命が輝き、笑顔が生まれるようにと願います。

・難病のこども支援全国ネットワーク ホームページはこちらから

【2025/10/27-11/2の1週間限定販売】

原っぱの上でくつろぐどうぶつたちの姿を描きました。

歌ったり、寝転がったり、語らったり‥。それぞれが思い思いに楽しめる「がんばれ共和国」や「あおぞら共和国」をイメージしたデザインです。

空には「がんばれ共和国」のメインイベントである気球が飛び、原っぱには、皆の笑顔を見守るように生前、創設者の小林さんが被っておられた帽子をやさしく描きました。

“We share the same sky(僕たちは皆、同じ空をシェアしている)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!