入院中のこどもたちを訪問する「クリニクラウン(臨床道化師)」をご存知ですか?

20年前、オランダで活躍するクリニクラウンが来日したのをきっかけに、「日本にもクリニクラウンを」と有志が集まってスタートしたNPO法人「日本クリニクラウン協会」が今週のチャリティー先!

クリニクラウンは、高いプロ意識を持って、こどもたちに「こども時間」を届けています。

「私たちは短期・長期に関わらず、入院中のお子さんが命と向き合っている現場に訪問します。だからこそ、一瞬一瞬の時間を大切にしています。

目の前のこどもが『本気で向き合ってくれている』と感じられる時間を届けるのがクリニクラウンだし、私たちには、その責任があると思っています」

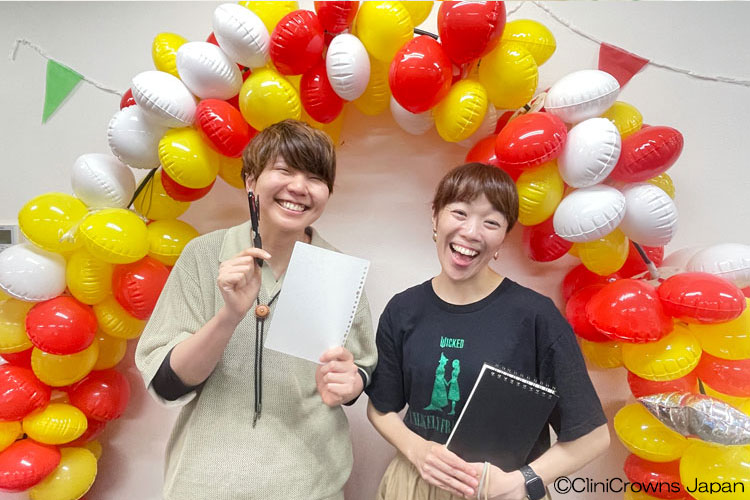

そう話すのは、クリニクラウンの「ゆうゆ」こと林優里(はやし・ゆり)さん、「きゃしー」こと川島由衣(かわしま・ゆい)さん。

お二人に、活動についてお話を聞きました。

お話をお伺いした林さん(写真左)、川島さん(写真右)

NPO法人日本クリニクラウン協会

病気の治療のためにさまざまな制限の中で入院生活をしているこどもたちの病室を定期的に訪問し、遊びとユーモアを届け、主体的に遊ぶことのできる環境をつくるために活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/10/20

小児病棟訪問の様子。「病棟の廊下でこどもたちに出会うことも。そんな時にクリニクラウンたちは、カラフルなトンネルを作って廊下も特別な通り道にしちゃいます」

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

林:

「すべてのこどもにこども時間を」をキャッチフレーズに、入院中のこどもたちを訪問し、ワクワクドキドキする時間を届ける活動をしています。2004年にスタートし、今年で法人設立20周年を迎えます。

──20年前から活動されているんですね!

川島:

はい。21年前の2004年、オランダ総領事館主催で「クリニクラウンワークショップ&講演会」が開催され、その後、実際のオランダのクリニクラウンが病院を訪問しました。その様子を見たドクターや看護師、家族会の方たちが、言葉の通じないオランダのクリニクラウンが入院中のこどもたちを笑顔にする姿に感銘を受け、入院中のこどもたちの成長や遊びのために日本にもクリニクラウンが必要だと団体を立ち上げました。

2004年に開催されたクリニクラウンワークショップ&講演会の様子

川島:

当時の小児病棟のこどもたちの療養環境は今とは異なり、病棟に部外者が入ることも今よりずっと難しい時代でした。当時、病院を訪問するクラウンの活動はほとんどありませんでした。

──小児病棟への訪問をずっと続けてこられたんですね。

川島:

入院中のこどもたちは、つらかったり痛かったりする治療に耐えながら、なかなかこどもらしい感情を表に出す機会がなく、「お母さんに迷惑をかけないでおこう」「無理をいわないでおこう」って、ついつい我慢しがちです。

でも本来、こどもはわがままも言うし、遊ぶのも大好きですよね。

クリニクラウンが訪問することで、入院生活が日常になっているこどもたちに、その時間だけは病気のことや病室のことを忘れて、こどもとして夢中になれるような時間を届けたい。

こどもたちの元を訪問するきゃしー。「クリニクラウンは一緒に遊ぶことを大切にしています。そしてこどもがつっこみたくなるアイテムをつけていることもしばしばあります。この日は虫かごでした(笑)」

川島:

こどもたちの反応はそれぞれで、わーって感情を出す子もいれば、じーっと見つめる子もいます。それぞれの子にとって、その子らしい時間になればと思っています。

林:

定期的に訪問している病院のスタッフさんから、「クリニクラウンが来る日はみんな楽しみで、お昼ごはんを食べてお薬を飲むのが早いです。」と言われたことがあります。

皆、クリニクラウンに会うのを楽しみに、普段の入院生活や治療をがんばってくれているんだなと思いました。

「こどもたちと思いっきり遊ぶこともあれば、時にはこどもたちに寄り添う時間も大切にしています」

クリーンルーム(無菌室)のこどもの元を訪問するゆうゆ。「のんびり屋さんなゆうゆだからこそ、こどもたちに寄り添うことを大切にしながらペアのクリニクラウンと一緒に楽しい時間を届けています。おしゃれも大好き。短いネクタイはゆうゆのトレードマークです」

──病院訪問の傍ら、新たなクリニクラウンの養成もしておられます。

川島:

はい。オーディションを経て、1年間の養成研修を設けています。

クリニクラウンには、その人自身の人間性が表れます。研修の前半では、自分自身と向き合い、自分のどんな部分とも素直に向き合い、受け入れられるか、心の鎧を素直に外せるか…、自分というものがどういう人間なのかを見つめるということを、とても大切にしています。

──一見、直接関係がなさそうにも思えるのですが、なぜ自分自身と向き合う時間を大切にされているのですか。

川島:

私たちは短期・長期に関わらず、入院中のお子さんが命と向き合っている現場に訪問します。だからこそ、一瞬一瞬の時間を大切にしています。その時、目の前にいるお子さんやご家族に対して、クリニクラウンとして地に足をつけて向き合うためには、まずは自分自身としっかり向き合えている必要があるのです。

研修様子。「研修では交代でこども役をして、実際の病院訪問を想定してロールプレイをします」

林:

かたちだけ、クラウンの動きをすることもできるかもしれません。

でも、こどもってすごく鋭いです。「この人、うわべだけやな」って、本気ではないことがすぐにバレてしまう。

こどもが「本気で向き合ってくれている」と感じられる時間を届けるのがクリニクラウンだし、私たちには、その責任があると思っています。

特に入院中のこどもたちは、普段からいろんな大人たちに囲まれているので、その表情を読み取ったり、空気を察したりする力にものすごく長けています。

目の前にいるこどもに対して、私たちがクリニクラウンとしての揺るぎない自信を持って「君に会いにきたんだよ」ということが表現できて初めて、こどもたちにも受け入れてもらえると思っています。

「コロナ後、自宅療養中のこどもたちとイベントで会う機会も増えました。イベントでよく会うクリニクラウン推しの子とたまたま病院で再会したときに、かわいい『推し活ボード』を作って待ってくれている姿が!!どこで会えても嬉しい気持ちは変わらない!会える時間を大切にしてくれていることが伝わってきて、これからも出会いも関わりも全力で大切にしたいと強く思いました」

川島:

もちろん私たちも人間なので、時にはブレることもあります。だけど、それをジャッジするのではなく、自分に嘘をつかずに、そんな自分とも向き合えているということは、クリニクラウンとして、私たちがとても大切にしていることです。

現在、日本クリニクラウン協会認定のクリニクラウンは39人いて、一人ひとり、本当に皆それぞれが個性豊かな存在です。クリニクラウンになろうと思った背景や抱いている思いもそれぞれで、表現活動やパフォーマー、看護師や会社員をやりながら活動をしている人もいれば、主婦の方もいます。

それぞれに個性があるわけなので、関わるこどもとの相性の良し悪しも、もちろんあります。でも何よりも「目の前にいる君に会いに来たよ!君に会えて嬉しいよ」ということを伝えることが、私たちの役目だと思っています。

皆が違うからこそリスペクトや多様性が生まれるし、それが私たちの強みでもあると思っています。

「クリニクラウンが訪問する病院では、長期入院しているこどもたちにも出会います。初めは顔を上げられずに下を向いていたけれど、同じクリニクラウンが訪問すると、音楽が聞こえてきたら部屋から飛び出して見にきたり、『前の遊びをまたしたい!』と、積極的に遊んでくれる姿が。会えるのはほんのわずかな時間ですが、その積み重ねの中でたくさんの“こども時間”を届けていきたいと思っています」

「クリニクラウンの活動の中心はこども!『やってみたい!』や『できた!』、こどもたちが能動的に心が動く瞬間を届けています」

──台本などがあるわけではなく、子どもたち一人ひとりの反応や状況にあわせ、即興で関わっておられるそうですね。

川島:

はい。事前にお子さんの状況を伺ったり、クリニクラウン同士で意見をすり合わせはしますが、決め切ったことをやるような関わりはしません。

目の前のこどもの反応を見ながら、「この子にとって、何が楽しいかな」を第一に、「一緒に、こういうことをやりたい!」っていう気持ちでやっていて、言葉以外のコミュニケーションもとても大切にしています。

こどもたちだけでなく、周りで見ている家族やスタッフさんを巻き込み、みんなで遊ぶクリニクラウン。「『あの先生、あんな顔で笑うんだ』『ご家族のまた違った一面を見れてうれしい』と、新しくてうれしい発見も。病棟全体に明るい風を届けていきます」

林:

そばで見ているお母さんも巻き込んで、一緒にあそんだり、その子が、自分が輪の中心であることにプレッシャーを感じているように感じたら、クリニクラウン同士の関わりを見てもらうようにしたり。こっそり様子を見ているドクターがいたら、ドクターも一緒に巻き込んで遊んだりしています。

病室へは必ず、二人一組のペアで訪問します。

たとえばきゃしーが「今、いける!」と思っても、ゆうゆは「ちょっと緊張してるんじゃないかな」って思っていることもあるので、クリニクラウン同士もコミュニケーションをとりながら、皆でその場の空気感を作っていきます。

クリニクラウンは、二人一組でこどもたちのところに訪問。「2人いるからこそ楽しみも2倍!クリニクラウンの何気ない会話から笑顔の輪が広がっていきます」

クリニクラウンWeb訪問の様子。「オンラインだからこそ、お部屋を行き来できなくても、お互いが遠くの場所でも、一緒に遊べる!新しい出会いがたくさん生まれました」

──コロナ禍以降、オンラインでの活動にも力を入れられたそうですね。

林:

2020年2月、緊急事態宣言が出て全ての訪問がストップしました。

それまで、お子さんたちのベッドサイドまで訪問し、現場の大変さを十分知っていた分、「遊びなんてしている場合じゃない、私たちが訪問することで、医療職の皆さんの負担をもっともっと増やしてしまう」と思いましたし、現場の方たちは大丈夫だろうかと、とても心配しました。

訪問がすべてストップした中、クリニクラウンとして何ができるかを模索していた時に、沖縄の訪問先病院のドクターから「これからはオンラインに切り替わっていくよ」とアドバイスをいただき、沖縄の病院のこどもたちと事務所をつないでオンライン訪問を開催しました。手応えを感じたものの、「本当にニーズがあるの?!」「お金はどうする?!」と、その先の一歩を踏み出せずにいました。

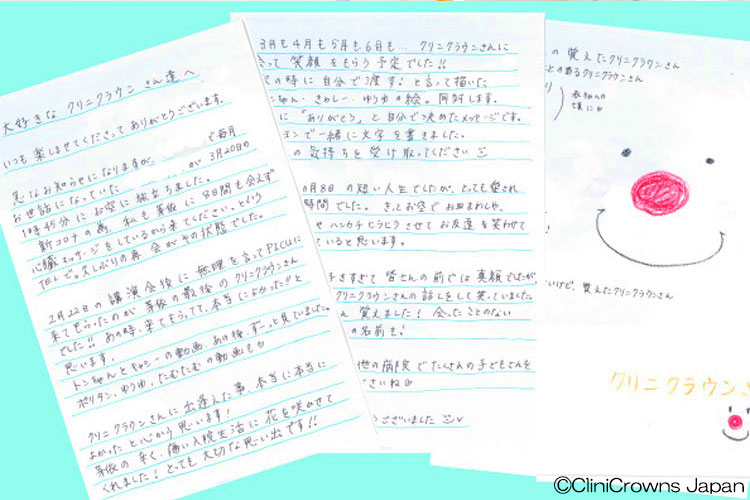

そんな時、長期入院していた「めいちゃん」というお子さんのお母さんが、めいちゃんが書いてくれた似顔絵とともに、お手紙を送ってくださったんです。

お手紙には「待っているこどもたちがたくさんいるから、がんばってほしい」ということが書かれていており、「やっぱり、この活動は必要だ」と皆が背中を押されて、本格的にオンライン訪問を始動することに決めました。

めいちゃんがクリニクラウンに渡すために書いていたお手紙(右)と、めいちゃんのお母さんからのお手紙。「このお手紙で、コロナ禍で入院しているこどもたちの様子やご家族が直面している現実を知りました。私たちの想像以上に厳しい制限の中、治療をがんばるこどもたちと、ご家族の方がいる。その中で、わたしたちができることをやりたい!と新たな一歩を踏み出すきっかけとなりました」

林:

とはいえ、病院側の環境も十分整備されていなかったので、私たちがインターネット環境やタブレットなどを貸し出しするようなかたちで、2020年6月から、オンライン訪問がスタートしました。

──リアル訪問との違いはありましたか。

林:

オンライン訪問は画面上なので、画面から消えたり入ったり、画面を使った遊びができるんです。わーっ!て言いながら画面の下に落ちてみたり、横からのぞいてみたり…、リアルとはまた違った、お子さんたちの想像力を掻き立てるような遊びができました。

──確かに!楽しそうですね。

川島:

また、たとえば小児がん治療のためにクリーンルーム(カビや細菌などを遮断し、感染予防のために、特別な空調を用いて空気を清潔に保っている無菌室)に入っているようなお子さんは、リアル訪問では感染予防のために窓越しでの対面でしたが、オンライン訪問は、タブレットを消毒さえすれば部屋の中に持ち込めます。

お子さんにとってはより近くにクリニクラウンを感じてもらえたと思いますし、もう一つ、各病室から参加しているお子さん同士をつなぐ役割ができたことも良かったことでした。

動画撮影の様子。「Webからでもこどもたちに会いに行きたい!そして楽しい時間を届けたいと、動画配信やYoutubeライブ配信など、コロナ禍はさまざまなことに挑戦しました。初めての取り組みでもあったので、毎回試行錯誤しながら、わいわいとお届けしていました」

──どういうことでしょうか。

川島:

コロナの感染拡大防止のために小児病棟のプレイルームも閉鎖され、それぞれに隔離されたお子さんやご家族同士の交流がなくなっていました。

近くの病室にいるのに、顔の見えない会えないお友達。クリニクラウンが間に入ってオンラインでつなぐことで、お互い顔が見えたという安心感があったと思います。

また、リアルの訪問では、移動などの都合で「厳しい状況だけれど、クリニクラウンに会いたい子がいるから会ってほしい」という緊急の要望にはなかなか応えることができませんでしたが、オンライン訪問は、クリニクラウンの予定さえ合えば病室とつながることができるので、それこそ旅立ってしまう前日まで、クリニクラウンのことが大好きだった子の元を訪問することができました。

オンライン訪問は初めての挑戦でしたが、活動のいろんな方向性が見えました。

何よりもこどもたちが、隔離された状況にあっても変わらず、好きなことや興味があることに対して貪欲な姿を見せてもらい、私たちもとても元気をもらいました。

「クリニクラウンとみんなでWebであそぼう!」は、入院中のこどもたちだけでなく、自宅療養している病気や障害を抱えるこどもたち、クリニクラウンを応援しているこどもたちが気軽に参加できる場。「月に1回、みんなでWeb上で会い、その日だけの遊びの1時間を楽しみます。『あ!〇〇ちゃん!』と、自然とほかの参加しているこどもたちと仲良くなったり、みんなでお誕生日をお祝いしたりイベントを楽しんでいます」

生前のめいちゃんと。「大好きだからこそ、会えた時にちょっと緊張たりするのも、とっても大切なこどもたちの気持ち!」

──めいちゃんのお手紙が、新しい挑戦を後押ししたんですね。

林:

私がクリニクラウンとして初めてめいちゃんと出会ったのは、彼女が3歳ぐらいの時でした。

クリニクラウンが定期訪問している病院に、生まれた時からずっと入院していためいちゃんは、最初はクリニクラウンを見て泣いていたそうですが、クリニクラウンが来た時に撮った動画をクリニクラウンが帰った後で見るようになり、3、4歳になると、訪問した際にクリニクラウンを車椅子で追いかけ回すようになりました(笑)。

でも「一緒に遊ぼう」って近づくと、スーッと引いてしまう。ちょっとドキドキするから直接はこわいけど、ずーっと後を追いかけてくれました。

お母さんいわく、クリニクラウンの訪問がない時は、自分のハーモニカを買って、それを吹きながら、クリニクラウンの代わりに病棟を回っていたそうです。

「クリニクラウンが病棟を訪問するのは、月に1度。めいちゃんは次に会える日まで、赤鼻をつけてクリニクラウンになりきったりして楽しみに待っていてくれていました」

──クリニクラウンのことが大好きだったんですね!

川島:

めいちゃんと最後に会ったのは、2020年2月でした。

その時めいちゃんはすでに元気がなく、その姿をクリニクラウンに見られたくないという乙女心で、「会いたいけど会いたくない」という気持ちだったみたいです。でも、ベッドからクリニクラウンのことをじっと見つめてくれました。

クリニクラウンが帰った後に、お母さんと一緒に手紙を書いて「次にクリニクラウンが来た時に、絶対にこれを渡す」と言ってくれていたそうです。

そこからコロナ禍になり、これは後でお母さんに伺って知ったのですが、母親であっても、本当に大変な時を除いて、めいちゃんのいる集中治療室に入ることができず、なかなかめいちゃんと会うことができなかったそうです。

──そうだったんですね。

川島:

めいちゃんがお空に旅立った後、お母さんが私たちの元にめいちゃんが書いてくれた手紙を送ってくださって、めいちゃんのように、クリニクラウンのことを待ってくれているこどもがたくさんいるということを、私たちは再認識しました。

コロナという緊急事態の中でも、待ってくれているお子さんたちのために、私たちクリニクラウンができることをやり切らなきゃと思ったんです。

「こどもたちからのお手紙は、クリニクラウンにとっても本当にパワーになります。隣の三角形の紙は、きゃしーがうるさくて先生に怒られないようにと、こどもが手作りでお口のチャックを作ってくれました」

林:

私は、クリニクラウンになりたてでがむしゃらだった時期にめいちゃんと出会いました。今ならまた違った関わりをするのかなと後悔もあるのですが、でも、がむしゃらだった時の関わりも、めいちゃんの中でちゃんと思い出にしてくれていたんだなと…。

一人のクリニクラウンとして出会ってくれて、好きでいてくれたことが、私の中で今でも、すごくパワーになっています。

──めいちゃんのように、病室でクリニクラウンの訪問を楽しみにしている子が本当にたくさんいるんですね。

川島:

本当にそうなんです。

コロナ前に私が最後に訪問した病院で、シャワー室から濡れてびしょびしょの体のまま走って会いにいきてくれた子がいました。「さっき、お風呂に入っていたらハーモニカの音が聞こえたから、急いで出てきた!いつも帰る前にもう一回ありがとうって言いたいのに、知らない間に帰ってるから言えなかった。今日は間に合ってよかった!」って言うんです。

そして「ありがとう、また来てね」って。

こんなにも素直にありがとうって言ってれるなんて、なんて素敵なんだろうと思いました。

その後、コロナで病院訪問がすべてなくなり、自分たちができることを模索しながら走り続けていた時に、もしかしたら彼女の「ありがとう、また来てね」という一言があったから、その言葉に答えたい一心で、ずっと走り続けられたんじゃないかなって。

こどもたちは「ありがとう」を、本当にいろんなかたちで伝えてくれます。それは本当に素敵で、クリニクラウンだからこそ出会わせてもらっている瞬間でもあります。

クリニクラウンのきゃしーという存在を、私自身も大切にしたいと思っています。

クリニクラウンの「マイン」に憧れて、同じ格好をしていたキッズクラウンの「ちびマイン」。「今ではマイン以上に人気者!」

クリニクラウンが大好きで「クリニクラウンをお手伝いしたい!」というこどもたちが、“キッズクラウン”として大活躍中!

──20年の節目を迎えられますが、今後の展望を教えてください。

林:

「その子がその子らしく過ごせる“こども時間”を届ける」ことが私たちの使命であり、最も大切にしていることなので、これからも全力で、こどもたちに“こども時間”を届けたいです。そしてまた、この素晴らしい活動を次の代に受け継いでいけるようにやっていきたいと思っています。

同時に、この20年で横のつながりもたくさんできたので、他の団体さんや異業種の方たちとも連携をとりながら、やさしい世界を作っていきたい。そのためにも、まだまだ走り続けられたらいいなと思っています。

多職種でのつながりを深めるために、日本クリニクラウン協会が主催する勉強会「HealthcareClowningと療養環境を考える多職種勉強会」。「今年で7回目を迎えました!」

川島:

演目と演目の間をつなぐのが、クラウンの役割なんです。

こどもたちに“こども時間”を届ける以外に、「つなげる」こともとっても得意で、いろんな職種の方、団体の方を巻き込んでつないでいくのが、クリニクラウンなのかなと思います。

──メッセージをお願いします。

川島:

出会ったお子さんやご家族、そして病院関係者の皆さま、応援してくださる皆さまたちのおかげで、20年を迎えることができました!ありがとうございます。

まだまだ先を目指して頑張っていくので、これからもぜひ、応援していただけたら嬉しいです。

毎年8月7日は「はなの日」。「この日に、みんなで笑顔を贈り合うチャリティイベント『RED NOSE DAY with CliniClowns』をしています」。写真は大阪・阪急うめだ本店9階の祝祭広場にて

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

林:

全国の病院に、まだまだクリニクラウンの訪問を待っているこどもたちがいます。

さまざまな制限の中で入院生活を送るこどもたちに、“こども時間”を届けたい。今回のチャリティーは、新たな病院のこどもたちに“こども時間”を届けるため、交通費など、クリニクラウンの訪問にかかる費用に活用させていただきます。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

「日本クリニクラウン協会は、今年で20周年を迎えます。新しいクリニクラウンも続々と誕生しています。ぜひ、私たちの活動を応援してください!」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

もし自分が入院中で、自分の意思でお出かけしたりお散歩したりすることが難しく、ずっと景色の変わらない病室で毎日を過ごしていたら…、明るい音楽が聞こえてきて、楽しいクリニクラウンたちがやってきてくれたら、どれだけ嬉しいだろうって思います。治療中であっても、こどもはこどもとして、日々いろんなことを感じたり、吸収したりしながら成長しています。クリニクラウンとの関わりが、一人ひとりの心の奥深く、喜びや楽しさに触れて、治療や入院生活の中で、希望や勇気につながっているんだなと、お二人のお話をお伺いして改めて感じました!

【2025/10/20-26の1週間限定販売】

箱から飛び出すクリニクラウンを描き、クリニクラウンがやってくることで、病室にワクワクドキドキの「こども時間」が届く瞬間を表現しました。マラカスや皿回し、ラッパ、「20th」と書かれたフラッグなど、一緒に楽しいアイテムも描いています。

“Time to be a kid for all children(すべてのこどもに、こども時間を)”という言葉を添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!