2023年度の不登校小中学生の数は34万6,482人。年々増加の一途を辿っています。

2024年に自死した小中高生の数は529人。こちらは統計のある1980年以降、過去最多の数字です。

子どもたちを取り巻く環境は今、どうなっているのか。

従来の教育や社会のあり方、大人たちの関わり方にどこか、子どもたちの思いや可能性を奪ってしまうようなところがあるのではないでしょうか。

「今の日本は、何をしていいのかわからない子どもと大人があふれています。心からわくわくして動き出したくなる原動力を見つけ、それを互いに応援する関係性が増えていけば、必ず、元気な社会につながっていくと信じています」

そう話すのは、今週JAMMINがコラボするNPO法人キーパーソン21代表の朝山(あさやま)あつこさん(64)。

一人ひとりの人生を切り拓く「わくわくエンジン®」について、お話を聞きました。

お話をお伺いした朝山さん

NPO法人キーパーソン21

子どもたち一人ひとりが個性や多様性を認め合い、自信をもって自分らしく生きる力を育むために、地域の大人が全力で子どもたちの成長を支える活動をしています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/10/06

※「わくわくエンジン®」はキーパーソンの登録商標です。

キーパーソン21が提供しているプログラムのひとつ「すきなものビンゴ」。「子どもも大人も一緒になって、自分のすきなものや大切なものについて自然に、楽しく、語り合います。普段あまり話さないお子さんがのびのびと楽しそうに語る姿に先生がたから驚きの声がきかれることが多々あります」

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

朝山:

社会を構成する一人ひとりがいきいきと自分を活かし、「これが生まれてきた意味だったんだ」という方向に進めるように、ダイヤモンドの原石のような、自ら動き出さずにはいられない原動力「わくわくエンジン®」を引き出し、お互いを応援し合う社会をつくりたいとさまざまなプログラムを提供している団体です。これまでに、70,216人の子どもたち(2025年9月現在)に、プログラムを届けてきました。

私は、3人の子どもを育てる主婦でした。

子育ての中で、ゴールが定められていて、勉強しなきゃ、受験に受からなきゃ、いい学校に入って良い就職をして、お金をいっぱい稼がなきゃ…、”マスト”であふれ、できるかできないかで評価されてしまうような教育のあり方、社会に疑問を感じ、25年前に立ち上げた団体です。

「プログラムを子どもたちに届ける前に、大人たちは必ずトレーニングを受けます。そこで自分のわくわくエンジンを発見し、そして子どもたちとの関わり方を『体感』してもらうのです。多忙な大人こそ、楽しく対話しながら自分に向き合い、互いを理解し合う豊かな時間になります。チームビルディングに役立ちますね!ともよく言われます」

朝山:

子どもがもっと自分らしく、個性を活かすために、そのためには、一人ひとりが動き出さずにはいられないような「わくわくエンジン」を丁寧に引き出す周りの大人たちを育成しよう、そして互いが互いを認め合い、応援し合う社会を作ろうと活動を始めました。

子どもたちのわくわくエンジンを引き出すナビゲーターの養成や、大人たちにサポーターになってもらう仕掛けづくりなど、いろんなプロジェクトを展開しています。

「主役はこども、きっかけは大人」というのが、私たちの活動のキーワード。

一人ひとりが自分のわくわくエンジンを見つけ、それを実践する中で応援する・される喜びを知り、互いを生かし合う健やかな関係性のある社会を、日本全国に広げたいと思っています。

──関係性、ですか。

朝山:

たとえば、お母さんや先生が元気じゃなければ子どもは元気になれません。大人にしてもそうです。上司が苦しんでいて部下が楽しいわけがないし、夫婦も、お互いが喜び合って認め合っているということがすごく大切な、そんな関係性があるからこそ、応援されることによって社会に一歩踏み出せます。

しかし一方で、戦後からずっと変わらない教育を受け、何をしていいのかわからない大人と子どもが社会にはあふれています。心がわくわくして動き出したくなる原動力はスタートラインで、そこから出てくる「やってみたい」を、周りの人たちが応援することで、それが本人の自信になり、次なるわくわくにつながり、やがて志となって、社会貢献につながる。

そうなることで、日本中が、もっともっと元気になっていくと思っています。

大人が誘導するのでなく、子どもたちが自分たちの頭で考え、行動していく挑戦のプロセスを「共に」楽しみ、応援していく

「『今日はゲームをしにきましたー!』と登場、いつもの教室が『非日常空間』へ変容しスタートする約2時間のワークショップ。グループで楽しく対話しながら自分自身について向き合い、わくわくエンジンを自分なりの言葉で表現します」

──「わくわくエンジン」について教えてください。

朝山:

「わくわくして、動き出さずにいられない原動力」です。それがわかると、進みたい方向が見えて、主体的に判断して行動する勇気を持てます。

わくわくすると、人は能動的になりますよね。「あれもダメ、これもダメ、無理」というのは、わくわくしていない証拠です。「やらされてやる」のではなく、「やりたいからやる」。

枠をこえてわくわくすることを、とても大事にしています。

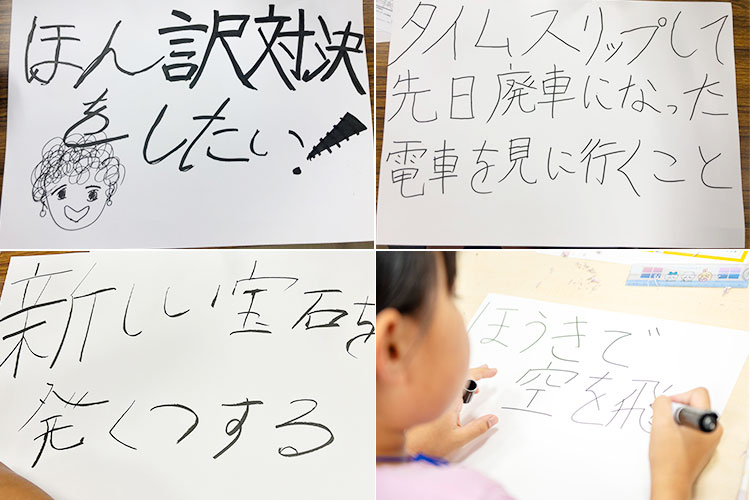

一度わくわくエンジンが見つかると、子どもたちから堂々と「やってみたい」が出てきます。「宇宙人に会いたい」「廃車になった電車を復活させたい」「犬と話したい」「サンタクロースが本当にいるのか調べたい」…、中には、変わった「やってみたい」もたくさんあります。

子どもたちのいろんな「やってみたい!」

朝山:

それに対して、私たち大人がどう反応するのか。「それをやって何になる?」「そんなことより、宿題をしなさい」「テスト勉強をしなさい」…、「それがあなたのため」という呪いの言葉で、やってみたいことを抑え込んでしまう。そうすると子どもたちは、自分が本当にやりたいことを、徐々に見失っていくのです。

子どもたちの純粋で、突拍子のない「やってみたい」を否定せず、「おもしろいね!」って応援する大人たちを増やしたい。

人は応援されることで、「やってみたいことをやっていいんだ」と自己を肯定できるし、応援されてうれしかったという経験は、その人がまた、次に誰かを応援することにもつながります。

「そんなことより勉強しなさい」と言われて、自分のやってみたいを応援されたことがない人は、応援される喜びを知りません。でも私たちは、受験のために生きているのでも、良い就職のために生きているわけでもありません。

自分が心から「やってみたい」と思うことをやってみることで、人生を生きていく。一人ひとりの「やってみたい」が、やがて社会の困りごとを解決し、他の誰かのためになるような活動に昇華されていくと信じています。

プログラムの最後は、ハイタッチしたり花道をつくったりして楽しくお別れ。「最初から最後まで、『わくわく』『楽しさ』を大切にしています」

──わくわくエンジンは、どうやって見つけるのですか。

朝山:

好きなものに対して、「なんで好き?」を、さりげなく聞き出し言葉にすることで見つけていきます。

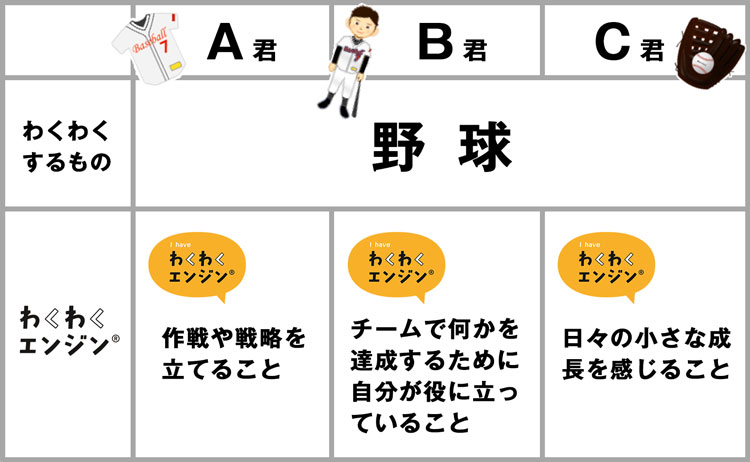

たとえば、「野球」が好きなAくん、Bくん、Cくんがいたとします。

同じように野球が好きでも、「なぜ好きか」はそれぞれ違って、これは聞かないことにはわからないんですよね。Aくんは「作戦や戦略を立てること」、Bくんは「チームで何かを達成するために、自分が役に立っていること」、Cくんは「日々の小さな成長を感じること」が楽しいと言います。

同じ「野球」が好きでも、その理由はそれぞれに異なり、それがわくわくエンジンの発見につながる

朝山:

「作戦や戦略を立てる」ことが好きなAくんには、練習や試合の中でも、その役割を積極的に担ってもらうといいし、野球に限らず、学校や地域、家族の行事でもどんどん作戦をたててもらって、それによって世界が広がっていくんです。

──なるほど!

朝山:

わくわくエンジンは「動詞」的なのがミソです。

「野球」のように「名詞」的なすきなものは皆、たくさん持っています。そこから一歩、なぜ好きか、どうしてわくわくするかを深掘りして「成長を感じる」というような「動詞」に落とし込むことで、次のアクションにつなげることができるんです。

先ほどのAくんの事例でいうと、地域のお祭りに人が集まるように作戦を立てて、それで実際に人が集まれば、それは本人の自信にもつながるし、そのことは、将来的な進路選択にも必ず入ってきます。

大切なのは、本人が「自分を語れる」こと。「自分はこうすることが好きで、それによって周りの人たちの役にも立てる」と、自信を持って言えることが大切なんです。

──確かに。

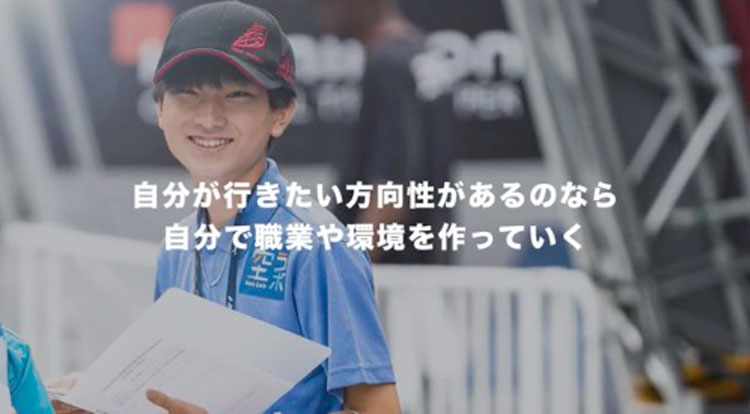

鬱屈とした中学生時代を過ごしていた善くんは、たくさんの大人と出会い、わくわくエンジンを発見。『‘自由’に空を飛びたい』と、活躍中のアクロバティックパイロットのもとへ勇気を出して向かいます」。記事の最後で善くんの動画をご覧いただけます

朝山:

わくわくエンジンを本人だけでなく親や学校の先生、周りの大人も知ることで、本人のサポートができます。

将来の夢を語る時、一つの職業にその子を縛る必要は全くなく、人が「これが自分のわくわくエンジンです」と言えるものがあれば、結果的にどんな職業を選択しても、自分の志へと変化していくのです。

ある定時制高校の話ですが、非常に熱心な先生がおられて、ずっとわくわくエンジンのプログラムを実施してくださっていました。その先生が担当する中に「肉屋さんに就職したい」という生徒がいました。

お肉屋さんの面接に落ちてしまい、普通であれば、そこで「残念だったな、また頑張ろうな」という話になりがちなのですが、その先生は違いました。「どうして肉屋に就職したかったの?」と尋ねると、その子は「清潔なショーウインドウに、きれいにスライスされた肉が並んでいるのがあまりに美しくて、それに惚れて、働きたいと思った」と答えたそうです。

東京都の江東区教育委員会と連携し、有明地区の小学校2校の6年生を対象に、保護者と地域の大人たちがサポーターとなってプログラムを届け続けて9年。「年に1度、自分のわくわくエンジンに立ち戻り、そして子どもたちと向き合える大事な時間として、リピーターの方々が多数!」

朝山:

「それって、何かをきれいにしたり、整理整頓したり、そういうことが好きっていうこと?」と深掘りしていくと、本人も「そうだ!」と納得して、「お肉屋さんじゃなくても、整理整頓に関わる仕事はあるよ」と提案し、結果として、清掃会社に入ったそうです。

仕事中、本人は観葉植物の葉っぱの裏まで丁寧に、きれいに拭くそうなんですね。清掃会社さんからは「本当に良い人を送ってくれてありがとう」と感謝されているとのこと。本人は毎日が楽しくて、わくわくしながら働いて、それでお給料をもらい、幸せに暮らしている。

その先生がおられて、本人のわくわくエンジンを発見できたか否かで、その生徒さんの人生は大きく変わっていたはずで、活動を通じて、そういう大人を増やしたいと思っています。

自分の中にしか存在しないわくわくエンジン。それさえわかっていれば、仕事を辞めたいと感じた時も「なぜこの仕事をやっているのか」と自分の想いの原点に立ち返ることができます。

自分の好きを表現し、一歩踏み出したことで「人生が変わった」と語るカズヤ君。今は通信制高校で学んでいる。カズヤくんのストーリーはこちらから

「プログラムを届ける時、わたしたちは自分の心をオープンに、そして目の前の子どもたちに最初から最後まで関心を持ち続け、全力で向き合います」

朝山:

子どもの可能性は無限大です。子どもたちが本来持っているエネルギーを活かす、命を育む活動で、行政や企業さんも含めて皆で一緒にやることで、日本中を元気にしたい。

活動をしていると「自分が子どもの時にわくわくエンジンに出会いたかった」という方もおられます。せめて、今の子どもたちが悲しい思いをしなくて済むようにと参加してくださる方も少なくありません。

──背景にあるのは、教育のあり方ですね。

朝山:

日本は化石のような教育を、今でも続けています。

戦後の焼け野原から、高度経済成長期を経て、世界のトップにのし上がった日本ですが、その当時の理屈や教育は、もう通用しません。

2023年度の不登校の小中学生の数は34万人。小中高生の死因のトップは自死で、2024年は529人が自ら命を絶ちました。統計が始まって以降、最多です。

これらの数字が、現在の学校教育のあり方に何かしらを突きつけていると感じるのは、私だけではないと思います。

「カシオ計算機株式会社様とともに、本社近くの渋谷区の公立小中学校にキャリア教育プログラムを届け続けて10年目になりました」

朝山:

先生たちも一生懸命子どもたちに向き合っておられますし、学校だけが悪いわけではありません。ただ、苦しんでいる子どもたちを救えない日本、ここまでどん底になっても変わらない日本に対し、私はかなりの危機感を抱いています。

子どもの「やりたい」を否定して枠に当てはめ続けた結果、「意欲や希望の貧困」と闘う国になっている。戦後の時代は、もう終わったのです。今、違う方法で、私たちは日本を、世界を元気にしていかなければなりません。

一人ひとりの想像力や発想力を育てる教育をやっていかなければならない。そのためには、子どもたちの「やってみたい」にちゃんと向き合って応援する以外に方法はないと思っています。

応援してくれる大人が一人でもいたら、子どもは命を絶たなくて済みます。

応援してくれる大人がいる場所は、その子の故郷になります。この活動は、地域創生にもつながると思っています。

2022年、愛媛県宇和島市にて「子どもたちと大人がワクワクを語り合うまちにしたい!未来のわくわく架橋事業」を、宇和島市と青年会議所と協働を開始。現在では【一般社団法人みらいのわくわく研究所】が設立された

主婦として3人の子育てをしていた朝山さん。就職が決まっていたものの、大学卒業後にそのまま結婚し、3人の子どもを育てる専業主婦に

──朝山さんが、この活動を始められたきっかけを教えてください。

朝山:

三人の子どもを育てる中で、三人とも同じように育てているのに、それぞれに全く特質や個性が異なり、それは大人がどうこうできるものではないということを感じていました。

長男が中学2年生の時、学校崩壊が起きました。

校舎のトイレが破壊され、蛍光灯が割られ、生徒たちが廊下を自転車で走り、給食の牛乳を「牛乳爆弾」と言って投げつけるようなことが横行し、それは大変な状況になりました。

学校で暴れる子もいれば、無気力になる子もいる。表に出る行動は違いますが、どちらも「エネルギーの行き場がない」という、本質的に同じ課題を抱えているのではないかと気づいた瞬間がありました。

学校崩壊が1年ほどで落ち着き、よかったと思っていた矢先、中3になった長男が「お母さん、高校へは行かないから」と言ったのです。1999年のことでした。

──えーっ!

朝山:

そう、まさに「えーっ!」。

それまで、親の言うとおりにいい子で育ち、当たり前に結婚して出産し、幸せに暮らしてきた私。高校に行かないという発想すら抱いたことがなくて、長男の言葉がずっしりきました。

心のどこかで、息子たちも当たり前のように大学へ進み、その後就職して、結婚してあたたかな家庭を築くと思っていたんです。なので「高校へ行かないという選択肢があるんだ!」って。「息子たちを、私の『当たり前』という価値観で縛りつけていたんだ」と気づいたんです。

また、「自分の人生の選択は、自分で決めていいんだ」って、30歳後半になって初めて、私自身が気づいた出来事でもありました。

中学時代の長男・雄太さんと

──そうだったんですね。

朝山:

母親として、息子に残せるものはなんだろう。

財産?有名学校に通わせること?大企業に就職するようサポートすること?いろいろ考えてみたのですが、どれも違うって思って。当時、まだわくわくエンジンという言葉は生まれていませんでしたが、息子たち一人ひとりの「原動力」を探し出すことが、親として唯一、私にできることだと思いました。

そんなことを思っていたタイミングで、教師が生徒に刺される事件があり、「これは、うちの子だけではなく、日本中の問題だ」と気づいたんです。

息子たちをわくわくさせることはできるかもしれない。だけど彼らが社会に出た時に、周りの人たちも自分のわくわくや、自分で自分の人生を決めていいということを知らないと、「わくわくしてんじゃねえよ」とか「わくわくしていて気持ち悪い」という社会になるのではないか。社会をもっと良くするためには、一人ひとりが自分のわくわくを知る必要があると思ったんです。

団体設立当初の一枚。「プログラムをたくさん開発し、いろんな場所でトライアルしていきました。この写真は大学生が中心となり届けたおもちゃショーにて」

──そこから団体を立ち上げられたのがすごいです。

原動力はなんだったのですか。

朝山:

枕元で、神様に「あつこ、お前がやりなさい」と言われた気がしました(笑)。私には、そういう任務があると感じたんです。

もう一つ、私が生きたい人生を生きていないのに、息子たちに何も口出しできないと思ったのもあります。両親に伸びやかに育ててもらいましたが、人生を自分で切り拓いてきたわけではなく、枠の中で、特に深く考えずに生きてきました。

息子に「お母さんは?」と言われたら、言い返せない。自分の人生を貫く姿を、息子たちに見せたいと思ったのもあります。

朝山さんの長男・雄太さんのストーリーはこちらから

「『主役は子ども、きっかけは大人』。キーパーソン21に集う、わくわくを大切に生きる大人たち。自分たちが楽しんでこそ、子どもたちに楽しいプログラムを届けられます」

朝山:

「魂が震えるような夢中」からしか、イノベーションは生まれません。

一人ひとりの「魂が震えるような夢中」を広げていきたいという思いがあって、それは日本再生の、すごく重要な役割を果たすと信じています。

──今年、団体を立ち上げて25周年を迎えられるとのことですが、この25年、社会としての変化は感じておられますか。

朝山:

親御さんや先生方の意識、社会の仕組み自体も、変わろうとしている動きはあります。でもまだまだ少数派だとも感じていて、成功事例をもっともっと出して、機運を高めていく必要があると思っています。

未来の自分に希望を持てずにいる高校生の進路選択までサポートする大人たち。「一人ひとりに寄り添い、自分の人生の舵をとって生きていけるよう応援することの大切さに気づかされました」

──メッセージをお願いします。

朝山:

人生は一度きり。だったら、わくわく生きた方が良いと思いませんか。

主体的に動くことが、自分の人生を作ります。わくわくエンジンに沿って生きれば、それが揺らぐことはありません。オンラインでわくわくエンジンが発見できるプログラムもあるので、共感していただいたら、ぜひアクションを起こしていただけたら嬉しいです。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

朝山:

子どもたちがわくわくエンジンを発揮し、一歩踏み出す経験をする場を無償で提供する「殻をやぶれ!わくわくたまごプロジェクト」を開催するための資金として活用させていただく予定です。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

1年に1度の定期総会にて。「皆、わくわく笑顔があふれます。全国にいるわくわくエンジンを稼働させている仲間たち、それが私たちのエネルギーの源です」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

「魂が震える夢中」、「動き出さずにはいられない原動力」、とっても素敵な言葉だと思いました!

皆さんのわくわくエンジンは何でしょう?!わくわくエンジンを発動して、日々生きているでしょうか?!キーパーソン21さんの取り組みは、子どもを対象としているようで、大人である私たち一人ひとりに、問いを投げかけてくださっているなと感じました。

今日も、「魂が震える夢中」を生きていきましょう!

▼わくわくエンジン発見のプログラムを通して、未来に向けて動きはじめた善くんの動画

【2025/10/6-12の1週間限定販売】

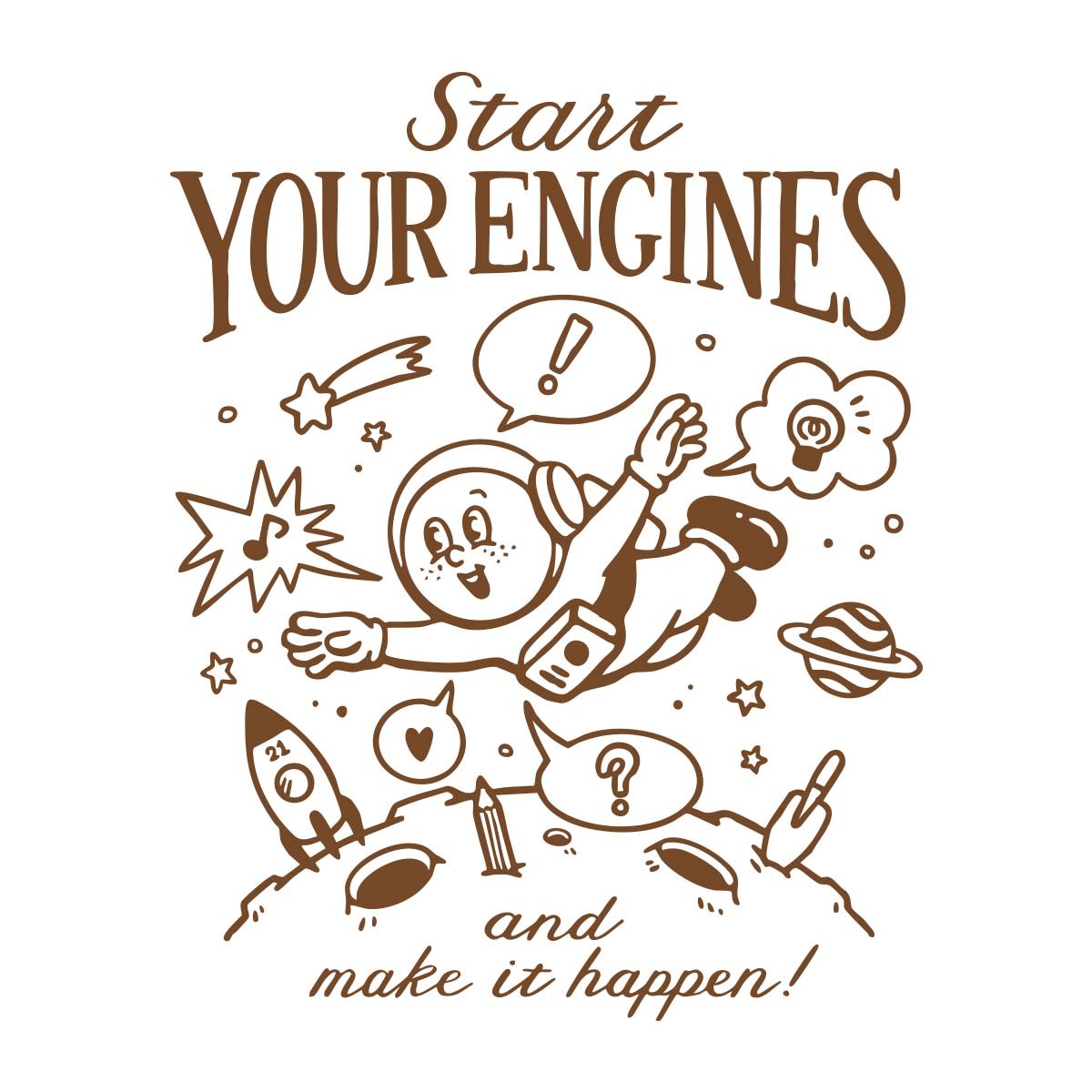

わくわくエンジンを積んだロケットに乗って、宇宙の惑星へ!

いろんなかたちのフキダシは、「やってみたい」を起点に、いろんな経験から刺激を受け、感性を磨き、さらなるわくわくが広がる様子を表現しています。

この惑星での経験を糧に、またロケットに乗って、無限の可能性広がる宇宙へ…!!

“Start your engines and make it happen(君のわくわくエンジンを始動させて、わくわくをかなえよう)“というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!