日本のボーイスカウト運動を推進する公益財団法人ボーイスカウト日本連盟が今週のチャリティー先。

「この運動に関わった青少年は幸福な人生を歩む」という想いのもと、活動の舞台は自然や野外だけにとどまらず、これまでも大切にしてきた地域社会との関わりを一層深め、より良い社会を実現したいと活動しています。

「人は誰しも社会的な存在で、他者や地域とつながり、関わる中で真の幸福を見出していくと思っています。多様で複雑な背景を持つ青少年が増えている中で、ボーイスカウトの活動は、自分を知り、相手を知り、互いの違いを乗り越えて理解する場になります。そしてその経験は、後々の幸せな人生にもつながっていきます」

そう話すのは、ボーイスカウト日本連盟副総コミッショナーの木村寿宏(きむら・としひろ)さん(55)。活動について、お話をお伺いしました。

お話をお伺いした木村さん

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

日本におけるボーイスカウト運動を普及し、その運動を通じて青少年の優れた人格を形成し、かつ国際友愛精神の増進を図り、青少年の健全育成に寄与することを目的に活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/09/22

「加盟員一人ひとりが地域社会に貢献することを目的に、毎年9月の敬老の日(第三月曜日)を『スカウトの日』として、全国の各地域においてスカウトや指導者が地域社会への奉仕活動をはじめとするさまざまな活動を一斉に展開しています」

──今日はよろしくお願いいたします。最初に、ボーイスカウトのご活動について教えてください。

木村:

私たちは、子どもたち一人ひとりが持つ可能性を伸ばし、社会で生きる力を育む青少年育成団体です。皆さんがイメージされるキャンプや募金活動は、私たちの活動の一部ですが、それ自体が目的ではありません。それらの経験を通じて、子どもたちの「幸福な人生を歩む」力を育むことこそが、私たちの本当の目的なのです。

──もう少し詳しく教えてください。

木村:

私は個人的に、「ボーイスカウトの活動に関わった青年たちは、幸福な人生を歩むことができる」という信念を持っています。

人は誰しも社会的な存在で、他者や地域とつながり、関わる中で真の幸福を見出していくと思っています。孤立した個人の中では「幸福な人生」は完結しません。

世界スカウト機構(WOSM)が主催する公式国際行事として開催された、世界最大級のデジタルスカウトイベント「JOTA-JOTI」。「アマチュア無線やインターネットを通じて国内外のスカウト仲間と交信し、お互いを理解し、知識と友情を深めます。日本でも、多くのスカウトが参加しています」

木村:

現代の子どもたちが置かれている状況を考えると、子どもの貧困や不登校は社会問題となっており、自死も増加傾向にあります。

多様で複雑な背景を持つ青少年が増えている中で、ボーイスカウトの活動は、自分を知り、相手を知り、互いの違いを乗り越えて理解する場になります。そしてその経験は、後々の「幸せな人生」にもつながっていくのです。

そしてまた、この活動を通じて幸福な人が一人でも増えることが、社会課題となっているあらゆる格差や環境の問題を解決する糸口にもつながっていく。

個人の幸福を起点に、それがより良い社会の実現につながっていくのが、ボーイスカウトの活動だと思っています。

「ユニクロとUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が協力して、世界中の難民の方々に服を届ける活動を実施しています。この活動にボーイスカウトも協力し、衣料回収プロジェクトを実施しています。難民キャンプの子どもたちに届けるため、回収した衣類をきれいに梱包します」

「毎年9月の『スカウトの日』には、環境美化活動として、清掃活動・ごみ拾いのほか自分たちの住む地域に対してできることを自分たちで考えて取り組みます。雨風にさらされている道路標識や郵便ポストをきれいにすると、地域住民の方に『ありがとう』と声をかけていただくこともあり、スカウト・子どもたちは真剣に取り組みます」

──具体的にどのような活動を通じて、幸福な人生のための土台を育んでいくのでしょうか。

木村:

ボーイスカウトの活動は「小集団の自治」を大切にしています。

一つの組や班の一人ひとりが、それぞれの興味関心に基づいて行動し、仲間と力を合わせて課題を解決する。

大人があれこれと指示したり介入したりするのではなく、発達段階に応じて「子どもたちだけで決める」というのが、大きなポイントです。

たとえば私が属している団の話ですが、夏の一大プログラムのキャンプは、キャンプ場に現地集合としているんです。

今時の子たちなので、ある班は、路線検索のアプリでさっと電車の時刻を調べ、それに合わせて出てきます。また別の班は、集合時刻よりも2時間ほど余裕を見て出てきます。

青少年の自己成長を促すため、ボーイスカウト日本連盟が4年に一度開催する日本最大級の教育キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」にて、野外炊事の一コマ。「全国および海外から中学・高校生年代の青少年が集い、約一週間のキャンプ生活をともにしながら、さまざまなアクティビティを通じ、交流と個々の成長を深めます」

木村:

実際のところ、子どもたちは大きなキャンプ用品を背負っているので、路線検索で検索した通りには、なかなかことは進みません。

班でそれぞれ計画を立てている時に、「多分、間に合わないだろうな」と思っても、あえて何も言いません。

「Learning by doing(ラーニング・バイ・ドゥーイング)」、「行うことによって学ぶ」、個人的には「失敗から学ぶ」というふうに捉えているのですが、大人から指示されたことをその通りにやるのではなく、自分たちで模索して、失敗する経験にこそ意味があり、それがあることで「次回は前もって出るようにしよう」、「時間には余裕を見たスケジュールを組もう」と、経験が「自分ごと」になっていくと思っています。

──確かに。

木村:

昨今、保護者の方たちの声を伺うと「いろんな経験をさせたい」というふうにおっしゃるのですが、皆さん「成功体験」を特に重視されているように感じます。

でも、「ボーイスカウトの世界ぐらい、失敗したっていいじゃない」って思っているんです。

周りと意見を出し合って、試行錯誤して、失敗しながら大人になっていく。

「小集団の自治」だからこそ、子どもたちがそこで存分に自分を発揮できて、失敗を含め、そこで得た経験が、その人を育てていくと思っています。

デジタルスカウトイベント「JOTA-JOTI」。「交流する相手の国の文化や言語などを互いに知ることで身近に漢字、今後の自分たちの活動での訪問先となったり、世界のキャンプ大会で再会することもしばしば」

全国一斉での社会貢献活動「スカウトの日」の一コマ。「毎年、恒例の活動を実施する地域が多く、集中実施日が敬老の日であることから、毎年、近隣の施設を訪問し、利用者の方との交流を図っています」

──活動を通じて自分を知り、周囲と良い関係性を築いていくことが、本人や周囲、さらに社会の幸福につながっていくんですね。

今の社会をより良くするために、ボーイスカウトとして感じておられる役割があれば教えてください。

木村:

私たちが最も得意とする「野外教育」をベースに「防災教育」、「環境教育」、「人権・平和教育」の3つは、今後、より力を入れていきたいと考えています。

これまでも取り組んできたテーマではあるのですが、これまではボーイスカウトの内部にとどまっていたんです。しかし今後は、ボーイスカウトの中だけではなく、地域社会と関わり、社会課題の解決に貢献することが、進むべき道になるのではないかと思っています。

ボーイスカウト日本連盟として、2025年には「人と地球によりよい未来を」という新しいキャッチフレーズを導入し、周囲の人たちや社会、地球に役立つ力と心を育てていこうという決意を新たにしました。

ボーイスカウト運動の原点である「スカウトたちの声に耳を傾け、その意見をスカウト運動に反映させていくこと」を実践し、「青少年の意思決定への参画」をより推進していくことを願い、2年に一度、高校生年代を対象にボーイスカウト日本連盟が開催している「全国スカウトフォーラム」。「各県での取り組みの共有、全国の代表が協議する中で、私たちがやるべきことについて採択を進めます」

──それぞれ、詳しく教えてください。

木村:

近年、各地で甚大な被害を及ぼす自然災害が後を絶たない状況を踏まえ、災害の被害を減少させるために、ローバースカウト(18〜25歳)では、災害に対応できるスキルや心構えを学ぶ訓練を行っています。

ここでは災害時の避難所の開設・運営、車中避難者の対応や、配慮が必要な方への対応など、さまざまなことを学びます。

まだ、私のアイデアではあるのですが、たとえば架空の災害を想定して実際に指定避難所になっている場所で避難生活をおくることによって、いざという時に備えた改善事項がたくさん出てくるのではないか、それを地域や行政へ提言していくことも必要になってくると思っています。

大学生年代スカウトを対象に実施している防災に関するワークショップの一コマ。「ボーイスカウトのモットー『そなえよつねに』で示す通り、私たちは日ごろからの準備を欠かすことはできません。災害発生時は、日頃のスカウト教育の成果を示す機会であり、私たちスカウトは、自らの命と生活を守るだけでなく、『人のお役に立つ』ことを実証し、確認する場になると期待されています」

──「そなえよつねに」とはボーイスカウトさんのモットーですが、有事に備え、地域のボーイスカウトさんたちのスキルや知識があるとしたら、とても心強いですね。

「環境教育」はいかがですか。

木村:

自然をフィールドに活動し、その恩恵を受けてきたのがボーイスカウトです。環境問題については真っ先に行動を起こし、解決していかなければなりません。

たとえばキャンプの際に、フードロスを減らす献立を考える、脱炭素の視点から野外炊事の燃料をどうするかを話し合うなど、「地球環境」の視点も伝えていくことが必要だと思っています。

日本スカウトジャンボリーの事前準備の一コマ。「キャンプ生活で必要なもの、水も食料も準備に必要な資材も自分たちで調達、運搬して利用します。数も十分な量があるわけではありませんので、皆で貸し借りしたり、互いに助け合いながらキャンプ生活を充実させたものにしていきます」

──「人権・平和教育」についてはいかがですか。

木村:

「平和」を戦争の対義語としてのみ捉えるのではなく、差別のない社会、誰もが自分らしく生きられる社会と定義するべきだと考えています。例えば、日常生活で不自由を強いられたり、困っていたりする方がおられます。

地元の町を、車椅子を使われている方やベビーカーを押している親御さんの目線をもってハイキングすることで、「こんなところに段差があって危ないな」、「駅にエレベーターがないと大変だな」などと、いろんなことに気づきます。その気づきは、その後の行動にもつながってきます。

──確かに。

木村:

独居されている高齢者のお宅に訪問して話し相手になったり、困りごとがあればお手伝いをしたりといったことも、今後できたらいいなと思っています。

いずれにしても、自然・野外は当然のこととして、地域を舞台に、社会に役に立つ活動ができたらと思っています。そのためには、「ボーイスカウトの強み」をもっともっとたくさんの方に知っていただく必要があると思っています。

茨城県高萩市にあるボーイスカウトの野外活動フィールドにおける、小学生向け宿泊体験学習の一コマ。「日ごろから実施している炊事やフィールド活動の他、野外での宿泊体験を地元の小学校の子どもたちを対象に実施しています。スカウト同様、慣れない子も多い中で、少し経験ある子が助けたり、作業を互いに協力したりと、地域社会に対してボーイスカウトができることを提供しています」

1974(昭和49)年、北海道千歳原で開催された第6回ジャンボリーの様子。「日本ジャンボリー(当時の名称)で、全国異なる地域から来た仲間を探すゲームでの一コマです。異なる場所で活動していても、皆同じ仲間であることをゲームを通して再認識しています。当連盟は2022年に100周年を迎え、変わらぬもの・時代に合わせて変えていくものを見極めながら、次の新たな100年に向けて活動しています」

──前回コラボの時も感じたのですが、長い歴史と伝統がありながら、そこに甘んじることなく、進化や変化を恐れず、常に前に進んでおられます。

この姿勢には、ボーイスカウトさんのどのような理念・背景があるのでしょうか。

木村:

最初に「ボーイスカウトは野外活動や奉仕が目的の団体ではありません」とお伝えしましたが、ボーイスカウト自体が、いつの間にか野外でキャンプやハイキングをすることが目的になってしまい、本来目指すべき「スカウトたちに幸福な人生を歩んでもらう」という視点がすこし弱くなってしまったところがあったのではないかと思っています。

「『スカウトの日』の清掃美化活動の最後に、拾ってくれたごみの数をカウントして、Webフォームで報告してもらっています。これまで30年以上の取り組みで空き缶やペットボトルは800万本を回収してきました。『ごみを拾う人は、捨てない人になるんだよ』と指導者から子どもたちに話してもらっています」

木村:

自分たちの活動を見つめ直した結果、「地域社会と共に歩む」、「社会課題の解決」、この二つが、今後のボーイスカウトが進むべき道になるのではないかというのが、今の私の答えです。今後、今以上に人口が減り、地域のコミュニティの崩壊が予想される中で、ボーイスカウトの活動が、地域社会の幸福にも寄与できるのではないかという思いもあります。

最初に話したように、私には「スカウト運動に関わる青少年は幸せになる」、「幸せな人が増えると、社会はより良くなる」という信念があります。

ずっと受け継がれてきた、こんなにも素晴らしい活動の灯火を、絶やしてはならないと思っています。

日本スカウトジャンボリーの活動中の一コマ。「世界のスカウトも参加をするため、国内の新たな出会いだけでなく、世界を感じることができることも魅力の一つです。同じ時間・同じ場所にいる仲間との活動のひと時を大切にしてほしいと思っています」

4年を周期に、障がいのあるスカウト(特別な配慮を必要とするスカウト)が集う「日本アグーナリー」の一コマ。「海外を含めた多くのスカウトたちとのキャンプ生活を通じ、スカウト仲間としての心の触れ合いと共通体験から、明るい希望を持って積極的に社会生活に参加してほしいと開催しています」

──改めて、ボーイスカウトの良さを聞かせてください。

木村:

いくつかあると思いますが、ひとつは「子どもにも、おとなにも居場所がある」ということでしょうか。

私も隊長をしていた時に経験があるのですが、不登校で学校には行っていない子が、ボーイスカウトには来てくれていました。一方で、ボーイスカウトには元気なお年寄りが多いんです。皆、活躍できる居場所があるから元気でいられる。家庭でも学校でもない、「第3の居場所」であることが良さだと思っています。

もうひとつ、子どもの目線でいえば、歳の近いお兄ちゃんお姉ちゃんが一緒に遊んでくれて、面倒を見てくれます。「異年齢で、共に育っていく」ことは、大きな良さだと思っています。

学校は一緒にいる期間が限られますが、ボーイスカウトはやめないかぎり、ずっと一緒です。年が違っても共に成長できること、互いの成長を目の当たりにできることは、すごく良いなと思います。

デジタルスカウトイベント「JOTA-JOTI」の一コマ。「この数年で、パソコンだけでなくスマートフォンなどでも参加できるようになり、世界のボーイスカウト仲間がより近くに感じる機会となっています。小学1、2年生のビーバースカウトも、自分で話すことができる外国語を駆使して、コミュニケーションをとっています」

──木村さんは、子どもの頃からずっとボーイスカウトに入っておられたんですか。

木村:

叔父(母の弟)がボーイスカウトをやっていて、母は「子どもが生まれたら、絶対ボーイスカウトに入れよう」と思っていたとのことで、小学校3年生の時に入りました。

だから、私が入りたいと言って入ったわけではないんです。

カブスカウト(小3〜小5)からボーイスカウト(小6〜中3)に上がる時に、あんまり好きじゃなかったんで「もうやめる」と言っていたんですが、デンチーフというカブスカウトを指導するボーイスカウトのお兄さん役だった内田さんがかっこよくて、「内田さんの班に入れてくれるんだったら続ける」と言って、同じ班にしてもらって続けました。

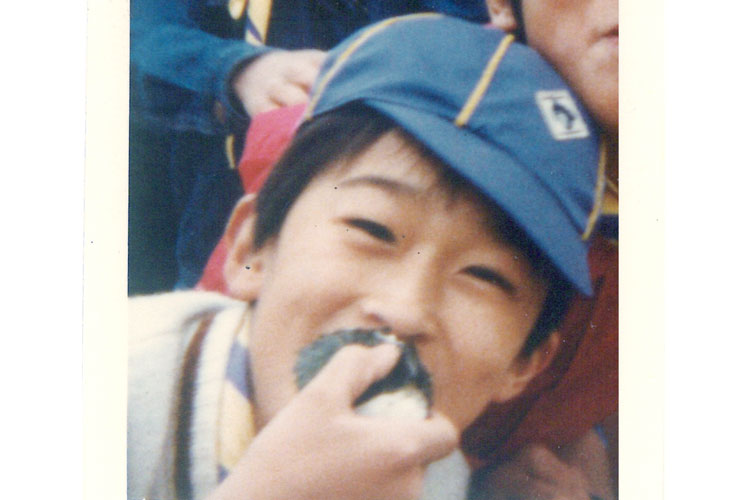

子どもの頃の木村さん。「小学5年生の時、カブスカウトとして仲間と歩いた兵庫県の甲山。この写真を見るたび、あの日の少しひんやりとした風と、土の匂いが胸に蘇ります。この頃に出会ったのが、私のヒーローだった内田さんです。内田さんの『すごいな』の一言が聞きたくて、学校から帰ると毎日30分、夢中でカブブックと向き合いました。あの時の努力は、目標に向かって一心不乱になる楽しさと、大好きな人に認められることの純粋な喜びを、私に教えてくれました。この経験が、今の私の礎を築いてくれたのだと思っています」

──内田さんは、どんなところがかっこよかったんでしょうか。

木村:

いつも私に寄り添ってくれたんです。

私は、今でこそ日本連盟のスタッフとしてさまざまな人と関わらせていただいていますが、子どもの頃は内気で、自分から人の輪に入っていくようなタイプではありませんでした。

内田さんはそんな私をちゃんと見ていて、いつも近くに来てくれて、背中を押してくれたんです。

キャンプの時に「スタンツ」という即興劇をやるのですが、ある時、私が担当になった役がセリフがとても多くて、「無理無理」と言って逃げ回っていたんですが、内田さんが遅くまで練習に付き合ってくれたことが、とても印象に残っています。

ボーイスカウトを離れても一緒に遊びに連れて行ってもらったり、いつも自分のことを気にかけてくれる、やさしくて大好きなお兄さんでした。

それがとても嬉しかったので、その後、自分がリーダーになってから今日までずっと、「一人ひとりのスカウトに寄り添う」ことを心がけています。

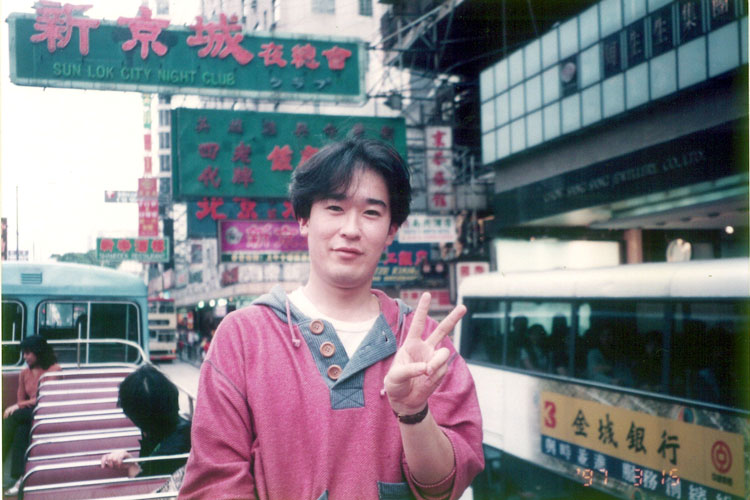

24歳、海外活動で訪れた香港にて。「この写真に写る、わずか24歳の私。指導者としてまだ2年目の、頼りない隊長でした。年の近い高校生のスカウトたちを前に、どうすれば隊長らしくなるのか、その答えを探す毎日だったように思います。そんな未熟な私を、むしろ支えてくれたのが彼らでした。隊長とスカウトという垣根を越え、時には兄のように、時には友のように、共に悩み、成長した香港での時間。リーダーとは『教える者』ではなく『共に歩む者』なのだと、彼らが教えてくれました。この経験こそが、私の指導者としての揺るぎない原点です」

木村:

今、ご縁あって日本連盟の仕事をさせていただいていますが、そこでもいろんな出会いがありました。人との出会いは、本当に一生を左右するんだと実感しています。

子どもにとっては、親でも学校の先生でもない人と出会えて、かつその人たちに見守ってもらえるというしくみが、すごくいいなと思っています。

──デンチーフだった内田さんとは、今もつながっておられるのでしょうか。

木村:

当時、兵庫県の西宮に住んでいたのですが、1995年に起きた阪神淡路大震災を境に連絡が途絶え、今はどこにおられるのかわかりません。

──きっとどこかで、木村さんのご活躍を喜んでおられるかもしれませんね!

「日本アグーナリー」の一コマ。「何ごとも知らないこと、やったことないことを受け入れることはとても勇気がいることです。この大会の中で参加する全てのスカウトが同じ目線・環境の中で生活し、ゲームに挑戦することが次の一歩を踏み出す勇気、そしてきっかけを作っていると信じています」

2023年、韓国で開催された、世界から参加者が集うキャンプ大会「世界スカウトジャンボリー」の一コマ。「日本の伝承文化として、けん玉や折り紙、男女問わず浴衣や着物の着付け体験は非常に喜ばれます。自分たちの文化を伝える中で、日本語を勉強している子どもたちに出会ったり、アニメや日本の歌を教えてくれる子どもたちもおり、国境を越えて文化を共有できる喜びを感じました」

──今後の展望を聞かせてください。

木村:

ボーイスカウトの「幸福な人生を歩む」という理念と、野外活動が基盤であるということは、今後も変わることはありません。

ただ、そこに通ずる道は、時代に合わせて変わっていくだろうと思っています。

「幸福な人生を歩む」ための「幸福」のかたちは、人によってそれぞれだと思います。

ただ、そのために必要不可欠な要素、仲間と協力する喜びや社会に奉仕するマインド、自分の人生を自分で切り拓いていく力といった本質的な部分は変わらないと思います。

そして、その要素を確かに育んでくれるのが、ボーイスカウトなのではないかと思っています。

「2026年8月には、広島県神石高原町で、8年ぶりに全国から一堂に会する日本スカウトジャンボリーを開催します。コロナ禍により全国での開催ができなかった期間を経て、全国から8,000人の参加者が集います」。写真は8年前、石川県珠洲市で開催した前々回の日本スカウトジャンボリーの一コマ

木村:

「オーバーナイトハイキング」といって、夜を徹して歩くハイキングがあるんです。

私が始めて参加したのは中学生の時でした。20時ぐらいから朝の8時まで、相模湖から30キロぐらいを歩いたんですね。

ゴールした時のなんとも言えない達成感、やっと終わったという安堵、普段はこわい隊長が「よくがんばった」と褒めてくれたこと…私の中で忘れられない糧になっています。

ボーイスカウトでのさまざまな体験が、人生を逞しく生きる力を育んでくれたのだと思っています。

──読者の方に、メッセージをお願いします。

木村:

ボーイスカウトの活動は、いつからでも関わることができます。

興味を持っていただけたら、ぜひご連絡いただいて、一緒に活動しましょう!

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

木村:

ボーイスカウト日本連盟では、「参加する機会をすべての子どもに届けたい」という思いから、経済的な理由でスカウト運動に参加が困難なひとり親家庭等の子どもたちを対象に、活動費を助成する「ともに進もう(ひとり親家庭等応援)助成プログラム」を実施しています。

子ども一人の1年間の活動助成金は3万円です。

ボーイスカウトを通じて、経済的な事情による子どもの体験の格差を埋め、地域の大人やお兄さん、お姉さんたちとも関わりながら、「幸福な人生を歩む」礎を築き、やがて社会に貢献できる人として育っていってほしい。

一人でも多くの子どもたちに届けるために、ぜひ、応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

「スカウト・子どもたちも成人・指導者も参加できる写真コンテスト・入選作品からご紹介。笑顔があふれ、元気に活動するスカウトが増えてほしいと思っています。活動費の助成として、皆さまのご協力をお願いいたします」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

前回コラボから2年、今回のデザインは、ボーイスカウト日本連盟さんの新しいキャッチフレーズにあわせ「地球」がモチーフになっています!

企画時からボーイスカウト日本連盟のチームの皆さんの団結力に触れ、また皆さんが、ボーイスカウトを心から愛し、誇りを持っておられるのが伝わってきました。その熱を感じながら企画を一緒に進めさせていただけたことはとても幸せで、刺激的な時間でした!

ぜひ、今回のチャリティーも応援いただけたら嬉しいです。

【2025/9/22~28の1週間限定販売】

青く輝く私たちの星・地球をモチーフに、大陸をボーイスカウトにまつわるさまざまなアイテムと花で、海を輝く星で埋め尽くしたデザインです。

スカウト運動によって、まるで花が咲くように一人ひとりの個性や才能が花開き、一人ひとりが輝くことで、世界中のあちこちに、より良い社会が広がっていく様子を表現しました。

“Creating the future together/ Do a Good Turn Daily(ともにすすもう/ 日日の善行)”というメッセージを添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!