さまざまな理由から、飼い主と一緒に暮らすことができなくなった鳥を引き取り、新たな里親を探す活動を行っているNPO法人「TSUBASA(ツバサ)」。JAMMINとは過去に4回コラボいただき、愛鳥家の皆さまから大きな反響をいただきました。

今年、設立25周年を迎えるTSUBASAさん。

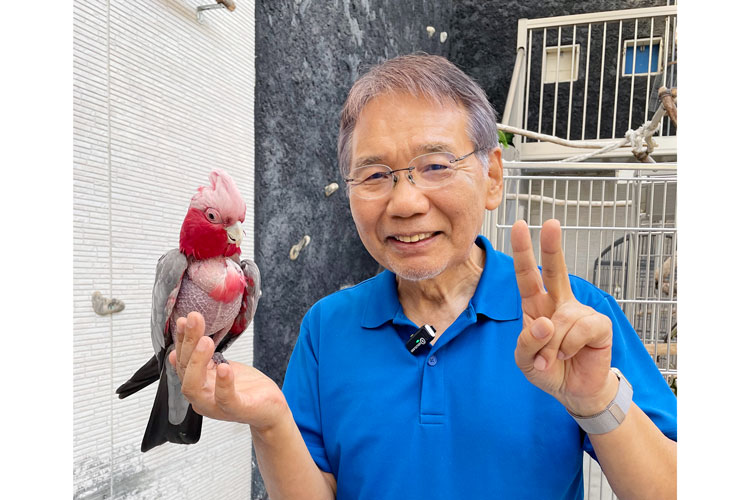

「愛鳥家の皆さんは勉強熱心な方が多く、この25年で、愛鳥家さんたちの飼い鳥に関する知識レベルは段違いに上がっている」と話すのは、25年前、「動物業界を変えたい」という思いでTSUBASAを立ち上げた「鳥爺(とりじい)」こと松本壯志(まつもと・そうし)さん。

TSUBASA立ち上げのきっかけ、25年の軌跡…。

これまでのご活動を振り返り、今の思いをお伺いしました。

お話をお伺いした松本さん

NPO法人TSUBASA

さまざまな理由から飼い主と一緒に暮らすことができなくなったインコやオウム、フィンチを保護し、新たな里親を探す活動を行うNPO法人。

飼い主と鳥とが終生幸せに、そして健康に暮らせるよう、飼い鳥の適正な飼養に関する情報提供や、学びの場を全国で展開しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/09/15

埼玉県新座市にあるTSUBASAの保護施設「とり村」の中庭。「大型鳥の放鳥スペースでそれぞれ好きなように過ごしている様子の写真です。仲が良い鳥同士は羽繕いをし合ったりする姿も見られます」

──設立25周年を迎えられるとのこと、おめでとうございます!

25年を振り返っていかがですか。

松本:

本当にあっという間でした。

TSUBASAを設立した2000年当時、飼い鳥の生態や飼育に関する情報も少なく、正しい知識を知る人はとても少なっかったです。TSUBASAに関わってくださった愛鳥家の皆さんは本当に熱心な方が多く、25年経った今、飼い鳥に関する知識レベルは段違いに上がっています。

同じペットでも、犬の場合は散歩で愛犬家同士のコミュニティが生まれますが、鳥は室内で飼うので、なかなか飼い主さんは閉じこもりがちというか、コミュニティが広がりづらいところがありました。

しかし、TSUBASAが開催してきたさまざまなセミナーやイベントを通じて、愛鳥家さん同士がつながり、絆が生まれ、鳥さんの劣悪な飼育環境の改善に一役担うような影響力が生まれています。これは本当にすごいことで、TSUBASAを作って本当によかったと思います。

2025年3月23日、TSUBASA 25周年記念の無料イベントを開催。「TSUBASAスタッフによる講演に加え、他のイベント等でお付き合いのあるNPO団体さま等にご登壇いただき、日頃の活動の紹介をしていただきました。また、ゲストスピーカーにアメリカ・ロサンゼルスを拠点にご活躍中の獣医師・西山ゆう子先生をお招きし、『動物保護活動 これから~殺処分ゼロの次のゴール~』と題しお話をいただきました」

──レスキューに関しては、25年間で変化はありますか。

松本:

25年前は、噛む、大きな声で鳴くといった鳥の問題行動による「これ以上手に負えない」というような引き取り依頼が多くありました。しかし今の飼い主さんたちは本当に勉強熱心で、そういった依頼は減りました。

近年は、高齢の飼い主さんやそのご家族から、病気や入院、亡くなられたなどの理由による引き取り依頼、自然災害や生活環境の変化で飼えなくなってしまったという引き取り依頼が増えています。

──2019年に初めてTSUBASAさんとコラボしていただいた際、「大きい鳥さんだと5~60年生きる」と聞いて驚きました。

松本:

販売する側が「この鳥は50年生きますよ」とか「この鳥は鳴き声が大きいです」などと、飼う前にしっかり情報を伝えるべきなのですが、そこが徹底されておらず、不幸な鳥さんを生む原因になってしまいます。

ソロモンオウムの「ソロピッピ」。「現在約20歳の男の子です。高齢のご夫婦に飼われていましたが、懐かれていた奥様が亡くなったことと、ご自宅の立ち退きに伴い、手放されることになりました。飼い主さまの喫煙や、食生活が人の食べ物であった影響からか、TSUBASAに来た当初は全体的に茶色だった羽(写真左)も、今では綺麗な白になりました(写真右)。人に構ってもらうのが大好きで、お喋りや雄叫びでアピールしてきます」

2021年、とある集合住宅の一室で放し飼いされていた文鳥たち103羽をレスキューした際の現場の様子。「日中でもカーテンを締め切った室内は、鳥たちの餌入れや水入れにはゴキブリやハエがたかっており、異臭もひどい状態でした。レスキュー後は施設で必要な治療や投薬を行いつつ新しいご家庭を募集し続け、3年後の2024年11月下旬、最後の1羽がTSUBASAを卒業していきました」

──ペットショップやブリーダーの環境はいかがですか。

松本:

飼い鳥の歴史は長いものの、鳥の動物福祉については犬猫以上に遅れていて、鳥さんを守るような法律はあまりありません。

アメリカなどでは、鳥さんの繁殖環境をオープンにして誰でも見学できるようなところが多いですが、日本の場合、繁殖場はほぼクローズで、ブラックボックスです。

なかなか環境は改善されません。

最近わかったのですが、問屋がブリーダーに「この値段じゃないと買わない」などと安い金額を掛け合っているようで、そうするとブリーダーとしては「できるだけ効率よく、たくさん繁殖させよう」となります。体調が悪そうな鳥や病気の鳥を病院に連れていくとか、健康診断を受けるということはコストがかかるのでできません。不幸な鳥さんを生む温床になっていると思います。

文鳥103羽レスキューのうちの一羽。「写真は里親さまからご提供いただいたもので、豆苗浴びを楽しんでいる様子です。残念ながら施設で亡くなった文鳥たちの分も、新しい鳥生を謳歌してもらいたいと願っています」/span>

──行政が指導に入ったりすることはないのですか。

松本:

証拠があれば取り締まれますが、正直、そこまで行っていないというのが現状です。

鳥かごが掃除されていない、死んだ鳥がずっと入っている、水や餌がない、過密である、寒すぎる、暑すぎる…、さまざまな通報はあるものの、行政は店に行く前に連絡しなくてはならないので、店側は事前に証拠を隠滅できてしまうのです。

それに、行政の人たちは鳥の専門家ではないので、店の人に「自分の方が詳しい」と言われたら、何も言い返せません。

行政はあくまで、通報や苦情があった時に「訪問したうえで、伝えました」というスタンスなので、愛鳥家の私たちが、諦めずに何度でも掛け合うという気持ちを持って、根気強く訴えていくしかないと思っています。

──そうなんですね…。

いつも仲良しな文鳥コンビ「モクロ&チコリータ」。「この2羽は、6羽の十姉妹と一緒にレスキューでTSUBASAにやって来ました。前の飼い主様が亡くなってしまい、ご家族の方が代わりにお世話をしてくださっていましたが、伺った際にはケージ内は汚れており、エアコンがついていない、ご飯も山盛りに入れてあるといった状況でした。白文鳥のモクロは白内障があり目はよく見えていないようですが、相方のチコリータが鳴き声などでサポートをしているようで、今のところ生活に大きな支障は無いようです。そんな2羽にも新たなご縁があり、現在、里親に向けてお話が進んでいます」

松本:

垂直感染(親から子への感染)した鳥さんが、そのまま卸先のペットショプに行き、他の鳥さんたちに水平感染(親子以外、また違う種類の鳥さんへの感染)することもあります。飼い主さんが迎えた時には体調を崩し、病院に行って助かる子もいれば、残念ながら亡くなる子もいます。

「鳥を迎えた次の日に亡くなった」という声も聞きます。

鳥は病気を隠す動物です。見た目は元気そうでも、新しい環境に変わった時に持っていた病気を発症して、残念ながら亡くなるケースが多々あるのかなと思います。

私の独自の調査ですが、飼い鳥の中でも最も多い「セキセイインコ」の場合、世の中に流通しているうちのおよそ80%が「メガバクテリア」という真菌(カビの一種)に胃を感染されており、そのうちの27%が亡くなっています。

ブリーダーも問屋も、ペットショップも皆それを知っているのに、健康診断も治療もせずに放置して、迎え入れた飼い主さんも、泣き寝入りしてしまうのです。

年間、少なく見積もってセキセイインコの流通が1万羽としても、そのうち8,000羽が病気に感染、2,000羽以上が亡くなっているということになります。ということは、2,000人以上の飼い主さんが悲しい思いをしているのです。残念ながら、これが現実です。

セキセイインコの「バララット」。「2023年にセキセイインコ43羽と十姉妹2羽のレスキューを行いました。鳥たちは屋外の鳥小屋におり、餌や水の交換、お掃除がほとんどできておらず、健康的ではない環境で生き抜いてきました。バララットはそのうちの一羽で、疥癬の症状が見られ、嘴が上下ともに過度に伸びていました(写真左)。この状態では食事や飲水に支障をきたしてしまうため、獣医が嘴をカットしました(写真右)」

バードライフアドバイザー2級認定講座の様子(2018年11月)。「清澄庭園大正記念館(東京都)で開催しました。会場の目の前には美しい日本庭園が広がり、講義の合間の休憩時間は庭を訪れる野鳥を眺めリラックスもできる2日間でした」

松本:

TSUBASAでは、飼い主さんが正しい知識を学ぶことで、鳥さんと愛鳥家さん、周囲の人たちも幸せになれる社会を目指し、「バードライフ・アドバイザー認定講座(3級〜1級)」にも力を入れてきました。

初心者向けの3級では、受講者の半数以上がセキセイインコを飼っておられるので、「飼っている鳥さんの健康診断に行きましょう」ということを、必ずお伝えしています。

──そうなんですね。

松本:

鳥さんをこれから迎える方だったら、ペットショップから家に連れて帰るよりも先に、動物病院へ連れて行き、検査をするようにしてください。メガバクテリア症は、鳥さんを診られる獣医さんであれば確実に、鳥さんに負担を伴う血液検査ではなく、便検査で見つけることができます。

感染が判明すれば、それをペットショップに伝えること。そうすると、ペットショップとしても環境改善せざるを得なくなります。

一番は鳥さんにとってで、早期発見できれば、投薬で完治が目指せます。発見が遅く病気が進行すると、嘔吐や食欲不振になり、衰弱して死んでしまうこともあります。

──飼い主さんがいかに知識を持っているかが大切なんですね。

セキセイインコの「ボルン」。「2023年にセキセイ43羽と十姉妹2羽をレスキューした時のうちの1羽です。45羽が屋外にある1つの鶏舎で生活していました。飼い主様はお世話にかかる費用の捻出が難しくなり手放しを決められました。衛生状態が良くなかったためか健康状態が悪い子も多く、ボルンも引き取ってしばらくしてから体重の減少が見られ、看護をすることに。胃が悪いようで、食べたい気持ちがあっても、ほとんどのご飯を吐いてしまうため食べられません。これまで何度も『もうダメかもしれない』という状態に陥りましたが、体重や様子の変化を見逃さず、その時々で必要な対応が出来たこと、そして何よりボルン自身の凄まじい生命力のおかげもあり、今も施設で暮らしています」

TSUBASAを設立するきっかけとなったオオバタンの「トキ」。「人が大好きで甘えん坊なトキちゃんは、お写真のように足で顔をカキカキしながら撫でてと甘えてきます。『トキちゃん』と話しかけると、ジーッと目を見つめてきます。スタッフが他の鳥をかまっていると、注目を浴びたいために雄叫びをあげてしまうことも。おもちゃのダンボールをかじるのが好きですが、かじりたい部分は決まっているようで、決めたところ以外はかじりません」

──25年前に松本さんがTSUBASAを設立するきっかけとなった、オオバタンの「トキちゃん」は、まだまだお元気だそうですね。

松本:

TSUBASAを立ち上げる前、「CAP!」という鳥の専門店をやっていました。ある時、訪れたペットオークションで出会ったのがトキちゃんでした。

ベルトコンベアのように流れていくステージだったのですが、そこに登場したトキちゃんは、毛引き症で胸の羽がほとんどなくて、一見するとオオバタンに見えませんでした。「誰も買ってくれないんだろうな…」と思って見ていたら、ふと、目の前を流れていくトキちゃんと目があった気がしたんです。

会場を出た後、どうしても気になってスタッフの方に「あの鳥は売れなかったらどうなるの」と尋ねると、すでにいろんなところをたらい回しにされてオークションにやってきたそうで、「買い手がなければ、殺処分かも」ということでした。

迎えて間もない頃、松本さんに甘えるトキちゃん。「お迎えしたばかりの頃のトキちゃんは、とにかく甘えん坊でした。ひとたび抱っこすると、次に抱っこしてくれる人が現れるまで、ずっとその体勢を維持しなければならず……。かわいくてたまらないけれど、ちょっと大変でもあった、そんな思い出の一枚です(笑)」

松本:

それでますます気になって、トキちゃんに近づいて「うちに来る?」と心の中で尋ねたら、かいかぶりかもしれませんが、トキちゃんがコクっと頷いた気がしたんです。それで、連れて帰ることにしました。

ものすごく大声で鳴くし、毛引き症で羽は無いしで、お客さんがびっくりしてしまうので、本来ならバックヤードに入れておくような鳥だったのかもしれません。だけどトキちゃんは人懐こく、表に出てたくさんの人と触れ合ううちに、少しずつファンが増えていきました。

出会うお客さん一人ひとりにトキちゃんとの出会いを説明していくうちに、「知り合いのペットショップにもこんなかわいそうな鳥がいる」「手放したい鳥を引き取ってもらえないか」という相談を少しずつ受けるようになり、気がつくと、販売していた鳥の何十倍もの引き取り相談が来るようになっていました。

当時、「CAP!」はたくさんのお客さんが訪れる人気店になっていました。

「このままいけば、日本一のペットショップになるんじゃないか」と可能性を感じていた一方で、過酷な環境で生きていたり、不幸な境遇にある鳥さんたちがいることを知り、そんな鳥さんたちをなんとか救えないかと心が動きました。

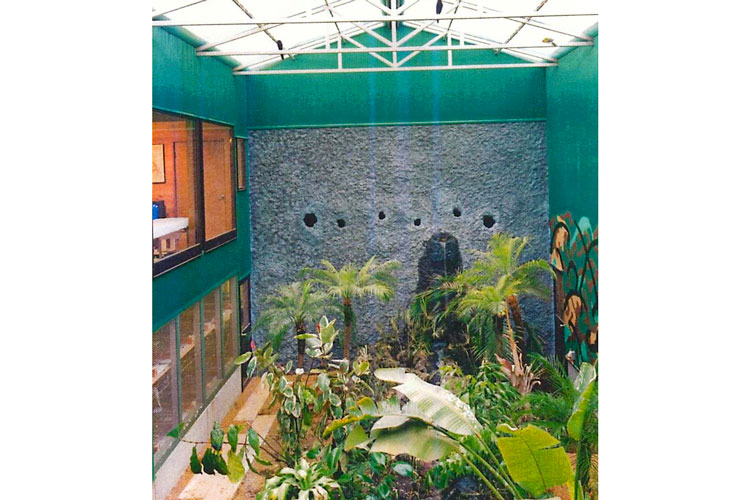

鳥専門店「CAP! 三芳店」の中庭(1999年)。「1999年4月にオープンした埼玉・三芳町のCAP!の中庭です。足元にはやわらかな土を敷き詰め、鳥たちが安全に過ごせる観葉植物をジャングルのように配置しました。滝からは水が流れ落ち、自由に水浴びを楽しめるように工夫もしてあります。天井は半分が屋根、もう半分は金網になっていて、日差しや雨といった自然の恵みをそのまま感じられる空間でした。ここでは、オオバタン、ルリコンゴウインコ、オオハシ、中型インコたちが思い思いに羽ばたき、賑やかで生き生きとした時間が流れていました」

2019年、ガブリエル財団を再び訪問した際の一枚。左からTSUBASA理事の望月さん、ガブリエル財団代表のジュリーさん、TSUBASA代表の松本さん、松本さんの妻の則子さん

──そして、人気店だったペットショップの経営ではなく、鳥の保護活動を選ばれました。何があったのでしょうか。

松本:

アメリカに、世界最大級の鳥の保護団体である「ガブリエル財団(The Gabriel Foundation)」という団体があります。

ラスベガスで開催されたその財団のシンポジウムに参加したことが大きな転機となりました。

4日間のシンポジウムでは、さまざまな鳥の専門家の講演、ディスカッション、ワークショプが開催されており、愛鳥家さんたちが集まって盛り上がっていただけでなく、ウェルカムパーティから最後の日のチャリティーオークションまで、ただただすごいなと驚くばかりでした。

「主催者と話がしたい」と思い、ジュリーさんという方に挨拶に行ったら、「この後、自分たちの施設に帰るけど、一緒に来る?」と誘っていただき、ガブリエル財団の施設を訪問したんです。そこで2日ほど滞在させていただき、保護施設の現場を見せてもらい、いろんな話をして感化され、日本に帰る飛行機の中で「鳥のレスキュー団体を作ろう」と思ったんです。

その年には新しい鳥さんの生態販売をやめ、飼えなくなった鳥さんを引き取って新しい里親を探す活動に舵を切りました。

ガブリエル財団の保護施設にて。「写真は、ガブリエル財団のロゴマークになっているスミレコンゴウインコです。敷地にいくつもある放鳥スペースはどれも広大で、鳥たちはのびのびと過ごしていました」

──迷いはなかったのですか。

松本:

一から自分でやろうと思ったら大変だったと思いますが、ジュリーさんが僕にいろんな見本や雛形を提供して背中を押してくれて、「これだったらできるかもしれない」と思いました。

あと、ペットショップをやっていくのは、僕の初心とは違うと思ったんです。

──どのような初心をお持ちだったんですか。

松本:

「動物業界を変えたい」という思いです。

実は二十歳の頃、とあるデパートの屋上にあったふれあい動物園で働いていました。

ここではとても言えないような、さまざまな酷い状況を目の当たりにして絶望した経験があるんです。

「TSUBASAでは以前、大型鳥をケージから出す際に、パーチを使うか素手・腕を使っていました。噛まれて怪我をすることもありましたが、『鳥のためなら仕方ない』と考えていたのです。しかしガブリエル財団では、腕にタオルを乗せて対応していました。タオルがあることで、鳥も足場が安定して不安が減りますし、スタッフも怪我をしにくくなりました。『鳥のためなら怪我も仕方ない』という思い込みから少し解放され、鳥と人の両方にとって安心できるお世話を考える大切さに気づかされた出来事でした」

──どんなことがあったのですか。

松本:

小さな子どもたちが動物と触れ合うわけなので、そこにいる動物たちは安全じゃないとまずいんです。

ところが、当然ですが動物って皆、成長して大きくなりますよね。でも、そこにはいつも、小さな動物しかいない…。

疑問に感じて尋ねたら、「大きくなって危険を伴うような動物は、殺処分なんです」と。

さらにショッキングだったのは、「飼育人は、自分でかわいがって飼育した動物を殺処分できて初めて一人前だ」という言葉でした。

僕は一切避けました。殺すことは絶対にしたくなかった。

だけど、動物を殺すことを避けられない状況になったので、辞めました。

──そうだったんですね…。

ふれあい動物園で働いていた頃の松本さん。松本さんの膝の上に乗っているのは、コンゴウインコの「ハーマン」。「当時、渋谷の駅ビルの屋上にあった『ちびっこ動物園』。ビルの屋上に動物園があるだけでも珍しい時代に、そこはさらに、動物たちを放し飼いにしたふれあい型の動物園でした。そこの飼育スタッフとして働いていた私が、初めて出会った大型インコが、コンゴウインコの『ハーマン』でした。気づけば自然と心を通わせ、こうして休憩時間に一緒に遊ぶのが日課になっていました」

松本:

その後、動物プロダクションに転職したのですが、そこも劣悪でした。

動物をテレビなどに出演させるのですが、環境がすべて人間中心なので、動物は演技なんてするはずないのに、朝早くから夜遅くまで繰り返し演技をさせて、できないと、僕が怒られるのはいいんですが、動物たちを怒るんです。

このプロダクションは、社長と喧嘩してクビになりました。

酷すぎる状況に絶望し、「動物業界はもうやめよう」と、その後はサラリーマンに転職しました。だけど「いつか、動物業界を変えたい」という気持ちが、心の中にずっとありました。紆余曲折を経てトキちゃんと出会い、ガブリエル財団のイベントに参加し、「これだったら、自分もできるかもしれない。動物業界を変えられるかもしれない」って思ったんです。

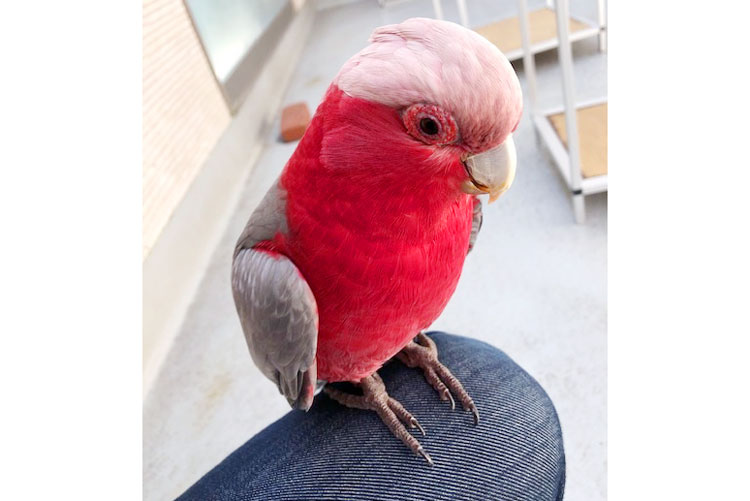

松本さんが30年連れ添ったモモイロインコの「モモ」。「モモちゃんは、30年前にお迎えしたTSUBASAの最古参メンバーです。タバコの煙が大嫌いで、当時喫煙者だった私の顔を容赦なく噛んだこともありました。『もう噛まれたくない一心』で、まさにモモちゃんのおかげでタバコをやめられました。とてもいい子なのに、なかなか里親さんが見つからず…。けれど30年経った今年、ようやく素敵なご縁がつながり、無事TSUBASAを卒業していきました。写真は、TSUBASAが千葉県富津市にあった頃、中庭を堂々と闊歩していたモモちゃんの姿です」

松本さんの膝の上に乗るモモちゃん。「モモちゃんは人が大好きで、おしゃべりが得意。電話の音がすると『はい、もしもし?モモちゃんですけど?』と流暢におしゃべり。鳥たちは私たちの動きや会話をよく観察しているのだなと思う一コマでした。今年、TSUBASAを卒業し、現在は里親さんの元で楽しく過ごしています」

──松本さんが印象に残っている鳥さんを教えてください。

松本:

TSUBASAを始める前からずっと一緒で、30年間連れ添ったモモイロインコの「モモちゃん」は今年、里親さんが決まった鳥さんです。

それまでも何度か縁談があったのですが、途中で破談になりました。

でも今は飼い主さんがとても良い方で、ものすごくかわいがってもらっているし馴染んでいるのが伝わり、嬉しいです。新しい飼い主さんのところに行く直前、あるテレビ番組が取材に来てくださって、モモちゃんとの良い思い出ができました。

もちろん、トキちゃんは別格で印象に残っている鳥です。TSUBASAのシンボル的な存在であるトキちゃんは、推定で45歳以上だと思います。

いつまでも元気で長生きしてほしいです。

コザクラインコの「キミヲ」。「キミヲを飼っておられた飼い主さまは、『いつか自分が高齢で飼えなくなる日』を早くから意識し、10年前のTSUBASAの新聞記事をその日のためにずっと保管しておられました。実際に手放す時は寂しさも滲ませておられましたが、『自分がこの子に果たせる最後の役目』を考えてこられただけに、落ち着いたお別れとなりました。キミヲも飼い主様に似て穏やかな性格で、若くはありませんでしたが無事に里親様が見つかり、今は幸せに暮らしています」

──活動を始められた当時の動物が今も元気なのは、長生きする鳥さんならではですね。

トキちゃんからは何か、特別な思いや愛情を感じておられますか。

松本:

…今日は、機嫌が悪くて無言でした(笑)。

定期的な触診で体を掴まれた後だったので、塩対応だったようですね(笑)。

──鳥さんの、どんなところが魅力でしょうか。

松本:

鳥なのに人間らしいというか、上下関係なく対等に接してくれる姿でしょうか。

それがすごく魅力的で、一緒にいると安心するのかもしれません。

オオバタンの「もなか」。「割りばしを孫の手の様に使い、自分の頭を搔いている姿です(笑)。人に撫でられることがもちろん大好きでしたが、施設では時間も限られていますし、もなかには人の手だけでは全然足りなかったみたいです。おじさん味のある仕草と、気持ちよさそうな表情にかわいいと面白いが詰まっています(笑)。今は施設を卒業し、里親さんからの愛情をたっぷり独り占めしていると思います」

TSUBASAでの日々のお世話の様子。キビタイボウシインコの「ぴこりん」と。「普段は放鳥中のお留守のタイミングでお掃除をすることがほとんどですが、ぴこりんは40歳以上と高齢で、放鳥しても積極的に動き回ることもなく、どちらかというと人が近くに居る方が楽しそうなので、お掃除中も近くで見守ってもらっています。飛ぶことができず、あちこち行ってしまう心配もないのでこのスタイルが可能です。お掃除も一つのコミュニケーションの時間として大事にしています」

──松本さんにとって、鳥とは?

松本:

そうですね…、僕にとって鳥は「人生そのもの」かもしれないです。

僕は21年前、2004年に「余命3ヶ月」と告げられているんです。

当時、5年生存率は50%に満たない中で、治療というよりは延命のために肝臓移植手術を受けました。その時の仲間は誰一人、もう生きていません。

お医者さんは、移植後に21年も生きている僕の体を不思議がって調べるのですが、理由はわからないらしいんです。

でも、僕は知っています。鳥さんと飼い主さんのおかげで、それが元気の元となって、今日まで生きられていると。子どもの時からずっと鳥を飼ってきたけど、鳥さんと、愛鳥家の皆さんのおかげで生きられているんです。

ボランティアの方たちと。「ボランティアに来てくださる方のほとんどは、愛鳥家さんです。ボランティアさんはスタッフにとって非常に大切な存在で、日々のお世話だけでなく、会話を楽しんだり一緒に昼食を食べたりするなどのつながりも大切にしています。中には、ボランティアで来たことで運命の鳥に出会う方もいらっしゃいます。鳥たちの存在は、多くの方との絆を紡ぐきっかけにもなっています」

──そうだったんですね。これまでを振り返って、どんなことを思われますか。

松本:

TSUBASAを作って本当によかった。あの時の選択は正しかったと思っています。

いい人生を送れたと思っています。

──TSUBASAさんのご活動がなければ、日本の鳥さん業界はまた違っていたかもしれませんね。

松本:

鳥を飼っている方の中にも、貧困や高齢、差別など、さまざまな社会問題が絡んでいます。

TSUBASAだけでは解決できない課題もたくさんあって、これからもいろんな方たちと連携しながら、社会問題の小さな穴を埋めていけるような活動を、一緒にやっていけたらいいなと思っています。

TSUBASAで引き取った鳥たちというのは、本当にごくわずかで、見えないところ、知らないところで苦しんでいる鳥さんや飼い主さんがたくさんいます。

そういった鳥を、一羽でも多く救いたい。鳥さんと飼い主さん、社会の幸せのために、これからも活動を推進していきたいと思っています。

「まだ臨時開放ではありますが、施設開放を毎月2回ほど、開催するようになりました。『どんな子がいるのか見に来た』『数年前に来たことがある』『通りかかったらたまたまやっていて気になったから来てみた』など、いろいろなお客さんが足を運んでくださってます。そこから出会いがあり、里親決定した鳥もいます」

キエリボウシインコの「ターちゃん」は54歳。「里親さんにお迎えいただいてから6年、ターちゃんはハイシニア世代となり、脚弱の症状も見られます。それでも里親さんは「54年分の行動やおしゃべりすべてがかわいい」と言ってくださり、過去の歩みも含めて今のターちゃんを大切に受けとめてくれています。『チャンスさえ人が作ってあげられれば、何歳からでも次の幸せを掴める』。そうした思いを、里親さんとのお話のたびに実感します」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

松本:

実は現在、関西の施設の開設に向けて動いており、チャリティーはそのための資金として活用させていただきたいと思っています。

TSUBASAの保護施設は埼玉県新座市にありますが、関東以外の地域、関西からも多くの引き取り依頼をいただいています。しかし埼玉から遠く、引き取りの際に鳥たちに長距離移動の負担をかけてしまうことが大きな課題でした。

タイハクオウムの「レオナ」。「ある時、大きめのダンボールで遊んでいるレオナを発見しました。レオナは足で持ってかじりたい様子ですが、大きくて上手く持てていませんでした。すると、くわえたダンボールをフンッと下に投げて『上手くいかない!』と言っているかのように少しイラっとした表情と行動をしていました。レオナもそうゆうことには怒るんだとちょっと笑ってしまいました(笑)」

松本:

関西に新たな施設を設けることで、一羽でも多くの鳥たちをより迅速かつ安全に、移動による鳥たちのストレスを軽減しながら保護することができますし、緊急性の高い引き取りにも対応できるようになります。

これまで以上に多くの命を救い、適切なケアを提供できる環境を整えるために、ぜひチャリティーグッズで応援いただけたら嬉しいです。

この10月には、関西で「愛鳥祭2025」を開催します。

関西の皆さん、ぜひ遊びに来てくださいね!

──貴重なお話をありがとうございました!

TSUBASAスタッフの皆さんの集合写真。TSUBASA設立のきっかけとなったトキちゃんを囲んで。今回のコラボデザインは、トキちゃんがモデルに!ぜひ、TSUBASAさんの25年の歩みを共に祝い、鳥さんと人との幸せのための活動を、応援してください!

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

25周年のTSUBASAさん!おめでとうございます。

TSUBASAさんとは、今回が5回目のコラボ(ちなみに、20周年の際もコラボをしていただきました!5年はあっという間ですね)。コラボのたび、関わってこられた鳥さんたちの温かいエピソードを伺い、ほっこりした気持ちになります。

最近はSNSでも、鳥さんとの暮らしの投稿を見かけることが増えました。人間も鳥さんも、お互いに一緒にいることが幸せであるからこそ、飼う側である私たち人間が、しっかりした知識と責任を持つことが大事だと改めて感じるインタビューでした。

10月の愛鳥祭@大阪は、JAMMINもブースを出店いたします!関西の方、ぜひ遊びにいらしてくださいね!

【2025/9/15-21の1週間限定販売】

25周年特別デザイン!

TSUBASA立ち上げのきっかけとなったオオバタンのトキちゃんをモチーフに、羽を広げて力強く飛ぶ姿を描きました。

“With brave wings, we fly high(勇敢な羽根で、僕らは高く飛ぶ)”。TSUBASAさんと愛鳥家の皆さんが長い年月をかけて築いてきた絆をもとに、鳥さんと生きる未来をより幸せなものにしていこうという思いを表現しています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!