四国の自然を次世代につなぐために、四国に生息する野生動物の生態を調査・研究し、科学的な根拠をもとに保全活動を行うNPO法人「四国自然史科学研究センター」が今週のチャリティー先。

絶滅のおそれの高いツキノワグマの保全をはじめ、人との軋轢が生まれているイノシシやニホンザルなどの野生動物との共存のための対策等、状況を正しく把握した上での課題解決のアプローチを行っています。

センター長の山田孝樹(やまだ・たかき)さん(39)、副センター長の葦田恵美子(あしだ・えみこ)さん(45)、主任研究員の安藤喬平(あんどう・きょうへい)さん(35)、研究員の柴山理彩(しばやま・りさ)さん(26)にお話を聞きました。

お話をお伺いした四国自然史科学研究センターの皆さん。写真左から柴山さん、安藤さん、山田さん、葦田さん

NPO法人四国自然史科学研究センター

四国の優れた自然環境を次世代に引き継ぎ、また、社会的・文化的基盤の発展に寄与するために、2003年に創立されました。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/09/01

写真左に見えるのが、四国自然史科学研究センターが入っている新荘公民館。「当センターは、新荘川のほとりにある新荘公民館のひと部屋を須崎市からお借りして事務所としています。川と山に囲まれ事務所に居ながら四季を感じることができます」

──今日はよろしくお願いします。最初に、センターのご活動について教えてください。

山田:

「四国の自然を次世代へつなぐ」ために、四国の野生生物の調査・研究、傷病個体のリハビリや標本類の蓄積、シンポジウムやイベント開催を通じた自然史科学研究の後継者の育成などを行っている団体です。

現在、常勤4名と非常勤1名の5名のスタッフがいて、皆が主に哺乳類を専門としています。

──そうなんですね。どのような背景で設立されたセンターなのですか。

山田:

2000年代初頭、四国では野生生物の調査研究は、大学、博物館、動植物園、一部の環境NGOなどに所属する個人により担われていましたが、県境を越えた諸機関の連携が乏しい状況でした。そこで私たちは、四国全域を対象として地域の自然を記録し、保全活動を行うことで四国の優れた自然環境を次世代に引き継ぐことを目的に、センターを設立しました。

2023年6月、設立20周年を記念し、シンポジウム「四国の自然は、いま」を開催。「四国内外の研究者や自然を愛する方々が集まり、日頃の研究の成果を発表し合いました」

山田:

また、四国でも獣害問題が増えてきている中で、「地域の中で課題を解決できる体制をつくらなければならない」という思いもありました。

四国に生息するツキノワグマの保全でも、獣害対策でも、その動物の具体的なデータがなければ、どのような対策を講じればよいのかわかりません。調査・研究による科学的な根拠を持ち、保全や対策に活かしていくという部分を担っています。

さらに、野生動物と人とが共存できるよう、地域の人たちに受け入れてもらえるような土壌づくりにも力を入れています。

ツキノワグマの生息地で、地域の子どもたちに四国での生息状況などを説明する山田さんと安藤さん。「このイベントでは、この場所で採取した種子から育てたブナやミズナラなどの苗木を植樹し、クマのための森づくりも併せて行っています」

2022年10月に自動撮影カメラで撮影されたメス個体。「秋は、冬眠に備えてとにかく食べまくる季節。同年の7月に撮影された時と比べて1.5倍はありそうな立派な姿が撮影されました」

──四国のツキノワグマは絶滅寸前とのことですが、何頭ぐらいいるのですか。

安藤:

徳島県と高知県にまたがる剣山(つるぎさん)周辺の狭い範囲でのみ生息が確認されており、昨年確認された個体の数は27頭です。そこから推測すると、幅を持ちますが30頭程度はいるのではないかと考えられます。

──昔はもっとたくさんいたのですか。

安藤:

1970年代には四国の西側にも生息していたことがわかっていますし、江戸時代の阿波藩の関連文献からは、当時は徳島県の広い範囲でツキノワグマが生息していた様子が明らかになりました。ただ、過去の正確な頭数まではわからないのですが…。

山田:

1970年代は10年間で60頭ほど捕獲したという記録が残っており、少なくとも今の数よりは多くいたのではないかと思います。

ツキノワグマの調査の様子。「捕獲したツキノワグマから、学術目的の生態情報を取得します。現場では、血液等の生体サンプルを採取、外部計測、標識等の装着を行い、再び野生に帰します」

──なぜ、生息していた地域から消えてしまったのでしょうか。

安藤:

四国の場合は、林業のために山を使っていた時代のインパクトが強すぎて、未だ回復していません。

人工林の造成によって自然林がどんどん失われていく中で生息地を失っていったこともそうですし、ツキノワグマが人工林のスギやヒノキの樹皮を剥いでしまう(「クマ剥ぎ」と呼ばれる)ため、1930年代からは報奨金が出され、積極的に捕獲が推奨されていたようです。

──そうだったんですね。

安藤:

戦前・戦後の経済発展の中、林業は日本にとって重要な産業でした。それを邪魔するクマは要らない、減らしていこうということで、四国に限らず、全国的にクマ撲滅キャンペーンが展開されました。日本の西側はある意味、それが「功を奏し」、個体数は大幅に減少し、四国と同じように林業が盛んであった九州では、クマは絶滅しました。

四国はかろうじて、なんとか首の皮一枚で絶滅を免れたという感じではありますが、絶滅に限りなく近い状況であることは変わりません。

クマ剥ぎを受けたスギの幹に付着した体毛を採取。「体毛はDNA分析に用いられ、サンプルの状態によっては個体識別をすることが可能です」

ツキノワグマの調査のために山に入る。「四国のツキノワグマの捕獲調査は、一筋縄ではいきません。捕獲檻に使うドラム缶や鉄板を背負って設置地点までひたすら歩きます。けもの道を使いながら標高差800m以上を登ることも…」

──センターとして、ツキノワグマのどのような調査をされているのですか。

安藤:

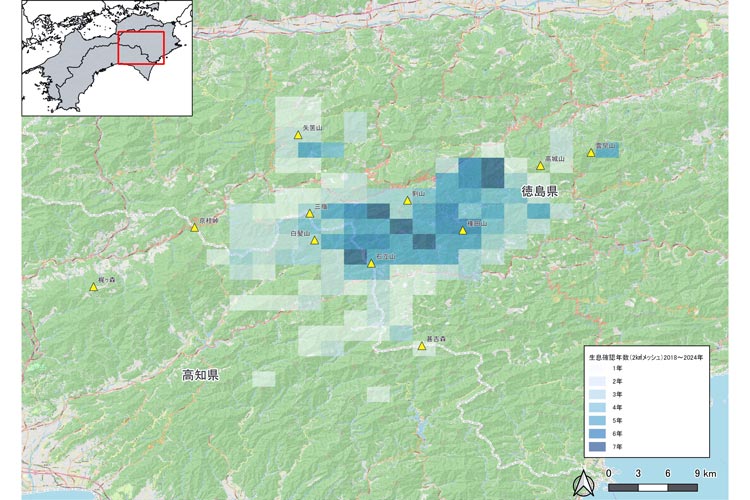

自動撮影カメラによる調査では、個体の識別や生息状況、繁殖状況のほか、どの地域にどのぐらいの数が生息しているかなど、分布状況もわかります。

現在、寿命が最も長い個体で27歳のオス、それに近いメスのクマも確認され、個体群の維持に関わっています。

ツキノワグマは行動範囲が広く、10キロ20キロは余裕で移動します。GPS機能付きの首輪を捕獲個体に装着する追跡調査をしており、クマたちが具体的に、どの場所を使って生活しているかも把握しています。

生息の中心域は自然林で、それぞれの個体がその周辺を利用していることがわかっています。

「保全のためにすべての森を守りましょう」というのは、経済的にも労力的にも難しいですが、具体的なデータがあることで、積極的に保護すべき場所、またどのように保護すべきかといった選択肢を持つことができます。

ツキノワグマの生息地。左に剣山、右に次郎岌(じろうぎゅう)を臨む。「この山域では自然林の大きなまとまりが確保されています。ただし、こうした場所でもニホンジカの食害による影響が随所にみられます」

──自然林が生息の中心域ということなのですが、人工林では暮らせないのですか。

安藤:

クマは「豊かな森のシンボル」と言われますが、生息には単一ではなく、多様な生物が生息する森の環境が必要です。

ツキノワグマは草食性の強い雑食で、季節によってさまざまな食べ物、たとえば新芽や草本類、昆虫類、ドングリなどの木の実、サクラ類やヤマブドウなどの果実を食べます。つまり、森の豊かさは必要不可欠なのです。

──そうなんですね。

安藤:

自然の森には、「生物多様性」という言葉で表現される通り、その土地の地形をはじめとするいろんな要素によって、いろんな動植物、生物群が成り立ち、維持されています。

一方で人工林は、人間が産業として、スギやヒノキといった単一の植物を、しかもかなり広域に植えた林です。そこでは食物連鎖を生む多様性が確保されず、動物にとって必要な食べ物が十分に供給されません。

スギの人工林。「樹冠を構成する高木性の樹木はスギしか無く、下層植生もほとんどみられません。四国は人工林率が全国で最も高く、クマの生息域を囲む形で人工林が見られます」

安藤:

人工林があることが有利に働く生き物もいますが、四国に関しては、人工林があまりにも広範囲に、奥山まで広がっており、かつ、現在は活用できず放置せざる得ない場所が多く存在することが大きな課題です。これは、自然の環境にも大きく影響してきます。

経済性が見込めず、人の手が入らなくなったスギやヒノキの人工林。

これをどう自然林に戻していくかということも今後、積極的に着手していく必要がありますが、ものすごく広大で、その全てに、直ぐ着手できるわけではありません。

社会的な都合と自然環境上の効果を見据え、実現や継続が可能な場所から順に着手していく必要があり、その時に私たちが調査で得てきたデータが、検討や判断の材料になります。

2018~2024年の7年間にツキノワグマの生息が確認された地域と、その確認年数。「奥山を広く移動するツキノワグマの分布を把握するには、継続的かつ丹念な調査が欠かせません。こうした基礎情報は、保全対策や人との軋轢防止を検討するために欠かせません」

ニホンザルによるダイコン食害。「1頭につきダイコンを1本ずつ抱え、ムシャムシャと食べていました。その姿は面白く、いつまでも観察していたいのですが、そんなことをしていると被害に困っている農家さんに怒られてしまいそうなので、こらー!っと追い払うようにしています」

──獣害対策のご活動についても教えてください。

葦田:

四国に限ったことではありませんが、地方の過疎・高齢化や、人の土地利用の変化によって、ニホンザルやイノシシ、ニホンジカ、ハクビシンといった野生動物との間にさまざまな軋轢が生まれています。

現在、高知県と協力し、獣害に遭っている地域に赴いて、その痕跡から、あるいは自動撮影カメラを設置して被害を出している動物を調査し、その対策を提案しています。

人が山を日常的に使っていたひと昔前は、「ここからは人の生活エリア、ここからは獣の生息エリア」というように、人と野生動物との間に、境界線がありました。しかし山に住む人も、山を手入れする人も少なくなった今、この境界線が曖昧になってきており、野生動物が住宅地や農地に降りてきて、作物を食べたり荒らしたりということが度々起きています。

農地の際までせまる薮。「動物は、身を隠しながら野菜や果実を食べにやって来ます。人が近づくとさっと薮に隠れ、人が去るとまた出て来てお食事タイムを再開します」

葦田:

高知で最も多いのは、イノシシによるイネの被害です。

イノシシはイネが大好きで、田んぼをかき分けて入ってくる際、食べる分だけでなく周りのイネも押し倒して水に浸けてしまいます。

イノシシは母子のグループで活動することが多く、1グループに17頭いたこともありました。17頭のイノシシが一つの田んぼに入ったら…、イネは、ほぼ全滅してしまいます。

──確かに。

葦田:

そこで対策をするわけですが、その際、イノシシの生態や行動を十分理解した上で対策を立てる必要があります。

イノシシは目の前に障害物があると、それを咥えて引っ張る行動をします。弱いネットだと破られてしまうので、丈夫な金網で、イノシシのジャンプ力でも超えられない高さが必要ですし、また下を掘ってくぐろうとする習性があるので、地面もしっかり対策する必要があります。

「地域のみなさんと防護柵を設置しているところです。どんな動物が、どのようにして農地に進入するかを想像しながら設置しています。とくにイノシシは、ちょっとでも隙間があると鼻を入れて金網を押し上げて侵入して来るので、水路などは隙間ができないように、みんなで知恵を出し合って塞ぎます」

──被害に遭った地域の方たちは、どのような意識なのでしょうか。

葦田:

自分たちの生活エリアを動物から守るために、労力を惜しまず対策を講じる地域がある一方で、まったく対策が進まない地域もあります。そのような地域に赴いて感じるのは、人間側の対策の意識が低くなっているということです。

「こういう対策をしてはどうですか」と提案しても、「お金がない」「年寄りなのでそんなことはできない」などの理由から行動を起こすことがなく、それでも「動物を駆除してくれ」ということだけは強く言われます。獣害対策は防災と同じで、自己防衛の意識が大切です。そんな地域の方々でもできる対策から提案していくように心がけています。

ニホンザルの追い払い対策。「ロケット花火やモデルガンを使ってサルを追い払い、この地域に出てくると怖い目に合うということをサルたちに学習させます。サルは怖い人、優しい人を識別するので、誰を見ても逃げるように、老若男女、みんなが追い払いに参加することが重要です」

葦田:

高知の場合、もともと狩猟が盛んに行われていた地域柄もあってか、「獣害対策=捕獲して取り除く」という考えが根強く、現在でも自治体が報奨金を出して積極的に捕獲を進めています。

増えてきている動物や、問題を起こしかねない個体は、捕獲で取り除くとか数を減らすというやり方は必要ですが、「被害があったから、とりあえず獲る」というのはあまりにも無計画で安直なやり方です。

無計画な捕獲は貴重な野生動物の数を減らしてしまうことにもなりかねませんし、ニホンザルに関して言えば、群れの中の数頭を捕獲したところで、その動きは変わりません。

むしろ、捕獲圧によってそれまで一つだった群れが二つ、三つに分散し、被害自体が悪化するという状況も招きかねないのです。

動物にとっての怒られないエサ、放棄果実をなくす対策の様子。「安心して食べられるエサがなければ、動物が集落にやってくることはなくなります。さらに、隠れ場所となる周辺の薮もできるだけ刈り払い、動物が寄り付かない地域にすることが必要です」

──その動物の生態や性質をよく知って対策しないことには、対策の意味がないんですね。

葦田:

そうです。

一体、どの動物がどのくらいの頻度でその集落に来ているのか、農作物にどのくらい依存しているのか、捕獲するならどのような方法でどのくらい捕獲すれば集落に近寄りにくくなるかといったことを、しっかり調査した上で、計画的な対策をしなければなりません。

まずは、動物が寄り付かない集落をつくることが根本的な解決策だと考えます。動物は山での生息が保たれ、里では人が安心して生活できる、それが動物と共存する未来だと思います。

2017年7月22日から9月3日にかけて、横倉山自然の森博物館と協力して実施した企画展「四国のツキノワグマ」。「これまでの調査で得られた成果や、収集してきた標本を展示しました」

アカネズミ捕獲調査にて、計測作業を行う柴山さん。「森の中におよそ100個のわなを設置して、ネズミを捕獲し、個体数を調べています。捕獲したネズミの重さや大きさを計測し終えたら、再び森へ放します」

──調査によって、同じ地域に暮らす野生動物の状況と、私たち人間がとるべき行動が見えてくる。重要な役割を担っておられるんですね!

柴山:

私は、森林や田畑に生息する日本固有の小型哺乳類「アカネズミ」の調査をしています。

四国のツキノワグマのように個体数が減って、今すぐなんとかしなければならないという野生動物ではありませんが、小型哺乳類は森や田んぼの生態系を支える重要な存在です。だからこそ、現状を知り、基礎となるデータを少しずつ蓄積していくことが大事だと考えています。そうした思いから調査を続けています。

葦田:

四国は、海からいきなり山という地形で、平野部が少ない島です。

日本全体から見ても、まだまだ未開の地というイメージが強く、当センターができて20年、調査を続けていますが、自然も動物も、まだまだ知らないことがたくさんあります。

これからも調査研究を通じて見えてきたことを、社会に発信していきたいと思っています。

──日々のご活動のモチベーションを教えてください。

山田:

野生動物が好きということはもちろんですが、四国のツキノワグマでいえば、絶滅の危機に瀕しているという現実的な問題がある中で、うまく折り合いをつけて未来に残していきたいという思いがあります。

冬眠穴から顔を出す子グマ。「追跡しているメスのツキノワグマの冬眠穴を対岸の斜面から観察していたところ、子グマが顔を覗かせました。最初は少し頭が見えるくらいでしたが日が経つにつれて活発になり、冬眠穴の周囲で遊ぶ様子なども見られました。冬眠穴から離れると母親が心配して冬眠穴から顔を出すのですが、そうすると子グマも走って穴の中に戻っていました。子グマは2頭確認できたのですが、そのうちの1頭は、現在も自動撮影カメラ等の調査によって生存が確認されています。今年(2025年)で推定12歳になります」

山田:

クマが出没した、獣害があったという報道が出る度、「怖い」や「危険」という部分が強く打ち出されてしまいますが、実際に山に入って調査すると、自然の中でひっそりと、野生のまま暮らす彼らの暮らしぶりは、そんなに悪いわけではなくて、美しいと感じることもあります。

人身被害など、人との軋轢は無くしていく必要があります。防除や人とクマとの住み分けなどの対策の他に、危険なクマを駆除するということも選択肢として必要になることもありますが、「害獣」ではない一面も知っていただいて、危険だから、怖いからと安直に排除するのではなく、どうやってうまく折り合いをつけていくのかを話し合える社会の方が、僕は好きだなと思っています。

2025年8月に開催した「しこくまワークショップ第1回目(専門家会議)」にて、ワーキンググループの討論の様子。「これからの地域とツキノワグマの望ましい関係性を考えるために、国際自然保護連合(IUCN)と連携した保全計画づくりを進めています。2026年1月には、徳島県那賀町で多数のステークホルダーを集めた2回目ワークショップを開催します」

安藤:

日本は北海道から沖縄まで、それぞれの自然環境によって生息する動植物、育まれる文化も異なっているところが、とても興味深いと感じます。

僕が研究しているクマの場合、四国では絶滅危惧種として保全の対象である一方で、地域によっては駆除や恐怖の対象です。

人のクマへの意識、愛着や感情もそれぞれで、そのような中で保全のための持続可能な方法を考えていく難しさはありますが、それはきっと、全国で統一して同じやり方をするということではなく、地域ごと、対象の自然や動物ごとに焦点を当てて、それぞれのやり方を模索していくほかに方法はないだろうと思います。

保全には地域の人たちの意識が必要不可欠です。保全の必要性がその地域から論じられたり、認識されていく必要があって、その時に、僕たちの研究が一助になればと思います。

葦田:

今時でいうと、ニホンザルの「推し活」でしょうか(笑)。

私はもともとサルが好きで、日本の各地でニホンザルの調査に関わってきました。どの地域でも人との軋轢が生まれていて、サルの代わりに私が地域の人に怒られることも多々あり、本当に困られていることを痛感しました。

「調査中、『パキ、パキ』と枝を踏む音が聞こえると、私は静かに身を潜めます。音がだんだん近くなり、目の前にひょっこり現れたサルたち。私に気づくことなく木の実を探したり、枝葉をかじったり…自然の中で出逢うニホンザルは、美しく神々しいです」

葦田:

その結果、サルは無計画に捕獲され、それでも被害は減らず…。根本的な被害対策を講じなければ、人の生活もサルの生息も守れないと思い今に至ります。

私はサルもだけど人も大好きなので、いまの活動のほとんどが地域で人と話すことになっています。対策をして、「今年はこんなに獲れたよ!」と野菜をもらえることもありますし、「悪させんかったら、サルも見よったらかわいいね」と言ってもらえることがとても嬉しいです。

とはいっても、やはり気持ちがいちばん上がるのは、ふとニホンザルの姿が見えたり、林の中から「クゥ、クゥ」と仲間を呼ぶ声が聞こえたりする時ですね。

柴山:

私も小さい頃から野生動物が好きで、彼らがどう生まれ、生き、死んでいくのかを知りたいという気持ちがありました。

調査は大変なこともたくさんありますが、「調査からこんなことがわかるかもしれない」というのはひとつ大きなモチベーションですし、その過程で見えてくる動物たちの暮らしに、日々感動しています。

「調査の休憩中、見上げた木々。自分自身も自然の中の小さな生き物のひとりなんだと実感し、今同じ森の中で生きているであろう動物たちを想像する時が私の好きな時間です」と柴山さん。「動物のことだけに限らず、目には見えない相手のことを考えられる余裕を一人一人が持つことができれば、もっといろいろなことがうまくいくのではないかと思います」

柴山:

私たちは調査のために山に入る機会が多いので、そこで見たり知ったりすることがたくさんあります。普段は自然と離れた場所で生活している人たちにも「こういう世界があるんだよ」とか「こういう暮らしをしている空間もあるんだよ」っていうことを伝え、橋渡しするようなことができたらなと思っています。

私たちの暮らしと共に、こんなにも美しい彼らの暮らしが、できるだけ長く残り、続いていけばと願っています。

大きな木と子どもたち。「彼らが大人になり、そしてまた次の世代の子どもたちへと豊かな森をつないでいければ嬉しいです」

四国ならではの自然の風景。「黒潮がつくる沿岸部の自然環境。ここまでは人里や山間部の写真が多かったですが、四国の自然環境は、室戸岬の亜熱帯性樹林、沿岸から低地に発達する照葉樹林、広大な面積を占める人工林、四国山地にわずかに残されたブナ林とその上方に形成される亜寒帯性樹林、四万十川や仁淀川、そして吉野川などの河川と多数の清冽な支流、さまざまな島嶼が浮かぶ瀬戸内海、黒潮に洗われる太平洋沿岸に代表される多種多様な環境を含んでいます」

──読者の方に、メッセージをお願いします。

山田:

四国には、人との暮らしが密接に結びつき、保たれてきた自然環境が多くあります。ですが、過疎・高齢化や人の土地利用の変化によって、そうした結びつきが崩れてきており、人と自然との問題が表面化しています。

四国は全国に先駆けて過疎高齢化が起きている地域でもあるので、ここで上手い折り合いの方法を見つけて解決できれば、その外の地域にも活かしていくことができるのではないかと考えています。

ツキノワグマの生息地である徳島県那賀町にて、地元の図書館と協力して開催している「木頭クマ祭り」。「地域住民が、より気軽に立ち寄ることができるお祭りのようなイベントです。パネル展示や講演のような普及啓発だけでなく、地元で活躍する飲食店等による飲食・グッズ販売の出店ブースも構え、親子連れからお年寄りまで町内外の方々が楽しみながら四国のツキノワグマについて知り、考えるきっかけとなる場を目指しています」

山田:

そしてまた、課題の解決を地域の方たちをはじめ、いろんな人と共同で行うことで、地域の活性化やその地域が持つアイデンティティの再発見にもつながるのではないかと思っています。

今、自然と触れ合う機会が減ってきている中で、こうした活動を通じ、自然の営みを知り、興味を抱くきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

山田:

チャリティーは、野生動物の調査費用、主に自動撮影カメラの購入費用に活用させていただきたいと思っています。

科学的な知見をもとに、保全活動や軋轢問題に関わる対策に生かすことができます。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

「設立20周年の際に撮影した写真です。当センターの理事や職員だけでなくボランティアのみなさんなど、いろんな方に支えられて活動をしています」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

私は小学校から高校までを四国の徳島で過ごしたので、四国には愛着があるのですが、情報は子どもの頃からアップデートされておらず、なんとなく「自然が多い」というイメージしかありませんでした。

今回、四国自然史科学研究センターの皆さんにお話をお伺いし、四国の自然の現状や、直面している課題について知ることができました。

同じ場所で、私たち人間だけはなく、野生生物も、同じようにいのちをつなぎ、日々を育んで生きているということ。

野生生物が生息する地域に限らず、この地球に生きるすべての人が、そのことについて考えてみる必要があるのではないでしょうか。

【2025/9/1-7の1週間限定販売】

四国のかたちをイメージしつつ、四国に生息するツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニホンザル、ニホンジカ、タヌキ、アカネズミと、スズタケ、アケビ、キレンゲショウマ、イヨフウロを描きました。

豊かで美しい、繊細な自然のいのちが、100年後も200年後も、途絶えることなくずっと続いていくようにという願いを込めています。

“Listen to nature(自然の声に、耳を傾けて)”というメッセージを添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!