日本での患者数はたった65名とされている希少難病「MECP2重複症候群」患者家族会が今週のチャリティー先。

MECP2重複症候群は、X染色体上にあるMECP2遺伝子が重複していることにより、くり返す感染症、難治性のてんかん発作や中度から重度の知的障害、歩行困難などさまざまな症状が起こる進行性の難病です。2019年には小児慢性特定疾病に、2024年4月には指定難病に認定されました。

息子のかなでさん(13)が2歳半の時にMECP2重複症候群と診断を受けた河越直美(かわごえ・なおみ)さん(48)。治療法確立のため、日本でも十分な情報が得られるようにと5人の母たちと共に、9年前に患者家族会を設立しました。

「勇敢な子どもたちのことを知ってほしいし、治せるものは、治したい。

何よりも先に治療法を子どもたちに届け、笑顔を取り戻したい」。

そう話す河越さん。活動について、お話を聞きました。

お話をお伺いした河越さん。息子のかなでさん、夫の義仁さんと、かなでさんの中学校の入学式にて

MECP2重複症候群患者家族会

希少難病MECP2重複症候群の治療法が確立し、日本で治療が受けられるようになることを目標に、この疾患の社会的認知を上げる啓発活動や、情報発信を行なっています。

また、世界希少・難治性疾患の日(Rare Disease Day)の取り組みにも賛同し、毎年2月には高校生たちと協力して「RDDきっず」を主催し、地域社会に向けて希少疾患の理解促進に取り組んでいます。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/08/25

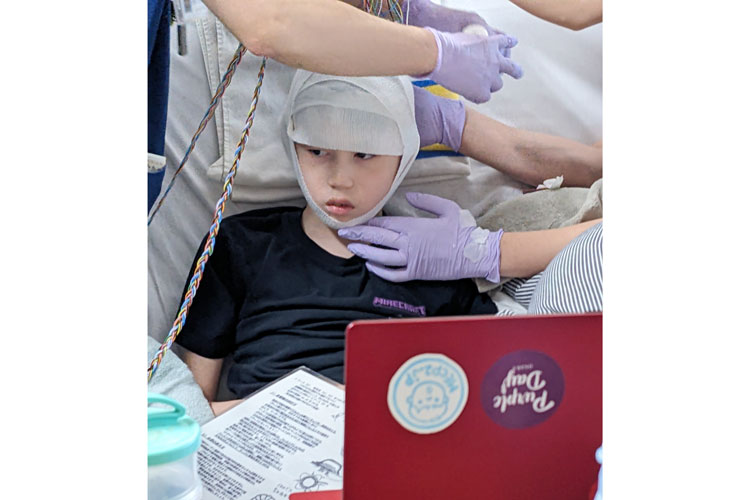

河越さんの長男のかなでさん。「肺炎から呼吸状態が一気に悪くなり挿管を打診された時。MECP2重複症候群は感染症に弱く、一気に重症化してしまい、時に命を脅かすこともあります。一度治って退院したものの別の菌に感染し、その日のうちに再入院ということも珍しくありません」

──今日はよろしくお願いします。

MECP2重複症候群とは、どのような疾患なのでしょか。

河越:

国内で診断を受けた患者数は、2017年時点でたった65名の希少疾患です。

ヒトのX染色体上にある「MECP2遺伝子」のXq-28番地に、本来であれば一個しかないはずの遺伝子が2個以上あることで発症する、男の子に多く見られる進行性の重度の神経疾患で、2005年に発見されました。私の息子の場合は2つ、中には3つある子もいます。

MECP2遺伝子は他の遺伝子の調整役を担っていますが、この調整役の遺伝子の重複によりタンパク質が過剰発生し、てんかん発作や知能・身体の発達の遅れなど、さまざまな症状が出てきます。

特徴的な症状としては、抗てんかん薬が効かず難治に経過するてんかん発作と感染症に弱く、それを繰返してしまうことがあります。同じ遺伝子疾患に「レット症候群」がありますが、こちらはMECP2遺伝子の欠失により、さまざまな症状が起こり、ほとんどの患者さんが女の子です。

「てんかん発作が止まらなくなり入院。24時間脳波検査をするために電極を頭につけているところです。どんな抗てんかん薬でも発作をコントロールすることが難しく、薬の副作用の方が強く出て、QOL(生活の質)が下がってしまいます」

河越:

進行性の神経疾患で、年齢を重ねるごとに、できていたことができなくなっていきます。9歳ぐらいまでに多くの子が発作を発症し、それを境に症状が悪化していくということがあります。

それまでは知的、また体の発達も、ゆっくりではありますが着実に成長する部分があって、発する言葉は数単語でも、こちらが言っていることをだいたい理解していますし、大半の子が、お座りぐらいまではできるようになる印象です。

個人差はありますが、歩けるようになるのは3歳頃、遅くて5歳ぐらいでしょうか。疾患の度合いもさまざまで、全員が歩けるというわけではなく、歩行器を使えば歩けるという子もいます。「バニーホッピング」と言って、うさぎが跳ねるように両手を地面につき、ピョンピョン移動する子が多いです。

──発作が、症状を左右するところがあるんですね。

河越:

そうですね、発作が起こるまでは、皆ゆっくりではありますが、知的にも身体機能的にも成長を感じられます。発作が起きたことがきっかけで、それまでできていたいことができなくなっていくということは言えると思います。

現在、患者家族会には35人の患者さんがいますが、9歳以上で見ると、9割近い子に発作が起きています。9歳以上の子で2人だけ、生まれてから一度も発作が起きていないという15歳と21歳の子がいますが、彼らは退行も今のところ見られず、認知機能もしっかりしています。

──見た目の特徴などはありますか。

河越:

全身低緊張気味で、顔の筋肉も緊張張が低下しているので顔の真ん中が緩く、おちょぼ口なのが特徴です。小さいうちはコロコロとまあるく、思春期あたりから面長な顔つきになってきます。みんな何となく似た顔をしています。

「家族会の子どもたちを見ると、つぶらな瞳と小さな口(おちょぼ口)、大きな耳、細長い指と細長い爪が共通しています」

中学校の支援級でプロンボード(起立台)に立つかなでさん。「自分で立位姿勢を保持できなくなり、股関節や膝も曲がったままの状態のため、プロンボードに立つことで関節をのばしたり正しい姿勢の保持をする練習をしています」

──息子のかなでさんについて教えてください。

河越:

13歳になる息子のかなでは、2歳半でMEPC2重複症候群と告げられました。

昨年、発作が止まらず入院になり、入院中に発作を止めるために強めの薬を使い意識もうろくとした中で誤嚥性肺炎になり、その後も入退院を繰り返し、以降、胃ろうや導尿、痰の吸引といった医療的ケアを受けながら日々過ごしています。大好きだった食べることも難しくなりました。

──それまでは、自分で食べておられたのですか。

河越:

はい。昨年までは、家族と同じ食事を細かく刻んで食べていました。

家族と同じテーブルにつき、同じものを食べることが大好きでしたから、不器用ながらも自分でスプーンを口に運び、食事をしていました。

しかし、発作がずっと続いている状態で、飲み込む力も弱くなり、覚醒度も低くなり、ペースト食さえ誤嚥の危険性があり、どうしても胃ろうでの注入になってしまいます。

以前は毎週末、家族で外食していましたが、本人が食べることが難しくなり、彼は(胃ろうの)注入がメインになってしまうので、外食に行くこともなくなりました。

本人の原動力でもあった食の彩りがなくなってしまったことは残念で悲しく、親としてもつらい気持ちです。

週末の外食での一枚。「もう食べ終わったのに、大好きなハンバーグを食べた過ぎて、パンをくわえたまま片付けられそうなお皿に手をのばしています」

──日常生活の意思疎通などはいかがですか。

河越:

発作が出ていない頃や、まだそこまで酷くなかった頃は、たとえば何かを「飲む?」「食べる?」と尋ねると「飲む」「食べる」など単語で返してくれました。

しかし発作がひどくなってからは声を発することはほとんどなくなり、今は全く話さなくなりました。顔の表情も無くなり、身体も思い通りに動かせないので、彼の言動や表情から何かをくみとるということが難しくなりました。

人間のさまざまな機能のなかでも、「表情が無くなる」「笑顔がなくなる」ことは、失われると特につらいものなのかもしれません。できないことが増えていったとしても、彼が笑っていたら「少なくとも今はしんどくないのかな」「楽しいんだな」と安心することができました。

かなでに限らず、発作が治まらない家族会の子やそのご家族も、同じような状況を抱えています。

本人たちが何かしらしんどさを抱えていると思うと「取り除けるものは、できるだけ取り除いてあげたい」と心から思います。

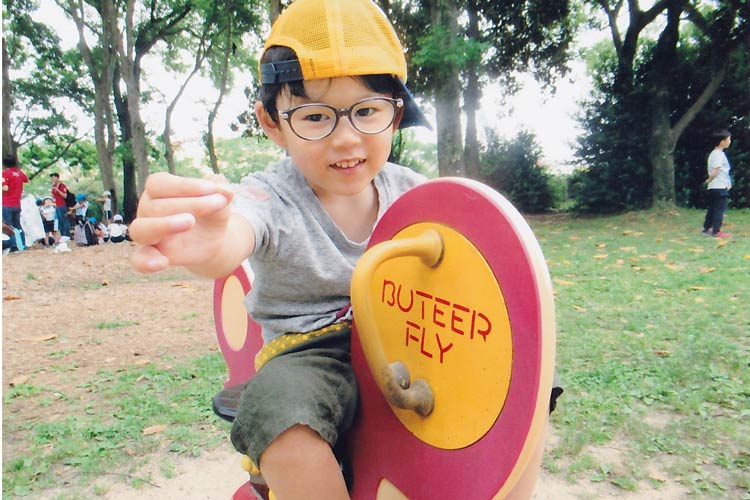

療育園の遠足で、一人で遊具に乗るかなでさん。「かなでの成長の横には、常に母親である私がそばにいました。しかし療育園に通う中で、いつの間にか先生とかなでの世界ができて、私が知らない間にできることが増えていきました。この遊具も、一人では乗れないと思っていたのに、先生から『上手に1人で乗れますよ!』と言われて衝撃でした」

生後間もない頃のかなでさん。「赤ちゃん特有の何かを訴えるために泣くことはあまりなく、泣いたとしてもとても小さい声で、静かな赤ちゃんでした」

──かなでさんがMECP2重複症候群と診断された経緯を教えてください。

河越:

かなではマレーシアで生まれました。

生まれた時、まず泣かなかったんです。お姉ちゃんに次いで2度目の出産だったので、この時、最初の違和感を覚えました。

取り出してくれた先生がお尻かどこかを軽く叩くと泣き始めましたが、それは「キューキュー」という、赤ちゃんというよりは恐竜の赤ちゃんのようなか弱い泣き声で、「もしかしたら、何かあるかもしれない」と思いました。

その後、黄疸が強く出て入院が長引いたのですが、母乳は上手に飲むことができず、ミルクに変えると飲みながら大量に吐き、ほかにもおもちゃに手を伸ばさない、追視をしないなど、違和感の連続でした。

先生に訴えると「赤ちゃんはミルク吐くしね」などとかわされ、私の違和感は周囲に理解されないまま数ヶ月が経ちました。

生後半年の時、あまりに上のお姉ちゃんの時と違い過ぎる状況を見過ごせず、「絶対何かあるはずだから、検査をしてほしい」と訴えて診てもらうと、脇の下をかかえて抱いた時、普通の赤ちゃんであれば足を突っ張らせるのですが、それがなくて「あれっ」となりました。

頭を触ると、本来なら1歳頃に閉じるはずの、頭のてっぺんにある大泉門(だいせんもん。頭のてっぺんにある骨と骨との隙間)が、すでに閉じていることもわかりました。

「生後11ヶ月になっても一人でお座りができず、あまりにお姉ちゃんとは違う発達に毎日が不安でした。それでも、大量に吐いていたミルクを、離乳食になってから吐かなくなり体重もどんどん増えて、笑顔が見られるようになり、違和感を持ちながらも『もしかしたら本当に成長がゆっくりだけなのかも』と思える日もありました。でも次の日にはまた不安になる…の繰り返しでした」

河越:

そこで初めて「何かあるかもしれない」と、MRIはじめいろんな検査をしたところ、「何が原因かはよくわからないけれど、脳を見る限り、おそらく自力で歩くことはできないだろうから、早めにリハビリをスタートして、成長を促しましょう」と告げられました。

──そうだったんですね。

河越:

成長に課題を抱えた子を海外で育てるのはあまりにもハードルが高く、かなでが1歳の時、日本に帰国しました。東京に住んでいましたが、検査のために入院した病院で「大阪に小児リハビリ専門の病院がある」と聞き、「息子の成長にとって一番良い環境で生活しよう」と、家族で大阪に引っ越してきました。

大阪に越してからは、毎日親子で一緒に療育園に通い、家でもできるリハビリや関わり方を教えてもらったりしながら、親子共々、充実した日々を過ごさせてもらいました。

おじいちゃんが作ってくれた手作りブランコを療育園に寄付。「毎日ジェットコースターのように先生とお友だちたちと室内ブランコを楽しんでいました」

河越:

マレーシアにいた頃は「気にし過ぎ」「心配し過ぎ」と息子の違和感を周囲に理解してもらえず、夜な夜なパソコンの前に座っていろんな情報を調べては落ち込み、たった一人で孤独を抱えていましたが、療育園では同じような境遇のお母さんと出会い、いろんな話ができて、気持ち的にもすごく楽になりました。

この時はまだMECP2重複症候群だとわかっていませんでしたが、「何があったとしても、こうやってつながることができる人がいるし、楽しいことができる」と、前向きな気持ちになれていました。

MECP2重複症候群の確定診断が出たのは、そんな時です。

「私の心配しすぎではなく、やはり原因があったのだ」と腑に落ちましたし、病名がわかったことで、逆に前を向くことができました。

阪急電車が大好きなかなでさん。「歩行器に乗り、大好きな阪急電車を毎日のように見に行っていました。家に戻る最中も『カンカンカンカン』という踏切の音を聞くと、くるりと方向を変えて阪急電車目がけて歩く毎日でした」

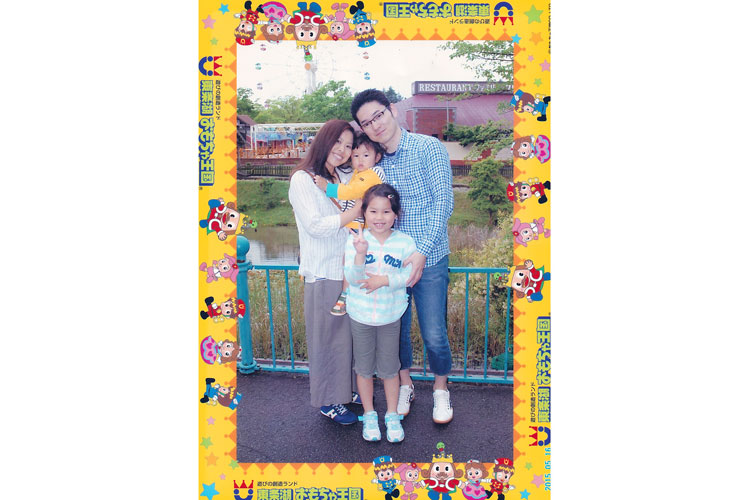

家族旅行に出かけた先での一枚。「兵庫県にある東条湖おもちゃ王国で撮ってもらった家族写真です。確定診断を受けてから、旅行先では必ず写真を購入するようになりました」

河越:

この頃、かなではリハビリをやればやっただけ効果を感じられたし、表情も豊かになり、手振り身振りで思っていることを伝えてくれたり、いたずらをしたり、著しい成長も感じていました。

当時はMECP2重複症候群の情報は今以上に少なく、医師からは「25歳までに半分の子が亡くなる」「発作が起きたら、できることがどんどんなくなっていく」と告げられましたが、「そうなのであれば、彼がいろんなことができるうちに、親としてできる限りのことを経験させてあげよう」と、逆にすごく前向きになりました。

毎年旅行へ出かけ、観光地で撮ってもらえる家族写真を買っていました(笑)。

…今振り返ると、このような時期だったからこそ、家族会を立ち上げられたのかもしれません。療育園やリハビリで生活の基盤ができ、かなでの成長を感じられて、サポートしてくれる家族や先生方がいてくださったからこそ、家族会設立にパワーを注げたのだと思います。

「小学校に入って最初の運動会には、栃木からじぃじとばぁばが駆けつけてくれました」

──充実した生活を送られていた中で、家族会の立ち上げに至られた経緯を教えてください。

河越:

2015年の年末、アメリカで、今後の治療法に大きく貢献するような研究論文が発表されたんです。

かなでがMECP2重複症候群と診断されてから、日本では情報が少なかったので、海外のサイトをよく見ていました。海外のMECP2重複症候群の患者家族のSNSグループに入っていたのですが、患者家族が研究者とつながっていて、この研究論文がすぐに公開されたんです。

それによると、まだマウスでの治験段階ではあるものの、核酸治療薬の投与により、MECP2重複症候群のさまざまな症状の引き金となっている脳内に過剰に発生するタンパク質を抑制し、症状を抑えることに成功したということでした。

SNSは「治るようになるかもしれない!」とお祭り騒ぎで、「一刻も早く研究資金を集め、治療薬として世に出せるように」と、早速ファンドレイジングもスタートしました。

2019年6月、名古屋で開催された小児神経学会に患者会ブースを出展した時の一枚。「この時はまだ小児慢性特定疾病にも難病指定にもなっていなかったので、まずは『MECP2重複症候群』という名前だけでも知ってほしいと思い、必死にチラシ配りを頑張りました」

河越:

「こんな画期的なニュースは、日本でもきっと大きく報道され、話題になるだろう」と期待して待っていましたが、どれだけ待っても、そのような気配がありません。

その時、ふと思ったんです。「海外の情報にアクセスすることが難しい患者家族は、治療法ができるかもしれないという情報を知らずに、ずっと過ごすことになるのかな」と。

「それはおかしい」と思いました。世界中どこで暮らしていても、この病と同じように闘い、家族が抱えている問題も同じなのに、言葉が違うだけで、未来への希望になる重大な情報を手にいれることができない。いつか日本でも治験が始まったり、治療ができるようになる日が訪れるかもしれないのに、当事者家族がそれを知らないせいで、何もできない状況は避けたいと思いました。

家族として立ち上がらなければ、情報を得ることも、発信することも、日本から治療法の確立を目指すこともできないと思ったんです。

──そうだったんですね。

河越:

当時、MECP2重複症候群の息子さんのことをブログで発信されていたお母さんがおられました。その方に連絡を取り「アメリカで、治療法に関する発表があったのを知っていますか」と尋ねると「知らない」と。

「日本でも今後、研究が進むかもしれないから、ぜひ集まって家族会を作りませんか」とブログで発信していただき、私を含め賛同してくださった6人のお母さんたちと、家族会を立ち上げました。

家族会設立当時のメンバーの皆さん。「2016年10月10日、『MECP2重複症候群を知って欲しい』という一心で、北は仙台、南は鹿児島から母たち6人が大阪に集まり、家族会を発足させました」

2025年8月に開催した家族会のファミリーキャンプにて、参加者の皆さんの集合写真

──家族会設立から10年、今後の目標について教えてください。

河越:

現在、アメリカでは核酸治療薬、中国では遺伝子治療の治験が進んでいます。これらを日本でも受けられるようになればと思っています。

どちらの治療法も一長一短ありますが、「治療法が何もない」や「これしかない」ではなく、患者さんと家族が「治療法を選択できる」体制を作っていけたらと思います。

アメリカで進んでいる治験については、その後、ヨーロッパでも実施されることが決まっていますが、それ以降は決まっていません。日本の患者家族会として、国際的なアンケートに答えたり、研究者に認知していただいたりしながら、「日本にも患者がいるんだよ」ということをアピールしています。

──進展があるといいですね!

「この夏のファミリーキャンプでは、高校生以上のきょうだいお姉さんズ(会ではこう呼んでます)と小学生以下のきょうだいたちが3日間一緒に過ごし、ファミリーキャンプの旗を作りました。当事者も家族もサポーターさんも皆が楽しそうで、自然と笑顔があふれていました」

河越:

もう一つ、家族会としての大きな課題があります。

患者家族として、MECP2重複症候群の早期診断・治療は非常に大事だと捉え、訴えてきました。その甲斐もあって、2021年よりMECP2重複症候群の確定診断に必要な遺伝子検査が保険適応になり、早期の診断と治療につながっています。

それ自体はすごく良いことなのですが、見方を変えると、親御さんは、我が子が生後たった数ヶ月で「MECP2重複症候群です」と告げられることになります。

ひと昔前と違って日本語の情報も増えており、親御さんが調べると、すぐに「現時点では治療法がないこと」「進行性の難病であること」がわかります。その状況は会として悩ましく、着手しなければならない課題だと感じています。

──どういうことでしょうか。

河越:

以前はMECP2重複症候群と診断されるまでに、ある程度の時間がかかりました。

診断される時点では、家族はある程度、その子と時を過ごしているし、療育などの福祉サービスにつながっていて、周りのサポートがある状態であることが多かったんです。

東海エリアの家族の交流会の様子。「家族会では年に数回、住んでいる地域で集まるエリア交流会を開催しています」

河越:

親御さんにとっては、子どもが生まれて間もなく、成長もこれからという時に突然「MECP2重複症候群です。重度の知的障害のある疾患です」と告げられるのと、子育てをしながら「なんとなく発達が遅れているな」と感じている中で「MECP2重複症候群です」と告げられるのでは、全く状況が違ってきます。

生後数ヶ月でMECP2重複症候群だと告げられた時に、極端な話、「何もできない子なんだ」と思いこみ、その子を育てる前にその子の人生を諦めてしまうような、その子の将来を左右してしまうようなことが起きる可能性もあると危惧しています。

「岐阜に旅行に行った際、岐阜に住んでいるMECP2重複症候群の患者家族に連絡を取って一緒に遊んだ時の一枚。まるでお兄ちゃんと弟のような感じで、周りで見ていた家族たちはすごくほんわかしました」

河越:

お伝えしたように、MECP2重複症候群の子どもたちはゆっくりながらも成長し、その中で親も楽しいことを見つけられるし、子どもの反応も感じられます。

家族会として、どこともつながっていない状態で、我が子がMECP2重複症候群と診断される親御さんに対して、そういったことを発信していく必要があるし、心理面や福祉制度に関するフォローなどのピアサポートを担っていく必要があると思っています。

難しい疾患であることは事実です。ですが、治験も進んでいて希望を持てるということ、大変なことだけじゃなく楽しいこともあるということを、知ってもらえたらと思っています。

2025年3月、MECP2重複症候群の治療を研究する研究班と一緒に公開シンポジウムを開催。「国内でMECP2重複症候群を研究している先生方との一枚です」

世界希少・難治性疾患の日(Rare Disease Day:毎年2月末日)に合わせ、大阪明星高校の一室を借りて2020年から毎年開催している「RDDきっず」。「これから大人になり多様性が求められる社会に出て行く高校生たちに、希少疾患児とその家族の日常を一緒に過ごす中で体感してもらうイベントです」

──かなでさんに対しては、どのような思いがありますか。

河越:

希少疾患や進行性の難病というと、どうしても「かわいそう」というイメージが先行しがちですが、かなでをはじめ、MECP2重複症候群の子どもたちは、日々この疾患と闘い、打ち勝ってきている勇敢な戦士です。

できたことができなくなり、また今後もそれが続くと思うと、不安に感じることは正直、多いです。だけど、それらを跳ね返すぐらいの「絶対負けない!」という気持ちでいることで、前に進めています。

将来看護師を目指す看護大学生たちに、希少疾患児とその家族と一緒に過ごしてもらう中で感じたことを実際に看護師になった時に役立ててもらうよう、まずは、日常を知ってもらうことを目的にしたイベント「Rareスマイル」

──活動のモチベーションを教えてください。

河越:

勇敢な子どもたちのことを知ってほしいし、やはり治せるものは、治したい。

何よりも先に治療法を子どもたちに届け、笑顔を取り戻したいと思っています。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

河越:

チャリティーは、MECP2重複症候群の社会的認知度を上げるために、学会でのブース出展や講演会、勉強会などを開催しているほか、高校生や医療職を目指す学生の方たちを対象に、MECP2重複症候群の子どもたちや希少疾患の子どもたちと一緒に過ごしてもらうイベントなどを開催しています。

今回のチャリティーは、こういった活動の必要な資金として活用させていただく予定です。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

2025年2月に開催した「RDDきっず」にて、参加者の皆さんの集合写真。「7組の家族と大阪明星高校1年生8人から始まったイベントは、今年6回目を迎えました。参加家族も増え、学生も1校だけではなく、大阪女学院、四天王寺学園の中高生も加わり、総勢80名を超えるイベントになりました」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

全国に患者さんが100人もいない、超希少な難病であるMECP2重複症候群。

情報も少なく、河越さんはじめ、家族の皆さんが診断された時の不安はとても大きかったのではないかと思います。家族がつながり合うことで共感や希望が生まれ、そのつながりが、治療法確立に向けての未来へとつながっていくのだと思いました。

早期診断が可能になった一方で、河越さんが指摘されたような懸念が生まれていること。この疾患に限らずあることだと思います。そういったところにも、目を向けていく必要があると感じたインタビューでした。

【2025/8/25-31の1週間限定販売】

太陽に向かって飛ぶ鳥たちを描きました。

雲間からのぞく太陽は、MECP2重複症候群の治療法の確立という未来への希望を、首にスカーフを巻いた鳥たちは、困難に立ち向かう当事者と、その家族を表しています。

“You are the heroes/ Hope rises with the sun(君たちはヒーロー/ 希望は太陽と共に昇る)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!