日本では毎年、新たにに2,000〜2,500人の子どもが「がん」と診断されています。

早期発見や治療法の発展により、生存率はひと昔前と比べて大きく上がりましたが、成長の途中にある子どもたちにとって、手術や化学療法、放射線治療による影響、また長く学校を休むことにもなる入院・治療への心身へのサポートは、決して十分なものではないといいます。非常に稀な病気でありますが、子どもの病死の一番の原因でもあります。

今週JAMMINがコラボするのは、一般社団法人「みんなのレモネードの会」。

ファミリーマートさんで販売されている「みんなのレモネード」でご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

団体を立ち上げた、代表の榮島佳子(えいしま・けいこ)さん。

長男の四郎(しろう)さん(18)は、3歳の時に小児がん(脳腫瘍)を発症。成長の過程で、さまざまな困難を体験しました。

「小児がんになったから、きょうだい児になったから、だからといって何の責任も背負う必要はありません。みんながそれぞれに、思い描く人生を生きていけばいい。無理をせず、ただその子らしく生きてくれたら、それで十分なんです」。

そう話す榮島さん。

活動への思いを伺いました。

お話をお伺いした榮島佳子さん。写真は、母校の大学でゲストスピーカーとして小児がん啓発について講演した際の様子。現在も講演依頼を受け、各地で活動を続けている

一般社団法人みんなのレモネードの会

小児がんの当事者として、みんなで悩みましょう、笑いましょう、共につながりましょう、あなたはあなたのままで…と育ててきた大切な居場所が「みんなのレモネードの会」です。小児がんの啓発活動、当事者やきょうだい児、家族への支援に関する活動を行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/08/04

榮島さんの故郷・岡山県の井原市立高等学校にて開催された「みんなの笑顔をつくるレモネードスタンド」。患児家族やボランティアさんが全国から集まった

──今日はよろしくお願いします。最初に、みんなのレモネードの会さんのご活動について教えてください。

榮島:

小児がん当事者の「こんなことがあればいいな」「こんなことをしてほしいな」という声をひとつずつかたちにしながら「つながる・とどける・つたえる」の3つを柱に、支援を行っている団体です。

団体名が「レモネードの会」なので、レモネードスタンドを頻繁にやっている団体だと思われがちなのですが、「つながる」については、犬部、読書部、UNO部、シール部、ティーンエイジャーおしゃべり部、夜のラジオ体操部、あとはオンライン自習室、保護者対象のおしゃべり部…さまざまな部活動をやっています。

最近、ポケモンカードゲームクラブもできました!

「つながる」活動。写真はオンライン交流会「読書部」の様子。おすすめの本を紹介する四郎さん

榮島:

「つたえる」については、小児がんのこと、レモネードスタンドのこと、当事者の子どもたちの治療中や退院後の困難や苦労などを講演などでお話させていただいています。

小児がん支援のレモネードスタンドについては、ありがたいことにファミリーマートさんでレモネード販売をしていただいたことがきっかけで、より多くの方に知っていただき、「みんなのレモネードの会さんを応援するレモネードスタンドを開催したい」という声を各地からいただきます。その際には当事者が困っていることや抱えている課題を、必ずお伝えするようにしています。

「とどける」については、入院中のお子さんを対象に、ささやかですがお誕生日やクリスマスのプレゼント、CVカテーテルのカバーなどを届ける活動です。CVカテーテルのカバーは、年間100件ほどお送りしています。

「とどける」活動。写真は2024年、みんなのレモネードの会に参加する子どもたちが、自らお世話になった病院や施設にクリスマスプレゼントを届ける「みんレモサンタ」で、東京慈恵会医科大学附属病院を訪問した際の一枚

榮島:

一口に「小児がん」と言っても、入院して治療中の子もいれば、退院して自宅療養中の子もいます。息子もそうでしたが、副作用で体がなかなか思うように動かなかったり、お空に旅立つお友達がいたり、それまでの日常とは違う、不安のある生活を送る中で、ちょっとしたワクワクがすごく嬉しかったんですよね。

部活動などは、もしかしたら皆が集まって遊んでいるだけに見えるかもしれないですが(笑)、入院中の子や自宅療養用中の子たちにとっては、ここに、実はさまざまな支援が含まれているんです。

「この夏もファミリーマートさんより『みんなのレモネード』が発売されています!ファミリーマートさんと、小児がん患児ときょうだい児メンバーのみんなで共同開発しました」

──というのは?

榮島:

公的な支援や、入院中、病院でサポートを受けられるうちはまだ良いですが、特に退院後は病院から離れてしまうと、途端に支援が少なくなります。

でも小児がんの子どもたちの治療は、退院後も続きます。退院はしたけれど、免疫力や体力はまだ回復していなかったり、お薬を飲み続けていたりする中で、学校に復学するのが難しかったり、なかなかお友達ができにくかったり、「自分の居場所」を感じられる機会が少なくなってしまうこともあります。

──確かに。

榮島:

入院中から退院後まで、そしてきょうだいさんやご家族も含めて、細かいちょっとした、「こんなことがあるといいな」をかなえながら、居場所を作っていくことができたら。子どもたちがちょっとでも楽に、楽しい気持ちになってもらえたらという思いで活動しています。

2023年から、横浜市西区の一室を「みんレモのお部屋」として開室。写真は、保護者対象「みんレモサロン」にて

2012年、入院中の四郎さん。「化学療法の副作用により赤血球を輸血中の一枚です。放射線治療用のマスクが完成。看護師さんが『怖くないように』と、好きな戦隊ヒーロー風にしてくれてご機嫌の一枚です。入院、治療というとつらい、悲しいというイメージが先行しますが、もちろんそんな時もある中でも笑いや楽しい瞬間もあって救われました」

──団体を立ち上げたきっかけを教えてください。

榮島:

2011年、息子が3歳の時に小児がん(小児脳腫瘍)を発症しました。

梅雨の頃、幼稚園から「(息子が)頭が痛いと言っている」と連絡がありました。当時、私はフルタイムで働いていたので、おばあちゃんに迎えに行ってもらって病院で診てもらうと胃腸炎」とのことでした。

しかし日に日に症状が悪化し、頭痛や嘔吐だけでなく、痙攣や失禁が起こるようになりました。

「こんなに胃腸炎が続くはずはない」と思い、病院で懇願してCTをとってもらうと「生まれつきの水頭症」と診断されました。でも、何かおかしい。近くにあった子ども病院に転院し、すぐに手術を受けました。

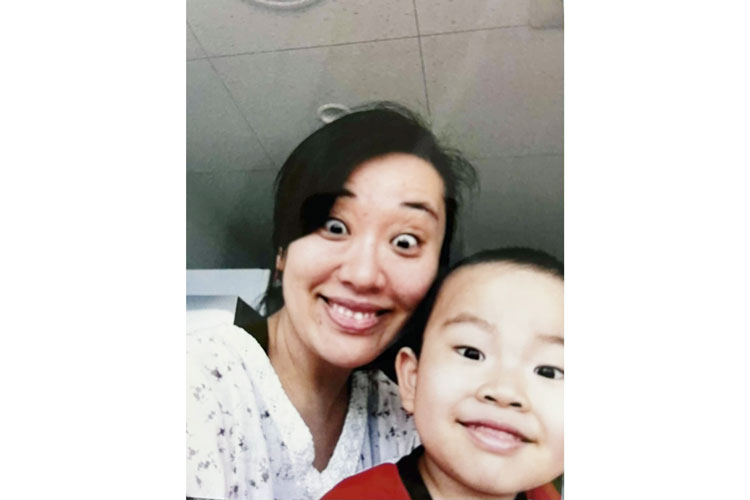

2012年7月、入院中の一コマ。「自宅にいるパパに、近況報告の写真撮影。親子で変顔して楽しんでいました」

榮島:

その時は「脳の中心に良性の腫瘍がある」という話だったのですが、翌年、2012年の春になって「腫瘍が大きくなっている。急にこんなに大きくなるのは悪性が疑われる」ということで、手術ができる病院を探して転院して摘出手術を受けました。

調べるとやはり悪性のもので、化学療法と放射線治療を経て、5歳で退院しました。

──そうだったんですね。

榮島:

息子が入院した病院は、自宅から車で3時間の距離でした。

毎回、化学療法のたびに白血球や赤血球値が落ちて、なかなか家に帰ることでできず、病院でつきっきりで過ごしていたのですが、その時、本当にちょっとしたことに、楽しみをしみじみと感じました。

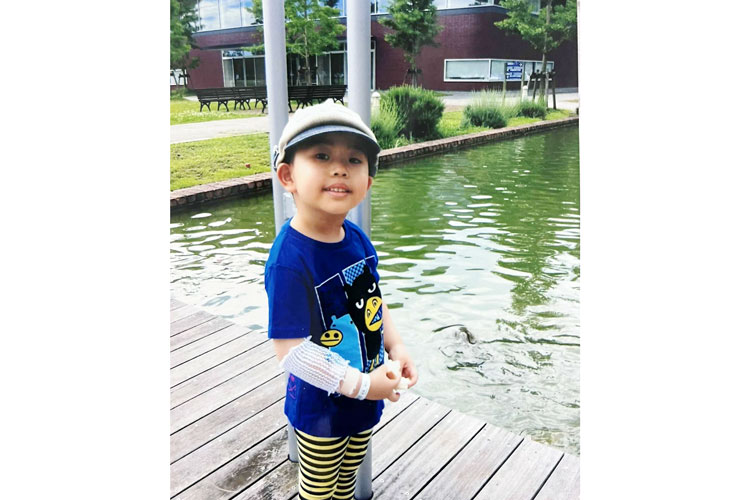

プレイルームで遊ぶ四郎さん。「治療がない時は、プレイルームで遊ぶ時間を毎日楽しみにしていました」

榮島:

シャワーを浴びるだけでも一大エンターテイメントだったし、敷地内に池があって鯉がいたんですが、治療のない朝は、息子と一緒に鯉に餌やりをするのも楽しかった。看護師さんが点滴のラインを長めにしてくださって、プレイルームで遊ぶのも楽しかったです。

最初に頭痛を訴えてから一年ほど経った2012年9月に退院し、そこからは自宅療養になりました。

免疫力も体力も落ちていて、最初は歩くのも、鉛筆を一本持って絵を描くのも精一杯でした。朝や夕方、リハビリのために息子と一緒に近所を散歩したり公園に行ったりしましたが、免疫力が弱いので、他の子とは近くで遊べない。遊んでいる子どもたちを遠くに見ながら、地面に絵を描いたりしていました。切なかったです。

入院中、朝ごはんの食パンを少し残し、病院の敷地内にいた鯉に餌やり。「免疫が安定している時は、ちょっとだけ出かけるこの時間が楽しみでした。だけど池まで行くにも疲れてしまい、車いすで移動する日もありました」

退院後、公園で遊ぶ四郎さん。「免疫が十分に上がっておらず、またちょうど風邪が流行する時期でもあったので、人が少ない時間に、マスクをつけて、楽しく遊ぶ親子からは離れて、親子二人で公園の片隅で遊んでいました」

榮島:

退院したのは息子が年中さんの時でした。幼稚園に戻るのですが、体力がないので、すぐに疲れてしまいます。一度、先生から教えてもらったのは「外遊びの時間は、真っ青になって階段を降りて一人で砂場の横の椅子に座っている」ということでした。

家に帰ってくると疲れて横になっていたし、周りの元気なみんなになじめず、いつもぽつんと、一人でいる感じでした。外に出る時はいつも、私の手をぎゅっと握っていました。

小学校に上がってからも体力はなかなかつかず、居場所がなかなか見つけられませんでした。彼は本が大好きだったので、図書館で過ごす楽しさを見つけ、図書委員になりました。

子どもにとって、学校って絶対的な居場所だと思うんです。だけど小児がんの子どもたちにとっては「学校が居場所ではない」という場合が、なきにしもあらずで。自分がモヤッとしたり、「いづらいな」って感じる場所だけがすべてじゃない、ちょっと外に目を向けると、楽しい場所もたくさんあるんだよということを知ってほしいし、そういう居場所があることが大切かなと思います。

──そうか。だからたくさんの部活動があるんですね!

榮島:

今、息子は高校生になりましたが、本当に最近になってやっと、人と関われる体力がついてきたと感じています。

小学校3年生の時からレモネードスタンドを始めたのですが、すぐ疲れてしまうので、ヨガマットを持ち歩き、疲れたら裏にヨガマットをひいて、休んで‥という感じでした。

2024年夏、地元の納涼祭りでレモネードスタンドに立つ四郎さん(左から2番目)

──レモネードスタンド開催のきっかけは何だったのですか。

榮島:

「町内会のクリスマスイベントで出店者を探している」というので、いろんな人にお世話になった恩返しに、何かやってみようかと息子と話し、その時は本当に気軽に、一回で終わるつもりでレモネードスタンドを開催しました。2016年12月のことです。

それぞれのご家庭の考えがあると思いますが、我が家の場合は早い段階から、「がん」という言葉を息子に伝えていました。というのは、通院のたびに「がんセンター」と書かれた文字の前を通る必要があったからです。

当時、息子はまだよくわかっていませんでしたが「これを見ながら通うなら、今後、がんの話題は避けられないだろう」と思ったので、あえて「がん」と伝え、こういう病気だと伝えるために、がんに関するいろんな絵本を一緒に読みました。

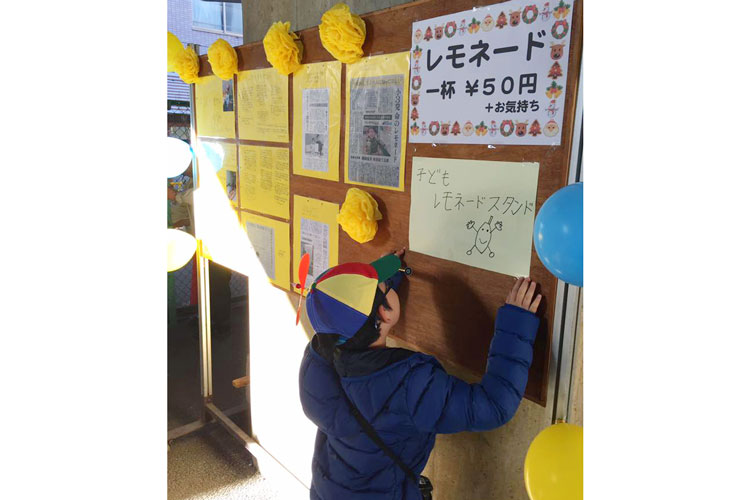

2016年12月、初めてのレモネードスタンド「子どもレモネードスタンド」の開店準備の様子

榮島:

その中のひとつに、アメリカで小児がんと闘っていたアレックスちゃんという子の『ちっちゃなアレックスと夢のレモネード屋さん』という絵本がありました。家の庭でレモネードスタンドを開き、その売り上げを小児がんの子どもたちのために寄付するというアレックスちゃんのストーリーを見て、同じようにレモネードスタンドをやることにしたのです。

──そうだったんですね。

榮島:

そうすると、小児がんと闘病する子どもとご家族が集まってくれて、病気や治療生活に対する不安を話してくれました。その時に「うちだけじゃないんだ」と思えたし、息子と同じように本が好きな子がいて、「じゃあ一緒に本を読もう」とできたのが読書部で、そこで、地区センターの一室を借りて集まるようになったのが、活動の原点です。

そうこうしているうちにコロナ禍になって対面で集まるのが難しくなったので、オンラインの開催に切り替えたことで、全国に仲間が増えました。

またファミリーマートさんでレモネードの販売をしていただき、多くの方に小児がんを知っていただくようになりました。

レモネードスタンド開催がきっかけとなり、地区センターで月に1度、対面交流会を開催するようになった頃の写真

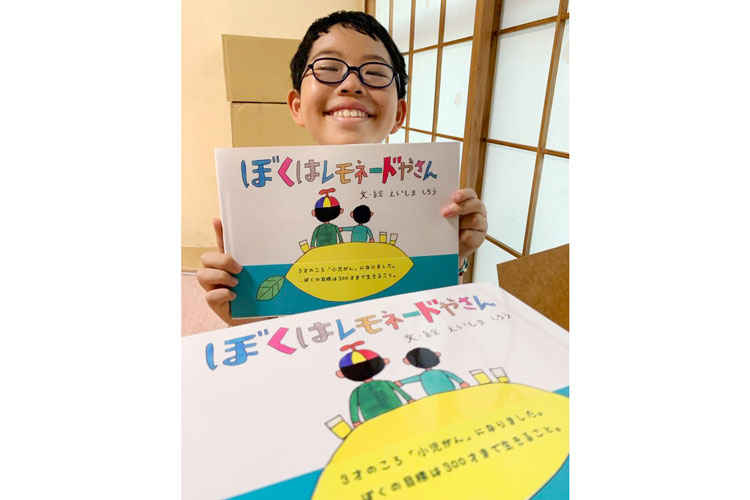

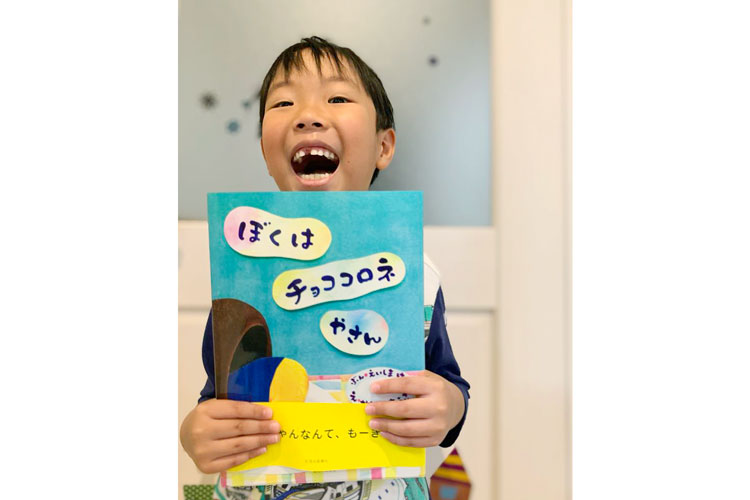

2019年、完成した絵本『ぼくはレモネードやさん』を手にする四郎さん

──四郎さんは、2019年に『ぼくはレモネードやさん』(えいしましろう 文・絵/生活の医療社)という本を出されています。

榮島:

レモネードスタンドやイベントに呼んでいただく際、「自己紹介をしてください」と言われることが多く、息子とリハビリのために「一日一工作」をやっていたので、「じゃあ自己紹介を作ろうか」と、小児がんのことを詳しく書いた紙芝居を作りました。絵本は、この紙芝居がもとになっています。

──そうだったんですね。

榮島:

退院後、なかなか体力がつかず、不安になることもありました。

でもレモネードスタンドを始めたことで、新しくお友達ができたり、地元の人たちに「四郎くんのレモネードだね」と言っていただいたり、みんなに来てもらえるようにチラシを描いたり、お金の計算をしたり、お客さんと話したり、彼にとって、レモネードスタンドはいろんな社会経験につながりました。

何よりも、彼にとって大切な居場所になり、また自信にもなったのではないかと思います。

──『ぼくはチョココロネやさん』(えいしまけいこ・かわしりきょうこ 著/生活の医療社)という、きょうだい児のための絵本も出しておられます。

2021年、完成した絵本『ぼくはチョココロネやさん』を持つ、四郎弟の一歩さん

榮島:

今は彼も小学校4年生になり、「恥ずかしいからそっとしておいてくれ」と言っていますが、絵本ができた当時は喜んで周りに見せびらかしていました(笑)。

長男が退院して、少しだけ体力が戻ってきたかなという頃に次男が生まれました。当時はまだ、小児がんのイベントにきょうだいさんをなかなか連れていくこともできず、私としても「子どもたちも苦労しているのに、さみしいな」という思いがありました。

ある時、レモネードスタンドで長男が取材を受け、写真が載った新聞記事を、次男がビリビリに破きました。きょうだいの思いを感じていたんですよね。

私が病院に付き添いに行く時はひとりぼっちで、家で一緒に遊ぼうと思ってもお兄ちゃんは疲れていて遊べなくて、レモネードスタンドをやるとお兄ちゃんばかりに注目が集まって、「レモネードなんて大っ嫌い!」「いやだな、つまんないな」という気持ちがあったんだと思います。

四郎さんと一歩さん。「なんだかんだ、仲良しな二人です」

榮島:

ある時、次男が「なんでお兄ちゃんの本はあるのに、なんで僕の本はないんだ!」と暴れ出しました。

「僕にだって、好きなものがいろいろあるんだぞ。チョココロネが好きだから、チョココロネの絵本を作ろう」という話になり、イラストレーターをしていた友人と話して、2年ぐらいかけて完成したのが『ぼくはチョココロネやさん』です。

絵本の帯には「おにいちゃんなんて、もーきらい」と書いてあるんですが、お兄ちゃんのことが好きな時はそれを外して、嫌いな時はまたつけたりして(笑)。

ポツンと一人取り残されて、でもきっと向こうも大変なんだな、困ってるんだなって思うから、本人は「さみしい」っていう気持ちがいえなかったりします。でも、いやだ、きらい、寂しいっていう気持ちは当たり前にあるもので、それを言っても言わなくてもいいけど、「その気持ちは決して間違ってないんだよ」っていうことを伝えてあげたいなと思っています。

──そうなんですね。

2023年に開催した交流会の様子。「横浜市瀬谷区にてみかん狩り交流会を開催しました。レクリエーションもみんなで楽しみます」

榮島:

「きょうだいだからといって、お兄ちゃんのことを大切にして、支援に関わらなくたっていいんだよ」ということはすごく思っていて。

小児がんになったから、きょうだい児になったから、だからといって何の責任も背負う必要はありません。みんながそれぞれに、思い描く人生を生きていけばいい。誰もが、その子らしく生きてもらうための「みんなのレモネードの会」でありたいと思っています。

慈善事業をする必要も、その責任も全くなくて、無理をせず、ただその子らしく生きてくれたら、それで十分なんですよね。その時に「何かやりたい!」っていうことがあったら、じゃあ一緒にやろうかという場にしたいと思っています。

2022年、横浜市中区にて開催した対面交流会「みんレモフレンドパーク」での一枚

2022年に開催した「みんレモフレンドパーク」にて、参加者の皆さんの集合写真

榮島:

子どもたちに、何かを経験したからといってそれを背負う必要は全くないと考えているのと同様に、当事者として活動こそしていますが、「小児がん患者と家族だけが大変」というふうにはしたくないと思っています。

小児がんに限らず、人は皆、それぞれにいろんなものを抱えて生きています。

たとえばひとり親家庭や不登校、引きこもり、LGBTQ…、まだまだ社会には「こうでなければいけない」というような雰囲気があって、そこで感じる居心地のわるさというか、居場所のなさや発信のしづらさ、マイノリティであるがゆえの居づらさを感じている方たちがいると思うので、そういう方たちともつながりながら一緒に、居場所を作っていくことができたらいいなと思っています。

──今後の展望はありますか。

榮島:

まだビジョンでしかないですが、いつか「みんレモのおうち」を作りたい。

入院中の子どもたちに付き添う保護者の方のための宿泊施設や子どもホスピスは少しずつできてきていますが、居場所を必要としている、小児がんの患者家族が気軽に集える場所というのは、まだないと思うんです。

誰でも来てよくて、居場所や進学や就労の支援をしながら、皆でわちゃわちゃ話をしていたり、それが仕事になっていたり、地域の方がたちよってお茶を飲んでいたり…、小児がんに限らず、いろんなものでつながれる場所があったらいいなと思います。

私もですが、息子のことであれこれ悩み、家を飛び出して、何度、街を彷徨ったかわかりません。そんな時にも駆け込めるような居場所を、いつか作れたらと思います。

2025年3月、オンラインとリアルのハイブリッドで開催した絵本づくりワークショップにて、絵本のお披露目の様子。みんレモのお部屋(事務所)にて

2019年8月に「みんレモ合宿所岡山」で開催したお泊り会。「そうめん流し、スイカ割り、花火…、夏の楽しいイベント盛りだくさんの合宿になりました」

──榮島さんのモチベーションを教えてください。

榮島:

「助けてあげたい」というと何か上から目線のようで、そのような気持ちはないのですが、自分たちが困って解決してきたことが、次の誰かの役に立てることがとても嬉しいです。

ここでみんなに相談したり、部活動で何気ない時間を一緒に過ごしたりすることが、私にとっても大事な居場所になっています。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

榮島:

毎年、クリスマスに全国の小児がんの子どもとそのきょうだい児に「クリスマスお楽しみ袋」を届けています。

こちらは2023年送付の「クリスマスお楽しみ袋」。「『お楽しみ袋』なので中身は秘密ですが、お菓子やキーホルダー、文具、折り紙、おもちゃ…、毎年少しずつ違うものを入れています」

榮島:

年々応募してくださる方が増え、2024年は50名までのところ、93名の応募がありました。応募した皆さんそれぞれメッセージをくださって、抽選するのが申し訳なくなり、なんとかやりくりして応募してくださった全員にお届けすることができました。

クリスマスお楽しみ袋は、ひとつあたり1000円+送料で、約1200円の予算でお送りしていますが、応募者が増えているので、今回のチャリティーは、そのための経費として活用させていただきたいと思っています。

コラボグッズを買って、ぜひ応援団になっていただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

「初期メンバーのずっとずっと大切なみんなと、みなとみらいで撮影した一枚です」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

小児がんに限らず、それぞれにしんどさや生きづらさを抱えていることやそのようなタイミングが大なり小なりあって、そんなしんどさを、誰かに話すことで分かち合えたり、あるいは共通の好きなことをやることで心が癒されたり。「居場所」って、誰にとっても本当に大事で、大きな力になるものだなと改めて感じました。

闘病で孤独を感じている当事者やその家族、きょうだいさんにとっても、わかってくれる人がいて、「特別なんだけど、特別扱いされない場所」があることは、大きな安心につながるんだと思います。チャリティーアイテムで、ぜひみんレモさんの活動を応援していただけたら嬉しいです!

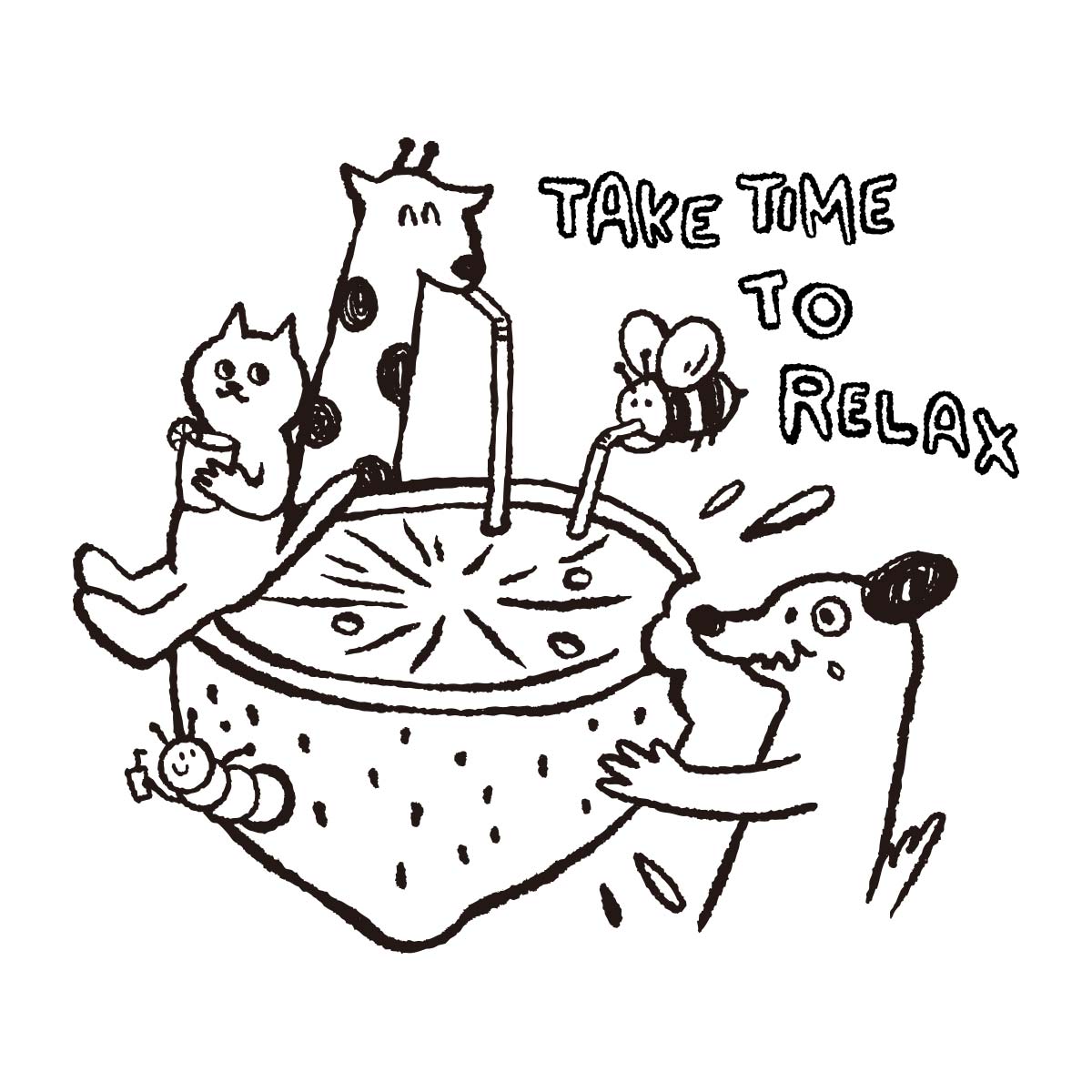

【2025/8/4-10の1週間限定販売】

レモンをいろんないきものが囲み、かじったり、飲んだり、中を食べて通ったり(?!)、それぞれのやり方で味わう様子を描きました。

お互いを受け入れ、寄り添い合える居場所(レモン)を真ん中に、それぞれに生き方、考え方、楽しみ方があっていいんだよという思いを込めたデザインです。

“Take time to relax(ホッと一息つこうよ)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!