全国の飲食店で導入されている「フードリボンプロジェクト」をご存知ですか。

お客さんが1つ300円のフードリボンを飲食店で購入し、壁に掲示します。子どもたちはこのリボンを一つ取ってお店の人に渡し、それで一食が食べられるしくみです。

フードリボンプロジェクトを立ち上げた「一般社団法人ロングスプーン協会」代表理事の橋本展行(はしもと・のぶゆき)さん(58)。かつて、子どもたちを前に「君たちはすばらしいよ。夢をかなえられるよ」と話していたといいます。

「しかし子どもの貧困を知った時、僕の話を聞いていた子の中にも、今日のごはんが食べられない子がいたんだと思いました。

一体どんな思いで、僕の話を聞いていたんだろう。一人ひとりが描く幸せ、夢、希望に向かって、ワクワクしながら冒険するために、少なくとも大人である僕たちは、目の前にいるごはんが食べられない子どもたちに、一食を食べさせることはできるのではないでしょうか」。

そう話す橋本さん。

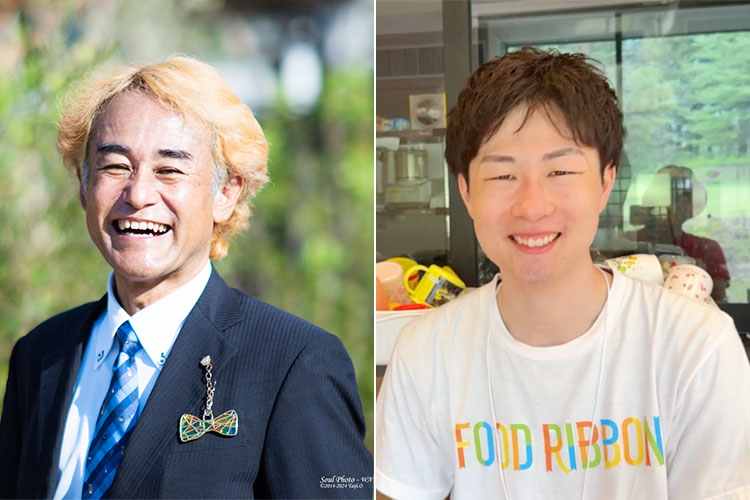

橋本さんと、事務局長の加藤紘章(かとう・ひろあき)さん(28)に、プロジェクトについてお話を聞きました。

お話をお伺いした橋本さん(写真左)、加藤さん(写真右)

フードリボンプロジェクト(一般社団法人ロングスプーン協会)

「お腹いっぱいご飯を食べて、大人に見守られて、元気に外を駆けまわる—」。

そんな光景がすべての子どもたちにとって当たり前のものであるよう、子どもたちの「今日の一食」を支えるプロジェクト。プロジェクトの普及により、子どもたちがいつでも安心して食事ができる場所が増えます。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/07/14

フードリボン参加店のステッカー。「このステッカーが貼られているお店では、リボンで子どもたちが食事できます」

──今日はよろしくお願いします。最初に、フードリボンプロジェクトについて教えてください。

加藤:

フードリボンプロジェクトは、簡単に言うと「飲食店による、新しい子ども食堂のかたち」に取り組むプロジェクトです。

導入していただいた飲食店、定食屋さんや居酒屋さんなどで、お客さんが自身の飲食代とは別に1つ300円の「フードリボン」を購入いただき、そのお店に来た子どもが、そのリボンと引き換えに一食が食べられるしくみです。

プロジェクトをスタートした2019年は7人に1人、今でも9人に1人の子どもが貧困状況で生活していると言われています。

「今日のごはんがない、明日ごはんが食べられないかもしれない」という不安の中で生活をしている家庭が日本にたくさんある中で、「すべての子どもたちが今日1日の食事をしっかり食べて、お腹いっぱい、元気に過ごせる日常を支えよう。食事の部分で、セーフティネットになろう」という思いで、このプロジェクトに取り組んでいます。

「飲食店を利用するお客さんが、ひとつ300円のリボンを子どもの一食分として『先払い購入』して、店内のボードや壁に掲示します。子どもたちは、それらの掲示されたリボンを1つ手に取り、一食分の食事ができるしくみが、フードリボンです。このしくみを導入する飲食店を全国の小学校区およそ19,000ヶ所それぞれに最低1ヵ所ずつ展開することを目指して、普及に取り組んでいます」

橋本:

子どもの貧困への社会的な関心が高まり、子ども食堂の取り組みも全国に広がりました。

現在も1万ヵ所以上で子ども食堂が開催されていますが、基本的にはボランティアで取り組まれていることもあり、開催場所や回数が限られているのが一般的です。

しかし、子どもが食事を必要とするのは「毎日」です。食べるものがなく、お腹をすかせた子どもが、その日のうちに食事にありつける場所をどうやって作れるか。

「飲食店なら全国にあるし、毎日開いている。力を借りることができるのではないか」と思いました。

加藤:

現在、フードリボンプロジェクトを実施してくださっている飲食店は全国に200店舗(2025年7月現在、準備中を含む加盟店舗は277ヶ所)です。

全国にある小学校の数はおよそ19,000校。各校区にひとつはフードリボン参加店があること、つまり19,000店の飲食店の参加を目標に活動しています。

リボンで提供される食事(一例)と、子どもたちの笑顔

リボンで食事をする子どもたち。「提供されるメニューはそのお店、そのタイミングによって異なります。全ての子が安心して利用できるように、特に今日の一食の支えが必要な子どもたちが気兼ねなく利用できるように、年齢以外の条件で子どもたちを区別せず、食事の提供をしていただいてます」

──飲食店さんがプロジェクトに参加するにあたり、条件などはあるのですか。

加藤:

どのような食事を提供するかなどは、基本的に各お店さんに委ねています。

お客さんに出しているグランドメニューである必要はなく、「まかない」のようなイメージで一食作っていただくような想定をしています。これのために仕込みや仕入れが発生したりしてお店の負担にならないようにというところで実施していただいています。

参加費や手数料はいただいていません。活動に必要なリボンやチラシなどのツールは無償で提供しています。

加盟するお店さんには、4つのことをご理解いただいています。

フードリボン参加店のひとつ、大阪市西成区にある「火の鳥天下茶屋店」さん。「2021年7月から活動を始められています。子どもたちの笑顔と元気を、かっこいい大人の背中を見せることで支えていくという思いでスタートされました。居酒屋さんではありますが、店長、スタッフの皆様が地域から愛され、毎日10人以上の子どもたちがお店を訪れています」

加藤:

一つめは、実施の頻度についてです。

フードリボンプロジェクトの主旨は、先ほど申し上げた通り「今日食べ物に困っている子が、その日のうちに食べられること」なので、お店の営業日は基本的に毎日活動を実施していただくようにしています。

二つめは、フードリボンを利用する子どもたちについてです。フードリボンは中学生以下の子どもたちが利用できますが、ぱっと見では、その子が貧困かどうかはわかりません。

貧困であることを、周囲には見せていないこともあります。その心理的な部分も汲み取って、子どもが来店した時には、すべての子どもを分け隔てなく受け入れていただきたいということです。どんな子も、普段から当たり前に利用できる場所にしておくことが、当事者の子どもにとっても利用しやすさにつながると思っています。

──たしかに。

加藤:

三つめが、フードリボンの利用についてです。

子ども一人につき、リボンは1日ひとつまで。一度にリボンを2つも3つも利用するとか、1日に何度も利用することは避けていただいています。

四つめに、フードリボンの値段です。価格は全国、税込300円までで統一しています。

富山県南砺市にある「ファニーズキッチン」さん。「2021年から活動をスタートされているカフェです。キッズスペースが隣接されており、子育てを頑張るお母さんの応援をしていきたいという思いで活動を始められました。ナポリタンなどがリボンから出されているようです。時折地域で出張フードリボンという企画を行いながら、周知活動にも力を入れています」

「各店舗では、たくさんのリボンが集まっています。各地の大人の皆さんの協力を得て、小さな思いやりがリボンとなって循環することで、子どもたちの今日の一食を支えます」

──こういった取り組みをしたいと思っておられる飲食店さんにとっても、ありがたいしくみですね。

加藤:

月に10〜20件程度、新しい飲食店さんからの問い合わせがあり、対面、もしくはオンラインでの説明会と個別打ち合わせに参加していただいた上で、参加していただいています。

「地域に根付いた、必要とされるお店を作りたい」という思いをお持ちで、そこにフードリボンプロジェクトが一役買ってくれるのではないかと問合せいただくことが多いように感じます。

橋本:

私たちが一つ、気をつけているというか「こうありたい」と思っていることがあって、それは「ワクワクしながらやりたい」ということなんです。

こういう活動は、どちらかというと深刻になりがちというか、眉間に皺を寄せ、自己犠牲を払いながらやるようなイメージがあると思うんです。そこに賞賛は集まるかもしれないけれど、一緒になってやってくれる仲間はなかなか集まらないと思うんです。

埼玉県和光市にある居酒屋「浩治朗」さん。「和光駅から徒歩2分のところにある地元名物の居酒屋さんです。オーナーさんが子どもの頃にひとり親家庭で育ち、近所の大人に助けてもらいながら育った経験から、活動への参加を決められました。メレンゲにした卵かけご飯に、その場で削られる鰹節をかけ、唐揚げと一緒に子どもたちに提供されています」

橋本:

お客さんが購入したフードリボンを、必ずしも店の壁に掲示する必要があるかというと、そうでもないんです。だけど壁にリボンが貼ってあって「こんなにたくさんの人が支援している」ということがビジュアライズされていたら、ワクワクするし、楽しいですよね。

お客さんも「あ、こないだ自分が買ったリボンがまだ貼ってあるな」とか、「あれ、なくなっているな、誰かが食べてくれたんだな」って思えたら、嬉しいですよね。

このリボンが、自分がよく行くお店にも、あのお店にも、このお店にも…、日本中の飲食店に貼られていて、それによって子どもたちがお腹いっぱい、おいしいご飯をたべてくれるイメージの方が、絶対に楽しいと思うんです。

深刻さではなく、「ワクワク」で支援が広がっていくようなイメージを、ベースに持っていたいと思っています。

北海道札幌市にある「シハチ鮮魚店」さん。「店舗スタッフの皆さんとリボン支援者さん。鮮魚店の敷地内にお食事処があり、普段から海鮮丼などを提供されています」

──かわいいリボンで、お客さんもふと参加したくなるというか、気負いなくできるのが良いですね!

橋本:

このプロジェクトを始めた時、リボンの支援がたくさん集まりました。

多くの方が、子どもの貧困という課題に対して実は無関心ではないこと、「自分にも何かできることがあればやりたい」という気持ちを持っておられるということを改めて感じましたし、その時に、このプロジェクトが「よし、やろう!」という一つのきっかけになれているのではないかと思います。

時折、飲食店さんから「子どもたちから、リボンを買ってくれたお客さんへの感謝の手紙を店に貼る」とか「食事のお礼に、子どもに洗い物を手伝ってもらう」といったご提案をいただくこともあるのですが、私たちの思いとして「子どもたちにありがとうを強要しないでほしい」というのがあり、やめていただくようお願いしています。

兵庫県宝塚市の「ローソン宝塚市役所前店」さん。「フードリボン活動は、コンビニでも取り組まれています。『コンビニから日本を元気に』の理念の元、子どもたちが気軽に立ち寄れる場所になりながら、地域のセーフティネットになっています」

橋本:

子どもがそこでごはんを食べなければならない事情はさまざまですが、いずれにしても子どもたちの責任ではありません。

店に来て、一つのリボンを手渡してくれた目の前の子に、ただただ、ご飯を食べさせてあげてほしい。「よし、そこに座って。こんなんだったら作れるけど、いいか?!待ってろ!」って言って、食べ終わったら「うまかったか?!そうか、またいつでも来いよ!」っていう、ただそれだけで良いんです。

そのお店を中心につながりが生まれていくということはあるかもしれませんが、それはあくまで結果的なこと。リボンを買ってくださる方も同じです。お店のリボンがなくなっていて、「誰かが食べてくれたんだ!」ってまたリボンを買う。ただそれが循環していくだけというか、どこかで誰かが、何かを無理強いされるようなことはないようにしたいと思っています。

.フードリボンプロジェクトが立ち上がった当初の参加店舗の写真。「当時は『夢食堂』という呼び名で事業を行っており、ボードの掲示もリボンではなく『夢チケット』という長方形のマグネットシートでした。左上が東京都足立区、右上が熊本県人吉市、左下が大阪府福島市、右下が兵庫県宝塚市のお店です」

フードリボンプロジェクト立ち上げ前、各地の子ども食堂などを訪問。写真左上から、時計回りに「げんきカレー」さん(奈良県梶原市)、「匠とんかつ まるかつ」さん(奈良県奈良市)、「レインボーアーチ食堂」さん(東京都)、「大阪府枚方市子ども食堂ネットワーク」さん(大阪府枚方市)

──すごく素敵なしくみですが、どのようにしてこのプロジェクトが誕生したのか、橋本さんが活動を始められたきっかけを教えてください。

橋本:

団体を立ち上げる前、私は30年ずっと同じ職場で、やりがいを持って働いていました。働きながら、世の中の課題の解決のために、それぞれの専門分野で頑張っている人を支援したいと寄付をしていたんです。

しかし「子どもたちが今日、食べるものに困っている」という課題を知った時、この課題を解決するしくみや団体に寄付したいと思ったのですが、どこにもなかったんです。

「なんでないんだろう」と思いました。だってこの国は、毎日1億食のフードロスを出しているんです。一方で、学校給食だけで耐えている子どもたちがいる。仮にその数が200万人だったとして、毎日、1億食のうちのたった2%を子どもたちに届けられた良いわけです。

香川県にある「遊食房屋」さん。「香川県内で複数店舗を運営するお食事処です。地域に根付いた活動を精力的に行う中、フードリボンプロジェクトにも参加されました。地域の子どもたちのためにと、日々活動にあたられています」

橋本:

なのになぜ、それができないのか。疑問を抱いたのと同時に、「捨てるぐらいあるんだから、できないわけではないはずだ」という可能性も感じました。

それで、各地のこども食堂をやっている方たちに会いに行き、運営していく上でどこにどんな難しさがあるのか、逆にどういう可能性があるのか、調査したり勉強したりして行き着いたのが、このスキームなんです。

──そうだったんですね!

橋本:

「これなら、やれるんじゃないか」と思ってしまったんです。

でも、誰もやっていない。「僕がやるしかない」と思い、勤めた会社を卒業し、1年ほどの準備期間を経て、団体を立ち上げました。

フードリボンプロジェクト立ち上げ時に行った合宿で作成したビジョンMAP。「青と緑のカラーで、日本地図に夢食堂20,000店舗を描きました。全国にフードリボンの輪を広げるため、たくさんの応援団と一緒に展開に向けた広報を行っています」

千葉県市川市にある居酒屋「こい」さん。「自治体とも提携している千葉県市川市の店舗さんです。家族経営のお店で、子どもたちはもつ煮などを食べています」

──子どもの貧困を知り、それを解決できる可能性を見出したとして、とはいえ仕事を辞めて、そこに人生をかけて取り組もうというふうには、なかなかならないのではないかと思います。橋本さんをそこまで駆り立てたものは何ですか。

橋本:

私は前職で30年間、ビジネスのフィールドにいて、企業のためのコンサルや研修をしていました。

それもあって、娘が通っていた学校の先生方からアドバイスを求めていただくことがあり、市内の校長先生の集まりや、先生方の研修の講師として呼んでいただいたり、小中学校で生徒に向けて授業をさせていただくこともありました。

多分、普通のお父さんたちよりは子どもたちとたくさん接してきたと思います。

その中で、子どもたちにも大人の方たちにも、私が皆さんに同じように伝えてきたのは「可能性を信じて、夢を持ってチャレンジしよう」ということでした。

「一人ひとりが比べようのないぐらい素晴らしい存在で、あなたにしかない価値、可能性があるよ。みんな素晴らしいんだよ。みんな、夢をかなえられるよ」って。

行政との提携も行っている。写真は、大阪府泉大津市との包括連携協定調印式にて。「主に包括連携協定という形で、共にその地域内でフードリボン活動の普及に向けた取り組みを行なっています。自治体と連携をしながら、参加店舗が増えるための広報と、参加した店舗の活動が浸透していくための広報を主な活動軸としながら、現在では全国14の団体と協働しています」

橋本:

しかし、子どもの貧困の事実を知った時に、ショックを受けました。

私の話を聞いていた子どもたちの7人に1人は、帰っても食べるごはんがなかったんです。

一体どんな思いで、僕の話を聞いていたんだろう。

「みんなは素晴らしいよね。でも僕は、帰っても食べるごはんがないんだよ。可能性なんてないし、素晴らしくないし、みんなの前では楽しくふるまっているけど、心の中は楽しくないんだよ。僕はうそつきなんだよ」って思っている子がいたのではないか。そう思った時に、当たり前のように「夢を持って」と伝えていた自分が恥ずかしくなりました。

食べるものがなくて、お腹が減って仕方がないのに、それに対して何もできない自分。

それを毎日のように思い知らされている子に対して、どうやって自己効力感を持てというのでしょう。

プロジェクト立ち上げ前に、橋本さんが見た朝日。「日課である朝のウォーキング中、朝日から希望を感じ、まっすぐな橋を渡りながら、未来へ進んでいる気持ちになりました」

橋本:

ごはんを食べたからすぐに何かできるというわけではありません。だけど少なくとも、「自分は何もできない」と思い知らされる毎日から、子どもたちを解放してあげられる部分はあると思っています。

僕らの活動の理念は、「憧れに向かって、可能性を信じて冒険する」こと。平たくいうと「ドキドキワクワクしながら冒険する」ということです。

今、いろんな社会課題を抱えた子がいると思います。少なくとも私たちは、目の前にいるごはんが食べられない子どもに対して、お腹いっぱいになって、自分の人生にワクワクしながら夢を描けるようにはなるところまで立たせてあげるお手伝いは、できるのではないでしょうか。

──確かに。お腹が減っていては、夢は描けません。

「一食」が、一人ひとりがワクワクを追いかける社会につながるプロジェクトだったんですね。

橋本:

小さい子を見ていると、本当にシンプルです。ハイハイしている子が、お兄ちゃんお姉ちゃんと同じように走りたくて、がんばって立ってみるけど、ひっくり返ってこけて、痛い目にあう。それでもまた立ち上がり、何度も何度も挑戦する。人間のそのシンプルさが、成長過程のさまざまな失敗体験の中で失われています。

本当はやりたいことや挑戦したいこと、心躍ることがあるのに、それが心に浮かんだ瞬間、打ち消してしまうんです。

それぞれの幸せ、夢、希望に向かって、ワクワクしながら冒険するために、少なくとも私たちは、目の前にいるごはんが食べられない子どもたちに、食べさせることぐらいはできるのではないでしょうか。

「先日開催されたチャリティーイベントの集合写真です。我々も寄付先の一つに選んでいただきました。世界の平和を願うたくさんの人が集まり、共にエネルギーを共有する空間は、まさに希望を感じる瞬間に満ち溢れていました」

講演する橋本さん。「フードリボンプロジェクトや日本における子どもの貧困を中心とした社会問題について伝える講演を行っています。2022年には全国21ヵ所を回って講演行脚を行いました。現在も講演の依頼は常時受けつけています」

橋本:

長年ビジネスのフィールドにいたので、特にそう感じるのかもしれませんが、今の世の中は、ものに対してお金を払い、価値を交換する「ペイバック/等価交換」のシステムを、社会のすべてに当てはめようとしすぎている節があるように感じます。

「ペイバック」自体は悪いシステムではありません。でも、実は世の中は「ペイフォワード(恩送り)」がなければ成り立ちません。たとえば私たちが着ている服も、座っている椅子も、どれ一つとして自分で発案して作れるものはなくて、過去の人たちが築いてきた知識の上に、さらに知識を積み上げ、手を加えて成り立っているんですよね。

先人たちが一生かけてたどり着いた知識や論理なりを、私たちが若いうちに受け継ぐからこそ、残りの人生でまたさらに新しい知識を加えて発展させて、次の世代にバトンタッチができるわけです。人類はそうやって発展を遂げてきたわけで、それは「ペイフォワード」の世界なんです。

学食のフードリボンの取り組みも広がっている。「大阪府の桃山学院大学と兵庫県の神戸国際大学では、夏休みと春休みの期間限定でフードリボン活動が行われています。特別スキームではありますが、開催すると非常に大きな反響を呼んでいます」

橋本:

それは、「報恩(ほうおん、恩に報いる)」の世界観でもあります。

何か恩返しを求めてやるわけではなく、その先で、手渡された人たちがそれをどう活かすかが「恩に報いる」ことだと思います。日本人は特に、その感覚が強いんじゃないかな。

昔の日本人が持っていた価値観をもういっぺん、このプロジェクトを通して、かたちにできなかと思っています。「ペイバック」と「ペイフォワード」、どちらも社会には必要で、両方の良いところをうまく融合して、世の中のしくみを変えていくきっかけになれたらと思っています。

──「一食」から生まれる、人と人、社会、夢とのつながりのムーブメントなんですね!最後に、チャリティーの使途を教えてください。

加藤:

チャリティーは、全国に参加店を増やすため、フードリボンプロジェクトの認知を広げるための啓発活動の資金として活用させていただきたいと思っています。

全国にフードリボン参加店があり、子どもたちがいつでも、お腹が減った時にそこでお腹いっぱいごはんが食べられる社会を目指して、ぜひ応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

2024年9月8日に開催した、3周年イベントでの集合写真。「たくさんの応援をいただきました。フードリボンプロジェクトを広げるために、ぜひ応援お願いします!」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

一食が照らす希望や未来。

フードリボンプロジェクトを通して提供される一食が、その人の血となり肉となるだけでなく、自分や他者、社会に対して愛を見出し、夢や希望を抱くパワーになるんだということを強く感じたインタビューでした。

どんな子どもたちも、必要な時にしっかりごはんを食べることができて、困った時には周りの人に助けてもらいながら、夢に向かって走っていくことができる。希望と愛に満ちた社会が、もっともっと広がっていくことを願っています。皆さまのお近くのフードリボン参加店、ぜひこちらのページから探してみてください!

【2025/7/14~20の1週間限定販売】

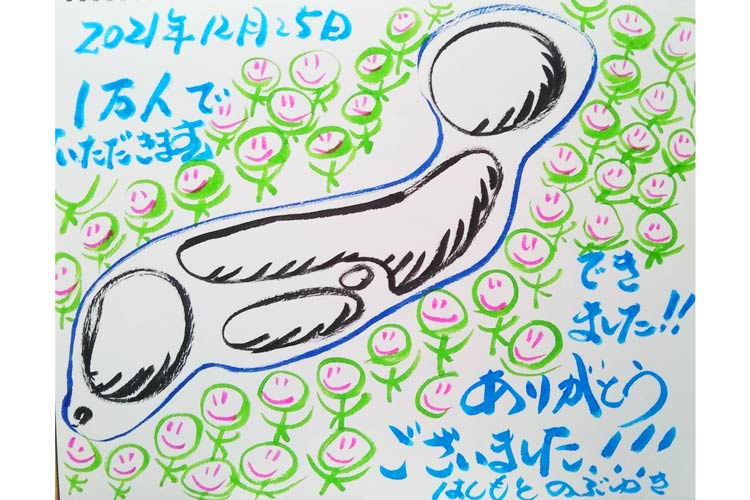

先の長いスプーンで、お互いにご飯を食べさせ合う山羊と犬を描きました。

フードリボンプロジェクトを運営するロングスプーン協会さんの名前の由来となった物語をヒントに、互いを思い、分け与え合う世界を表現しています。

“Pass the baton/For your smile(バトンをつなごう/君の笑顔のために)”というメッセージを添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!