さまざまな理由から親と共に暮らせず、児童養護施設や乳児院で生活する子どもたち。

毎日新聞大阪本社と行政(児童相談所)の協力を得て、子どもたちを新聞の紙面で紹介、里親探しを行う「あなたの愛の手を」運動を1964年から続けてきた公益社団法人「家庭養護促進協会 大阪事務所」が今週のチャリティー先。これまでに、1228家族(2025年5月末現在)の養子縁組を支援してきました。

今回お話をお伺いしたのは、60年近く愛の手運動の第一線を走ってきた、理事の岩﨑美枝子(いわさき・みえこ)さん(84)と、「あなたの愛の手を」に1980年に掲載された恵子(けいこ)さん(48)。

岩﨑さんはソーシャルワーカーとして40年以上、恵子さんの養親との出会いから成長を見守り続けてきました。

養子縁組とは、養親子の関係とは…。

家族のように仲良しなお二人に、お話を聞きました。

岩﨑さんと恵子さん。Zoomでお話をお伺いしました!

公益社団法人家庭養護促進協会 大阪事務所

日本に20数団体ある民間の養子縁組あっせん機関のうち、児童福祉法上の「里親」探しを児童相談所と連携して行う唯一の団体。実親に育てられず乳児院や児童養護施設で暮らす子どもたちが、愛情を受け、ごく当たり前の家庭生活の経験ができるように活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/07/07

1980年3月24日の毎日新聞「あなたの愛の手を」欄に掲載された恵子さん。当時2歳9ヶ月

──今日はよろしくお願いします。恵子さんは小さい頃、「愛の手」に掲載されたそうですね。

岩﨑さん:

恵子が毎日新聞の「あなたの愛の手を(愛の手)」欄で紹介されたのは、1980年3月24日、恵子が2歳9ヶ月の時でした。愛の手の掲載が始まったのが1964年の5月5日なので、連載がスタートして16年目の、787回目が恵子でした。

愛の手の記事は大阪版や奈良版などに掲載しているのですが、里親希望者については全国から募っています。その中からマッチングをするのですが、恵子の場合、記事を見て里親希望を申し込んで来られる方の数もあまり多くなく、恵子の養親として適当だと私たちが思えるご夫婦というのがなかなかおられませんでした。

──養親希望の方を、どういう視点でマッチングされるのですか。

岩﨑さん:

養親を希望される方には、私は必ず「地獄の沙汰を経験することになりますよ」とお伝えしています。ただでさえ大変な子育て、養子を迎え入れて大変なことがたくさん起こるけれど、どんな時もその子を受け止める覚悟があるのかは、とても大事です。

里親候補のご夫婦と、子どもとの初めての面会の日。「子どもに『はじめてのプレゼント』を持って行きます」

岩﨑さん:

恵子の場合は、すでに3歳に近い年齢になっていましたし、とても元気な子だったので、試し行動のこともあり、高齢のご夫婦や、子どもは自分の思い通りに成長するものだと思っているようなご夫婦では難しいと判断しました。

迎えた養子が何をしてもどんなふうであっても、すべてを受け入れるということに耐える覚悟をしておられるかどうかという点で、残念ながら「この人を恵子の養親に」と推薦できる方がいなかったのです。

当時、まだ新聞の掲載も800回足らずで、私たち職員の経験もそこまで豊かではありませんでしたので、養親として、よほど自信を持って推薦できるケースでしか動くことをしませんでした。そのあたりもあって、恵子のマッチングはなかなかうまくいかなかったのです。

養子になって間もない頃の恵子さん。七五三の記念写真。「好きだった着物を着せてもらい、大喜び!この頃から、少し首をかしげるポーズが始まりました。養父が写真を撮るのが好きで、子どもの頃からたくさん写真を撮ってもらいました」

──そこから、恵子さんはどうやって今の養親さんと出逢われたのですか。

岩﨑さん:

なかなか良い方が見つからないと児童相談所に相談したら、「素敵な里親さんで、養子を待っている方がおられる」ということで、今の養親さんに紹介してくださいました。

恵子の養親は、すでに二人の養子を迎えておられて、三人目を希望されていました。子どものことを選ぶという気持ちが全然なくて、恵子の話をすると「その子はうちの子や」ということですぐに面会となり、恵子もすぐに慣れて「(一緒に家に)帰る」というので、速やかに引き取られることになりました。

恵子の養親は、恵子の後にも二人、養子を迎えておられます。「行きどころのない子どもがいるんやったら、うちがいつでもお世話させてもらいます」という気持ちでおられて、最終的に5人の養子を迎えられました。全国でも5人の子どもと養子縁組している家庭は、ほとんどないと思います。

子どもの頃の思い出。写真左から恵子さん、お姉さん、養母さん、お兄さん。「家族で白浜へ行き、みんなでアドベンチャーワールドへ。口いっぱいアイスクリームを食べています。食べるの大好き!」

──大家族ですね!

岩﨑さん:

いちばん上のお姉ちゃんを除く4人は、「あなたの愛の手を」欄に載っていて、私たちと関わりがあります。5人きょうだいの中でも恵子がいちばん、協会の行事に参加してくれました。

いつも一生懸命で、何をしてもがんばるし、なんでも楽しむ子どもで、私はいつも、恵子に会うのが楽しみでした。

──恵子さんは、ごきょうだいで出生のことや自分たちが養子であると話したりすることはあったのですか。

恵子さん:

しないですね。生みの親とか育ての親ということについて、特に私は何も思ってきませんでした。

親はやりたいことをどんどんやらせてくれたのですが、その一つに、キャンプや運動会など、家庭養護促進協会が開催している行事がありました。いつも参加して楽しかったので、「また行こう」っていうのが、今日までずっと続いている感じです(笑)。「楽しかった!」とか「こんなことがあってん」と親に話すと、親が喜んでくれるのも嬉しかったです。

毎年秋に開催している親子運動会。「養親子の親睦のためや、子どもたちに『養子は自分だけではない。たくさん仲間がいる』ということを体感してもらいたいと開催しています。あとは、私たちも子どもの成長を見たくて(笑)」

「大阪YMCAのリーダーさんたちの協力で行っている夏のキャンプでの一枚。海のキャンプではカヤックやカヌーに挑戦します。体の小さな1年生も、大きなパドルを頑張って操り、ひとりで海上に出ます」

岩﨑さん:

家庭養護促進協会では、1982年から、小学生以上の子どもたちを対象に、「ふれあいキャンプ」を開催してきました。

協会に関わっている家族のお子さんが、養子であるかに関わらず参加できるキャンプですが、ここに来ることで、「どうやら自分は養子らしい」とか「これは養子の子たちが集まるキャンプらしい」ということが、だんだんわかってくるんです。

ある時、小学4年生ぐらいの男の子が、子どもたちを集めて「みんな、知ってんのんか!このキャンプがどういうキャンプなんかを!」と言うんです。どうなるんかいなと思ってハラハラしながら見ていたら、初めて参加した1年生の男の子が、あっさり「知ってんで。養子のキャンプやろ」と。思わず吹き出しそうになるのをこらえるのに必死でした(笑)。

夜、子どもたちだけで枕を並べて寝ている時にも、そんな話をすることがあるみたいですし、朝、歯を磨いている私のところにそっとやって来て「あのな、生みの親のことが知りたいねん。お母さんにきいたら、岩﨑先生ならわかるっていうとった」と聞いてくる子もいました。「そうか、そうやな。キャンプの時に知りたいか?」と尋ねると「今でなくてもええねんけどな」というので「ほな、戻ってからゆっくりまた話を聞こか」と答えたりしてね。

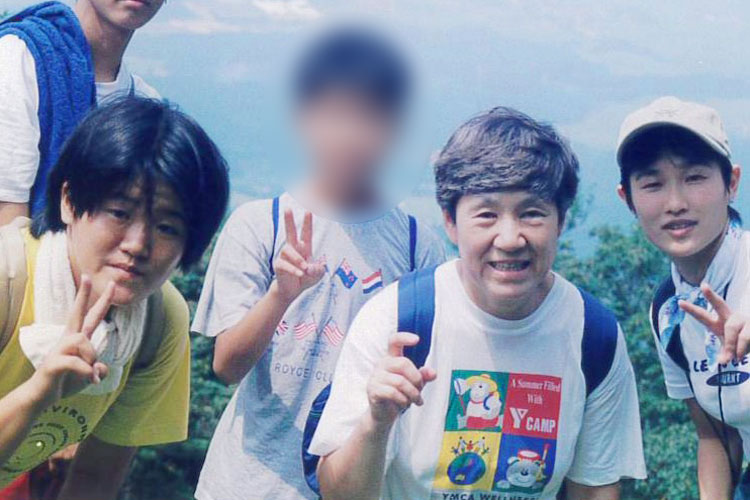

恵子さんにとっての岩﨑さんのイメージを尋ねると、「子どもの頃も、今もずっと『キャンプ長』!」とのこと。写真は1990年代後半のキャンプでの一枚。写真右から二人めが岩﨑さん。「キャンプファイヤーの時に披露する職員の出しものでは、誰よりも張り切って、ノリノリで楽しんでいました」

岩﨑さん:

なかには、協会にボランティアとして関わる人の子どもや、元職員の子どもなど実子もいるし、養子ではあるけれどまだ真実告知をされていない子もいます。だから「私は養子なんていう話、親からされたことないで」とか「私は実の子やと思う」と、いろんな意見が交錯するんです。

養子であることは、隠すことではないと思っています。

養親とこんな話をしたとかしていないとか、自分はどう思ったとか、養子縁組にまつわるいろんな話題がフラットに出て、「そういう考え方もあるんやな」とか「そういうこともあるんや」って、いろんな価値観や考え方があることを知ることに、意味があると思っています。

キャンプファイヤーの点火。ひとつの炎を真ん中に、参加した子どもたちのさまざまな思いが、やさしく揺れる

──キャンプで同じ空間を共有する中で、気軽に話せるような空気感が生まれるんですね。

岩﨑さん:

そうですね。夜はキャンプファイヤーをするんですが、そしたら、中学生の子が、炎を見つめながら「僕、そろそろ生みの親を探したいと思ってるねん」って、隣に座っている協会の職員にぼそっと言うたりね。

「生みの親に会って、僕のことどう思ってたんか、なんで養子に出したんか、かわいいと思ってたんか聞きたい」とその子が言ったら、近くにいた5年生の子が「かわいいって思ってたに決まってるやん。だから、ちゃんと育ててくれる人に託してくれたんやで」って言うたりね。

1990年代後半の夏のキャンプにて。左端が恵子さん、その隣が岩﨑さん。「恵子は成長してからも、OB・OGリーダーとして、キャンプの手伝いに来てくれていました」

岩﨑さん:

面と向かい合ってとか改まって面接をしてというのではなく、横並びで、目は炎を見つめながら、ぼそぼそっと思ってることを口にする。

「キャンプのこの雰囲気は、そういう話をするのにものすごくええと思うねん」や「協会の職員さんは、前もって(キャンプに参加する子どもたちの)記録とか読んできたらええんちゃう?」などとわざわざ教えてくれて、「そんな配慮ができるまでに育ったんや」って驚かされた子もいました。

恵子さん:

私は、キャンプファイヤーの時は「皆楽しんでるかな」「ちゃんと火ついてるかな」「夜、1年生はおねしょするやろな」とか、そんなことだけを考えていたから(笑)、今の話を聞いて、生みの親のこととか自分のルーツのこととか、それぞれに思っていることがあったんやなって思いました。

「キャンプでは、グループごとに野外炊飯をすることがあります。同じ材料で作っているのに、グループごとに味が違う不思議!」

家庭養護促進協会が所有していた、恵子さんの手描きのイラスト。「おそらく4、5歳の時に描いたものだと思います」

──恵子さん自身は、出生を気にされることはなかったのですか。

恵子さん:

なかったですね。

他のきょうだいはもしかしたら、出生に対して何か思うことはあったのかもしれませんが、そのことについて話したり、こうだったなどという報告を受けたりしたことも、そういえばないです。

私が子どもの頃は、今と違って個人情報はもっと筒抜けの時代でしたから、学校で、自分が養子であることがあまり良い受け止められ方をしていないように感じていました。それもあって、「ただ普通の親子なんやから、わざわざ養子って言う必要もない」と思っていました。

恵子さんと家族の皆さん。「毎年5月、バーベキューをするために実家に全員集合!写真は15年ぐらい前。みんな若い!!」

恵子さん:

「変わった家族」という目で見られるのが嫌で、その意味でもしかしたら、養子ということに触れてほしくないという気持ちがあったかもしれません。

岩﨑さん:

恵子の家は、5人の子どもたちのユニークな話題が本当に尽きなくて、協会が毎月出している機関紙によく、恵子の家のことを書いていたんです。もちろん、誰の家かということはわからないように書くんですけど、恵子からよく「うちのことを書かんとってな」と怒られていました(笑)。

小学5年生の運動会。「身体が大きく、いろいろあった時代です。この運動会で1位になれたことが、今の自信につながりました。懐かしいです」

──どんなご両親ですか。

恵子さん:

記憶の中で、女の人が好きではなかったなあって思うんです。養子になるまでの育った環境にいた女の人が嫌いだったのか、ところどころで出会った女の人が嫌いだったのか、理由はわかりませんが…。

だから養子になって最初の頃は、母親が嫌いで、一緒にお風呂に入るのも嫌やったんです。

それで「嫌や!」って抵抗するんですが、そんな時にいつもぎゅーっと抱きしめてくれて、「嫌いじゃないもの。私はあなたのことを嫌いじゃないもの」って言ってくれる母親でした。

きょうだいの中でも自分が一番でいたい、一番親の関心を引きたいという気持ちはいつもあって、参観日とか、サッカーの試合とか、マラソン大会とか、頑張ってる姿を見てもらって、褒めてもらうのがすごく嬉しかった。

いつも見に来てほしかったのに、他にきょうだいがいて見に来てくれへんかったということもちょこちょこありましたけど…、今、自分も娘を産んで親になり、どんな時も、何をしていても、いつも十分に愛情を注いでもらっていたことがすごくよくわかります。

恵子さんの結婚式にて。左が岩﨑さん、右は養母の美津子さん。「私のおかんです」

娘が生まれ、母となった恵子さん。「娘さんが生まれた時、『岩﨑ばあば』に会いに来てくれました」

恵子さん:

親からたくさんの愛情を注いでもらったことがものすごく心地がよくて、今でもそれが続いているし、私も、周りに愛情を伝えられるようになりました。

今は、親が少しずつ歳をとっていく中で、頼ってもらえる愛情も感じています。

岩﨑さん:

恵子のお母さんから、子育てのことで悩まれて相談を受けることもありました。

恵子のお母さんは、「子育ては『苦』ですよ」っておっしゃるんです。でも「子どものことで親が苦しむのは当たり前のことやから」って、苦労を苦労とはとらえておられませんでした。言葉をかえれば、あえて苦労することを楽しんでこられたんじゃないかなと思います。

子どもたちのことを心配はするけど、どんなことにおいても子どものことを否定はせず、それでも親として言うべきことはしっかり伝えておられたように思います。

親子運動会に、娘と参加する恵子さん。家庭養護促進協会さんとの関係は、ずっと続いている

恵子さん:

子どもの時は、特に父親からは、かなり厳しく言われることもありました。

それなのに今、私の娘に対しては甘々なんです(笑)。私が娘に注意していると「なんで怒るんや」って言うんですが、「子どもの時、私が同じことをしたらもっと強く言われてんけどなあ」って思ってます(笑)。

養子としてインタビューを受ける時、「養親はどんな存在か」と聞かれることがよくあるんですが、私にとっては、「別に何も」というか。

普通の親子と何も変わらないし、私にとってはただただ、親なんです。困ったことがあれば助けてくれるし、親が助けてと言ったらすぐに飛んでいくし、なんか違うなって思ったら「それは違うんちゃう。考え直した方がいいんちゃう」って言うし。ごくごく普通の、親子なんです。

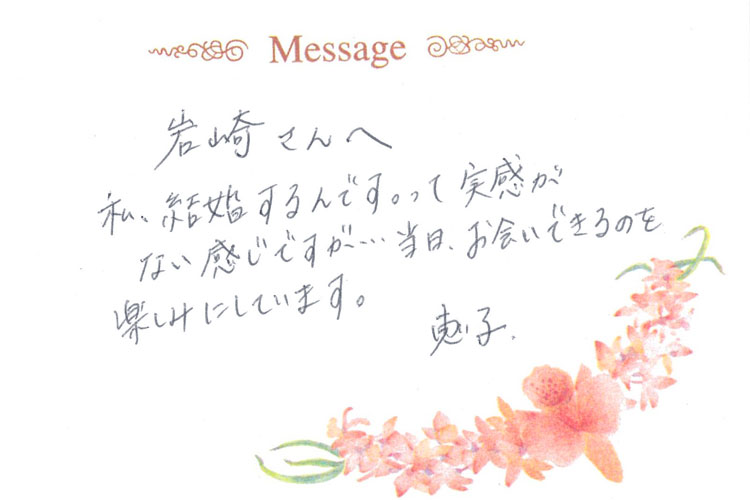

恵子さんから岩﨑さんへ、結婚式の招待状

──きょうだいの皆さんに対しては、いかがですか。

恵子さん:

きょうだいというよりは、「仲間」の意識が強いかな。

養子であることにはそれぞれのとらえかたがあると思いますが、でも、きょうだいの誰かが両親を悲しませたり困らせたりするようなことがあれば、みんな本気で怒るし、こんこんと説教し合ったりします。

きょうだいの中心にいるのはいつも父と母で、誰かが「何かしたい」となった時、最初に出るのは「おかんとおとんは、どう思うやろう」っていうこと。「おかん、絶対怒るで」とか「おとん、絶対嫌って言うんちゃうか」って、皆で話し合っています(笑)。

──素敵なご家族ですね。

恵子さん:

きょうだいに限らないかもしれません。振り返ってみると、私が非行には走らなかったのは、その都度、出会った人たちに「そんなことしたら、お父さんとお母さん、どう思うと思う?」って聞かれたからなんです。

「親を悲しませなくない」という気持ちはずっと、今も変わりません。

結婚式の披露宴で、親への感謝の手紙を読む恵子さん

2025年3月に開催した、養親や養親希望者、支援者向けの研修会「成長した子どもからのメッセージ」にて、岩﨑さんとともに自身の体験を語る恵子さん

岩﨑さん:

言うことをなんでも素直に「ハイ」って聞いてくれるわけもなく、ご両親は、特に恵子たちが小さい時は大変やったと思います。

でも、実親に対しても、「恩」とか「絆」とか、あえてわざわざそんなに思うことはないですよね。生みの親のことを考えることはあっても、現実で、親はこの親しかいない。いるべくしていてくれる人、当たり前にそばにいてくれる人、それが親なのかなと思います。

…そんなふうに考えるとね、恵子の親は、今のご両親以外になかったと思います。

2024年11月、団体設立60周年を記念して開催された60周年記念事業。「毎日新聞の歴代の『愛の手』担当記者さんに登壇してもらい、愛の手運動の『これまで』と『これから』を語り合いました」

岩﨑さん:

親が少しずつ高齢になり、それまでできたことが少しずつできなくなっていく中で、血のつながっていない親子が、果たしてどんなふうな結末を迎えるのか。

私はもう84歳で、先はあんまり長くないと思うんですが、もし、最後の最後まで見られるんやったら、血のつながっていない親子の最後を、この目で見てみたいと思う。

長いことこの活動に関わらせてもらったからこそ関心が持てることであり、喜ばしいことやと思っています。

「活動資金を得ることと、広報のために、今宮戎神社の十日戎で『福飴』を売っています。コロナ禍前は大きな店を2店舗出せていたのですが、今はこじんまりやっています」

──岩﨑さんは、60年にわたりこのご活動に関わってこられました。

今の社会、養子縁組や子育てを取り巻く環境をどのように感じておられますか。

岩﨑さん:

子どもの虐待死や、誰かを殺すか自分が死ぬかみたいな事件が後を絶ちません。

子どもは最初は、何をしたってすべて受け入れてもらわないと、人間として育ちません。でも、その一番大事な部分さえ、「怒ったらわかるやろう」「言うたらわかるやろう」というような、何が足りないのかわからないけれど、愛を感じる力を育てきれないような風潮が広がっていて、どんどん家庭が崩れているのではないかという不安、これからの子どもたちが、どれだけ愛されて育っていくことができるんだろうかという不安を、正直感じています。

「北陸地方の養親さんから届いた写真。それぞれの家族のストーリーが、紡がれていきます」

岩﨑さん:

愛するとはどういうことか。愛されるとはどういうことか。

世の中の人たちが、真剣に考えないといけないところに来ていると思います。

その時に、今日の恵子の話がまさにそうですが、血のつながりがなくても、本人が十分に愛を感じるという肝心なところが外されていなければ、その人はその愛を礎に、豊かに生きていけるということを、ここで出会った養親子家族たちが体現してくれていて、そういう話を聞くと安心するというか、「まだ大丈夫な勢力がここにある」と希望を持てます。

「私はこの人たちから、本当に愛されたんだよな」っていう感覚が本人にないと、今日の恵子の話にはならないわけです。今後、もしかしたら子育てがどんどん難しくなっていくかもしれない中で、血のつながりはなくても深い愛情でつながっている親子のストーリーを社会に発信していくことも、私たちの大切な役割であり、使命ではないかと思っています。

毎月開催している親子サロン「JBクラブ」。写真はクリスマス会にて、職員からの「音楽のおくりもの」のコーナーで、ハンドベルを披露した時の一枚

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

岩﨑さん:

チャリティーは、夏のキャンプや秋の運動会、また毎月開催している親子サロンなど、養親子の交流行事の開催費として活用させていただく予定です。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

「毎年、一般市民向けに広報イベントをやっています。写真は2024年2月に開催した『涙活と養活のススメ』にて。出演の養親子さん、関係者、協会スタッフの集合写真です」。写真手前中央は、2023年のコラボの時にお話を聞かせていただいたたかのりさん夫妻

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

とにかく仲良しで息がぴったりなお二人。

岩﨑さんが温かく、ありのままの恵子さんをずっと見守って来られたこと、恵子さんがそんな岩﨑さんを慕ってこられたことが伝わるインタビューでした。「恵子」「岩﨑さん」と呼び合う姿は、本当のおばあちゃんとお孫さんのように見えました。

恵子さんのエピソードは、特別に養子だから、養親だからというよりは、ただただ家族としての愛にあふれたものでした。どんな家族もきっと、愛が家庭を作っていくのだなと思いました。

【2025/7/7~13の1週間限定販売】

さまざまなどうぶつが手をつないで、笑顔で輪になっている様子を描きました。

愛の手運動によってひろがるご縁や温かなつながりを表しているだけでなく、たとえ血のつながりはなくても、養親子が家族として絆を結び、愛を礎に、楽しく豊かな人生を送る様子を表現しています。

“Welcome to our story(私たちの物語へようこそ)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!