今週JAMMINがコラボするのは、社会的養護のもとで育った若者たちの自立にむけて、就労や住居等を支援する一般社団法人「コンパスナビ」。

社会に出た若者たちが、まずは「小さな選択」をしていくこと、それを積み重ねることを大切に、伴走しているといいます。

「学校に行きたい、これがしたい…。子どもとして当たり前の願いや感情を口にすると殴られたり、あんたなんか産まなきゃ良かったと否定される環境で育った若者は少なくありません。彼らは深く傷ついているだけでなく、小さなことでさえ『選ぶ』とか『自分で決める』という機会を奪われてきたのです」と話すのは、代表理事のブローハン聡(さとし)さん(33)。

ブローハンさん自身、幼少期に壮絶な虐待を受け、児童養護施設で育ちました。

さまざまな葛藤を乗り越え、現在は当事者としても発信をしています。

活動について、ブローハンさんとスタッフの岡本治也(おかもと・はるや)さん(32)にお話を聞きました。

お話をお伺いしたブローハンさん(写真左)、岡本さん(写真右)

一般社団法人コンパスナビ

児童養護施設や里親家庭など社会的養護のもとで育った若者、また家庭や頼れる親族等がいない若者たちの「住まい」「仕事」「つながり」を軸に、包括的な自立支援を行う団体です。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/05/26

居場所事業「クローバーハウス」の日常の一コマ。みんなでおにぎり作り

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

ブローハン:

コンパスナビは、社会的養護のもとで育った若者たち、主に児童養護施設や里親のもとを離れた後、また家庭等に頼れる人がいない若者を支援している団体です。就労や住居、居場所支援など、生活をトータルでサポートしています。

また、児童養護施設を巣立つ前の子どもたちと退所前につながることを目的に、施設にいる子どもたちとお金の管理を学んだり、一緒にキャンプをしたりといった活動もしています。

活動の原点は、株式会社インター・アート・コミッティーズ(IAC)のCSR活動として2015年に始まった運転免許取得の助成支援です。

社会に出る際、誰もが”公平なスタートライン”に立てるようにと、現在は住居支援・就労支援・居場所運営・アフターケア・刑余者支援など、社会の隙間に手を差し伸べる伴走型の支援を全国に広げています。

ある日のクローバーハウス。土曜日は多くの若者が利用し、足の踏み場もなくなることも。

──施設を退所した若者たちとは、どのように出会っておられるのですか。

岡本:

児童養護施設の職員さんがつないでくださることが多く、ホームページを見て直接電話やメールをくれる人もいます。また、行政の窓口の紹介でつながる人もいます。

ブローハン:

僕も児童養護施設の出身で当事者として活動しているので、同じような背景を持つ若者のコミュニティとつながりがあります。居場所に遊びに来てくれて、雑談している中で知った悩みや課題を支援することもあります。

コンパスナビの原点は、グループ会社である株式会社インター・アート・コミッティーズのCSR活動。これまでに300名を超える社会的養護出身の若者に運転免許助成を行ってきた

就労支援の相談の様子。「まずは面談で、若者本人の現状や仕事の希望をヒアリングします。すでに家もお金もなく、食べることにも苦労しているケースも少なくありません」

岡本:

就労支援に関しては、協力いただいている企業が75社ほどあります。

本人の希望を聞きながら、「ここに行ってみたい」となれば、企業と予定を調整して職場見学や担当の方と話をさせていただいて面接に同行したり、あるいはハローワークで職探しをする際に履歴書の作成を手伝ったりと、一人ひとりに合わせたサポートを行っています。

──マンツーマンでサポートしておられるのですね。

岡本:

社会的養護下の若者に限らないかもしれませんが、さまざまな背景からストレスを抱え、発達障がいの傾向があったり、人間関係の構築が苦手だったり、社会に出る一歩である就労の場面で、どうしたらいいかわからずに困っている若者もいます。就職が決まった後も、本人と企業さんに定期的にヒアリングをしながら、伴走して支援します。

また最近、「さいたまミツバチプロジェクト」という養蜂で若者の自立を支援する事業もスタートしました。採蜜から加工、販売まですべて自分たちで行うことで、若者に社会的スキルや就業経験を届けるだけでなく、販売して得た収益で、アルバイト代もお渡しできます。

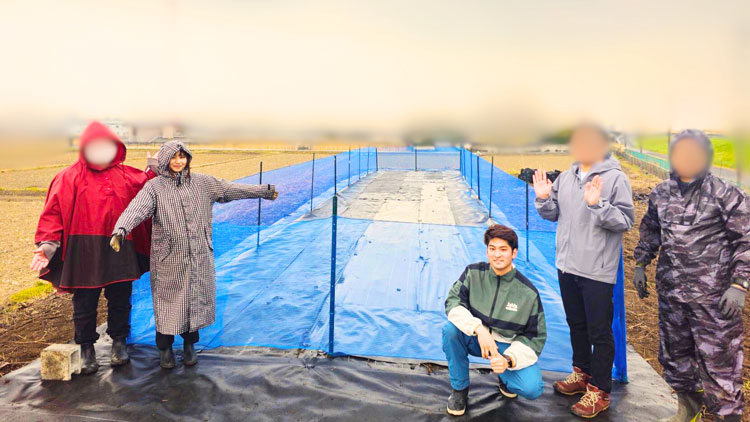

ミツバチプロジェクトの様子。「養蜂場の整備から採蜜、販売までのすべての工程に若者が関わっています。フルタイムで働くことは難しい若者も、コンパスナビスタッフとともに汗を流しています。商品は、多くの方々からリピートで購入いただいています」

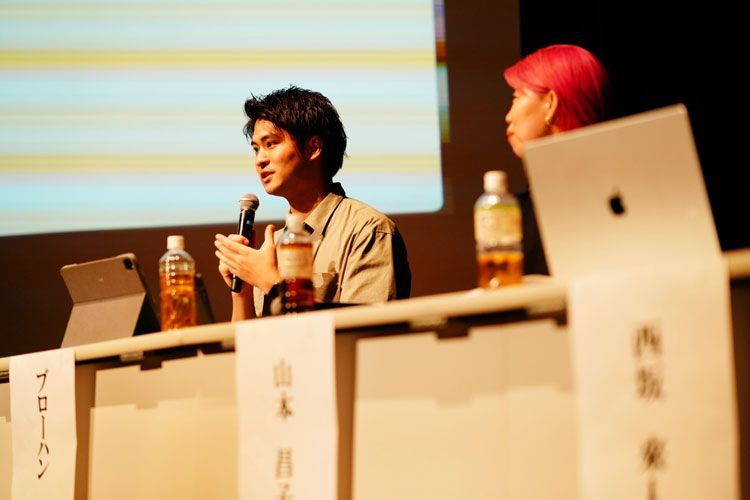

2022年9月、埼玉県で開催された講演会にて。「児童養護施設出身の仲間たちと、『私たちの困難からの再生、そして私たちができること』をテーマに、トークセッションを行いました」

──児童養護施設を退所した後、若者たちがどのような課題に直面すると感じておられますか。

ブローハン:

「孤立」と「生きづらさ」があると思っています。

その背景には幼少期の虐待体験や、ある程度信頼や愛着を築いた人や場所と離れる体験、それらによるアイデンティティへの影響があると捉えています。

泣くとあやしてもらえたり、イヤイヤとわがままを言えたり…、本来、発達する上で当たり前にたどる、いわゆる「普通」や「一般的」な家庭の経験、愛着形成の過程を経てこなかった若者が少なくありません。

クローバーハウスでの一コマ。「日々それぞれで頑張って生きる若者たちが、「親戚の家」のように気軽に立ち寄れる居場所を目指しています。ここでの何気ないやりとりが、困りごとの早期発見につながることもあります」

ブローハン:

また、児童養護施設を離れてから久しぶり施設に遊びに行くと、自分の事を長く面倒を見てくれた職員さんがいなくなっていたり、自分が住んでいた部屋に違う誰かが住んでいたりします。

これが一般の家庭であれば、実家に帰った時、お父さんやお母さんが違う人に変わっていたり、知らない人が住んでいたりっていうことってないですよね。

自分が愛着を感じ、生きていくための足を固めた、安心できる場所そのものがなくなってしまうような感覚は、施設に関わる誰もが寂しい気持ちだと思いますし、孤立感につながりやすいと感じています。

──確かに。

ブローハン:

施設を退所した若者たちは、こういった経験をしながら、しかし社会に出た途端、社会人としての「普通」を求められます。そこに、本人と社会の「ズレ」が生じてしまうと感じています。

この「ズレ」は、本人もなかなか言語化が難しく、モヤモヤを抱え、仕事をやめてしまうようなことも少なくありません。

児童養護施設にいた頃のブローハンさん。「親戚や兄姉のような距離感で一緒に何かを楽しんでくれたり、子ども扱いせず一人の人として接してくれたりする職員さんは好きでした。一方で、心の触れられない場所に近づいたり、ルールや仕事に厳格すぎたりして距離を感じた職員さんもいました」

若者の引っ越しは、REスタートのための大切な一歩。「要所要所でスタッフが隣に寄り添い、サポートに入ります」

ブローハン:

僕らはよく「REスタート」という言葉を使います。

「育ち直し」とか「選択し直し」という言葉でも言い換えることができて、人はいつでも、人生をREスタートすることができると思っています。

その時、自分の生き方を決められるのは自分だけ。関わる若者たちには「主人公は一人ひとりであって、僕らではない」ということを必ず伝えています。

ただ、多くの若者がそれまでの人生で、選択や自己決定の機会が圧倒的に少ない境遇にあったことも事実です。

「学校に行きたい」「部活に行きたい」「これをしたい」「あれが食べたい」…。本来であれば子どもとして当たり前の感情ですが、こういったことを発言すると殴られたり、「あんたなんか産まなきゃ良かった」「あんたは間違っている」と否定される環境で育った若者は少なくありません。

深く傷ついているだけでなく、小さなことでさえ「選ぶ」とか「自分で決める」という機会を奪われてきているのです。

クローバーハウスでの一コマ。「自炊が難しい若者も多いため、イベントの形で簡単な料理を学べる機会を提供しています」

──そうなんですね…。

ブローハン:

ある若者は、家庭を離れて初めて施設に入った時、スタッフさんから「何が食べたい?」と聞かれ、「食べたいものを言ってもいいんだ」と嬉しくて泣いたと話していました。

別の若者は「人生で唯一自分で決めたことは、おばあちゃんの葬式に行くと決めたことだけ」と話していました。そもそも、選ばせてもらえていないんです。そういった子たちに対して、社会に出た途端「自分で選んで決めてね」ということ自体、難しさがあると思っています。

「ゼロからのREスタートは、日の出とともに。世界が新しい年を迎えるその瞬間、静かに差し込む光の中に、『歩みだしそうな一歩』と『初日の出』が重なっていました。何者でもない自分が、ただそこに立っている。世界が始まる朝に、確かに自分がそこにいて、小さな一歩を踏みだしていい。そんなことを思いながら、この1枚を撮りました」

岡本:

振り返ると私もですが、皆さん子どもの頃に、お母さんやお父さん、おじちゃんやおばあちゃんといった「特定の誰か」と愛着や信頼関係を結んでいて、それがあることで安心して外の世界に出ていけたということがあると思っています。

見守ってくれる存在があるから、外の世界で挑戦も、失敗もできる。その小さな積み重ねが、安心感や自己肯定感を育み、生きていく力を養うのではないでしょうか。

コンパスナビが関わっている若者の声:「私は、道を諦めることなく進み、新たに人生を歩む事が出来ています。たくさんしんどくて、たくさん苦しくなります。でも、コンパスナビではたくさん話を聞いてくれて、解決策を本人軸で探してくれるので、孤独じゃなく生きている実感を持てます。コンパスナビとつながったことによって笑顔になれています。そして生活の立てなおし方を教えてくださり感謝しています」

ブローハン:

僕らは、本人が直面していることを一緒に考え、育て、「じゃあ他はどうなんだろうね」って外の世界を一緒に見たり話し合ったりしながら、小さな自己決定を積み重ねてもらうことをとても大切にしています。

──「自分で選択していく」ことを、徐々に育てていくんですね。

ブローハン:

安心を感じられる人や場所に出会っておらず、ズタボロの状態で出会う若者も少なくありません。「ここなら、話してみてもいいかも」という小さな信頼の扉を開き、やがて本人が「社会に出てやってみよう」というところまでつなげられたらと思っていますが、一人ひとり状況も異なり、決まった支援のかたちがあるわけではありません。

すごく難しい部分ではありますが…、僕たちはどんな状況であれ、一人ひとりの出発点であり、かつ、いつでも戻って来られる場所でありたいと思っています。

写真右、当事者のNさんの声:「私は17歳から自立援助ホームという施設に入りました。それまでは虐待家庭や機能不全家庭と言われるような複雑な家庭で育ちました。虐待で受けた傷やこれから一人で生きていかなければならないという不安を抱えたまま保護された中で、自立援助ホームでは毎月ホーム費を払わなければならず、すぐアルバイトをしなければいけないことが大変でした。さらに社会的養護という仕組みを知らない人が多く、アルバイト先などでは『施設に入っているかわいそうな子』という偏見や、新しく住む家の契約の際には保証人や住んでいる場所を確認され、説明が大変でした。現在は自立援助ホームで通信制高を卒業し、東京の福祉系の大学に通っています。トラウマに襲われながら、さまざまな人に支えられ東京で一人暮らしをしています」

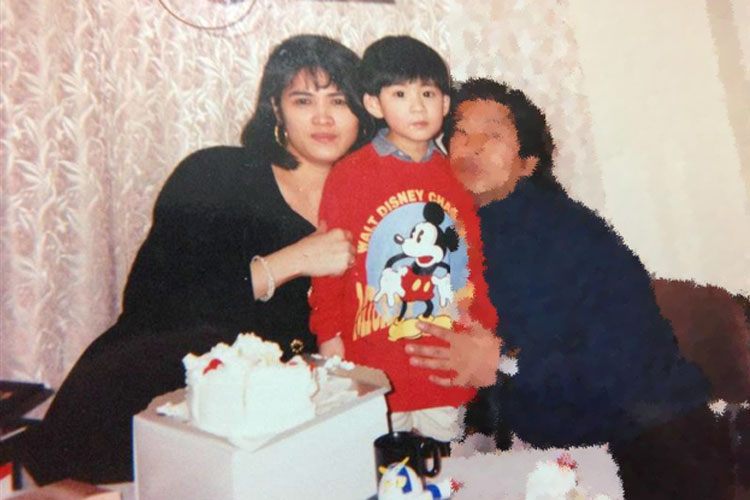

4歳の頃のブローハンさん。満開の桜の木の下で、大好きだった母・メリージェーン・ラミレズ・ブローハンさんと

──ブローハンさんのことを教えてください。

ブローハン:

フィリピン人の母親のもと、日本で生まれました。実の父親が認知しなかったので、僕は無戸籍で、母にシングルで育てられました。

4歳の時、母が働いていたスナックの客が新しい父親になり、彼から殴る蹴る、水風呂に沈められるなどの虐待を受けるようになりました。

僕が頭から血を流しているのを見て虐待に気づいた母は、あちこちの知り合いに僕を預けるようになりました。しかしそこでも、さまざまな虐待を受けました。義父からライターで炙られた跡が学校の先生に見つかって保護される11歳までの間、10軒以上の家を回ったと思います。

──そうだったんですね。

ブローハン:

ある家はゴミ屋敷で、数日間も帰ってきませんでした。空腹に耐えられずティッシュを食べたり、ゴミ箱をあさってバナナの皮を食べたりしました。喉がかわき、トイレを流す時に上から出てくる水を飲みました。別の家では、小児愛の人に性的な虐待を受けました。

ありとあらゆる虐待を受ける中で、家という環境は、僕にとって常に戦闘体制で、アンテナを張っていなければならない場所になっていました。預けられる家の人たちとどう共存するかに必死で、生活音やちょっとした表情、しぐさで状況を察し、足音ひとつで目を覚ますようになっていました。

──大変だったですね…。

社会的養護を巣立った若者向けに、全国の支援団体とつながるためのプラットフォーム「なびんち」の運営も行っている。「悩みを相談できる団体が検索でき、当事者目線の情報を通じて、支援のハードルを低くしています」。写真は「なびんち」の会議の様子

ブローハン:

夜寝ていると、玄関が開く音がして、酔っ払った足音が近づいてくる。

「どうか、僕の寝ているところにきませんように」と心の中で叫ぶようにお祈りをしても、足音は僕のところで止まり、ボコボコにされました。

──虐待を受けている時、どんな気持ちだったのですか。

ブローハン:

自分の心を守るために、解離が起きていました。

体が飛ぶぐらい殴られたとすると、目の前が真っ白になって、気がついたら自分が殴られている光景を、監視カメラのような位置から見ているんです。虐待が終わったなと思った何十分後かに、体に意識が戻って、あちこちに痛みを感じました。

こわい、つらいといった感情には、いつの間にか蓋をするようになっていました。

保護されて児童養護施設に入ってから、朝昼晩とご飯が出てきて食べられて、3〜4年かかりましたが、夜も眠れるようになりました。生存本能として「これで生きられる」と感じられるようになると、今度、それまで蓋をしてきたさまざま感情が、パンドラの箱を開けたように湧き出しまいた。

虐待をした義父を殺してやりたいという恨みや憎しみ、「僕が生まれなければ、母親もこんな思いをせずに済んだ」と自分を傷つける行動…。感情がめちゃくちゃになり、この痛みやつらさを一生抱えていくことに耐えられず、人生を終わりにしようと思う日もありました。

──そんな状況を、一体何が支えたのですか。

ブローハン:

母親の存在です。お母さんは、養育者としてはダメな部分があったかもしれません。

しかし、いつも僕に「I love you(愛してるよ)」「I miss you(さみしいよ)」「 I need you(あなたが必要よ)」と愛情表現をしてくれました。僕はお母さんが大好きでした。

7歳の誕生日に、両親に挟まれて

ブローハン:

しかし14歳の時、お母さんが病気で亡くなり、生きる理由がなくなりました。

でも、どんなに絶望して99%死にたいと思っていても、人は最後の最後まで、一寸先の光を得ようと、生きる1%を握りしめているんだと思うんです。

虐待を受けていた時、体から意識が離れ、俯瞰的に状況を見る自分がいたと話しました。

虐待の後遺症とも捉えられますが、この頃には、同じように物事を俯瞰する癖がついていました。余談ですがこの癖づけは、今でも自分にとって大きな力だと感じます。

ある映画で「神様が地球で遊んでいる」という世界観に触れました。「もしそうだとしたら、自分という容器に閉じ込めている心で感じている感情って、銀河から見たら本当に小さな、ちっぽけなものなんじゃないかな」と思ったり。思春期で多感ながら、自分の身に起きたことを解釈し、もがきながら生き続ける理由を見つけようとしていました。

お母さんが亡くなって10年目の年、フィリピンにあるお母さんのお墓の前で。「あの日から、10年目のただいま。伝えたかったことも、聞きたかったことも、心の中にたくさんあって。 お墓の前に立った時、10年分の言葉にはできない気持ちがあふれました。 お母さん、ここまできたよ。心配しなくていいからねと伝えました」

2012年、20歳の時に訪れた青森・大間にて。「児童養護施設を出て1年、仕事を辞めて成人式を迎えました。幼い時から、大人によって環境を左右されていた自分。何にも縛られず、ただ自由に在りたいという思いから、急に思い立ち、友達と車中泊をしながら大間へ。誰の目も気にせず、自分の意志でその日を過ごした旅でした」

ブローハン:

そんな時、一枚の写真に出会い、雷が落ちたような衝撃を受けました。

内戦が続くスーダンで撮影された「ハゲワシと少女」(※写真家のケビン・カーター氏が撮影。1994年度ピューリッツァー賞を受賞)という写真で、餓死寸前で大地にうずくまる幼い子どもと、それを狙うハゲワシの姿を捉えた一枚です。

写真のこどもの姿が、ご飯をもらえず、常に大人に命を狙われているような生活をしていた僕自身の姿と重なって、どこか他人だと思えませんでした。「これは自分だ」とも思ったんです。

でも…、その時僕は児童養護施設にいて、ご飯があり、寝る場所があり、学校に通うことができていて、何より写真の中の子が望んでいるであろう「命」がありました。自分には何もない、何も選べないと思っていたけれど、「生きること」を「選べている」と気がついたんです。

──そうだったんですね。

ブローハン:

「このまま死ぬ意味も作れるけれど、生きる意味も作れる」と思いました。僕の人生は、この時にREスタートしたんだと思います。

そこから、自分の感情や状況、周囲の環境に対し、悲観的になるのではなく「どうするかは自分で決められる」と思えるようになりました。起きた出来事に対して、「最悪」っていう解釈もできるけど、それよりもプラスに、良い意味づけをすることもできるんですよね。

そう思うと考え方が変わり、何より感謝の気持ちを持てるようになりました。

今、過去の全てが、今の自分につながっていると感じます。

「過去の痛みは、未来の地図にも変わる」と思っていて、生きる力をくれたこの写真のように、僕も誰かが前向きに生きるきっかけになれたらと思って活動しています。

青森・大間での一枚。「何かから逃げるように始まった旅は、僕自身と出会う旅。誰の目も気にせず、ただ空を見上げた。ここにいる、それだけで意味があると思えたその瞬間、自由も、痛みも、この景色に溶けていき、何者でもない”僕”が、ここにいた。自分の歩幅で歩み始めた。誰にも認められなくても、生きていていい。決められた道から外れた僕は、空の広さに自分であることを許した気がした。ようやく呼吸ができた」

継続的に支援している若者との一コマ。「支援を必要とする若者たちと向き合う時、まず『一人の人間同士』として関係を築くことを大切にしています。同じ目線で歩み、少しずつ信頼を育てていきます」

ブローハン:

お話したのはあくまで僕の話です。誰もがそれぞれに人生があって、その人のタイミングやペースがあります。皆が違って当然だし、「僕がこうだったからみんなもこうだよね」とか「こうしてね」みたいな気持ちはなくて。

否定するのではなく、出会った人たちの面白いところや素敵なところは真似して、オリジナルな自分が生まれていけば良いなと思っています。

──「支援する・される」という関係性ではない、ブローハンさんも壮絶な過去を経てきた当事者であるからこその、何というのか、一人ひとりやその「命」に対するリスペクトのようなものを感じました。

ブローハン:

そうですね。表現が難しいですけど…、皆、それぞれに力があるんです。それを「信じる」とか「期待する」というのは、自分たちのエゴだなと思っていて。だって、その通りにならなかった時に、ガッカリするということも出てくるわけじゃないですか。

そうではなくて、何だろうな、皆には力があるのだから、それぞれがその力を持って人生を豊かに謳歌してほしいという、「願い」のような気持ちがあります。

闇に飲まれたり、過去の影に覆われたり…、人生の中でそういう瞬間は、誰にもあります。

そんな時、命の炎が大きくなったり小さくなったり、揺れ動いたりしながらも、灯を消さずにそこに存在していく力があると僕は願っているし、エゴで言えば信じていて、ここで出会う人たちとまた数年後、人生という不思議な交差点で、一緒に笑えたらと思っています。

当事者として発信する仲間と出会い、2018年頃から、自らの体験を発信するようになったブローハンさん。「ピアノや歌、演技などの表現から自身の体験を語るようになりました。個人ごとが、社会ごとに変わった年でもあります」

「埼玉県内の団体と協力して、児童養護施設で過ごすこどもたちと共に3日間を過ごすキャンプを行っています。回を重ねるごとに参加してくれるこどもたちも増えています」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

岡本:

チャリティーは、困難に直面している若者のREスタートに必要な資金として活用させていただきます。具体的には、若者たちの食費、生活費や医療費、スーツや交通費など就職活動の際に必要な資金などとして活用させていただく予定です。

「なびんち」の取材時の一枚。「若者たちとともに各地の支援団体を取材しています」

ブローハン:

僕らの活動は、一人ひとり状況も支援も異なるため、なかなかお伝えするのが難しいと感じることもあります。ただ、制度の隙間にいる若者たちへの支援は、確実に未来につながると感じています。

就労や生活の支援を通し、REスタートという「今」をつないだ先に、その人の希望のある未来があるわけで、その意味で、僕らはとても大きな役割を担っていると感じます。

そしてまた、その人が生きた先で、社会の中で何かしらの役割を持ち、同じように困っている誰かを支え、助ける未来や、その生き方がまた誰かが一歩を踏み出す力になる未来をつないでくれます。

特に若者への支援は、彼らが将来生きている中で家庭を持った時、未来の家庭支援、親子支援にもつながっていくと思っています。ぜひ、応援していただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうござました!

活動の合間に、スタッフの皆さんと。「支援員6名と事務局スタッフ2名、それぞれの得意なスキルを活かして、全力で活動にあたっています」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

インタビューでお二人に話をお伺いしながら、出会う一人ひとりの過去、現在、そしてこれから紡がれていく未来をすごく大切に、尊重されていることが伝わってきました。

どんな状況も感情も、否定ではなく受け止めて一緒に生きること。心が満たされていないなら、それが満ちていくのを待つこと。そんな姿勢が、私もお話をお伺いしながらとても心地が良く、若者たちに対しても信頼や安心感を生んでいるのかなと思いました。

【2025/5/26-6/1の1週間限定販売】

コンパスから海があふれ出る様子を描きました。

自分の意思や自由な感性を真ん中に、周囲のサポートを受けながら、人生という大海原を豊かに航海してほしいという願いを込めたデザインです。

“Restart. The future is in your hands(リスタート。未来は君の手の中にある)“というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!