本ページに掲載の写真はすべて公益社団法人ガールスカウト日本連盟提供

100年以上前に、イギリスではじまった「ガールスカウト」。

現在、153の国と地域で、1,080万人を超える会員が活動しています。

1909年、まだまだ男女平等ではなかった時代に、先に誕生していたボーイスカウトの活動を見て「私たちも活動に参加したい!」と声を上げた女性たち。その精神は今でも、活動に引き継がれているといいます。

「主体性を育み、一人ひとりの可能性を広げること、できることを増やすという活動の精神は、ガールスカウトがはじまった当初から変わっていません。知識と経験を増やしていくことで、周りの人を助けられる人になるんじゃないかなと思います」。

そう話すのは、事務局の塚田佳子(つかだ・よしこ)さん。

塚田さん自身も小学校1年生からガールスカウトとして、現在に至るまで、ライフワークとして活動を続けているといいます。

ガールスカウトについて、お話を聞きました。

お話をお伺いした塚田さん

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

ガールスカウトは、国籍・人種・宗教の違いを超え、153の国と地域で約1,080万人の会員が活動する、世界最大の少女と女性のための団体です。日本には47都道府県全てに活動の拠点があり、5歳から100歳を超える女性が活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/05/05

大きな木をみんなで囲み、その大きさを実感し、キツツキが木をつつく音を聞いて、自然を感じる。(岩手県のガールスカウト)

──今日はよろしくお願いします。最初に、ご活動について教えてください。

塚田:

ガールスカウトは「一人ひとりの可能性を広げる」ことを目的に、年齢に合わせたさまざまな体験の場を大切に活動する社会教育団体です。

活動で得た経験や知識を元に、自分で行動を起こし、誰かの役に立てる人を育てていきたいと思っています。

──具体的には、どのような活動をされているのですか。

塚田:

活動としての柱はありつつも、学校の授業のように細かい科目があるわけではありません。

全国にある「団」と呼ばれるグループが、それぞれの地域やコミュニティに沿ったかたちで、子どもたちの主体性を大切にしながら活動しています。

活動場所である神社の清掃活動。地域とつながり、大切に使わせていただいています。(東京都のガールスカウト)

──活動の柱は、どのようなものなのでしょうか。

塚田:

一人ひとりの興味関心が広がるような体験をとおして学び、個人の力をつけていくことです。

「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」の3つを活動におけるポイントとして、実行力やコミュニケーション能力、リーダーシップ能力を培います。

身体的にも精神的にも、年代によってできることが異なってくるので、年代に応じて、また個々の成長に適した活動をしています。

──年代ごとに分かれているんですね。

塚田:

はい。子どもについては5部門あり、就学前1年が「テンダーフット」、小学校低学年が「ブラウニー」、高学年が「ジュニア」、中学生になると「シニア」、高校生年代が「レンジャー」として活動します。

さらにその上の代になると「リーダー」として指導者となったり、「運営員」として活動を支えたり、「SCAPP」として、自分の得意なことを活かしながら、生涯を通して関わることができます。

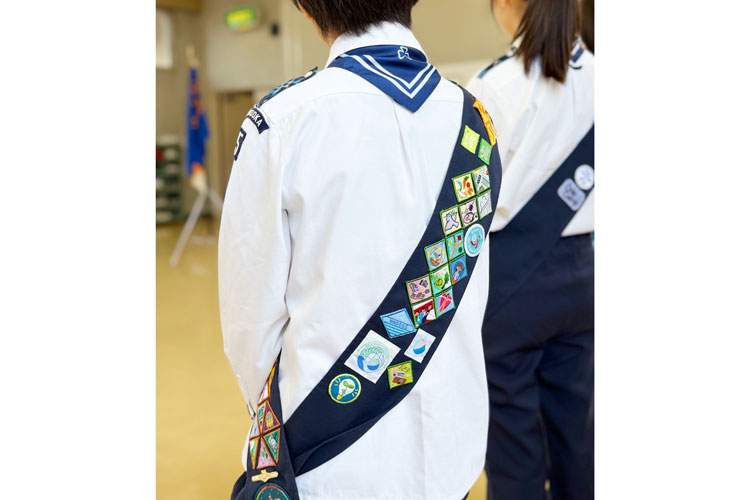

部門ごとにバッジが用意されていて、それぞれのバッジに取り組み、技術や知識を得て、体験した証としてバッジがあります。さまざまなバッジに取り組むことで視野や可能性が広がっていきます。

さまざまなバッジ。「取り組んだ証のバッジは技能帯へつけます。自分の技術や経験が増えるたびに、バッジが増えていきます」

──バッジは、部門ごとにあるんですね。

塚田:

はい。たとえば小学校低学年の「ブラウニー」は円形のバッジで、高学年の「ジュニア」になると三角形になり、テーマの具体性やバッジの数も増えます。

高校生の「レンジャー」ではピンバッジになり、数は少なくなりますが、「健康」「安全」「経済」「自然環境」といった、幅広いテーマになってきます。

地区事業にて「クリエイティブチャレンジプログラム」に取り組むシニア、レンジャー。「身のまわりの課題を解決するアイデアを出し、共有します」

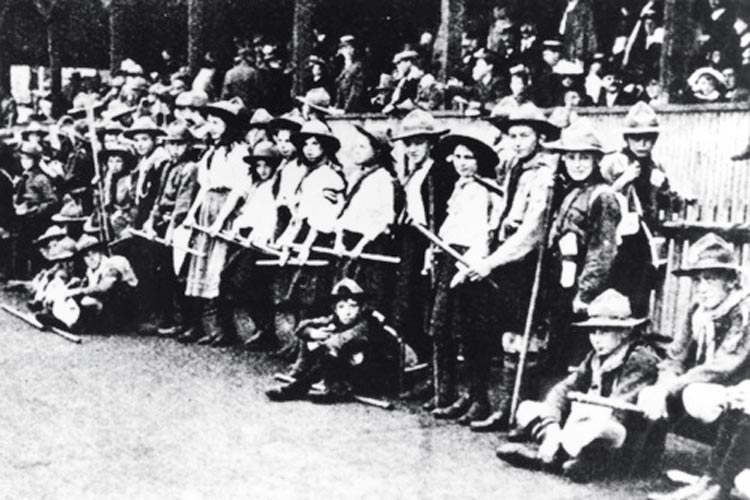

1909年、”Something for Girls, too!(私たちも活動したい!)”と訴えた少女たち(写真中央)

──ガールスカウトの歴史を教えてください。

塚田:

先に、イギリスで1907年にボーイスカウトが始まっていました。

当時は、時代背景的に女性に対する考え方が今とは異なり、ボーイスカウトのような男性だけの団体があるということは特に不思議ではないと思います。しかし1909年、ボーイスカウトを見た少女たちが、自ら手をあげて「私たちも活動に参加したい」とキャンプの現場に現れたことが始まりです。

──そうだったんですね。

塚田:

女の子たちが勇気を出し、声を上げることによってはじまったのがガールスカウトです。

その精神は現在に至るまで続いており、主体性を育み、一人ひとりの可能性を広げること、できることを増やすという活動の精神は変わっていません。

1920年、東京の香蘭女学校に「日本女子補導団東京第1組」が誕生。「日本女子補導団」は、イギリスのガールスカウトの名称「ガールガイド」を翻訳したもの

──日本に入ってきたのはいつですか。

塚田:

イギリスから世界へと広まっていったのが1910年で、日本には、10年後の1920年に入ってきました。

戦争によって活動が止まった時期もありましたが、戦後、地域の有力者や妻たちが「これからの時代、女性はもっと力をつけていく必要がある」と、ガールスカウトの活動を後押ししてくださったという背景があります。

時代が変わった今でも、女性だから触れる機会が少ないこと、普段体験しにくいこと、チャレンジする機会が少ないことがあると思っています。

──たとえば、どんなことでしょうか。

塚田:

「人前で話す」ということ一つをとっても、私が小さい時は、学校の委員長とか部長とか、「長」がつく人は皆、男性でした。リーダーになる、人前で話すなど、学校では経験する機会が少ないようなことも体験してもらいたいと思っています。

さまざまことにチャレンジ。野外料理を楽しむ沖縄県のガールスカウト

塚田:

ガールスカウトとして、女性にとって障壁になっているものを取り払い、さまざまな体験の機会を設けることで、より良い世界をみんなで築いていきたいと思っています。

そして、自分が得るだけで終わりにせず、他の人に役立てるような行動ができること。「自分のためではなく、誰かのために自然と動くことができる」のが、ガールスカウトの特徴です。

活動の始まりにガールスカウトの「やくそく」を皆で唱和するのですが、その一文に、「人に役立つことを心がけます」という言葉があります。自分の行いに責任を持ち、誰かのために役立てることは、ガールスカウトの活動の本質なのです。

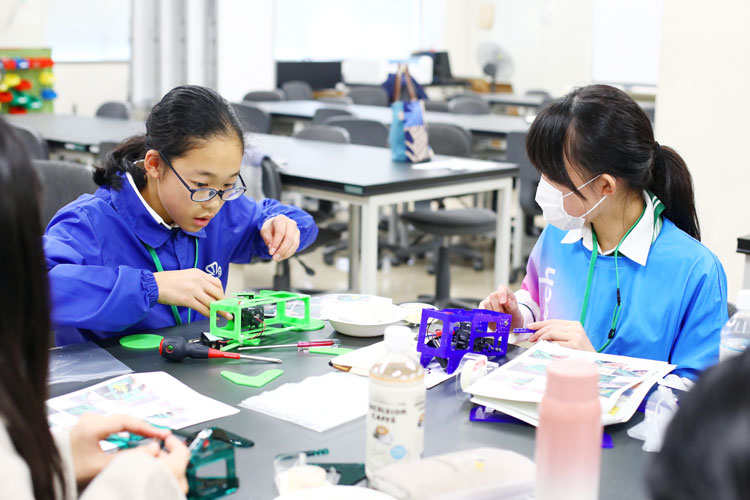

ガールスカウトのSTEAM教育(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematicsを統合的に学習する、理数教育に創造性教育を加えた教育概念)事業「Chip Camp」にて。ぶつからない車をつくる

地域の防災意識を高めるために、地域を巻き込んだ防災イベントを開催し、B-Pアワード(日本連盟が授与する最高の賞)を受賞した北海道のガールスカウト

──全国にどのぐらいの会員さんがおられるのですか。

塚田:

現在、47都道府県にある859の「団」と呼ばれるグループに属する、約3万人が活動しています。

それぞれの団では、研修を受けた指導者が、各年代の育成目標を掲げて活動していますが、変わっていく子どもたちの状況を常にアップデートするために、定期的な研修を受けています。

指導者向け研修の様子。「指導者は積極的に研修を受け、自分自身をアップデートすることで子どもたちの活動を支えます」

──確かに、子どもたちを取り巻く環境というのは、短いスパンで大きく変わっている気がします。活動を通じて感じておられる最近の子どもたちの傾向や、そこに向けての取り組みはありますか。

塚田:

もっともっと変化してほしいと願っているのは「子どもたちの自己肯定感を上げる」ことです。

近年、チャレンジを諦めてしまったり、あるいはチャレンジ自体をしなかったりする子どもたちが増えていると感じています。その背景には、「外見からくる自信のなさ」があるのではないかと思っています。

ありのままの自分、また周りの人たちを受け入れて、無限の可能性に向かって前向きにチャレンジができるようにしたいと、2014年から「Free Being Me(フリービーイングミー)」というダヴと共同開発したプログラムを実施しています。

「Free Being Me」に取り組む様子。「完璧な容姿」について意見を出し合う

──どのようなプログラムですか。

塚田:

90分のグループワークで、容姿に関するさまざまなことで話し合います。

「完璧な容姿ってどんなのだろう?」という問いかけに対し、「顔が小さい」「手足が長い」「細い」といった、似通った答えが返ってきます。

社会にはこれだけの人がいて、皆それぞれ特徴が異なるにも関わらず、皆がだいたい同じような「完璧な容姿」のイメージを持っていることにまず気がつきます。

でも、それってなぜだろう。もしかしたら、メディアが発信するイメージや固定概念にとらわれているのではないか。メディアの発信は本当にリアルなのものなのかといったことに、一つひとつ話し合いながら気づいていくプログラムです。

──面白そうですね。

塚田:

SNSや広告を見て「私もこんなふうになりたい」と思うのは自然なことだけど、自分と誰かを必要以上に比較してネガティブになってしまうのは、あまり意味がないことなんじゃないか。そうならないために、何ができるか…。

「Free Being Me」にて、意見を交わすレンジャー

塚田:

プログラムの後半では、参加者同士で普段は言葉にしづらい、お互いの良いところを具体的に伝え合う機会を設けます。私も指導者としてこのプログラムに参加していますが、受ける前と後では、子どもたちの表情が明らかに変わってくるんですよね。

子どもだけでなく、一緒に参加している大人の表情も明るく変化します。言葉を伝えた側も受け取った側も、どちらもすごく前向きになるんです。

──すごいですね!

塚田:

誰かに褒められることで、「恥ずかしいけど嬉しくて、自信がついた」と話してくれる子が多く、今の子どもたちにとって必要な機会だと感じています。

家庭の場合、家族だからこそ言いづらい、言えないということもありますよね。でも、やっぱりそういった言葉がけによって子どもたちの自己肯定感は、確実に変わってくるんですよね。

2024年に長野県で開催されたキャンプ。「全国から100人のレンジャーが集い、協力し合い5日間を過ごしました」

塚田:

ガールスカトは女性の団体ということもあって、ジェンダー平等を実現するためのプログラムにも力を入れています。

少しずつ変化してきていますが、それでも辺りを見回すと、日常のちょっとした言動の中に、性別に対する思い込みがあったりします。たとえば進路選択の折に「男性は理系、女性は文系」のような思い込みが何となくまだ残っていたり、仕事においても、男性と女性で就く業界が変わってくるということも、まだまだありますよね。本人が感じていなくても周囲からかけられる言葉に違和感を覚えることもあります。

こういったことを皆で話し合い、気づきを共有することで、自ら考え、行動が起こせるようになっていきます。

──なるほど。そういったことを早いうちから認識しているかいないかで、社会に対して自分がとれる行動が変わってきますよね。

年齢が違っても、学校が違っても、住んでいる場所が違っても、ガールスカウトだから安心して活動ができる

街頭募金活動。「困っている人たちの現状についても学びます」

──ガールスカウト日本連盟さんとして、今後の展望を教えてください。

塚田:

「人の役に立つ」「誰かのために行動できる」ということは、今後もブレることなく、変わらずに大事にしながら、これまでも時代に合わせて変化してきたように、常に子どもたちが必要としていることを察知しながら、変化していける団体であることが大事だと思っています。

自分にできることがなければ、誰かの役には立てません。たくさんの引き出しを持っていることが、行動できる要因になると思っています。

元気いっぱいのテンダーフット。「ガールスカウトとして、これから変わっていく姿が楽しみです」

塚田:

得意不得意は一度置いて、知識も経験も、「これを知っている」「やったことがある」という引き出しを増やしていくことで、何かあった時、周りの人が困っている時に助けられる人になるんじゃないかなと思っていて、「まずはやってみよう」という精神を持ってさまざまなことに取り組んでみること、そしてその経験を通して「自分の力をつけていく」ということが大事なのかなと思います。

少子化もあって、ガールスカウトの会員数は減少しています。

「誰かのために動く」ことは、やはり人数がいることで広めていけるので、仲間がもっともっと増えてくれるといいなと思います。

海外のガールスカウトとの交流。「世界中に仲間がいるからこそ、それぞれの国に目を向けたり、地球市民のひとりとしての意識が芽生えたりもします」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

塚田:

チャリティーは、子どもたちの自己肯定感を上げる「Free Being Me」プログラムを、地域に関係なく広く届けるための資金として活用させていただく予定です。ぜひ、応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

ガールスカウト日本連盟会長の間奈々恵さんとブラウニーの皆さん

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

日本に入ってきて105年を迎えられるというガールスカウトさん。

性別による「こうあるべき」といったステレオタイプがずっとずっと強かった時代に、女性が男性と同じように社会に進出し、活躍する未来を見据え、動いていた方たちがおられたのはすごいと思いました。

時を経て、さまざまな情報が行き交い、多様な生き方が当たり前になった今だからこそ発揮されるガールスカウトさんの力があるのだということを、塚田さんのお話を伺いながら深く感じました!

【2025/5/5~11の1週間限定販売】

動物たちが楽しそうに肩を並べている様子を描きました。違いや個性を認め合い、それぞれの長所が発揮されることで皆が笑顔になり、社会が豊かになる様子を表現しています。日本での活動105周年を記念して、ベストにさりげなく「105」の文字を描きました!

“Believe in yourself(あなた自身を信じて)”というメッセージを添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!