生命が脅かされる状況「LTC(life-threatening conditions)」にある子どもとそのきょうだい、家族が「第2の我が家」として、楽しい時間を過ごすことができる「こどもホスピス」。

日本では、横浜と大阪の2箇所に、民間型のこどもホスピスがあります。

「愛知にもこどもホスピスを」。

東海初のこどもホスピス設立に向け活動するNPO法人「愛知こどもホスピスプロジェクト」が今週のチャリティー先。

「『存分に生きる』を、一緒に。地域の中で、地域の誇りとなるようなこどもホスピスをつくりたい」。

そう話すのは、代表の畑中(はたなか)めぐみさん(46)、理事の瀧田咲枝(たきた・さきえ)さん(43)。活動について、お話を聞きました。

お話をお伺いした畑中さん(写真後列左から2人目)、瀧田さん(写真後列右から4人目)

NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクト

生命が脅かされる状況にある子どもときょうだい、家族がのびのびと楽しく思い切り、どんな時も子どもらしい時間を過ごせるためのこどもホスピス活動を愛知の地から。

今という大切な時を存分に生き、どんな気持ちも共にわかちあえるこどもホスピスの運営を目指しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/04/28

「愛知県一宮市にある『つなぐの森 ハリプー』を貸し切りにしていただいて行った『ハリプー遠足』にて。木のライトにうっとりです」

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

畑中:

愛知に「こどもホスピス」を開設することを目標に活動している団体です。

まだ建物はありませんが、地域のボランティアさんや企業、病院と協力しながら、LTC(生命が脅かされる状態)にある子どもときょうだい、ご家族への支援を始めています。

子どもたちが、笑ったり泣いたり怒ったり…どんな気持ちも自由に表現しながら、その子らしく生きる時間を過ごせるように。そして、それを一緒に分かち合える場を、教育や福祉、医療の協力を得ながら、何より「地域の力」で形にしたいと願っています。

「2024年12月、名古屋アイリスロータリークラブさんと開催したクリスマスイベントでの一コマです。クリスマスのあたたかなひととき、お父さんの腕の中で安心したようにカードを見つめるまなざし。一緒に笑って、一緒に感じて。そんな“今”を会場のみんなと過ごすことができました」

──「こどもホスピス」とは何ですか。

畑中:

「ホスピス」と聞くと、終末期をイメージされる方も少なくないと思いますが、それだけに限りません。こどもホスピスの場合、病気がわかった時から治るまで、本人やきょうだい、家族を支えます。

また「ビリーブメントケア」と呼ばれますが、お子さんが亡くなった後も、亡くなった子どものきょうだいさんとご家族と共に歩んでいくことを大切にしています。

子どもたちは毎日成長します。それは病気の有無に関係なく、またLTCの子どものきょうだいも同じです。一人ひとりの成長や発達のために必要なことを家族だけに任せずに、病院や地域、福祉サービスなどと協力しながら支えていきたいと思っています。

「2025年2月、NIYUグループさんのご支援で、名古屋グランパスホーム開幕戦の満員の熱気に包まれたスタジアムから、子どもたちときょうだいさんが『こどもホスピス』への想いを発信してくれました」

──どのようなサポートをされるのでしょうか。

瀧田:

こどもホスピスは病院ではないので、病気を治すことを目指す場所ではありません。生命を脅かされる病気があっても、子どもときょうだい・家族が「当たり前のことを、当たり前にできる」をサポートする場所でありたいです。

子どもが入院している間、きょうだいとは会えず、付き添いについても、お父さんかお母さんどちらか一人といった制限がある場合もあります。

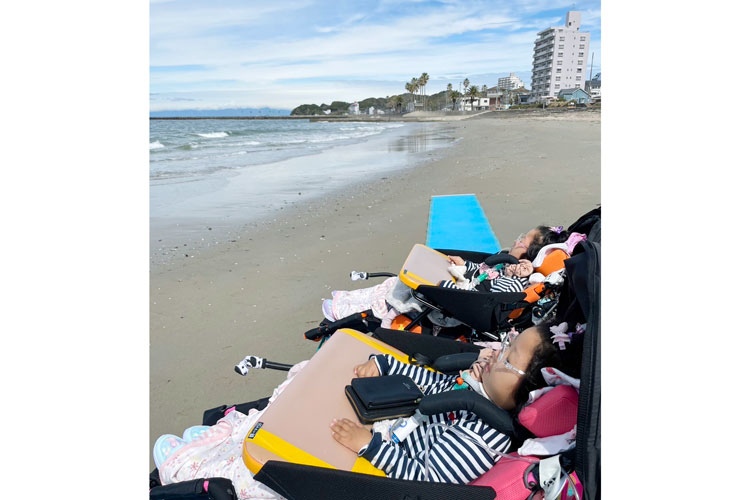

お泊まりプロジェクトの一コマ。「南知多にある福祉旅館『サポートイン南知多』さんにご招待いただき、家族でお泊りした特別な日。前日までの雨も上がり、やわらかな潮風に包まれながら、生まれて初めて海を見ました」

瀧田:

病院関係者の皆さんも、子どもたちが病院の中で楽しめるように、また成長発達を支えられるように、日々さまざまなケアにあたったり、行事を工夫されたりしています。

しかし制限のある環境にはどうしても限界があり、やりたいことをかなえてあげられないこともあって、そこにもどかしさを感じておられる医療従事者の方も少なくないと思います。

そのような時こそ私たちの出番だと思っていて、こどもホスピスを頼っていただけたら嬉しいです。

子どもたちが「〇〇をやりたい」と思いを表出してくれた時に、病院の方々に「それ、こどもホスピスだったらできるんじゃない?!」って提案してもらえるようになれば嬉しいなと思っています。

──家と病院以外にも過ごせる場があれば、嬉しいですね。

瀧田:

現在、治療(キュア)だけではなく、さまざまな施設との連携や住民の方たちの参加をもとに、地域ぐるみの生活・ノーマライゼーションを視野に入れた「地域包括ケア」が必要であると言われています。

それぞれの良さを活かし、補完し合い、地域全体で手を取り合って、子どもやきょうだい・家族が安心して過ごせる場所を増やしていくことが大切だと思っています。

2025年4月、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社とのイベントで、店員さん体験

「2024年8月に訪れたイギリスのこどもホスピス Martin House Children’s Hospiceのお祈りのお部屋です。このお部屋でお子さんが最期の時を過ごすこともあるそうです。私たちのこどもホスピスにも、こういったお部屋が必要だと感じました」

畑中:

日本ではまだ、こどもホスピスの定義がはっきりしていないのですが、大きく分けて「地域型」「医療型」「福祉型」の3つがあると言われています。

私たちが目指しているのは、そのうちの地域型のこどもホスピスです。

──なぜ、地域型なのですか。

畑中:

日本には、病気や障がいのある子どもを支える、さまざまな素晴らしい福祉・医療サービスがあります。

しかしLTCのお子さんやきょうだいさん、ご家族一人ひとりの気持ちや希望ご家族一人ひとりの気持ちを聴きながら、それぞれの希望を実現していこうとする際に、医療や福祉の枠組みの中で対応するとなると、どうしても制約が出てきますし、公平性ではなく平等が求められてしまうこともあろうかと思います。

私たちは、医療や福祉の制度の枠組みの中では支援が難しいお子さん、こどもホスピスがあることでより一層子どもらしい時間の保障につながるお子さんやきょうだいさんにスポットを当てたいと思っており、地域型のこどもホスピスの設立を目指しています。

「連携している病院さんに、ガチャガチャを寄付する活動もしています。子どもたちに大人気です」

畑中:

さまざまな制度を利用しても果たせない「LTCの子どもたちの日常を保障する」ために、制度に依らずこどもホスピスを運営するとなると、想いに共感してくださる方からのご寄付がメインの資金になります。

2023年の法人設立以来、地域や企業、大学、教育や福祉、医療、市民の方々とつながりながら、病気のある子のきょうだい向けキャンプ、クリスマス会や交流型プログラムなど、子どもたちやご家族に向けた支援を少しずつかたちにしてきました。

昨年度は27件のイベントを実施し、のべ3,728名の方にご参加いただきました。協力いただいた企業、団体、医療機関、教育機関は、のべ64団体以上にのぼります。

また、海外のこどもホスピス視察を通して、施設づくりと人材発掘に向けた学びと準備も加速させてきました。

これらの活動を支えているのは、医療、教育、福祉、経営、法律、建築、当事者家族など、様な専門性や経験をもつ理事と監事たち、そして多くのボランティアさんや寄付者の皆さんです。

一人ではできないことも、誰かと一緒なら、かたちにできる。

そんな思いを胸に「こどもホスピス文化」を、地域の中で少しずつ育んでいます。

2024年4月に開催した1周年シンポジウムにて。「オンラインと現地、あわせて約150名の方にご参加いただきました」

2022年11月、ハリプーでのイベントでの一コマ。真剣な表情を浮かべるお友達

──団体のスローガンである「存分に生きるを、一緒に。」には、どのような思いが込められているのですか。

瀧田:

たとえ残された命が短くても長くても、その子の人生は祝福されるものです。

「存分に生きる」には、病気や障がいがあっても、「今」という大切な時間を、笑ったり、泣いたり、怒ったり、遊んだり、喧嘩したり、仲直りしたり…自由に表現し、当たり前の幸せを感じながら、フルな状態で生きてほしいという思いが込められています。

「一緒に」という言葉には、LTCの子どもはもちろん、きょうだいや家族、そして支援する私たちも一緒になって、一人ひとりがフルに生きられるといいなという思いを込めました。

畑中:

“支える”とか“寄り添う”という言葉には、どこか“してあげる”ような響きがあるように感じていて、私はほかの表現を探しています。活動をしていて、いつもあたたかい気持ちをいただいているのは、むしろ私のほうだと感じるからです。

子どもやご家族が今見ている景色を、言葉で説明してもらうのではなく、ただその隣にいさせてもらって、一緒に感じ、今を生きていければと思います。

きょうだいキャンプに参加した子どもたち。「はじめは緊張気味な様子でしたが、すぐに打ち解け、深い絆でつながることができました」

畑中:

『病気の人』『そうでない人』『学校に行ける人』『行けない人』。私たちはつい、わかりやすくするために線を引いて物事を捉えようとしますが、その線が交わるような場所って、実はとても少ないんです。

こどもホスピスがあることで、そんな線が少しだけゆるまって、“誰かのそばにいたい”人と、“誰かにそばにいてほしい”人が、自然につながれるような場所になれたらいいなと思っています。

──病気や障害のあるお子さんやきょうだいさん、そのご家族だけでなく、関わる誰もが「存分に生きる」を「一緒に」できる場所だということなんですね。

畑中:

そうですね。こどもホスピスがあることで、さまざまな人がお互いを自然と支え合うような文化が育まれ、地域の課題解決にもつながっていくといいなと思います。

私は看護師ですが、こどもホスピスに子どもたちが来てくれる時には、「看護師の畑中さん」じゃなくて「友達の畑中さん」になりたいと思っています。

地域のいろんな人が、それぞれ好きなことや得意なこと、それぞれのかたちで、楽しく子どもたちを迎え、またその人自身の「存分に生きる」もかなえられるような場所を作っていきたいです。

「きょうだい支援の活動をされているNPO『しぶたね』さんをお招きして、きょうだいさんの日を開催しました。シブレッドとシブブラックは、何があってもみんなを一人にさせない、永遠のヒーローであり味方です」

「2024年8月にきょうだいさんのためのキャンプを開催。北海道支笏湖で3泊4日、さまざまな体験をしました。生まれて初めて沼にも行き、忘れられない思い出ができました」

──愛知にこどもホスピスを作りたいと思われたきっかけを教えてください。

畑中:

小学生の時、私も病気になったことがあるんです。食事制限があり、学校の体育の授業は見学で、「病気になって、良いことなんて何にもない」と思っていました。

その時は「助けてくれる大人がいない」と思っていたけれど、自分が大人になってボランティア活動を始めてみると、実は応援したいと思ってくれる大人はたくさんいることを知りました。

そんな人にもっと早く出会えていたら、病気になっても嫌なことばかりじゃない世界が見えていたのかなと思います。

だからもし、あの時の私と同じような気持ちでいる子がいたら…、「そうじゃないよ」って伝えたい。嫌なことばかりじゃない世界を見てほしいなっていう気持ちが、根底にあります。

──そうだったんですね。

畑中:

看護師になり、最初に配属されたのが小児がん病棟でした。

病棟では「治ったらあれをしようね」「元気になったらこれをしようね」って、「治ったら」の世界が広がっていました。子どもたちに「治ったら」と言っている間に、治ったらもちろんいいですが、治らなかった子にもあったはずの夢や希望が、どんどん小さくなっていくのを目の当たりにしたんです。

最後には「おうちに帰りたい」という、当たり前の願いだけになっていく姿を見た時に、「本当にごめんね」と思いながら看送った子もたくさんいます。

「治ったら」ではなくて、「今、治しながら楽しいことをしたらいいやん。したっていいやん!」と思うんです。ただ、病院だけでそれをかなえる難しさがあることも現場にいて感じたので、そこを超えていきたいと思い、こどもホスピスをつくる活動を始めました。

2024年8月に訪れたイギリスのこどもホスピス Francis house。「地域の誇りとなるこどもホスピスが、住宅街の中に堂々と存在していました」

──瀧田さんはいかがですか。

瀧田:

社会のいろんな課題を目の当たりにして、自分に何かできることはないかと日々、自問自答していました。その中で、もしかしたら私がこれまでの人生で得てきたものを最も生かすことができて、私自身も生き生きと過ごすことができるのがこどもホスピスではないか思ったからです。

もう10年以上前ですが、成人病棟に勤務していた時、終末期だった未就学の女の子に出会いました。彼女は治療のため、小児病棟から成人病棟にある治療室にやってきて、たった一人で、治療を受けながら過ごさなければなりませんでした。

治療が始まると、薬剤の影響から医療者も入室制限があるので、普段なら周囲の助けを借りて行う身の回りのことすべてを、彼女は一人で覚えなければなりませんでした。

治療が始まる数か月前からその部屋に何度も足を運び、一人で身の回りのことをする練習をします。窓のない真っ暗で殺風景な部屋で、彼女は泣きながら電気のつけ方やトイレの流し方、ナースコールの押し方を覚えていました。

2025年2月に開催したフォトプロジェクトにて。「参加してくださったかわいいプリンセスの写真です。ウィッグやヘアアクセサリー、ドレスを着るプリンセスの満面の笑みに、私たちスタッフ全員が虜になってしまいました」

瀧田:

彼女は、すごく頑張っていました。多分、寂しかったしつらかったと思います。それでも応援してくれる両親の想いに応えるかのように、一生懸命頑張っていました。

当時、彼女の頑張る姿を見るたび、「なぜ幼いこの子に、こんなにつらい思いをさせなきゃいけないんだろう…」と苦しく感じることがありました。

でも今、この活動に関わるようになって、改めて気づいたんです。たった1日でも1時間でも、その子と家族にとってものすごく大事で、存分に生きる貴重な時間であるということに。

あの時…、泣きながら一生懸命治療に立ち向かっていた彼女に、その時間の「嫌」がちょっとでも減って、楽しく過ごせるような関わりや工夫ができたんじゃないか、彼女のために、自分にできることがもっとたくさんあったんじゃないかと、今、この活動をしながら何度も思い返します。

「毎月1回、ボランティアさんと一緒に事務作業をします。こどもホスピスの話をしたり、世間話をしたり。お茶やランチを楽しみながらワイワイする時間はとても心地よく、あたたかい時間です」

2025年6月に開催したレモネードスタンド。「集まってくださった皆さまと撮った一枚です。皆でシャボン玉を飛ばしました」

──愛知こどもホスピスを建てるのはこれからだと思いますが、今後の展望について教えてください。

畑中:

子どもたちが、たとえ命の時間が限られていても、最後までその子らしくいられる環境を用意したい。こどもホスピスは、そのための文化を地域に育てていく試みでもあります。

この2年、こどもホスピスという言葉を知ってもらうことに力を入れて活動すると同時に、LTCの子どもときょうだい、ご家族向けのイベントを開催してきました。そしてその中で、お空に旅立った子どもたちもいます。

発病した時から、治っても治らなくても、私たちは友として人生の歩みをともに進めます。そのためには、「いつでもここに来てくれたらいるよ」っていう場所が必要だと感じます。そしてその場所で、LTCの子どもの「今日、これがしたい」に応えられるようになりたいんです。

こどもホスピスという場所があれば、もう一歩、二歩進んで子どもと家族の存分の生きる時を築くことができます。ここから、実際にホスピスを開設するというところに力を置いて、必要なことを一つずつやっていきたいと思っています。

「2024年11月、プロバスケットB1リーグのファイティングイーグルス名古屋さんの試合で、レモネードスタンドを開催。多くのファンの方にもご支援いただきました」

──読者の方に、メッセージをお願いします。

瀧田:

命を祝福し、尊さを感じ、過ごす時間を大切にできる場所を、一緒の目標に向かって進んでくださる方とともに、手を取り合い話し合いを重ねて、かたちにしていきたいと思っています。

「存分に生きるを、ぜひ一緒に進んでくれませんか」とお伝えしたいです。

畑中:

私たちは、愛知に「こどもホスピスという選択肢」を届けたい。それは病気や障がいがある子どもや家族にとっての場所であることはもちろん、さらに地域の誰もが関われる希望の灯台のような存在になっていくと信じています。

一緒に「存分に生きる」をかなえてくださる皆さまの応援を、心よりお待ちしています。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

畑中:

私たちの願いは膨らみ続けていますが、それを形にするには、まだまだ人の力も資金も足りていません。こどもたちに「いつでも帰ってこられる場所」を届けるには、皆さんのお力添えが欠かせません。

今回のチャリティー収益は、愛知に「こどもホスピス」という選択肢を届けるための建設準備資金として、大切に活用させていただきます。

現在、仮の土地をもとにした建物の基本計画づくり、事業計画の設計、資金調達に向けた調整など、こどもホスピス実現に向けた“土台”を地域の方々と共に築いている真っ最中です。このチャリティーでいただく一人ひとりの思いが、まだ出会っていない子どもやご家族に届く「安心」と「希望の灯り」につながるよう、私たちも丁寧に歩みを進めていきます。

──貴重なお話をありがとうございました!

メンバーの皆さんと。「全員と会って集まることはなかなか難しいですが、想いをぶつけあって、大切にしたいものを確認しあって、愛知こどもホスピスの活動をこれからも続けていこう!と誓った時の写真です」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

社会には、いろんな人が生きています。そして人一人も、元気な時もあれば、そうでない時もあります。どんな人も、どんな状態の時でも、ただ「私が私である」ことを受け止めてくれる場所があったら、どんなに楽でしょうか。

「こどもホスピス」と聞くと特別なもののように聞こえますが、お二人のお話をお伺いして、この世に生まれた命が同じように祝福され、同じように笑顔になれる、豊かな愛を育む場所なのだと思いました。

【2025/4/28~5/4の1週間限定販売】

愛知こどもホスピスプロジェクトさんをイメージした灯台を真ん中に、どうぶつたちが楽しく集う様子を描きました。こどもホスピスが灯台のようにどんな時もいつもそこにあり、明るい未来を照らす存在として機能していく様子を表現しています。

“Living life to the fullest-together(存分に生きるを、一緒に)”というメッセージを添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!