2019年4月19日、東京・池袋で起きた自動車の暴走死傷事故により、二人の尊い命が奪われました。

事故から6年。この事故で、最愛の妻と当時3歳だった娘を亡くした松永拓也(まつなが・たくや)さん(38)。「交通事故は絶対に、起こしてはならない。被害者も加害者も、もうこれ以上出してはならない」と、再発防止を訴えて活動しています。

松永さんが副代表を務める「関東交通犯罪遺族の会(通称:あいの会)」が今週のチャリティー先。

飲酒運転による事故で大切な家族を失い、遺族支援の必要性を感じて団体を立ち上げた代表の小沢樹里(おざわ・じゅり)さん(44)、交通事故で妻を失い、二人の子どもを育てながら活動する理事の中村正文(なかむら・まさふみ)さん(54)、松永さんの3人に、遺族としての思いを伺いました。

私たちの生活と、切っても切り離せない車。

交通事故をなくすために何ができるか、今一度、考えてみませんか。

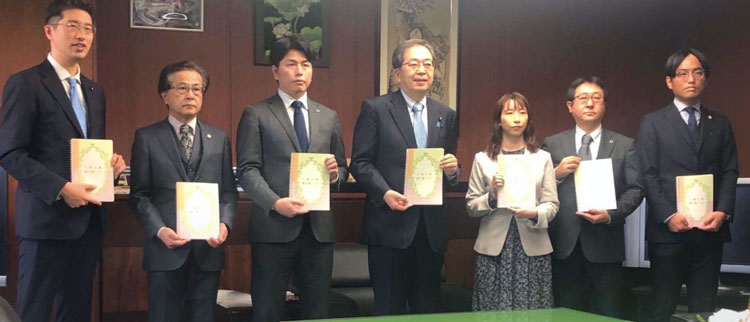

お話をお伺いした小沢さん(写真右から二人目)、松永さん(写真左から二人目)、中村さん(写真左端)。写真は2024年10月、東京都豊島区役所にて。制作した絵本『ぼくのおかあさんはおつきさまにいる―ひとりじゃないよ―』を1000冊を寄贈した際の一枚

関東交通犯罪遺族の会(通称:あいの会)

交通犯罪で家族を奪われた遺族の集まり。

遺族のための情報交換の場の開催、講演活動や行政への働きかけ、被害者支援などを行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/04/21

あいの会は遺族の集まりとして、それぞれの家族が奪われることになった交通犯罪の苦しみと悲しみを語り合うピアサポートにも力を入れている。写真はガラスアートを行った際の一枚

──今日はよろしくお願いします。最初に、あいの会さんのご活動について教えてください。

中村:

交通犯罪によって大切な人を奪われた遺族の集まりです。

遺族同士の情報共有や、「交通事故で家族が死んだ」という親しい人にも話せない苦しみを、同じような境遇の人が集まって話せる場を、定期的に設けています。

行政にも積極的に働きかけを行っている。「国土交通省の斉藤鉄夫元大臣に、交通事故版の『被害者ノート』を作成していただいたことへの感謝をお伝えするとともに、今後も交通事故の撲滅活動のために働きかけていただくよう要望いたしました」

中村:

また、交通犯罪被害をなくすために、国や行政、関係する省庁への働きかけ、法令や条例に関わる要望書の提出や講演活動、さらに、交通事故に遭ったご家族への相談支援のほか、広く一般の方に遺族の生の声を伝え、交通事故の凄惨さや命の大切さを考えてもらう無料オンラインプロジェクト「命の里プロジェクト」、学生向け無料オンラインプロジェクト「天羽(あまね)プロジェクト」も、年に2回行っています。

──中村さんは、交通事故で奥様を亡くされたそうですね。

中村:

はい。2010年4月6日、埼玉県飯能で、1歳だった次男を連れて青信号の横断歩道を歩いていた妻が、右折してきたタンクローリーに轢かれて亡くなりました。結婚して10年、マイホームを建てて2年。これからという時でした。

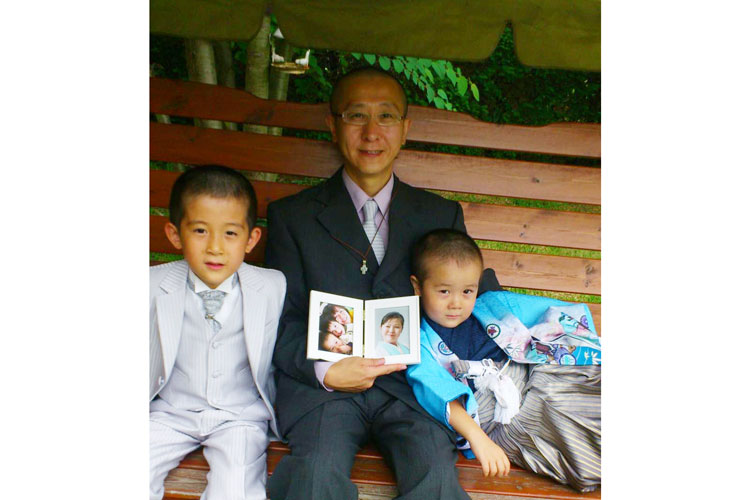

中村さんの奥さんの友美さん。二人の息子さんと

中村:

当時、私は都内まで片道2時間の遠距離通勤をしていました。

事故の日の朝、いつものようにまだ寝ている妻と幼い子どもたちの頬を静かに撫で「行ってきます」と家を出ました。毎日の習慣で、「(会社に)着いたよ」と妻に電話すると、息子は4歳と1歳、「何なのよぅ!今バタバタしてるの」と返事がありました。

「今日は暑くなりそうだから、出かける時は気をつけてね」と言うと、妻が「そうなの?わかったわ」と。これが、最後の会話です。3時間後、妻は帰らぬ人となりました。

昼休みに市役所から電話があり、「奥様とお子さんが事故に遭いました。お子さんは無事です。奥様は警察にいます」と。「事情聴取でもしているのかな」と思ったのですが、なんだか胸騒ぎがしました。警察に電話すると「落ち着いて聞いてください。奥様は亡くなりました」と…。まるでドラマに出てくるような台詞です。こんな言葉を現実で聞く日が来るなんて、夢にも思っていませんでした。

何が起きたのか全く理解できず、感情が追いつかないまま会社を早退し、警察に向かいました。電車の中でやっと現実味が湧いてきて涙があふれ、へたり込んで泣きました。

「次男の七五三に、お世話になっている近くのフォトスタジオで撮った一枚です。長男が7歳、次男が5歳。息子たちの成長を、妻にも見せてあげたかったです」

中村:

最寄り駅に着いてタクシーに乗ると、事故現場の交差点に差し掛かりました。現場はまだ騒然としていて、たくさんのパトカーや消防車、人だかりがありました。

警察署で、妻がタンクローリーに頭を轢き潰されたと知りました。「妻に会いたい」と言うと「損傷が激しいので、これから修復します。それからの方が良い」と言われ、私もぐちゃぐちゃになった妻に会うのが怖くなり、それに従いました。

もし、修復を待たずに妻に会っていたら…、妻の温もりがまだ残っていて、それを感じられたかもしれないと思うことがあります。でも、ぐちゃぐちゃの妻に会ったら、心はもっと壊れていたかもしれない。「この選択は、きっと正しかった」と思うようにしています。

お子さんたちの寝顔。「亡くなった妻の分まで、子どもたちを守り、幸せにしようと。大きくなった今も思っています」

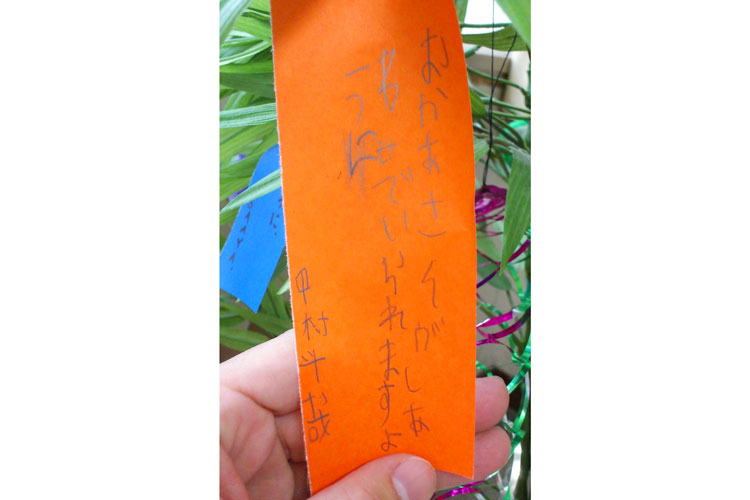

「『おかあさんがしあわせでいられますように』。ある七夕に、長男が書いた短冊です。亡くなったお母さんへの優しい長男の気持ちに、涙があふれました」

──息子さんは無事だったのですか。

中村:

病院に行くと、息子は笑いながら「お父さん!」と駆け寄ってきました。おでこにアザができただけのかすり傷で、「妻が守ってくれたのだ」と涙があふれました。

次男と帰宅し、幼い息子を二人抱えたこれからの生活のこと、仕事や葬儀のこと…、これからどうすればいいのだろうと漠然と考えていたところに、「修復が終わった」と警察から連絡が入り、白い布で覆われた妻と再会しました。

タイヤで踏み潰された妻の顔は平べったく、頭部は黒く太い糸で縫合されていました。

妻を抱きしめ、泣き叫びました。しかし同時に「自分はなんで泣き叫んでいるんだろう。芝居でもしているんじゃないか」というような、現実を見つめるもう一人の自分がいるというか、心が乖離した自分がいました。

「ボーイスカウトに入った長男が、次男と工作をしているところです。けんかもたくさんしますが、いつも二人仲良しです」

中村:

葬儀までの数日間、リビングに置いた棺に入った妻の隣で、家族皆で川の字になって寝ました。妻を抱きしめ、何度もキスをしました。一睡もできませんから、朝まで妻のことを思っては、息子たちの寝顔を見て、涙が止まりませんでした。

ただただ、妻に会えない。事故後、暮らしは一転しました。PTSDによるフラッシュバックが起きるようになり、育児のために時短で働く毎日でした。

事故から、ちょうど15年が経ちます。息子は19歳と16歳になりました。

理不尽さも、傷も悲しみも、当時から癒えることはありません。あの時のままです。だけど今、傷と一緒に生きていくということが、少しだけできるようになりました。昔は妻の遺影に向かって、大声で泣き叫んでいましたが、今は静かに、ぽろぽろと泣きながら語りかけています。

「子どもたちとベランダでお母さんの星を探した時、長男が『お月様が一番明るくて光ってるから、月がお母さん』と。それからは昼でも、月を見つけては『お母さん、綺麗だね』って話しました」

──小沢さんのご家族が遭われた事故について教えてください。

小沢:

2008年2月17日、埼玉県熊谷で起きた9人を巻き込む飲酒運転による交通事故で、主人の両親が亡くなり、当時21歳だった双子の弟と妹が重症を負いました。父と母は、ほぼ即死でした。

小沢さん夫妻の結婚式にて、交通事故に遭った義理の両親、双子の弟、妹と。「悲しいですが、皆で一緒に写った最初で最後の写真です。交通事故に遭ったのは私たちが結婚してすぐで、両親の家の隣に新居を建てて一緒に暮らそうと、家族として希望にあふれた新しい生活を始めたばかりの頃でした。父には『いつかうどん屋さんをやりたい』という夢があり、自宅を改装して店を開くことを楽しみに、自分なりにうどん作りを試していました。しかし、その夢がかなうことはありませんでした。母はとても家族思いで優しい人で、娘の恵生とはまるで姉妹のように仲が良く、ショッピングや旅行を一緒に楽しんでいました。事故の日も旅行帰りで、お土産をたくさん抱えて帰っていたところでした。そのお土産が手元に届くことはありませんでしたが…、母は命をかけて弟と妹を守ってくれたのだと思っています」

小沢:

事故の一報は、父が運ばれた病院からでした。不思議ですが、実の息子である主人にではなく、私の携帯に電話がかかってきたんです。父からの「樹里ちゃん、家族を頼むよ」という最後のメッセージだったのかもしれません。

病院に向かいながら、他の家族に電話したのですが、誰ともつながりません。事故に遭って皆が大慌てなのかもしれないと思ったのですが、父が運ばれた病院で、他の家族も皆事故に遭い、別々の病院に運ばれたことがわかりました。

父は、すぐに死亡が確認されました。その後、主人と私、さらに私の両親で手分けして、母、弟、妹が運ばれた病院へ向かいました。

「事故車両を撮影したものです。この車の中で、最愛の両親の命が奪われ、弟と妹も健康な体と幸せな未来を一瞬にして失いました。事故現場は本来、制限速度が時速40キロの道路でしたが、加害車両はおよそ100キロという危険な速度で走行しており、猛スピードで家族の車に衝突しました。衝突の衝撃で車は助手席側を下にして横転、そのままの状態で停車していたため、車内から家族4人を救出するのに多くの時間を要したと聞いています。この一台の車が、私たち家族にとって、決して癒えることのない痛みの象徴となっています」

小沢:

亡くなった母の顔は腫れ上がり、あちこちから血が滲み出ていました。父の死を告げられた時は冷静を保っていた主人が、この時は泣き崩れました。

弟と妹は生きていましたが、弟は数日間、「今日が山場」と言われる危険な状態が続き、妹は顔面を骨折し、またガラスの破片による擦過傷で身体中が傷だらけでした。事故から18年、今でも二人には障害が残っています。一瞬の事故で、二人は、大切な両親も、生活する場所も、夢も奪われてしまったのです。

事故の状況がわからなかったのですが、翌日に警察署で、飲酒事故による交通事故の被害に遭ったと告げられました。

加害運転手と同乗者2名は約5時間の飲酒の末、ナンパ目的のために飲酒運転し、大切な家族の命を奪ったのでした。後の裁判で、千鳥足で立ってる事もままならない酩酊状態で運転を続け、さらに朝方4時には、仕事であるトラック運転手として業務をする予定だったと聞きました。

この事故では運転手だけでなく、同乗者と、お酒を提供した人も逮捕されました。「事故を起こした運転手以外も責任が問われる」という、社会の認識が変わる事件だったと思います。

「北海道の札幌保護観察所にて、保護観察官や保護者の皆様に講演をさせていただいた時の一枚です。保護観察官の皆様には、犯罪被害に遭うことの苦しみや怒り、そして生活や裁判での苦悩についてお話をさせていただきました。2023年12月1日から開始された心情等伝達制度を実際に使った感想などもお話しさせていただき、同じ交通事故であっても、小沢と松永とで、また人によって状況は全く違うこと、心のあり方も家族であっても違うことを伝えしました」

2012年、あいの会の初めての定例会の様子。「事故後、夫とともに講演活動や行政への訪問を重ね、交通犯罪の根絶や被害者支援の必要性を訴えてきましが、ある日出会った事故被害遺族の方々との交流の中で『もっと当事者がつながれる場が必要だ』と強く感じ、3家族であいの会を立ち上げることを決意しました。当時、飲酒運転の根絶や交通事故撲滅、犯罪被害者支援に関する行政の取り組みがあまりにも乏しく、遺族の思いや苦しみが見過ごされていたということが背景にあります。『悲しい』『悔しい』『苦しい』と感じることは当たり前の感情なのに、友人にそれを打ち明けた際、『聞いてしまってごめんね』と言われてしまう──。『本音を話せる相手がなかなかいない』という声が、多くの遺族から聞かれました」

小沢:

事故の後、亡くなった両親の遺体を引き取り葬儀の準備をしながら、悲しみに暮れる暇もなく、弟妹の病院、警察、親戚、亡くなった家族の職場や学校…、遺族は、全ての対応を担わなければなりません。全てを一手に引き受け、泣くことすらできない主人の姿を見て「助けないと」と思いました。

しかし一方で、私たち家族の生活も成り立たせていかなくてはなりません。事故の後、さまざまな対応に追われ、まだ幼かった息子にはつらく寂しい思いをさせました。一度、ふとした時に息子が背丈に合っていないズボンを履いていることに気づき、親として成長を見てあげられない自分があまりに情けなく、泣きながら遺族支援の団体に電話したこともあります。

息子にはずっと後になって、「宿題を聞けなかった」と言われたことがありました。本来なら当たり前に頼れるはずなのに、それができない環境にさせてしまったことを、とても申し訳なく思っています。

小沢さんの二人のお子さん。「活動への原動力の根底にあるのは、この事故が『飲酒運転』によって引き起こされたという事実です。亡き父がかつて『飲酒運転をなくしたい』と話していたことを知った時、私は思いました。『私にできる親孝行は、交通事故をこの世からなくすこと。そして、被害者が早期に救われる社会をつくることではないか』と。この思いが、私の活動のすべての出発点になっています」

小沢:

遺族として、経済面も大変でした。

交通事故の場合、当時は第三者責任のため保険が効きませんでした。弟と妹それぞれの入院に、一人につき60万円が必要でした。父母の葬儀にもまとまったお金が必要でした。当時、私たち夫婦は結婚したばかりで、いつかマイホームを建てようと少しずつ貯めていたお金は、一瞬で飛んでいきました。

私が10代の時に事故に遭ったことがあり、その時の経験からいろいろと勉強して知識があったので金銭面の対策をとることができましたが、それがなければ支援を受けられなかったと思います。

交通事故の遺族は、被害者であるにもかかわらず、さまざまな面から、支援してもらえるということが本当にないんです。私自身、交通事故により遺族となり、義理の両親を一度に亡くしたと同時に、命は助かったもののの障害を負った義理の弟と妹の介護を担うことにもなりました。

また、事故後の警察の対応や裁判の過程で、被害者や遺族がどれほど情報に乏しく、不安や孤独の中に置かれているかを痛感しました。

自らの経験をもとに、一人でも多くの方に少しでも早く正確な情報を届け、安心につなげたいという思いを原動力に、あいの会の活動を続けています。

小沢さん夫妻に新しい命が誕生した際、一命を取り留めた弟さんと妹さん、小沢さんのご両親と撮った家族写真。「本来、子どもの誕生は家族にとって幸せの象徴であり、喜びに満ちた出来事であるべきだと思います。しかし、約5年にわたる裁判の中で家族が増えることになった際、社会から批判を受けるのではないかという不安から、妊娠を公にせずに活動を続けていた時期がありました。実は私たち夫婦は、2008年の飲酒運転事故の前、2007年の交通事故によってお腹の赤ちゃんを亡くしており、どうしても子どもを授かりたいという強い願いがありました。交通事故の遺族となると、『幸せを喜ぶ』ということ自体が、とても難しく感じられます。笑顔でいることにさえ、『周囲からどのように見られるのか』と常に不安を抱えてしまうのが、遺族の心のありようです。このような思いは私たち家族だけでなく、多くの遺族の方々が共通して抱えており、深く苦しんでいる現実があります」

──松永さんのご家族が遭われた交通事故について教えてください。

松永:

2019年4月19日、東京池袋で起きた高齢ドライバーによる暴走事故で、妻と娘を亡くしました。

亡くなった真菜さん、莉子さんと松永さん。「2018年12月1日。家族3人で、神宮外苑へ紅葉を見に行った時の写真です。3人で手をつなぎ、おしゃべりをしながら紅葉をのんびり見て歩きました。愛おしい思い出です」

松永:

沖縄出身の妻とは、私が親戚の集まりで訪れた沖縄で、一目惚れしたのが出会いでした。猛アタックして付き合い、遠距離恋愛を経て結婚しました。

出会ってから亡くなるその日まで、妻が悪口や愚痴を言うのを、一度も聞いたことがありません。「自分も妻のような人間になりたい」という尊敬の念を抱いていました。まだ若くて生活が苦しい中でも、妻はいつも笑顔で私を支えてえてくれました。

2016年1月11日、娘が生まれました。

生まれたばかりの娘の手に、私が人差し指を差し出すと、娘は小さな手で、ぎゅっと握り返してくれたんです。その手はか弱いけれど温かく柔らかく、それまでの人生で感じたことのないような、命の力強さ、尊さを感じました。

今でも、私の人生の中で、これがとても大きな出来事だったと思っています。

「この写真はまさに、莉子が私の指を握ってくれた時の写真です。立ち会い出産をしたのですが、10ヶ月間も妻のお腹の中で共に過ごし、真菜がこんなに痛い思いをして産んでくれて、一生懸命泣いている姿を見て、まだ父親になったという実感が湧かないものの、ふと指を差し出したら握り返してくれました。我が子のかわいさと同時に、普遍的な意味での『命の尊さ』を感じました」

松永:

春は花見、夏は海、秋は祭りや紅葉狩り、冬は温泉…、3人で過ごしたさまざまな思い出が、今もあふれています。この当たり前の日常が、ずっと続くと思っていました。それが幻想だということに、気づく日が来るまでは…。

6年前の事故当日、仕事へ行く私を、妻と娘はいつも通りハグして見送ってくれました。

妻と付き合い始めた頃から、毎日お昼休みにテレビ電話するのが日課でした。この日もテレビ電話をかけ、妻が「池袋の公園で莉子と遊んでるよ」と言い、娘に代わると「帰ったら絵本を読んでね」と言われたので「待っててね」と言ったのが、最後の会話です。

2時間ほどして「奥さんと娘さんが事故に遭いました。至急病院に向かってください」と警察から電話があり、パニックになりました。命はあるのかと尋ねても「とりあえず向かってください」と。

その道中、電車でスマホを見ると、ネットニュースでこの事故のことが大きく報道されていました。「池袋で、女性と女児が心肺停止」と書かれているのを見てからの記憶が、ほとんどありません。

警察署で医師から「即死でした」と伝えられ、気づいた時には獣のように叫んでいました。

「2018年6月24日、家族3人で北海道旅行に行った時の写真です。旭山動物園や農場など、様々な観光地を巡りました。途中で莉子が熱を出してしまって病院を探し回ったりするトラブルもありましたが、本当に楽しい旅行でした」

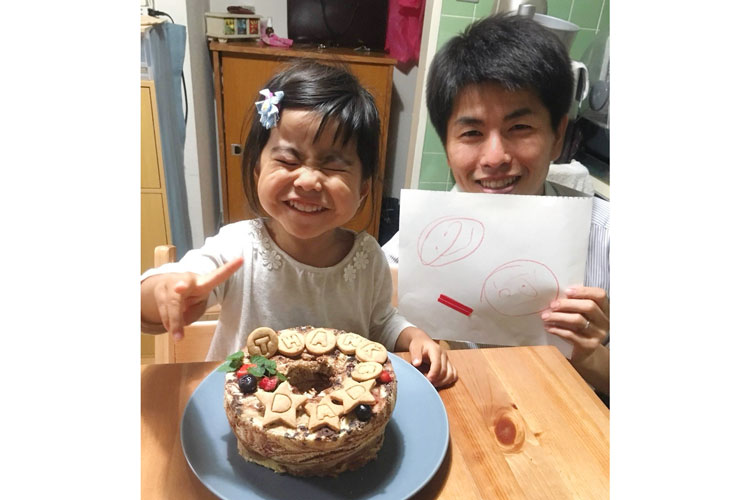

「2018年6月15日、父の日に仕事から帰ると、サプライズで似顔絵と手作りケーキをプレゼントしてくれました。玄関で手渡された時、嬉しくて泣いてしまい、莉子を抱きしめました」

松永:

霊安室で、変わり果てた妻と娘と再会しました。

妻は、顔も体もズタズタで、気が狂いそうでした。娘は、顔にかけられた布がいびつなかたちをしており、血が滲んでいました。布をめくって娘の顔を見ようとすると、関係者の方に「娘さんの顔は見ない方が良いと思います」と言われ、代わりに手を握りました。

傷だらけで、石のように固く冷たい手に触れた時、娘がこの世に生まれてきてくれたあの日…、私の指を握り返してくれた瞬間を思い出しました。

あの時、力強さと尊さを感じた命が、今、この瞬間に終わってしまったんだと感じ、絶望感でいっぱいになりました。

損傷が激しかった娘は、遺体の修復にはプロでも3、4日が必要だと言われました。もうこれ以上二人を離れ離れにするのがかわいそうで、修復はしないと決めて、翌日、二人は遺体となって自宅に帰ってきました。

妻の棺を開けて、どれだけ愛しているか、感謝しているかを伝えました。ドライアイスが入っているので、ずっと開けっぱなしにはできません。妻の棺を閉め、娘に対しては、生まれてきてくれてありがとうと伝えました。

あの日…、「帰ったら絵本を読もうね」と娘と約束していたから、どうせ一睡もできないので、娘のために、何冊も何冊も絵本を読みました。

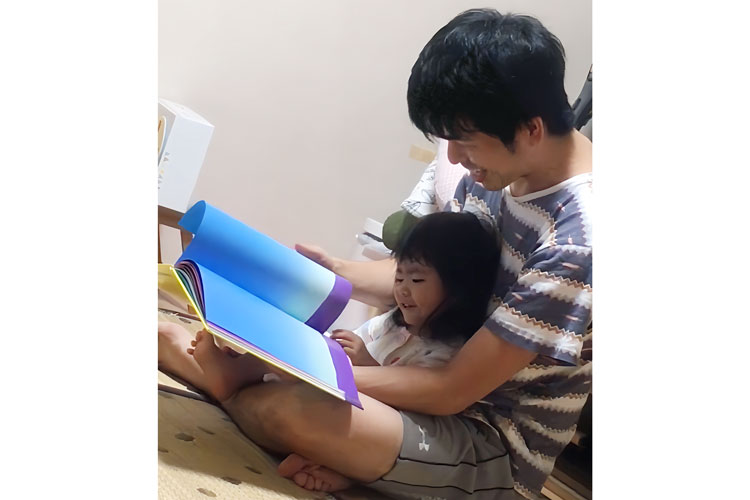

莉子さんに絵本を読み聞かせる松永さん。「『お父さんが読んでくれる時は4冊』という莉子のルールがあり、仕事から帰った後、毎晩4冊読むのが約束でした。莉子も嬉しそうでしたし、日中は仕事で会えない私にとっても大切な時間でした。この前、夢に莉子が出てきてくれました。大きくなった莉子がひとりでお風呂から出てきて『莉子ちゃん!お風呂ひとりで入れるようになったの!?』と聞くと『そうだよ!すごいでしょ?』と誇らしげな顔をしていました。夢から覚めた時、実際にはもう成長を見ることができないという現実に、胸が引き裂かれるような思いでした。生きていたら9歳。小学校3年生でした。成長していく莉子を見続けたかった。でも私の中の莉子は、3歳で止まってしまっています」

松永:

ただ、ふとした瞬間に、布で覆われた娘の顔が、どうしても見たくなりました。それで、1センチほどだけ布をめくってみたら、おでこから下がえぐれてなくなっているのがわかり、それ以上見るのをやめました。「娘の最後の顔さえ見てあげられないんだ」と思い、絶望してマンションの屋上に行きました。飛び降りようとしたのです。

その瞬間、妻と娘の声が聞こえた気がしました。「お父さんには、死なないでほしい」って。それで思いとどまりました。

葬儀まで、5日間の猶予がありました。この間、人生で一番考えました。

妻と娘がいない世界で、これから何を糧に生きていけばいいのか。二人の命を無駄にしないように生きていくことができたら…、いつかまた、真菜と莉子に胸を張って会えるんじゃないか…。そう思わないと、生きることができませんでした。

「2018年8月18日、3人で夏祭りに行った時の写真です。普段は真菜と莉子が二人で手作りしたお菓子を食べていたので、はじめてかき氷を食べた瞬間です。あまりに美味しくて、はしゃいでいたのをよく覚えています」

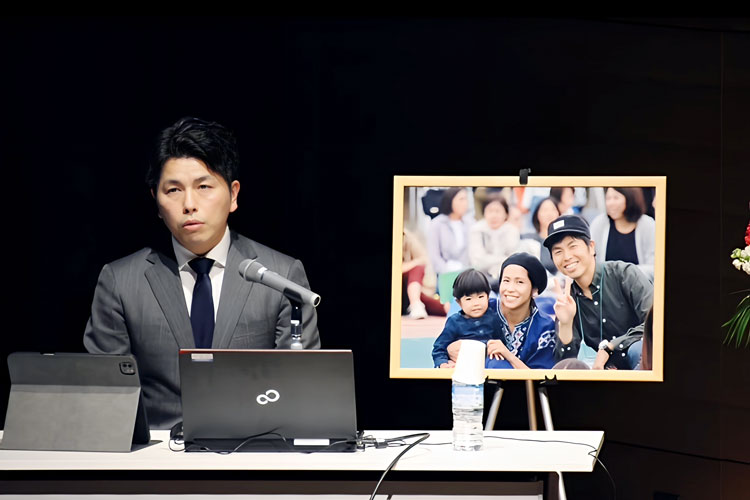

「交通事故防止策の提言や犯罪被害者支援の拡充について、国土交通省や厚生労働省など、さまざまな省庁へ働きかけを行っています。また、啓発活動のために各地で講演活動をしています」

松永:

被害の大きさや加害者の特性などさまざまな条件が重なって、ご存知の通り、この事故はメディアで大きく報道されました。

「記者会見をしないか」という話があり、「自分が遺族として現実を発信することで、安全運転を心がける人が一人でも増えれば、妻と娘の死を無駄にしなかったと言えるのではないか」と思い、することにしました。

──顔も名前も出しての記者会見に、迷いはありませんでしたか。

松永:

迷いました。しかし、メディアにあることないこと報道されるよりは、私自身が発信しようと思いました。

家族の写真を公開する気はありませんでしたが、どこかで勝手に写真を入手して、報道されてしまうんです。どうせ世に出るなら、良い写真を選んであげたいと思いました。妻はすごく恥ずかしがり屋だったので、心の中で「写真を公表したけど、必ず再発防止につなげるから許してね」と謝っています。

小沢:

事故被害者の名前や住所は、警察から報道各社にあっという間に知れてしまいます。

遺族は、思いもよらないところで自分の名前や住所が皆に知られる危険や恐怖にさらされます。松永も、見知らぬ人が家を突き止めて突然やって来たり、私も事故後、たくさんの報道の車が家の前に停まっていて怖い思いをしたことがありました。近所の人から入手したらしい家族の写真が、勝手に報道されたこともあります。

突然の事故で家族を失うだけでなく、遺族には、その二重にも三重にも困難が待ち受けています。あいの会として、報道のあり方の見直しも訴えています。

──加害者に対して、どのような思いがありますか。

松永:

加害者の車のドライブレコーダーに、事故の直前、向かってくる車の方を見る娘の姿が残されています。時速100キロの車が、減速せずに突進してくる。妻と娘はその瞬間、どれだけ怖かっただろう。ぶつかった衝撃で二人は離れ離れになり、妻は50メートル飛ばされました。飛ばされている最中、どんな気持ちだっただろう。…絶対に許さないし、簡単に許すなんて言えません。

実刑判決を受けて服役中の加害者と、刑務所の中で対面しました。その時、彼はもう歩けず、言葉もほぼ発せないような状態で、怒りというよりも虚しさを感じました。

昨年、加害者は刑務所の中で、家族に看取られることなく亡くなりました。

…誰一人、幸せになっていないんです。こんなこと、もうこれ以上あってはなりません。被害者も加害者も、もうこれ以上、どちらも作ってはならないんです。

加害者と対面したのは、再発防止のために加害者の声も必要だという思いもあったし、もう一つ、「いつも愛にあふれていた妻だったら、どうしただろう」という思いがあったからです。

たった32年という妻の短い人生の、一緒に過ごさせてもらったかけがえのない数年の日々が、今の私の道しるべになっています。「何をすべきか」を考えた時、彼女の生き様が、今でも私の道を照らしてくれているのです。

さまざまな出来事を経て、私は今、この世に生きる命を、尊く感じます。

きれいごとに聞こえるかもしれません。でも命はすべて、同じように尊いのです。「じゃあ、加害者の命も尊いのか」と問われるかもしれません。加害者であっても、命自体は尊いのです。

だから交通事故は絶対に、起こしてはならないのです。

「2014年5月4日。遠距離恋愛の末、プロポーズした後に撮った写真です。真菜は泣いて喜んでくれました。遠距離恋愛でお互いに貯金が底を尽きてしまってからのスタートだったので、新婚生活は金銭的に非常に苦しく、私は思い悩んでいました。『真菜と、これから生まれてくる子どもを幸せにできるだろうか』と泣き言を言ってしまった時、妻は笑いながら『たく、お金というのは確かに生きていく必要なものだけど、私今すでに幸せなんだよ。だから心配しないで』と言ってくれました。彼女は私が忘れていた、今ある幸福に目を向ける大切さを教えてくれました。また内臓が悪い私のために、毎日図書館に行って身体にいい料理を勉強してくれました。私は彼女を愛しているだけでなく、人間として尊敬していました。何をすべきか迷った時、『愛にあふれた彼女なら、何を望み、何をするか』を考えると、自ずと答えが見えるのです」

松永:

記者会見をしたものの、心はズタズタで、何をどうすれば良いのかわからない状態でした。そんな時に小沢と知り合い、本当に助けられました。そして今、こうやって一緒に活動しています。

私は「あいの会」という名前が好きです。妻が愛にあふれた人だったからです。わからないけど、私の今の思いや活動を、妻はきっと、肯定してくれるんじゃないかな。たくさんの方の理解と応援のおかげで、こうやって活動ができています。

小沢:

「I(私)」の「あい」、「アイデンティティ」の「あい」、「愛情」の「あい」…、いろんな意味を込めて、「あいの会」という名前にしました。私は、家族の愛があったから、この活動を続けてくることができましたし、皆と出会うことができて、改めて愛とつながりを感じることができました。

そこに「自分を大事にする」「自分の考えを大事にする」という意味も込めています。

相手はもちろん、自分のことを大事にすることもとても大切で、お互いに思いやりの心を持つことが、交通事故をなくすことにつながるということを、皆さんにお伝えしたいです。

──松永さん、中村さんも、読者の方に何かお伝えされたいメッセージはありますか。

中村:

「いってらっしゃい」「おかえりなさい」、そう言える、言ってもらえる人がいること。それって当たり前に思うんですが、生きているからこそなんですよね。

皆さんにとっての「当たり前の今日」が、明日もその先も、ずっと続いてほしい。そう願っています。

松永:

つい忘れがちですが、家から一歩外に出ると、車が普通に走っています。

交通社会に生きる全員が当事者で、誰もが、被害者にも加害者にもなり得ます。小さなことから、交通事故を起こさないために自分ができることを考えていただけたらと思います。そしてぜひ、私たちの活動をご支援いただけたら嬉しいです。

2013年、あいの会の忘年会。「あいの会は、今年で設立から12年。月に一度集まり、食事をしながら語り合い、これから何ができるのかを共に考える時間を大切にしてきました」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

小沢:

交通事故を起こさないためには、相手や自分への思いやりの心を持つことが大切だとお伝えしました。「事故を起こさないために、こうしましょう」という交通教育はあっても、相手の気持ちになってみるとか、自分の気持ちを考えてみるといった「心の教育」は、これまでなかったように思います。

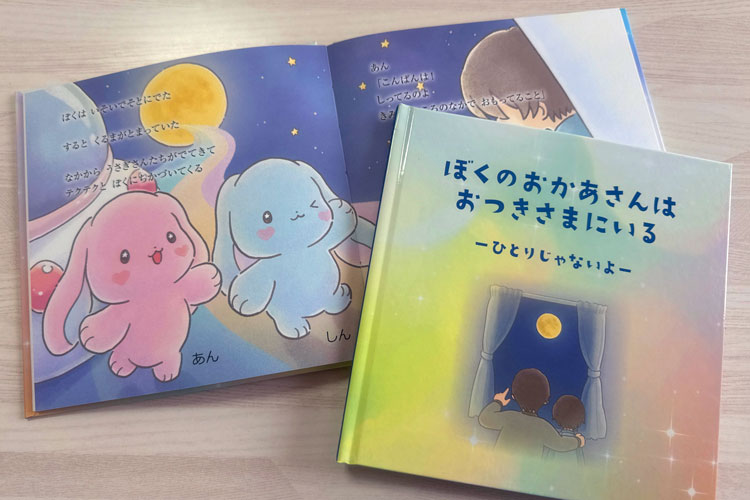

交通事故はすごく身近な犯罪で、たとえ子どもでも、自転車に乗った瞬間、加害者になる可能性があります。犯罪被害者の心を知ってもらうことが、交通事故を減らすひとつのきっかけになるのではと、絵本を制作しました。

あいの会が制作した絵本。「交通事故に遭うことや遭ってしまった後のことだけでなく、もっと本質的に子どもたちが抱える心の苦しさに寄り添い、少しでも解決できる方法はないかと模索していた中で、誰もが手に取りやすく、優しさや想いがより伝わるのではないかと絵本の制作に至りました。絵本では、交通事故を体験した親子であっても、同じ痛みを抱えているように見えて、実は心の距離があること、その距離に気づかずに過ごしてしまうことがあるということも丁寧に描いています。どんなに近くにいても、心がすれ違うことがある。そのことに気づき、向き合うきっかけになれば。絵本を手に取る子どもたちや周囲の大人たちに、やさしさや気づきを届けられることを願っています」

小沢:

『ぼくのおかあさんはおつきさまにいる―ひとりじゃないよ―』というタイトルで、お母さんを交通事故で亡くした子どもが主人公です。お父さんは「お母さんはお月さまにいるよ」というけれど、自分はそう思っていない、周りは「がんばってね」というけれど、自分には違う気持ちがあって、事故が受け入れられないんだという内容です。

遺族の苦しみは、大人でさえ立ち向かうのが困難です。事故の後、大人よりも感情をうまく伝えることが難しい子どもの心が、どうしても二の次になってしまうということが起きていて、この絵本には、その辺りにも目を向けていただけたらという思いもあります。

今回のチャリティーは、絵本を図書館や学校に寄贈するため、印刷費と送料として活用させていただきます。一人でも多くの子どもたち、また大人の方に手にしていただき、事故のない、思いやりのある社会を広げていきたいと思っています。ぜひ、応援をお願いします。

──貴重なお話をありがとうございました。

2022年、あいの会10周年記念集会にて。「10周年を記念し、講演を行いました。本当にわずかな人数で始めた活動ですが、10周年を迎える頃には会員は40名ほどになり、また多くの方から相談支援業務を承るようになりました。私たちの活動を、ぜひ応援いただけたら嬉しいです」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

あいの会の皆さんと初めて打ち合わせをさせていただいた際、私はちょうど自動車教習所に入学したばかりでした。そしてこの記事を書くタイミングで、40歳で初めて運転免許証を手にしました。偶然ですが、不思議なご縁だと思いました。

ハンドルを握るたび、お三方が話してくださったことが頭をよぎります。一人で、自分のために運転しているのではなく、つながりの中で、愛情含め、たくさんのものを抱き、背負って運転しているということを忘れてはならないと強く思います。

「いってきます」「ただいま」「ありがとう」。車に乗り降りするたび、大切な自分に、大切な誰かに、ちゃんとそう言えるように。皆さんも次に車に乗る際に、きっと思い出してみてもらえませんか。

【2025/4/21~27の1週間限定販売】

ハート型のパズルと、そのピースを運ぶハチドリを描きました。

一人ひとりが思いやりの心を持ち寄ることで、交通犯罪による被害者も加害者も出さない社会の実現を目指そうという思いを込めたデザインです。

“Little things make big things happen(小さな積み重ねが、大きな変化をつくる)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!