日本人にとって、古くから馴染みの深い海の生き物である「ウミガメ」。

世界的に見てもその数は減少しており、各地で保全の取り組みが行われています。

日本全国、各地の浜辺でウミガメを調査する個人や団体さんとネットワークを築き、各地の情報を取りまとめた上で、ウミガメやウミガメを取り巻く環境の保全のために活動するNPO法人「日本ウミガメ協議会」が今週のチャリティー先。

「全国の皆さんの愛のこもったデータだからこそ、その気持ちをしっかり受け止めて、未来へとつなげていきたい」と話すのは、研究員の平井紗綾(ひらい・さや)さん(41)。

活動について、日本のウミガメについて、お話を聞きました。

お話をお伺いした平井さん

NPO法人日本ウミガメ協議会

1990年に、日本各地でウミガメの調査に関わる人々によって設立された団体です。

積み重ねられてきたウミガメの調査・研究結果を基に、ウミガメ、またウミガメを取り巻く生態系全体を保全できる方法を模索しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/03/24

上陸産卵調査中の様子。毎日歩いて砂浜をパトロールし、ウミガメの足跡と産卵巣を確認。奄美大島の笠利須野の海岸にて

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

平井:

日本全国の浜に上陸産卵、また漂着したウミガメの調査情報の取りまとめをしながら、沖縄県竹富町にある「黒島研究所」、鹿児島県屋久島にある「屋久島支部」、高知県室戸市にある「むろと廃校水族館」でウミガメの調査・研究をしている団体です。本部の事務局は大阪にあります。

ウミガメは古くから日本人にとって身近でなじみ深く、地域によっては、むやみに殺してはいけない神聖化された生き物でもあり、人々の関心がとても強い生き物です。各地の浜辺で、ウミガメを見守り、調査している方々がいらっしゃいましたが、その情報がひとつに取りまとめられることはなく、日本全体のウミガメの生態や、ウミガメが置かれている状況というのはわかりませんでした。

調査のために標識を装着したアカウミガメ。現在はプラスチック製の標識は廃止され、金属製の標識が使われている。「次にどこかで再び捕獲された時にその番号がわかれば、どのくらいの範囲を移動しているかや、どのくらい成長したかなど色々な情報がわかります。番号の裏面にはウミガメ協議会の電話番号が記載されています」

平井:

各地の調査を取りまとめ、またウミガメ調査に関わる人たちのネットワークと情報交換の場を作ろうということで、ウミガメ調査に関わる人たちによって、1990年に当会が設立されました。

──そうなんですね。

平井:

ウミガメは絶滅危惧種に指定されていますが、上陸産卵の回数がわからなければ、数が増えているか減っているかが推定できません。特にアカウミガメという種類のウミガメは、北太平洋エリアだけ見ると日本にしか産卵地がなく、その上陸産卵回数は世界からも非常に注目されています。

アカウミガメ。「貝やヤドカリなどの硬いものを好んで食べるために顎の力が強く、頭が大きいことが特徴です。大人になると甲羅の長さは80-100cmになります」

平井:

じゃあそれを調べているのは誰かというと、関東から沖縄まで、全国大小さまざまな浜辺で、上陸産卵を調査してくださっているおよそ260の個人や団体の方々です。全国の皆さんのおかげで、日本の上陸産卵の状況はわかってきています。

当会では毎年、全国の情報をまとめた冊子を発行し、情報交換の場として「日本ウミガメ会議」も開催しています。ウミガメ会議は研究者だけではなく、一般の方、学生、老若男女関係なく様々な方が参加してくださっています。その情報をもとに、ウミガメ保全のための政策提言なども行っています。また、各地に出向いて、保全のためのアドバイスをお伝えするといった啓発活動も行っているほか、市民の方から連絡をいただいて、漂着したウミガメの対応にあたることもあります。

ウミガメが卵をもっているかどうか調べるエコー検査。「人間と同じエコー機器を使い、後ろ足の付け根から卵巣を観察します」

──各地で、いろんな方が調査されているんですね!

平井:

個人の方がボランティアで、あるいは団体として、また学校で教材として調査されていたりと様々です。

日本に残っている最も古い観察記録は、徳島県の日和佐中学校です。理科教師だった近藤康男先生が、1950年から生徒と一緒に調査を始められました。

日本ウミガメ会議の議事録として発行している「日本ウミガメ誌」。「産卵回数の推移などをまとめた重要な資料集で、会議の参加者へお渡しするほか、行政も含め全国各地の関係者へも配布しています」

産卵中のアカウミガメ。「涙を流しているように見えますが、この液体の正体は塩類線という器官から出てくる塩水で、体内の余分な塩分が排出されたものです。しかし、涙を流しながら産卵する姿を見ると、人は感動したり、特別な感情を抱きます。ウミガメが人に愛される理由の一つかもしれません」

──日本では、年間どのぐらいの数の産卵があるのですか。

平井:

日本ではアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、オサガメ、ヒメウミガメ、クロウミガメの6種のウミガメが見られますが、日本で産卵するのはアカウミガメとアオウミガメ、タイマイの3種です。圧倒的に産卵回数が多いのがアカウミガメで、世界でも有数の産卵地です。本州では5月下旬あたりから、本州より南はもっと早い時期から産卵が始まります。

2024年は、アカウミガメは3,487回、アオウミガメは891回、タイマイは15回の産卵が確認されました。

産卵のための穴は、後ろ足のみを使って掘る。卵は柔らかく弾力があり、産卵時の落下の衝撃にも耐えることができる

平井:

浜辺に上陸するのは産卵するメスのウミガメのみですが、上陸したら必ず産卵するわけではなく、産卵に適した場所を探したり迷ったりして、産卵せずに海に帰ることもあります。

砂浜が良い状態であればいいですが、砂が固くなってしまっていたり、砂利ばかりであるとうまく掘れないので、諦めて海へ戻り、海中で放卵してしまうこともあります。

孵化し、海へと向かう子ガメたち。沖へ向かうまで、天敵のツノメガニやミナミスナガニに捕まらないように必死で砂浜を突っ切る。屋久島永田いなか浜にて

──一回で、どのぐらいの卵を産むのでしょうか。

平井:

一回の産卵で100〜150個ほど、2週間ほどおいて、何回も産みにきます。1シーズンに平均2-3回ですが、多い個体ですと7-8回産みにきます。

──1回じゃないんですね!

平井:

そうなんです。卵を産む際は、後ろ足のみを使い左右に動かして砂浜をかき分けて穴を掘ります。そこに卵を産んだあとは、砂を戻し、その後でさらに砂をかけてどこに産卵したかわからないようにカモフラージュしてから、海に帰ります。この一連の行動は、早くても1時間ほどで長いと3時間以上もかかります。

ウミガメの種類によって歩き方が異なるため、上陸した時の足跡を見れば、どの種類が卵を産んだのかわかります。

産卵後は体の前方の砂を後ろへ掃き飛ばし、カモフラージュする

──調査は、どのように行うのですか。

平井:

産卵調査はウミガメもしくはウミガメが上陸した痕跡を探して砂浜を歩きます。

砂の中に産み落とされた卵から、早ければ産卵後40日あまり、遅くても80日ほどで子ガメが孵化します。

アカウミガメの場合は、生まれてすぐに外洋へ泳ぎ出て黒潮に乗り、すぐに太平洋沖まで出ていきます。その後いくつもの海流によって構成される環流を利用して太平洋へ分散し、遠くはメキシコのバハカリフォルニア半島の沖合まで泳いでいき、そこでたくさん餌を食べて、成長するとまた日本に戻ってきます。そして、生まれた浜やその近くの地域の浜で産卵します。

産卵を終え、帰海するアカウミガメ

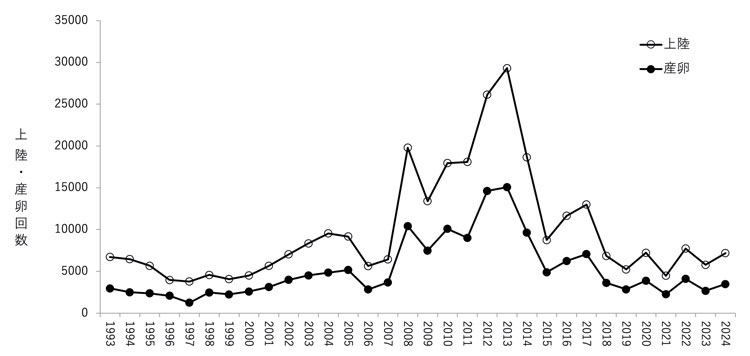

全国のアカウミガメの上陸・産卵回数の推移(引用元:日本ウミガメ誌2024)

──ウミガメの産卵回数に変化はあるのでしょうか。

平井:

1990年以降の情報になりますが、アカウミガメに関しては、ピークの2013年には全国で1万5,000回ほど産卵が確認されました。しかしこの年を境に下降しており、2024年の調査では、産卵回数は全国で3,487回でした。

──どうして減っているのですか?

平井:

はっきりした理由はわかっていません。

ウミガメは成熟するまでに30-40年ほどかかると言われていますが、成熟してからも毎年産卵するわけではないので、食べものが少ないと繁殖を休む年があったり、逆に多いと繁殖も多いという変動があったりするのですが、10年という長いスパンで低い水準が続いている状態です。

これはなぜか。ひとつ上がっているのは、今親世代である3、40年前に生まれたウミガメ自体が少なかったのではないかという推測です。他にも要因はさまざま考えられますが、全国各地の皆さんに協力してもらってデータを積み重ねることもそうですし、今、できることをやっていくしかありません。

産卵場所を探している最中にブロックに挟まり、そのまま息絶えてしまったアカウミガメ。高知県南国市の海岸にて

平井:

ただ、人間活動による影響は確実にあると思います。

ダムや堤防によって水の流れが止まり、砂が浜辺に運ばれず、全国的に砂浜が痩せて石だらけになっています。また、砂浜が維持されるには海岸林や砂浜に生える植物が必要ですが、道路を作るために海岸林を切り倒してしまうため、砂が飛んでいくのを防いでくれている植物がなくなり、砂浜が痩せ、ウミガメが産卵できる場所が減っています。ウミガメの産卵で有名だった砂浜が、どんどん痩せ細っていることが問題視されています。

──そうなんですね…。

平井:

しかし一方で、アオウミガメの産卵回数は増えているんです。

私たちの団体が活動を始めた頃は、アオウミガメの産卵回数は200回に満たないぐらいでした。それが2024年には891回になっています。

アオウミガメはI UCNの絶滅危惧種に指定されていますが、日本の自治体では、すでに絶滅危惧種から外れているところもあります。

アオウミガメ。「沿岸に住んでいるため、ダイビングで出会えることが多い種類です。大人になるとアカウミガメよりも少し大きく、甲羅の長さは90-110cmになります」

──こちらは、どうして増えているのですか?

平井:

こちらもはっきりした理由はわからないのですが、保全が取り沙汰され、アオウミガメの卵や肉を食べる文化がなくなったということが一つあるのかなと思います。

活動を始めた35年前は、アオウミガメの上陸産卵を調査する人や団体も少なく、私たちもデータを網羅できていたわけではないので、過去の数字が今ほど正確ではないとも考えられますが…。

一時的なものなのか、そうではなく今後もずっと増え続けていくのかという見極めも難しく、データを積み重ねていくことが大切です。

ウミガメの研究をはじめ、地元黒島の民俗学の研究も行う黒島研究所。「研究の成果を伝えるための展示室があり、サンゴの標本や民具、さらにウミガメをはじめとする黒島の生き物を飼育展示しています」

混獲されたウミガメを引き上げる漁師さんたち。高知県室戸市の大敷網にて。「ウミガメ協議会では室戸の定置網に入るウミガメを調べるため、2003年から職員が室戸に常駐し、ウミガメの標識装着などを漁師さんと連携して行っています」

平井:

アオウミガメの事例でいうと、数が増えて万々歳かというとそうではありません。

アオウミガメはウミガメ類の中でも植物食性の強い種であり、主な食物は海草・海藻類です。世界自然遺産に登録された西表島では、同じく絶滅危惧種であるウミショウブの群落がアオウミガメの摂食により壊滅的な影響受けていることが報告されていて、その対策は急務となっています。

ウミガメの専門家だけでなく、海藻、砂浜、ほかの生き物たち…、さまざまな専門家の方たちと一緒に、全体的な保全を考えていかなければいけません。

2023年より、日本ウミガメ協議会の屋久島支部が始動。「屋久島と言えば世界自然遺産、縄文杉、もののけの森など緑豊かな森のある島として表されることが一般的ですが、ウミガメの世界では北半球最大のアカウミガメの産卵地として知られています」

平井:

「ウミガメだけを保全しよう」ではなく「ウミガメを取り巻く生態系や、文化全体を守りたい」というのが、私たちの一番の目標です。

そしてこれは、生物の関係者だけでなんとかできる問題ではありません。水産庁や、漁港、漁師さん、土木関係者…、専門分野を超えて、いろんな業種の人たちとうまく調整をつけながら、地道にやっていく必要があります。

「大手生活用品メーカー・ライオン株式会社大阪工場のボランティアの皆様の協力を得て設置した堆砂垣。風で飛ぶ砂をせき止め、その場に積もらせていくことで、砂浜がやせていくのを防ぐことができます。和歌山県みなべ町の千里の浜にて」

平井:

たとえばですが、人間が生活していく上で、ダムや堤防を建設しますよね。

それによって人間は守られるかもしれないけれど、ウミガメは産卵ができません。だからダムや堤防はダメだと一概に否定するのではなく、私たちはウミガメの専門家として、人間、ウミガメ、他のいきものにとってもより良い方法を提案し、調整できたらと思っています。

皆さんに納得していただいて、同じ目標に向かって進んでいく時に、「ウミガメに関してはこうなんだよ」という、全国の皆さんから寄せていただいたデータが示せるということは、やっぱりすごく重要なことです。

2018年、高知県室戸市の旧椎名小学校が「むろと廃校水族館」として生まれ変わった。館内は小学校の景観そのままに、水槽では室戸の定置網で獲れた魚たちが展示され、25mプールではウミガメやサメが優雅に泳ぐ様子が観察できる

──他分野との協働に関して、たとえばどんなやり方があるのでしょうか。

平井:

さきほど、ダムや堤防建設により砂浜が痩せてきているという話をしました。

堤防を建設する際、浜辺をコンクリートで埋める代わりに、「サンドパック」という砂のかたまりを埋めることで、波を小さくしつつ、ウミガメの産卵に影響を与えないのではないかという検証を、宮崎県では国土交通省や土木関係者、自治体が協力してすすめています。

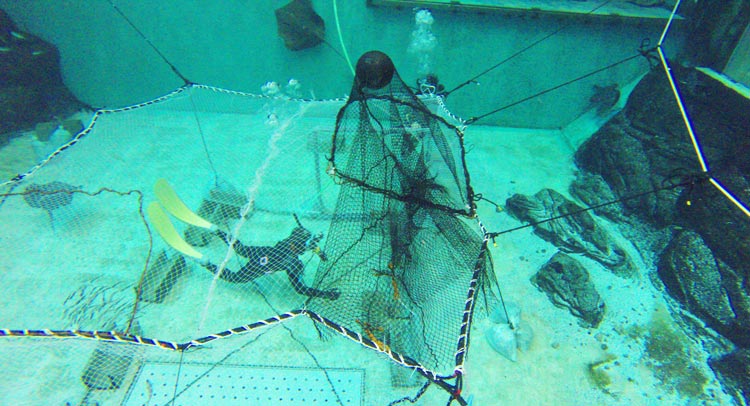

ウミガメは、漁業による混獲も問題になっています。

ウミガメは肺呼吸の生き物なので、海の中に沈められた網にかかってしまうと、海面まで上がってくることができなくなり、酸素を得られずに窒息死してしまいます。網にかかってしまってもウミガメ自身で網から出ていけるような脱出口付きの網の開発も実験的に行っています。

ウミガメが漁獲物の網に誤って入ってしまっても(混獲)、自ら脱出できるような脱出口の開発も進めている。写真は、旧神戸市立須磨海浜水族園の大水槽にて

──そうなんですね。

平井:

他業種との連携は、人手もお金も時間もかかるため、なかなか前に進んでいかないというジレンマもあります。でも、これまでの調査を元に、訴え続けるしかないと思っています。

年に一度、ウミガメにゆかりのある土地で「日本ウミガメ会議」を開催していますが、ここ最近は、他分野の方や行政関係者も足を運んでくださるようになりました。やはり続けてきたからこそだと思っていますし、よりよい未来のために、忖度なく、皆で話し合いができる場を持ち続けることが大事だと思っています。

年に1度開かれる日本ウミガメ会議。「ウミガメに関心を持つ人同士、情報交換をしようと集まったことがきっかけで始まりました。1990年の鹿児島市での第1回会議を皮切りに、これまで35回開催されています」

2014年に開催された日本ウミガメ会議奄美大島大会の懇親会の様子。「徳之島の調査をしている内山さんの島唄にあわせて、参加者が次々とステージ上で踊り出し、会場は大いに盛り上がりました」

平井:

ウミガメだけを守ろうではなく、生態系全体が良い感じに進んでいくように。

ウミガメも人間も、それ以外の生き物も、皆が良くなる道を一緒に考えていきましょうというときに、データは道標となります。データがなければ何もわからないし、じゃあこういうふうにしていこうという時に、説得力を持たせてくれるのもデータです。

しかも、これはただのデータではなく、全国の協力してくださる皆さんが、産卵の時期に毎日炎天下を歩き、産卵の跡を見つけ、それを記録した、大きな努力の賜物です。

愛のこもったデータだからこそ、その気持ちをしっかり受け止めて、未来へとつなげていきたいと思っています。

大海原を悠々と泳ぐアオウミガメ。鹿児島県奄美大島にて

──全国の皆さんの思いがこもったデータが、過去から現在、そして未来へとつながっていく「バトン」になるんですね。平井さんから見た、ウミガメの魅力を教えていただけませんか。

平井:

野生動物が持つ力強さ、そしておおらかさでしょうか。

大海原を悠々と泳いで生活する姿を見ていると、せかせか生きている自分が恥ずかしいじゃないですが、ゆったり自然に身を任せるウミガメの姿が、それも人間の想像ではあるんですが、すごく魅力的に感じます。

産卵の現場の空気感というのはものすごいです。

夜空の下、真っ暗な中でザッザッと後ろ足だけで砂をかきわけ、卵を産む姿。母ウミガメの必死の息遣い、クハァークハァーという呼吸音が響き、本当に感動します。

涙を流しながら、といっても実際にあれは涙ではないんですが、お腹に卵があるために胃が小さくなり、ほぼ絶食状態で必死に卵を産む姿。

私自身、出産を経験し母親になってからは特に、本当にすごいと思うし、応援したくなります。

世界最大のウミガメ、オサガメの調査。高知県室戸市の椎名にて。「生きているオサガメが国内で確認されるのは珍しく、調査後に標識をつけて放流しました。オサガメを見ることが長年の夢だったので、本物に出会えた瞬間は興奮を抑えきれず、調査にも一層熱が入りました」

「調査で傷ついたウミガメが見つかった場合は、生簀で療養してから海へ還します。写真は甲長40cmほどのアオウミガメの傷口を消毒しているところです」

──読者の皆さんに、メッセージをお願いします。

平井:

テレビやインターネットの情報だけでなく、ぜひ、本物のウミガメを見てみてください。

日本の水族館ではウミガメの研究をしているところもあり、数多くの水族館で見ることができます。ウミガメの産卵を実際に見たい方は、鹿児島県の屋久島や和歌山県のみなべ町といった産卵の観察ができる場所にぜひ足を運んで、自分の目で、感覚で、ウミガメの世界を体験していただきたいなと思います。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

平井:

チャリティーは、産卵地での親ガメや卵の保護、漂着個体の調査、漁網に誤ってかかったウミガメの保護など、ウミガメ保全の調査研究のための資金として活用させていただきます。ぜひ、応援お願いします!

──貴重なお話をありがとうございました!

混獲され、保護されたウミガメを子どもたちと海へと還す放流会。「実際にウミガメに触れて、学んでから海へ放流に向かいます。本物のウミガメを目にしたら、とびきりの笑顔になった子どもたち。この体験を忘れずに、自然への関心を持ち続けてくれたら嬉しいです」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

産卵の時だけ陸に上がってきて、卵を産んでまた海に戻っていくというウミガメ。

世界の海を旅しながら、私たち人間が知らない、見たこともない、たくさんの景色を知っているんだろうなあと思います。もしウミガメと話ができたなら、そんなことを尋ねてみたい。その時に私は、逆にウミガメにどんな話をして楽しんでもらえるかなと思いました。ウミガメのいる風景を未来に残していくのかは、私たち一人ひとりの思いにかかっているのではないでしょうか。

【2025/3/24~30の1週間限定販売】

海の中を優雅に泳ぐアカウミガメの姿を描きました。一緒に泳いでいるのは、同じ生息域に暮らすブリモドキとカゴカキダイ。ウミガメをはじめとするいきものたちが健やかに、豊かに暮らせる海をずっと残していこうという思いを込めました。

“The journey to the ocean“、「大海への旅」という言葉を添えています。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!