施設に持ち込まれ殺処分される犬や、繁殖場で子犬を産むためだけに生かされ、人知れず処分される犬を引き取り、里親につなげる活動を20年以上にわたって続けてきたNPO法人「LEY-LINE(レイライン)」が今週のチャリティー先。

代表の金本聡子(かなもと・さとこ)さん(55)は、2002年から化粧品の動物実験に反対する活動をしている中で、そのほんの数年前まで、飼い主から殺処分施設に持ち込まれたペットが、そこから動物実験用に払い下げになっていた事実があることを知り、犬の保護活動に関わるようになったといいます。

「私にとって、犬は友達。たくさんの愛を与えてくれて、癒しをくれる犬たちに、私たちは平和を返しませんか」。

そう話す金本さん。

活動について、お話をお伺いしました。

お話をお伺いした金本さん。「一緒に写ってる2頭のバーニーズは当時、どちらも里親さんを募集していた子です。伏せている子は繁殖場からの子で、その後3年半介護し、我が家で看取りました。立ってる子は元飼い主から虐待のような飼い方をされていたところを個人のボランティアさんが保護してLEY-LINEにて引き受けた子です。この後家族が見つかり、卒業しました」

NPO法人LEY-LINE(レイライン)

「犬に癒しを求めるなら、私たちは平和を返そう」。

保護される犬がいなくなることを心から願い、現在は主に繁殖場の犬を引き取り、新たな里親さんにつなぐ活動をしています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2025/02/17

金本さんの自宅にて、リラックスして過ごす犬たち。「自宅では、うちの子以外に、5〜10頭ほど、主に中型から大型犬をお世話しています。性格も病歴も何も分からない子を一度に複数頭預かるので、喧嘩や誤飲など、慣れるまでは注意しています」

──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。

金本:

行政施設の引き取り手のない犬や、繁殖場で子犬を産むためだけに生かされてきた犬たちを引き取って、新たな里親を見つける活動をしています。

保護施設は持たず、30名ほどのボランティアさんと手分けしてそれぞれの家庭で犬を預かり、自分の家の子と同じようにお世話して、里親さんが見つかるとバトンタッチしていくというかたちでやっています。

「クリリンさんご夫妻は、保護した大型犬をメインで預かってくださるケアファミリーさんです。明るくパワフルなお二人で、よく旅行にも行かれますが、預かりっ子も一緒に連れて行ってくれます。写真の、白いスタンダードプードルの女の子が預かりっ子。繁殖場から他団体さんが保護し、LEY-LINEにて引き受けた子です。黒いニューファンドランドの2頭も、LEY-LINEから迎えてくださった子たちです」

金本:

化粧品の動物実験に反対する団体へ参加し、畜産動物や毛皮、展示動物のあり方に大変ショックを受け、自分にもできることはないかとこの世界に足を踏み入れましたが、当時、ペットフードやペットの医療のためにも動物実験が行われていることを知り、矛盾を感じました。

また、その中で出会った方々とのご縁で殺処分施設から殺処分寸前の犬を引き出して、自宅にてケアし、新しい飼い主を探す活動を少しずつ手伝うようになりました。

私がこの活動を始めた頃、年間に殺処分される犬猫の数は46万頭近くに及びました。

犬に関しては狂犬病予防法があるので放浪していれば捕獲され、公示期間に飼い主が見つからなければ全頭殺処分されていました。

金本さんの自宅にて、ストーブの前で寝ている犬。「繁殖場から引き取ったこの子は、里親さんのお話もあったものの、その後の健康診断でかなり進行している肺癌が発覚し、我が家で看取ることにした女の子です。なかなか柔らかいベッドには寝てくれず、床で寝ています」

──活動を始められた20年前と比べると、状況は少しずつ良くなっているのではないですか。

金本:

確かに、年々殺処分の数は減っていますが(2022年度の犬猫の殺処分数は11,906頭(環境省))、その背景のひとつに、保健所が犬猫の引き取りを断れるようになったことがあると思います。

ひと昔前は、保健所や動物愛護センターなどの行政施設は、どんな理由であれ、連れてこられた動物を引き取らなければいけませんでした。

野犬の収容もありますが、当時は不妊去勢も徹底されておらず、飼っている子が知らない間に産んだなどの理由で、当時、施設には、服を着てつい最近まで家庭で暮らしていたことが一目瞭然の子もいました。全国的に殺処分されるのは子犬、子猫という幼齢個体が多く胸を痛めました。

「ペットコミュニケーターで、LEY-LINE理事でもあるくにちゃん。いつもたくさんの子を預かってくれて、とっても優しいケアファミリーさんです。LEY-LINE理事として細やかなことにも気遣いしてくれて、皆に頼りにされています」

金本:

しかし「殺処分ゼロ」を目指して、10年ほど前から動物愛護法の大きな改正が何度か入り、不妊去勢手術は今や当たり前になりましたし、施設は犬猫が持ち込まれた際、飼い主に事情を聞いて、よっぽどやむを得ない場合を除き、引き取りを拒否できるようになったんです。

しかし「めでたし、めでたし」というとそうではなくて、施設は拒否して引き取らないだけで、状況は何ひとつ改善されません。飼い主が「もう要らない」と連れてきたのに突き返されたら、その犬は一体どうなるんでしょうか。

「しょうがない。じゃあまた一緒に暮らそうか」ってなるでしょうか?

──なりませんね。

「写真左の西田ご夫妻は、医療関係に従事されるご夫妻で何事にも動じず、めちゃくちゃ頼りになるケアファミリーさんです。写真に写っているグレートデンのあきら君は飼育放棄されてLEY-LINEにやって来て、そのまま西田家の子になりました。写真右は、環境の良い山のそばに別荘をお持ちのケアファミリーさん。陽気なご夫妻でお二人とも何でもできて、料理も上手!いつもこの別荘に遊びに行かせてもらい、ご馳走になっています。写真の子は昨年、多頭崩壊から保護した大型犬のゴエモン君です」

金本:

確かに数字だけを見れば、殺処分の数は年々減っています。だけど、そうやってそもそもの引き取りを拒否しているばかりで、行政が根本的な解決のために動いてくれているようには思いません。

その結果、繁殖場で不要になった親犬、飼い主が見捨てた子、高齢や病気で引き取り手がなく、殺処分しかないという子を、見て見ぬふりできない保護団体やボランティアが、一生懸命面倒を見ています。

どこの団体も限界まで活動し、そこにすべての皺寄せがいっており、その負担は、目に見えないだけでかなり大きくなってきています。

現在は奈良で活動する金本さん。写真は2015年の夏、大阪に住んでいた頃の散歩の風景

「某行政機関で殺処分寸前のところを他団体さんがレスキューされましたが、怖さから咬んでしまうため、LEY-LINEにて引き受けることになった子です。1年が経過してかなり良くなっていますので、新しい家族を募集中です」

金本:

繁殖業者も一般人と同じように、以前は犬を施設に持ち込むことができましたが、よほどの理由がない限りは、引き取ってもらえなくなりました。

また動物愛護法の改正により、繁殖場の設備の構造や規模、一人あたり何頭までといった細かな規制が入り、以前のように劣悪な環境で、ものすごい数を繁殖することもできなくなりました。

法の改正によって、繁殖場の犬を減らさなければいけなくなったけれど、行政は引き取ってくれない。あぶれてしまった犬はどうなるのでしょうか。

法の改正自体は良いことですが、その後は放ったらかし。

「愛護団体と提携して、自分たちで何とかして」と愛護団体任せの自治体も残念ながら少なくなく、保護団体やボランティアが必死になって活動している状況があります。

譲渡会の様子。「現在、里親さん募集中のゴールデンレトリバーの女の子たち」

──一部分だけ切り取るとよく見えても、「施設での殺処分」からは逃れただけで、課題自体は解決していないということなんですね。

金本:

地方は野犬がいるので、犬をたくさん収容しているような施設も多数ありますが、都心部の施設は、ひと昔前と比べるとガラガラです。

せっかく愛護センターとして生まれ変わったのだから、たくさん収容して手が回っていない地方の施設と都心部の余裕のある施設が連携し、犬を引き受けるとか、また施設には行政獣医がいるので、その気になれば収容している犬に不妊去勢手術もできるはずです。

そして、収容している犬たちの幸せな未来のために、必要があれば私たちのような保護団体も協力して、人馴れやトレーニングのお手伝いができると思うんです。

関西のいくつかの団体さんと連名で議員さん宛に要望書も出しましたが、特に動いてくださる様子はありません。

長期間放浪していて、保護されたベルちゃん。保護してすぐ(写真左)、猫ちゃんとリラックスして過ごす現在の姿(写真右)

ある繁殖場の内部。「電気もない真っ暗な室内には、鉄製の正方形の箱型の檻が3段積み重ねられていました。真夏でクーラーはかかってましたが、窓も無い部屋で、運動や散歩もなく、大きな腫瘍が破裂したままの子もいました」

金本:

地元の殺処分場も現在は「動物愛護センター」となり、そこでの譲渡会もありますし、また、いろんな団体さんが増えて活動しておられるおかげで、以前のように引き取る必要はなくなり、レイラインでは年に数頭引き取るだけとなりました。

約15年ほど前に、繁殖場にコネクションがある方と知り合い、恐ろしい現状を教えてもらいました。殺処分もつらいですが、繁殖場の環境はまさに生き地獄で、想像を絶する話でした。

それがきっかけで繁殖場の犬たちを引き取るようになりました。その子たちを助けたい思いはもちろんですが、その存在を陽のあたる所に出すことで、とにかくペットショップの裏側をたくさんの方に知ってもらい、違う選択肢もあることを多くの方に伝えたいと思いました。

繁殖場にて、ほぼ野ざらしの状態で暮らしていた犬。「倒れかけた廃屋のような建物で、とにかく不衛生で、ひどいにおいでした。犬の体中に、数えきれないほどのノミがいました。交配させられる時以外は他犬との交流もなく、狭いスペースに閉じ込められています。何度も行政指導がありましたが、改善は進みませんでした」

金本:

先にお伝えしたように、当時は繁殖を取り締まる法律が何もなく、どんな環境でも、何頭でも飼ってよかったんです。ほとんどの所で200頭300頭いました。多いところでは600頭もいた所もありました。

繁殖場の犬たちは、狭いゲージの中で一生を過ごし、壁や天井、床は排せつ物が落ちるように網になっていて、食べるのも眠るのもトイレもその中です。従業員さんから、要らなくなった子は闇に葬られたり、存在すら忘れられ亡くなっていた子の話も聞きました。

繁殖場の檻の中にいた一頭。「感情もなく無表情な姿に、涙が出ました」

金本:

狭い狭いケージの中で無理やり繁殖させられて、やっと自由になれる時は、死んだ時なんです。想像を絶する残酷さに、繁殖場に繋いでくれた方と現場で二人で泣いたこともありました。

ある繁殖場が廃業した時に、他の繁殖業者から「あそこは、これがもう最後の出産という子の場合、帝王切開の後、縫合せずに放置してたんよ」と聞きました。

証拠もないのでどうすることもできませんが、ここだけの話ではなく、氷山の一角だと考えられます。たくさんの命が、闇に葬られてきたんだと思います。

──そんな…。

「崩壊して廃業した繁殖場に取り残されていた子たちを、他団体さんとレスキューに入った時の一枚です。人に怯え、手を出すと咬みつこうとする子がいたり、ゲージから出て狭い隙間に逃げ込み、なかなか捕まえられない子がいたりしました」

金本:

過去に保護したある子は、きっと空腹過ぎてケージに敷かれた新聞紙を食べていたんでしょう、うんちで新聞紙が出てきました。ノミやダニがたくさんついていて、貧血になっている子もいました。

あまりにも残酷な状況に、保健所になんとかしてほしいと訴えたこともありますし、担当の方と何度も話し合いをしたこともありましたが、いつものらりくらりとかわされて、そのうちにその方は移動になり、ある日突然担当者が変わっていて、話が通じないということもありました。

これではもう、自分たちでなんとかするしかない、と。やんわりと「引退の子とかいたら、引き取らせてもらえませんか」と交渉を重ね、少しずつ引き出していました。

最初は恐る恐るこちらから働きかけていましたが、法改正による規制が入ったこともあり、次第に繁殖場の方から「引き取ってもらえないか」と連絡が来るようになりました。500頭も600頭もいたところは、今は潰れてなくなりました。

「ハイシニアの雑種、小太郎くん。飼い主さんが亡くなり、取り残されていたところを保健所に収容されLEY-LINEで引き取りました。今はケアファミリースタッフ宅で穏やかな日々を過ごしています」

金本さんが家族として迎えたグレートデンのちびちゃん。繁殖場から保護してすぐ(写真左)、他の犬と笑顔で遊ぶ現在の姿(写真右)

──繁殖場の環境自体は、現在は改善されてきているということなんですね。

金本:

改善はされているでしょうが…、闇の部分はまだあると思います。

劣悪繁殖業者同士は密に情報を共有していて、法をすり抜けて営業しているということはあると思います。私

も活動当初は、法を整備することが絶対の解決策だと考えていましたが、今は人の心が変わらなければ何も変わることはないと確信しています。

──そもそもですが、たくさん産ませてモノのように売る、殺すということが、ビジネスとして咎めなく成り立っているということなのですか。

金本:

そうです。日本にはいくつものオークション会場があって、犬たちは箱に入れられ、時に遠くの会場まで運ばれ、ペットショップや業者によって売買されます。

生まれて間もない子犬の場合、会場に着く頃には亡くなっていることもあるそうです。売れるかどうかもわからないまま、どんどん量産し、消費しているのです。

「ある愛護団体の代表が亡くなり、LEY-LINEで引き取ったライラちゃん。元は野犬で殺処分寸前を保護されたそうです」

金本:

ものすごい数の命が売り買いされているということは、それだけ買う人がいるということですよね。それでは繁殖場はなくならないです。繁殖業者は、全国に無数にいます。

最近では、繁殖業界の中でも質を上げようという動きや、引退した繁殖犬の里親探しを自分たちでしようという動きもでてきました。しかし何よりもこの量産の仕組み、あり方自体を変えていかない限りは、根本的な解決にはつながりません。

一般人である私たちが、ペットショップに反対し、ペットショップから買うことをやめることなんです。そうすると、自然とこのビジネスは成り立たなくなります。

──確かに。

金本:

今の現実を作ってきたのは一部の悪い人だけが作ったのではない、私を含めた動物好きの人たち、愛犬家だと思うんです。

譲渡会にて。「譲渡会の日に同時開催しているバザーです。カメラを向けるといつもおどける陽気なスタッフ」

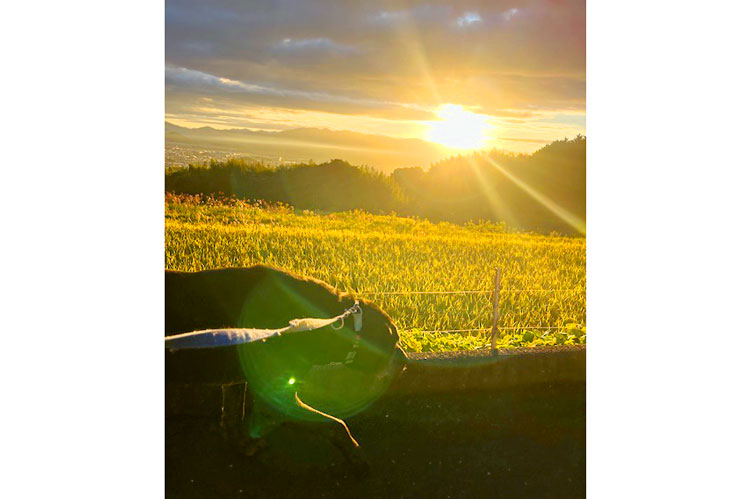

「元闘犬だった弦(ゲン)くんとの散歩で見た朝陽。弦は2月10日、リンパ腫により永眠しました」

金本:

繁殖場の犬たちを引き取ってきた中で、気づいたことがありました。

どうしたらこんなに酷いことができるんだという繁殖業者でも、関係性ができてきた頃に「なんでこの仕事を始めたん?」と尋ねると、目をキラキラさせて、本当に嬉しそうに自分が繁殖の仕事を始めた頃の話をするんです。きっと最初は純粋に犬が好きで、繁殖の世界に入ったんだと思います。

でも、売れなければ食べていけないし、オークションに出して一度に何百万という大金が入ると、次第に感覚が麻痺して、麻薬のようにやめられなくなってしまうのかもしれません。

繁殖業は年齢制限もなく、自分が辞めると決めるまでずっと続けられます。コロナ禍のペットブームにより、繁殖をやめようと思っていた人も復活したという話も聞きます。「求められるから答えているだけ」と言われたら、何も言い返せません。

──確かに…。

金本:

引き取った子が、里親さんのもとで見違えるように幸せそうにしている姿を、繁殖者の人に見てもらうようにしているんです。写真を見せると、すごくびっくりされて喜んで、「こんなに大事にしてもらえるんやったら、もっと早よ出してあげなあかんかったな」って言われることも少なくありません。

関わりの中で少しずつ、一つでも意識を変えていけたらなと思っています。

10年かかりましたが、少しずつ繁殖を減らして、廃業できた所もあります。

また、2つの繁殖業者が量産の繁殖をやめて、お客さんから予約をとって産ませるというかたちに変えてくれました。

LEY-LINEの同窓会。「年に1回、同窓会を開催して楽しい一日を過ごしています。LEY-LINE卒業ワンコと里親さんとが集まって、ゲームをしたり、一緒にランチをしたりしながら、交流を深めています」

「この写真は2024年3月よく遊ぶ数名のスタッフで、私の誕生日会をしてくれた際の写真です。毎年すごいご馳走で祝ってくれて、歌ったり散歩に行ったり、大笑いの一日です」

──責めるのではなく、相手と向き合い、一緒に変えていきたいという金本さんのお話から、何か根本的に、相手への信頼のようなものを感じました。何か信念がおありなのですか。

金本:

最初に話したように、私は動物実験反対からこの世界に入りました。

動物実験が本当に起きているのか、この目で見ないと人には言えないと思って、夜な夜なパソコンでいろんな情報を調べ、実験台になる動物や逆さ吊りにして毛皮を剥がされる動物を見て、あまりの残酷さに吐いていました。

その頃、すでに犬の活動にも関わりはじめていたのですが、「こんな悪魔の所業で動物を苦しめる人間は、破滅すればいい」と思い、犬ともしっかり向き合えずに落ち込んでいました。

そんな時、ある方に「ネガティブなことにチャンネルを合わせすぎない方がいいよ。あなたは愛を広げるために生まれてきたんでしょう」と言われたんです。

その言葉にものすごく納得しました。「そうや、私は愛を広げるためにここにきたんや!」って、どんよりした気持ちが晴れて、そこから、活動方針ががらっと変わりました。

攻撃には攻撃しか返ってきません。ならば、愛を広げようと思いました。

繁殖業者に対して、悲しい、ひどいという気持ちはあります。だけど、その人だけが悪いとか、許せないっていう気持ちは全くありません。

私も含めた皆でここまで来てしまったのだから、それを変えていくために、相手を変えることは難しくても、自分が変わっていけたらいいんじゃないかって。そういうことなんだって思いながら活動しています。

犬たちとのお散歩。「いつもこんな感じで一緒にお散歩しています」

──そうだったんですね。

金本:

ここ数年、里親を希望される方から「1歳以下のプードルが入ったら連絡ください」のような、まるで犬をぬいぐるみか何かのように思っているのかなというような問い合わせが多く、正直、このペット問題が本当に良い方向に向かっているのかわかりません。

保護した時はガリガリでぐちゃぐちゃの状態だったのを、深い愛情を注いで一生懸命ケアしてくれたボランティアのケアファミリーさん。だからこそ、自分と感覚の近い里親さんに譲渡したいという気持ちはすごくわかりますが、この活動を理解のある者だけでやっていても、社会は変わりません。

時間がかかるかもしれないし、遠回りに見えて、終わりがないように感じるかもしれない。だけど、オセロの黒を白に変えるように、小さなところから、闇を光に変えていきたい。

関わってくださる方には、この子たちがどんな思いで保護されたのかをお伝えし、理解を進めてもらうようにしています。

1ヶ月ほど前に、繁殖場から保護した2頭。「人懐こいですが、まだ緊張しており、2頭でお団子みたいにくっついてます」

──犬に対して、またご活動に対しては、どんな思いがありますか。

金本:

私にとって、犬は友達です。たくさんの愛を惜しみなく与えてくれて、愛を与えることを教えてくれる犬たちに、私たちは平和を返しませんか。

目指しているのは、日本を変えたいということ。

「預かっている子が幸せになったらいい」ではく、日本全体を変えたいんです。

「犬を保護する活動」と一言でいえばそうなんですが、犬にも人にも、どんなに理不尽なことにも、誠実に、愛を持って向き合いたい。動物だけなく、相手が誰であろうと愛を配り、活動を通して、それぞれが持つ本来の愛と光に、気づいてもらうきっかけになれたらと思っています。

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

金本:

繁殖場から引き取る犬たちのほとんどは、汚れた状態で保護されます。

チャリティーで、この子たちを洗える小屋を建てたいと考えています。現在は自宅のお風呂で洗ったり、あまりにひどく素人では無理な時はプロのトリマーさんに無理をお願いして綺麗にしてもらってからボランティアさんに預けますが、ほとんどはそのまま預けます。

何度も洗わないと臭いが落ちない場合も多々あり、負担は大きいです。保護っこたちの清潔な生活や各ボランティアさんたちの負担軽減のために、ぜひ応援いただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

「2024年12月、大阪府河内長野市にある『道の駅奥河内くろまろの郷』で開催された、ハンドメイドワンコ雑貨EVE’sRさん主催のイベントに参加した時の一枚です。ピンクの服を着た方は、イベントにキッチンカーで参加されていたクレープ屋さんのMy Rabbitさん。LEY-LINEに売り上げの一部をご寄付くださいました。その封筒を持っていただいての記念撮影です」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

インタビュー中、金本さんが口にされた本があります。

『アウト・オン・ア・リム』(シャーリー・マクレーン著/角川文庫/1999年)。私は金本さんからこのタイトルを聞いた時、びっくりしました。ずっと前から知っていて、「いつか読もう」と思っていた本だったのです。すぐに買って読んで、泣きました。

今起きていることはすべて、偶然ではなく意味がある。地球で起きていることをどう捉えるか、それは個人の自由に委ねられていますが…、光を見て、動物たちも教えてくれる純粋な愛を信じ抱いて、それを放ちながら、今日を生きられたらと思います。

【2025/2/17~23の1週間限定販売】

宇宙船に乗って、楽しく空を飛ぶ犬たちの姿を描きました。

私たち人間のそばにいて、いつも元気や笑顔をくれる犬たち。犬たちにとって、ここが楽しく良い場所で、楽しい気持ちで再び宇宙に戻ってもらいたい。そんな物語を表現したデザインです。

“Create a bright future together(一緒に、明るい未来をつくろう)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!