日本はギャンブル、アルコールや薬物などの依存症を抱えている人に対して、「自己責任」「本人の意思が弱いだけ」「社会の恥」といった否定的な偏見や差別が、根強く残っているように思います。

しかし依存症に苦しむ人たちは、本当に意思が弱かっただけなのでしょうか。苦しんだり差別を受けたりすることは、「自己責任」という一言で片付けられることなのでしょうか。それに手を出すまで、あるいは依存するまで、その人の身に何があったのかを「知る」ということは、できるのではないでしょうか。

「薬物依存症者の本当の問題は、薬物ではありません。本当の問題は、一言で言うと『生きづらさ』」と話すのは、愛情に飢えた幼少期、自らも覚醒剤の依存症に苦しんだ経験を経て、2016年に「神戸ダルク」をスタートした「神戸ダルク ビレッジ」代表理事で、精神保健福祉士・公認心理師の梅田靖規(うめだ・やすのり)さん(51)。

自分のことを見てくれなかった親。覚醒剤の使用で亡くなった恋人。薬物依存を知り、離れていった地元の仲間たち…。「このままいくとダメになる」とわかっていながらもやめられず、「自分は生きてちゃダメなんだ」と自殺を図り、母親に「殺してください」と頼んだこともあるといいます。

そんな梅田さんを変えたのは、民間の薬物依存症回復支援施設「ダルク」に出たり入ったりを繰り返していたある日、自分のためにとってあったご飯の上にかけられたラップに書かれた、ダルクの仲間たちの何気ないメッセージでした。「俺には仲間がいる。もう一度、がんばれる」。その日から、エネルギーが湧いてきたといいます。

梅田さんの半生を振り返っていただきながら、神戸ダルクのご活動、また「依存症とは」をお伺いしました。

お話をお伺いした梅田さん

一般社団法人神戸ダルク ヴィレッジ

薬物やアルコール、ギャンブルなどの依存症問題で苦しむ人やその家族、関係者への支援を行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2024/08/19

神戸ダルクヴィレッジは、神戸市長田区の商店街の一角にある。「この地域は元々、貿易港であった神戸港から入ってくるベトナム人の方々が多く暮らし、ヘロイン乱用の問題がありました。その方々を救うために、カトリックたかとり教会や垂水病院が薬物問題の支援に取り組み始めた歴史があり、福祉施設も多くあります。阪神淡路大震災では焼け野原になったこの地は『復興・回復』という庶民のエネルギーにあふれ、私たちに対する偏見もなく『大変やけど、頑張りぃや!応援しとるで』という温かい声をかけていただける場所でもあります」

──今日はよろしくお願いします。最初に、神戸ダルクさんについて教えてください。

梅田:

基本的には、薬物を自分の力ではやめられなくなった人たちの相談に乗ったりしながら、そういった方が入所・通所を通じて薬物のない生活を取り戻していくための活動をしています。半分は本人やご家族、専門職の方などからの相談、半分は入所施設の運営という感じです。

──入所施設は、どのような場所なのでしょうか。

梅田:

日中を過ごすデイセンターとは別に寮が3箇所あり、10~15人が入所しています。寮は個室でプライバシーは守られますし、しっかりした台所があるので、皆でお金を出し合って食材を買い、手が空いてる人がつくろうかという感じでやっています。

ダルクは全国に70箇所あって、カラーもそれぞれですが、僕自身が助け合いを大事するダルクにいたので、神戸ダルクでも、そこを大切にしています。

「依存症者が社会復帰していくのに偏見のある社会でもありますが、私たちも自信がなく、市民の人に対して実は怖い思いもあります。しかしそんな不安を払拭してくれるこの長田という場所で、地域の人たちと触れ合い、普通の関係を育むことができると信じて活動しています」

──デイセンターはいかがですか。

梅田:

デイセンターのある神戸市長田区は歴史的に多様性に富んだ地域で、薬物依存症に偏見なく接してくださる近隣の方が多いです。それもあってこの場所でやることを決めました。「地域に溶け込む」ことを目指し、デイセンターではカフェや子ども食堂などを開催しています。

もう一つ、ハイキング、登山など、地域の資源を活用したレクリエーションに力を入れているのも神戸ダルクの特徴です。入所している人たちは薬を使いながらの遊び方以外を知らない人がほとんどなので、「薬がなくても楽しめる」ことを感じてもらいたいと思っています。

特に山登りは結構やっていて、ダルクを卒業してからも山登りを趣味にしている人は結構います。「こないだどこどこに登ってきたよ」って連絡をもらったりすると嬉しいですね。

──そうなんですね。

「『晴耕雨読・よく遊びよく学べ』は神戸ダルクで大事にしています。僕もそうでしたが、ダルクにつながってすぐは、いろんな楽しいことや体がしんどいことに興味が無くなっていました。うちのメンバーも、つながってすぐは『そんなことの何が面白いの?』と拒否するのですが、少しずつ体が動くようになり、皆で何か楽しいことをする楽しさを身につけていきます。今までしたことないようなレクレーションは、社会復帰した後も新しい自分の生き方として力になってくれるし、もう一つの大きな意味として、薬物の再使用をしてしまった時や、一人になって孤独で薬物をまた使いたくなって苦しんでいる時に、レクレーションでの楽しかった出来事や話した会話、心地よさを思い出し、自分をもう一度回復の道へ引き戻してくれることがあります」

梅田:

最初は皆、嫌がるんですよ。僕もそうでした。でも実際に登ってみると、皆で登る楽しさや達成感、山頂の壮大な景色や、気持ちのいい風に触れて、「わー!すげー」という感覚になります。それって、覚醒剤を使った時の感覚と、そんなにかわらないんです。でも依存症者は、五感で感じたり感動したりする経験が、圧倒的に少ないんですよね。

もう一つあって、本人が「間違ったことをしていない」「間違っていないことで楽しめた」と感じられることはすごく大事です。薬物を使用している時、それが正しくないことだと皆わかっています。

罪悪感を抱き、自己を否定し、「自分は生きていちゃダメなんだ」という感覚から、健全なことで楽しめた時に、それが「生きていてもいいんだ」という自信につながると感じています。

「僕らの多くが普通に生活できなかった人が多いので、メンバーの誕生日を祝ったり、盆や正月、節分には恵方巻きをみんなで食べたり冬至には柚子湯に入ったり…、季節の行事やイベントを大事にしています。普通であれば当たり前に経験してきたであろうことを、いい大人になって初めて経験し、ちゃんと楽しむってすごく大切なこと。特に、生まれてきたことを否定してしまう人生だった僕らが、周りから誕生日を祝ってもらえるってのは、すごく大事です。ある冬のクリスマス会で、62歳のおじいちゃんが『人生でこんな楽しいクリスマスは初めてだ』と子どものように泣きじゃくり、皆で涙したこともありました」

神戸ダルクのグループセラピーの様子。「言葉の表現は変かもしれませんが、私たちの中で、(施設外で)薬物を再使用してしまうことに対し、強く罰することはありません。それは病気だからです。しかし、それにつながる『不正直な行動』『仲間を巻き込むこと』などについては、しっかり向き合って話し合います。安全で守られた場所だからこそ『正直になる努力』を行ってもらっています。『正直になれ!』ではなく『自分自身に正直になる努力』が必要なのです。そんなことが話せるようになって、本当の自分に出会い、演じる生き方から降りることができます。そのために、お風呂やご飯と同じように、日常の生活の一つとして毎日グループセラピーを行います。正直な話に、皆で耳を傾けます」

──依存症について、もう少し詳しく教えてください。

梅田:

日本は、薬物依存症へのイメージがとにかく良くありません。依存症者は皆凶暴で、出会ったら飛びかかってくると思われているように感じます。社会から相手にされず、差別されることが少なくありません。

でも薬物依存症者の本当の問題は、薬物ではないのです。

──問題が薬物ではないとしたら、何なのでしょうか。

梅田:

一言でいうと「生きづらさ」です。

幼少期の家族の問題、精神的な障がいや、性格的に人とうまくやれなかったり、いじめられっ子だったという方もいるし、逆に厳格な家庭で育ち、親の期待に常に応えながらお利口さんで育ったような方が、ストレスフルな状態でたまたま出会ったのが薬物、ということもあります。

あるいは若い時の大失恋やリストラで「人生他に代えがきかない、もう終わりだ」と思っている時に、たまたま薬物の世界に誘われたりすると、その瞬間、つらさを忘れられるんです。目の前にある問題が解決したような錯覚に陥り、気持ちよさを感じられる。現実では、何も解決していないのに…。それが薬物の怖さです。

私の仕事のほとんどが、刑務所の中での教育や地域での啓発活動、学校での薬物乱用防止講演ですが、そのような活動の中で大学の教授の方々と協働して、依存症にまつわるトラウマの学習会などを行っています。私たちは加害者として反省することは多くありますが、被害者として癒やされ、温かく守られるということはほとんどなく、私たちの話を魂で聞いてくれる人はいませんでした。

薬物乱用の防止についても、恐怖を植え付ける時代ではないと感じていて、私自身は「人と人とのつながり」の大切さなどをお伝えするようにしています。私たちがなぜ薬が止まっていくのか?というエピソードは、薬物に手を出さない生き方を学ぶことにもつながります。

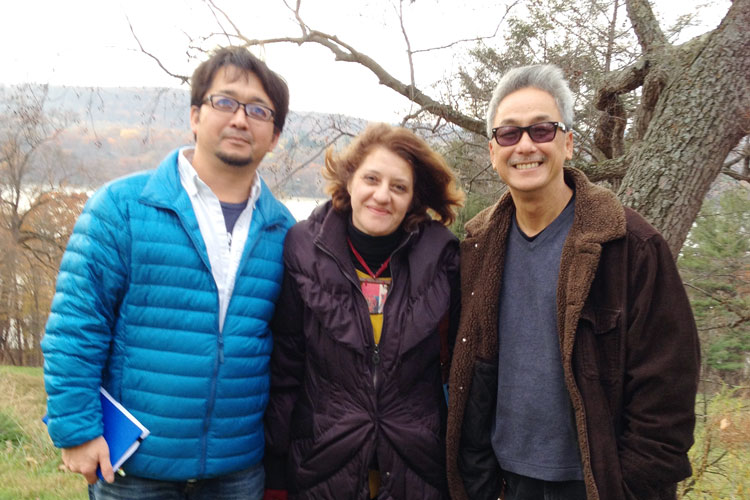

ダルクの活動で各地を飛び回っている梅田さん。2021年からは各ダルクの施設長やスタッフ有志が集まり、家族のためのオンライン依存症家族教室を開催。「依存症の問題は、時間はかかるかもしれませんが、必ず解決策はあります!」

2023年秋、カナダ・バンクーバーにある依存症治療施設「ラストドア」を訪問。「日本と海外の先進国の大きな違いは『地域社会の理解と思いやり』、それだけです。依存症という問題を解決するのは、最終的には地域社会です。依存症治療施設は中間施設であって、ずっといるところではありません。地域が理解してくれているということは、施設を卒業した人が堂々と社会にチャレンジできる環境があり、そのような人の不器用さを理解してくれる職場があるということだと思います」

梅田:

すべての人が一度使用してやめられなくなるのなら、それは薬に理由がありますが、そうではありません。

たまたま同じ場で同じように使った人が、一人はそれきりでやめられて、一人はやめられないということが起こります。その理由として、後者がもともと、いろんな生きづらさを抱えていたということがあるのです。

ただ、生きづらさは慢性化するので、「自分はしんどかったんだ」ということを、本人はなかなか自覚できなかったりします。

──そうなんですね。

梅田:

生きづらさを抱える人が蔓延してきている現代の社会で、薬物のあり方もまた、変わってきていると感じます。

僕は「トー横キッズ」などと呼ばれる若い世代の人たちにインタビューしたりもしていますが、彼らが手にするのは、覚醒剤や大麻といった法律で禁止されている薬物ではなく、病院で処方される、誰もが手に入れられるような薬に変わってきているんですよね。

それもあって、薬物使用が悪いと感じている子はほとんどいません。「これを使うとスーパーマンになれる」のような、生き延びるための「お助けアイテム」みたいな感覚で使用している若者が少なくないという印象を受けます。

本当の依存症になってしまった場合、覚醒剤よりもやめられないでしょう。

自分が薬物依存症から回復していく中で、振り返って言えることですが、薬物は快楽の道具ではありません。

薬物が止められなくなってしまった人は、最後の1、2年はもう苦しくて苦しくて、薬を使うことすら苦しくて、それでも使わざるを得ない状況に陥っています。

僕もそうでした。自分の心が壊れないように、唯一の相談相手というのかな、助けてくれるサポーターが薬物でした。

神戸ダルクでの集中講義の様子。「3日間、泊まり込みで共に時を過ごします。座学だけでなく、一緒にご飯を作って食べたり、いろんな話をしたりする中で、信頼関係を築きます」

暴走族時代の梅田さん

暴走族時代の梅田さん

──梅田さんご自身のことを教えてください。

梅田:

自身の幼少期の経験と薬物への依存を結びつけるのは、何か人のせいにしているような気がして、あえてそのような発信はしてきませんでした。しかし薬をやめた後もずっと生きづらさがあって、それが自分の幼少期の経験にあることに気づきました。

僕自身も含め、生きづらさを抱えた人たちがなんとか助からないかという思いがあり、神戸ダルクでは、薬物依存と幼少期の問題、トラウマなどとの関係の研究にも取り組んでいます。

幼い頃の梅田さん

梅田:

自営業をしていた父親がアルコール依存症で、酔っ払うと暴力を振るう人でした。母親は父親を徹底的に支え、「お父さんはあなたたちのために働いているんだから、黙って言うことを聞きなさい」という感じでした。

一度、母に「なぜそんなに父親に尽くすんだ」というようなことを尋ねたことがあります。すると「この家のルールは、お父さんだから」と言われました。

父親のことは諦めていたけど、心のどこかで、母親にはやっぱり振り向いてほしかったんだと思う。学校の勉強もできて、テストの点数も良かったんです。そうすると「良かったね」と喜んでくれて、僕も嬉しくて母の言いなりになっていました。

高学年になり、ちょっとした不良行為で母が学校から呼び出されたり、何時間も正座させられたりした時に、完全に歪んでるんですけど、嬉しかったんです。「母親は今、僕だけのことを見て、考えてくれてる」って。

そして中学高校になると、今度は先輩が振り向いてくれるようになりました。不良の先輩がめちゃくちゃ優しくて、愛情に飢えていた僕は、「かわいいな。遊びに行くぞ」って誘ってもらえるのがすごく嬉しかった。悪いことだろうとなんだろうと、先輩が喜んでくれることを率先して、一生懸命やっていました。

──そうだったんですね。

梅田:

シンナーは吸いましたが、酩酊して気がついたら周りに迷惑をかけていることが多く、それが父親の姿と重なって、自分から手を出すことはしませんでした。

暴走族に入り、捕まって少年院に入った時に、先生から「頭がいいんだから、今からもう一回学校に行けよ」と言ってもらって、「もう一度がんばろう」という気持ちになりました。19歳の時です。しかしその時、母親に言われたのは、「どうせ無理だから、あなたは私の管理の中で生きてください」という言葉でした。少年院を出た後、大学に行く夢を諦めて、家の仕事を手伝い始めました。

実家では、父の代わりに母の愚痴を聞かされるようになりました。耐えられず、実家を飛び出して鳶職などをしながら生計を立てるようになり、21歳の時には、慕ってくれていた暴走族時代の後輩たちを集め、資材やトラックを購入して会社を興しました。

2024年2月、設立7周年を記念して開催された「神戸ダルク7周年記念フォーラム」にて。テーマは「原点回帰」。梅田さんが茨城のダルクに入所していた時のメンバーたちで、当時を振り返り座談会を行った

社会に出て間もない頃の梅田さん

──そこからなぜ、薬物に?

梅田:

当時、「きっとこの子と結婚するんだろうな」と思っていた彼女がいました。その彼女が、覚醒剤に手を出して亡くなってしまったんです。

付き合っていた時、「彼女のためにも一生懸命がんばろう」と地方への出張も多かったんです。しかし彼女は「自分に魅力がないせいで、振り向いてもらえない」と思い詰めていたようです。そんな時に「痩せてきれいになるよ」と誘われて、覚醒剤に手を出したのです。

──そのことをご存知だったんですか?

梅田:

いいえ、知りませんでした。でもある時、自分では覚醒剤を止められなくなってしまった彼女が、「やめたい。助けてほしい」と僕の目の前にポンと覚醒剤を出し、助けを求めたんです。

──どうされたんですか。

梅田:

「わかった。俺も一緒に使う。一緒に使って、この日を最後の記念日にして一緒にやめよう」と言いました。その言葉に嘘偽りは全くなかったし、本当に助けたかった。でも、カッコつけて、なめてたんですよね。「一回だけなら、やめられる」って。

あの時もし、依存症の人を助ける他の方法を知っていたら…、薬物に手を出すことは絶対にしなかったと思う。でも、その時の僕は、それしか方法がわかりませんでした。

覚醒剤を使うと、錯覚ですが生きづらさがすべて消えたような感覚になり、気持ちよくて、「なんでこんな素晴らしいものを知らなかったんだ」と思いました。その一回がきっかけでやめられなくなり、その後も使用するようになったんです。

25歳の梅田さん(写真右)。「プロのスケートボーダーを目指し、アメリカ・フロリダのオーランドにあるトレーニングセンターに滞在していた時の1枚です。この後、薬物依存症になってすべてを失い、諦めてしまうわけですが、薬を止めて回復を目指す中で、『もう一度、世界を見てみたい』という思いが、心の拠り所になりました」

──そこからは彼女と一緒に使用するようになったのですか?

梅田:

いえ。「やめよう」と言った手前、彼女には言えなかったし、一緒に使うことはしたくなかった。彼女も同じだったようで、お互いに隠しながら、「多分やってるだろうな」と思っていました。

そしてある日、お酒を飲んで覚醒剤を使用した彼女は、帰らぬ人になりました。

そこからですね。「俺が彼女を殺したんだ。もうどうなってもいい」と思うようになり、それが覚醒剤を使い続ける後押しになりました。

今思えば、その時に僕はすでにヤク中で、自分に都合の良い理由を作り、薬の使用を正当化していたんです。それが25歳の時で、そこから9年ほど覚醒剤を使っていました。

──そうだったんですね…。

梅田:

「このまま行けば破滅する」とわかっていて、9年の間、やめようと努力した時期もありました。でも、やめられなかった。次第に会社のお金を使い込み、資材やトラック、貴金属などお金になるものは全て売って、それもなくなるとサラ金に手を出したり詐欺まがいのことを企んだりしてまでも、薬を手に入れようとするようになりました。

「使いたい」とか「使わずにはいられない」というよりは、常に持っていないと不安なんです。バッグやポケットに入れて、いつでも使える状態にしておくことで、精神的に安心できた。「お守り」のような存在でした。

周りは途中から気がついて、皆、僕から離れていきました。その時に僕が思ったことは、「これでまた、自由に薬が使える」ということでした。完全に薬漬けだったんですよね。

僕のことを一番に慕ってくれて、「先輩のためなら命かけますよ」と言ってくれていた後輩がいました。その子らが僕のところに来て、「この嘘つき野郎!地元の恥だ。俺たちの前に二度と面を出すな」と言って去っていきました。

ショックでどうしていいかわからず、その時も「薬を使って忘れよう」と思いました。申し訳なさすぎて自分から離れた人も含めて、気がついたら周りには誰もおらず、たった一人になっていました。

梅田:

もし、あの時…、「もうどうしようもねぇんだ」と話せる相手が一人でもいれば、状況は変わったかもしれない。

僕の状態をきっと察したんでしょう、「お前がどんな状態でも、俺はお前の親友だ」と言ってくれた友達にも「薬のことだけは通用しないだろう」という恐怖心から、僕から離れたんです。でも、そんな精神状況に陥っていることは、誰も知らないわけですよね。

──つらいですね…。

梅田:

お金も底を尽き、ほぼホームレスのような状態で「こんなことをしてたらダメだ」といろんなことをやりました。30歳の時に子どもが産まれ、初めて東京のダルクの門を叩きました。

ダルクでは真面目にやって、地元に戻って半年ほど、まともな生活を送っていたのですが、酔っ払いに絡まれた当時のパートナーを助けようとして相手を殴り、逮捕されてしまって。

留置場から戻ると、「あいつ、ヤク中が再発して、歩いてる人をいきなり殴ったらしいよ」というあらぬ噂が、そこかしこに、職場にも流れていて。それに耐えられたら良かったけど、耐えられなかった。そして、また覚醒剤に手を出してしまったんです。

そして、子どもにも会えなくなってしまった。子どもに会えない寂しさを理由に、使用はどんどんエスカレートしていきました。

34歳で再びダルクとつながった時は、家を出るのは薬を買いに行く時だけの廃人状態でした。その時はもう、安く手に入る薬であればなんでもよくて、いろんなものを使用していました。幻聴が止まらず、それでも薬をやめられない自分はもう死ぬしかないと思いました。

「殺してください」。

母親にそう電話すると、「そんなこと思わなくていいから」と飛んできました。その頃、母親は責任を感じて、ダルクの家族会につながっていたんです。

「薬物をやめて生きている人がたくさんいるから、そういう人と会ってみないか」と言われて、「会いたい」と思いました。そして茨城のダルクに入所することになったのです。

2014年夏、「世界治療共同体会議」にて、アメリカの薬物依存症治療団体「デイトップヴィレッジ」の役員の皆さんと。「デイトップヴィレッジは当時、アメリカ最大の規模で活動していた団体です。小規模の施設がいくつもあって、それぞれが地域に根付いて活動していました。それは僕が理想とするかたちでもあり、自分たちもそのようなコミュニティを目指したいという思いから、神戸ダルクをスタートする際、『ヴィレッジ』という名前を入れました」

2007年、茨城ダルクに入所して5日目。海を訪れた際に撮った一枚

梅田:

1年以上まともに人と接していなかったので、茨城のダルクで30人ぐらいの人に会って気絶してしまい、すぐに入院になりました。

1週間ぐらいして元気になってから、ダルクでの生活が始まりました。皆とにかく優しかったけど、「こんなところにいて薬物を止められるわけがねぇだろう。俺もそうだけど、皆、数ヶ月しか止められないだろうな」と思っていました。心を閉ざし、何かに誘われても頑なに断っていました。出たり入ったりを、3回ぐらい繰り返したかな。

──そこから、何が回復につながったのですか。

梅田:

3回目にダルクに戻った時、入居している仲間たちが作ったごはんを僕のためにとっておいてくれて、その上にかけたラップに、寄せ書きをしてくれていたんです。「どこ行ってたんだよ」「死んだと思ってた。生きててよかった」…、それぞれの言葉でメッセージが書かれていました。

それを見た時、「俺、人生を取り戻せるかもしれない」と思ったんです。

2014年、アメリカ・デイトップヴィレッジで研修中の一コマ。「写真右端、デイトップヴィレッジの副代表だったフレッドとは、カリキュラム外でもたくさんの時間を共に過ごし、雑談も含めていろんな話をしました。日本の男性のリハビリ施設では、『弱みをさらけ出す』というスタイルはとられていません。幼少期にレイプや虐待に遭ったような方が、トラウマを抱えたまま、さらけ出せずに溺れてしまうことがあります。そういった方をどうケアしていくのか。『日本文化と依存症の回復』という、今の僕の研究の基礎を、この時に学びました」

──どういうことでしょうか。

梅田:

僕は薬物で、「一生付き合っていくんだろうな」と思っていた地元の大切な仲間をすべて失いました。そんな仲間をもう二度と作れないだろうと思っていたけど、ラップの寄せ書きを見た時に、ダルクの仲間たち一人ひとりの顔、表情、一緒に過ごした時間や会話…、全てが蘇ってきたんです。

「俺はこいつらに大事にされているし、俺も大事に思っている」ということが確信できた。「まだ友達ができるじゃん。薄っぺらい関係じゃない、確実なものを持ってるじゃん」って。

すごく嬉しくて、エネルギーが湧いてきて、そこからは別人のように頑張れるようになりました。

幼少期からの親との関わりを含めて、僕は人とのつながりを諦めていた部分がありましたが、この時に乗り越えたんだと思います。

大学在学中の2012年から2年間、JICAのプロジェクトで、プロジェクトチーフとしてフィリピンで貧困層の薬物依存症者の支援に携わった梅田さん。フィリピン法務省危険麻薬委員会の方たちと

──仲間の存在を実感できたことが、力になったんですね。

梅田:

その日から、「自分なんて生きてちゃダメだ」「あの人はまだ、俺のこと怒ってるかな」といった自分が背負っているものを一旦全部忘れて、「今日1日、薬を使わないために」を夢中でやりました。

仲間と筋トレしたり太鼓を叩きまくったりしているうちに、半年、1年と薬を使わない時が経ち、そんな時に恩師から「ダルクのスタッフにならないか」と誘ってもらって、この道で生きていくことを決めました。

──そうだったんですね。

梅田:

19歳で少年院を出た時、母親に阻止されたけれど、本当は「大学に行きたい」という気持ちが、心のどこかにずっとありました。ダルクのスタッフをしながら高卒認定試験を受け、35歳で通信制の大学に入り、心理学を学びました。

大学の卒業式にて

梅田:

大学のキャンパスに足を踏み入れると、そこには自分が知らなかった世界がありました。

「若い時にこんな世界があると知っていたら、薬物に走ることはなかったかもしれない」と思ったし、学びを深める中で、知見や考えの幅が広がりました。

「ダルクの中で生きていく」という気持ちがあったので、他の仲間たちにも広い世界を伝えたいと思って、大学院に進み、アメリカの薬物依存症者の自助グループの文献を翻訳したりしているうちに、海外の依存症治療支援の活動にも携わるようになりました。

2015年には関係性が良くなった親になんとかお金を借りて、アメリカの薬物依存症者のための施設を3ヶ月ほど訪問し、帰国後の2016年、神戸ダルクをスタートしました。

大学では1年半で卒業に必要な単位を取得し、フィリピンやマレーシア、タイなどを行き来して「海外と日本のリハビリ施設の比較」を研究。依存症研究機関のあったタイのマヒドン大学とも、共に研究を行った

2016年の神戸ダルク開設当時、奥さんと、生まれて間もない双子の息子さんと。「家族に頼らず、妻と二人で神戸に来て、双子の出産、精神保健福祉士の勉強と取得、神戸ダルクの開設を同時進行していました。その状態でスタートした小さな事業所の前で、妻と子どもと撮った1枚です」

──仲間、愛情、自信、信頼…。失われたと思っていたもの、本当はほしいと思っていたものを、さまざまな経験を経て取り戻されたというか、かち取られたんですね。

梅田:

他のダルクの施設長に、「梅ちゃんは、乗り越えられる人だから」ってよく言われるんです。その度に、僕はちょっと泣きそうになります。

「いや、あんたがいてくれるから、俺は乗り越えられるんだ」って本当は言いたい。心配してくれたり、一緒に喜んでくれたり…、やっぱり「仲間」なのかな。不良少年をしていた時、地元にも、そんな仲間がいたんです。

なぜ自分は生まれてきたのか。社会を恨んで、1度自殺未遂をしています。その時の感触が、いまだに忘れられません。でも今は、その時の逆になれたらいいなと思っています。

いろいろあったけど、「生まれてきてよかった」と思える最後を迎えられたらと思っています。

神戸で生まれた3人のお子さんと

梅田:

薬が止まって1年目、2年目にも「薬物依存の経験から得たものがある」と感じることはありましたが、今、薬が止まって17年、人生が取り戻されてきて感じることは、「本当に感謝しかないな」ということです。

今は、自分のことを必要としてくれる人がいることがエネルギーになり、自信になっています。心に傷はあるけれど、仲間や家族に愛されている実感があるから、薬を使ってるわけにはいかねぇよなって思っています。

──壮絶な経験を経て、今に至られたんですね。

最後に、チャリティーの使途を教えてください。

梅田:

社会には、まだまだ依存症に対する偏見や差別があります。

今回のチャリティーは、差別や偏見をなくして依存症からの回復を目指す人が社会復帰しやすくなるように、依存症から回復した人のことをより多くの方に知ってもらうための、ダルクのフォーラム開催の資金として活用させていただく予定です。

ぜひ、アイテムで応援いただけたら嬉しいです。

──貴重なお話をありがとうございました!

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

まるで映画のような梅田さんの半生。苦しさやつらさを抱えながら必死に生きてこられたことが伝わってくるインタビューでした。30代で大学、さらに大学院に進まれ、精力的にご活動されている姿は本当にかっこいいと思いました。

梅田さんの「薬が唯一の相談相手だった」という一言が、とても印象に残っています。「なぜ薬に手を出さざるを得なかったか、頼らざるを得なかったか」を深掘りした時に、その人の根幹にある苦しみや悲しみ、そしてそれにかき消されてしまった、「本当はこうしたい」という願いや光が、見えてくるのかもしれません。それは本来、誰もが否定されたり奪われたりすることなく当たり前に持って良いもので、それを通して、互いを知り、認め合える「希望」なのではないでしょうか。

【2024/8/19~25の1週間限定販売】

船に見立てた蓮の葉の上で、木の枝をオールに、のんびり浮かぶカエルの姿を描きました。

人生は川の流れのように、緩やかな時も、激流に揉まれる時もある。その時々で、自分を信じて、自分の力で、本当の心の在りどころを確かめながら、休みながらも前に進んでいく姿を表現しました。カエルのお腹のカタツムリや鳥は、仲間の存在を表しています。”No rain no rainbow(雨が降らなければ、虹は出ない)”というメッセージを添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!