小児がんなどの重い病気で長く病院に入院している子どもたちに寄り添い、治療を前向きにがんばれるようにサポートする「ファシリティドッグ」をご存知ですか。

NPO法人「シャイン・オン・キッズ」が米国で普及していたプログラムを日本国内に導入してスタート、現在では国内の4つの病院に常勤しています。

「病気と闘う子どもとそのご家族、そして子どもたちと関わる医療従事者の方たちにも勇気や希望を与えるファシリティドッグ・プログラム。全国のこども病院にファシリティドッグが常勤する社会が、私たちの夢」と語るのは、ファシリティドッグ事業担当の白子晶子(しらこ・あきこ)さん、広報・PR担当の金容子(きん・ようこ)さん。

2023年には団体としてファシリティドッグの育成拠点を設け、その普及のために活動しています。

ファシリティドッグについて、お話を聞きました。

お話を聞かせていただいた白子さん(写真右から二人め)、金さん(写真左から二人め)。2024年5月、大阪にあるTSURUMIホスピスで開催されたイベントにて

NPO法人シャイン・オン・キッズ

「入院中の子どもたちを笑顔に」をミッションに掲げ、エビデンスに基づいた革新的な心理社会的支援プログラムを通じて、小児がんや重い病気と闘う子どもたちとその家族をサポートしています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2024/06/17

「連日、検査続きで元気のないお子さんのもとをファシリティドッグのタイが訪問すると、途端に笑顔を見せてくれ、タイといっしょに遊び始めました。タイはお子さんの気持ちを、あっという間にポジティブに変えてくれるパワーを持っています」(静岡県立こども病院)

──今日はよろしくお願いします。最初に、シャイン・オン!キッズさんのご活動について教えてください。

白子:

小児がんなど重い病気の子どもたちをサポートする認定NPO法人です。

団体を立ち上げた理事長キンバリの長男・タイラーは、日本で暮らしていた2003年、生後1ヶ月にも満たない時に急性リンパ性白血病と診断されました。23ヶ月間の闘病ののち、2歳を前に、タイラーはお星さまになりました。

キンバリはひとりの母親として、日本の高度な医療を受けたことに大変感謝する一方で、「心のケア」という面では改善の余地があると感じ、これから入院や治療を経験する子どもとその家族のためにと、2006年に前身団体となる「タイラー基金」を立ち上げました。

理事長のキンバリさんと、団体設立のきっかけとなった、息子のタイラーくん。「入院中、笑顔を絶やさない子どもだった」とキンバリさんは当時を振り返る

白子:

その当時、こども病院で入院している子どもや家族の話を聞き、サポートする臨床心理士は多くありませんでした。

そこで2007年に、タイラーが入院していた国立成育医療研究センターに、団体が採用した臨床心理士を派遣する活動を始めました。その後、国として全国に15箇所ある小児がん拠点病院に臨床心理士を配置するという方針が打ち出され、それぞれの病院が動き始めたことで、団体としては2013年にこの事業を終結しました。

今、私たちが力を入れているファシリティドッグ・プログラムをはじめとする他の事業も、将来的に国が方針を出し、普及をするよう様々な働きかけをしています。

──小児医療の現場で、先駆的なご活動をされてきたんですね。

「お子さんはマサに触れ、マサを観察し、真似をして遊ぶこともあります」(国立成育医療研究センター)

ファシリティドッグとハンドラーは、医療チームの一員。「病棟看護師と共に、お子さんについての情報を共有し、どんな場面にタイが介入することが、お子さんにとって良い効果をもたらすか話し合います」(静岡県立こども病院)

白子:

2009年、視察で米国ハワイ州にあるKapiʻolani Medical Center for Women & Childrenを訪れたキンバリは、病院の廊下を犬が歩いているところに遭遇し、とても驚いたそうです。「何、何?!」と話を聞いたら、臨床心理士がファシリティドッグを連れていると。ぜひ日本にも取り入れたいと始めたのが、現在団体として中心的プログラムであるファシリティドッグ・プログラムです。

──ファシリティドッグ・プログラムについて、詳しく教えてください。

金:

ファシリティドッグとは、特定の施設で活動するために、専門的に育成された犬のことです。

シャイン・オン・キッズのファシリティドッグは、「医療チームの一員」として、特定の病院に常勤しています。平日は毎日出勤し、他のスタッフと同じように勤務していること、犬とペアを組んで活動する「ハンドラー」が医療従事者であることがプログラムの特徴です。国際的なガイドラインに基づき、活動1時間毎に1時間の休憩を挟みながら、1日3時間を目安に活動しています。

「体調が悪く、酸素投与を受け不安な中、大好きなマサとの温かい添い寝が、お子さんを勇気づけます」(国立成育医療研究センター)

金:

現在、静岡県立こども病院、神奈川県立こども医療センター、東京都立小児総合医療センター、国立成育医療研究センターの4つの病院で活動しています。それぞれの病院には、小児がんをはじめとする重い病気の子どもたちが入院しています。ファシリティドッグが寄り添うことで、お子さんとご家族が治療を前向きに捉え、心の励みになれるような活動を目指しています。

点滴や心電図などのモニターなどの医療機器が常についていたり、手術後で安静にしなければならなかったり…、入院している子どもたちは、さまざまな困難な状況を抱えています。

「長期間の寄り添いで、子どもとの特別な絆が生まれます。アイビーと過ごす時間が、ごく普通の日常の一コマだと感じさせる1枚です」(東京都立小児総合医療センター)

金:

そこにファシリティドッグを連れていくので、ハンドラーはその都度、状況を把握して判断できるだけの専門知識や経験が問われます。たとえば「添い寝をしてほしい」と言われた時に、医療機器の配置や子どもの状況を見て、左右どちら側からベッドに上がるのか、どこにどう添い寝するのかなどの判断が問われてきます。

──確かに。一歩間違うと大変にもなりかねない状況ですね。

白子:

カルテを見て一人ひとりの患者さんの状況やニーズを把握し、必要事項はカルテへの記載も行います。

多職種と連携し、厳しい感染予防対策ができることなども必要になってくるので、ハンドラーは臨床経験のある医療従事者であることを条件としています。

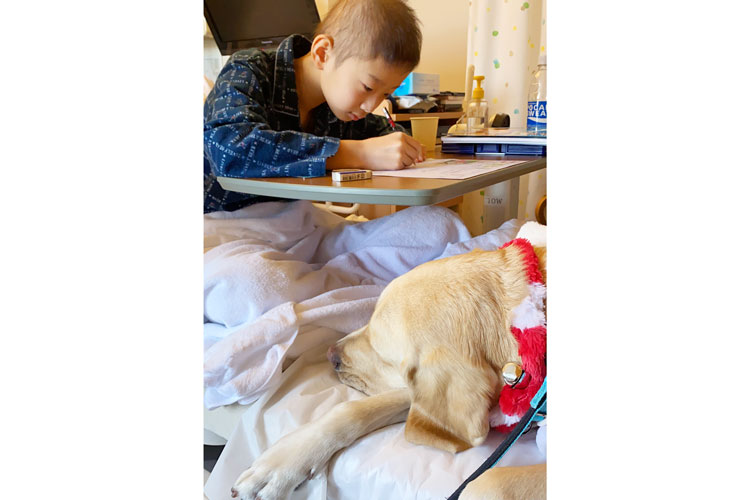

「抗がん剤等の治療では、吐き気などの気分不快や倦怠感があったり、大好きなゲームをやる気も起きないほどの気分が落ち込みが続くこともあります。でもマサが寄り添うだけで『気分が良くなる!』と話し、宿題やテストに臨めることも多くあります」(国立成育医療研究センター)

──「常勤」なのはなぜですか。

白子:

時々訪れるのではなく、同じ犬がいつもそこにいて、多くの時間を繰り返し過ごせることは、入院する子どもたちにとって、犬との距離を縮め、関係性の構築につながります。たとえば「アニー」という名前の犬なら、はじめは「ワンちゃんが会いに来た」から「お友だちのアニーが来た」になるのです。

築かれた深い関係性があるからこそ、「アニーとだったら、治療をがんばれる」「アニーとなら、自分で手術室まで歩いて行く」。お子さんにとって、入院や治療はつらい場面、こわい場面もたくさんあります。それでもファシリティドッグとだったら治療をがんばれる、手を振って手術室へ入れるというのは、日々の関わりがあってこそだと思っています。

「治療中は、お薬の影響で感染しやすくなることがあるため通常以上にお口のケアは重要です。『アニーが一緒なら歯科治療も頑張れる』と言って、アニーを撫でながら治療を受ける男の子」(神奈川県立こども医療センター)

ファシリティドッグの「タイ」と共に、静岡県立こども病院に勤務するハンドラーの谷口めぐみさん。「入院するお子さんとタイが楽しい時間を共有したり、タイの応援によって頑張れる検査や処置の場面に、安全に介入できるように調整しています。それには、タイが楽しんで活動をすることが大前提で、タイの体と心の健康管理をすることもハンドラーとしての大きな役割です。タイが上手にできたことは、お子さんといっしょにたくさん褒めたり、撫でたり、おやつをあげたりします。活動の中にタイの好きな遊びを盛り込み、タイの得意なことが最大限に発揮できる環境作りを心がけています。またファシリティドッグは、国際的なガイドラインに基づき、1時間の活動の後、1時間の休憩をとることがハンドラー指針に定められています。身体的、精神的に負担のないよう常に調整しながら活動しています」

白子:

ファシリティドッグが入院中の子どもたちと深く関わっているエピソードとして、静岡県立こども病院に勤務する「タイ」と、ハンドラーの谷口のエピソードを紹介したいと思います。

ある時、朝からオンラインで打ち合わせがあったのですが、谷口が「病棟から呼ばれたので、急遽行ってきます」と席を外しました。

その後2時間ほどして、谷口から連絡がありました。その日の朝に亡くなったお子さんがいらっしゃって、「これからお見送りなので、タイくんに来てほしい」という連絡だったそうです。

タイのことが大好きだったお子さん。終末期のお子さんの緩和ケアのメンバーとしてタイを迎え入れてくださっていた医師や看護師が「お子さんが大好きだったタイくんと共に見送ってあげたい」ということで呼ばれたそうです。お見送りの場にいられること、そしてすぐに駆けつけられるのも、常勤だからこそだと思います。

──本当ですね。

白子:

もう一つ大切なことがあります、それは遺されたご家族のことです。

最愛のお子さんを亡くした後、ご家族はそこから何年何十年と先の人生を生きていくことになります。入院中でもお子さんが「笑顔でいられた時間があった」ということは、とても大切だと考えています。

初代ファシリティドッグのベイリー(写真左)と、2頭目のヨギ(写真右)。「仲良しだった2頭は、よく一緒にじゃれあっていました」

白子:

入院中は、つらいこともたくさんあったかもしれない。でも、ファシリティドッグと楽しく過ごした時のその子の笑顔や、最後にファシリティドッグが見送ってくれた思い出が、その先を生きていくご家族にとって、前を向く力につながってもらえれば、と思っています。

2023年に発表した静岡県立こども病院・関西大学との共同研究では、医療従事者を対象にアンケートを実施し、「ファシリティドッグがどんなところで効果を発揮していると感じるか」という問いに対し、「ターミナルケア(終末期)のお子さんの治療や看取りの時に力を感じる」という回答が多くありました。

治療としてはもはや打つ手がなく、痛みを和らげることしかできないという時に、それでもファシリティドッグが来てくれることで場が和み、緊張がほぐれるという声が多くありました。

ファシリティドッグの「マサ」と共に、国立成育医療研究センターに勤務するハンドラーの権守礼美さん。「以前働いていた病院にベイリーがいましたから、ファシリティドッグの介入の素晴らしさを実感していました。しかし実際に自身がマサのパートナーとなり、ハンドラーとして一緒に活動するようになって、ファシリティドッグ・プログラムが果たす役割はとても大きいとそれまで以上に感じています。『マサがいてくれるだけでいいんだ』『マサが来ると、不思議と気持ち悪くなくなるんだよなあ』『マサとだったら歩くの頑張れるから、お散歩付き合ってくれる?』『退院するのは嬉しいけど、マサに会えなくなるのだけが寂しいよー』『(検査入院を)マサにまた会えるって言ったら、嫌がらずに病院来れました』『あんなにつらい時も、マサと過ごす時間だけは闘病生活であることを忘れて、穏やかに過ごせました』…、子どもたちやご家族が、私たちにたくさん伝えてくれます。マサの素晴らしさを活かせるよう、そして子どもたち自身が持つ力を発揮できるようにするのが、ハンドラーの重要な任務です。子どもたちやご家族、そしてマサに教えられることはたくさんあります。マサも楽しく幸せに活動できるよう愛情を注ぎながら、これからも病気と闘う子どもたちのサポートして行きたいと思います。皆さまのご支援をお願いします!」

「抗がん剤治療による副作用で、ベッドで横になる日が続くと、全身の筋力が低下します。筋力を維持するためのリハビリを、タイと共にゲーム感覚で行うことで、お子さんは楽しみながらリハビリに取り組むことができます」(静岡県立こども病院)

──具体的には、どのような関わりをするのでしょうか。

金:

ベッドでの添い寝、薬が飲めなかったり食事が進まなかったり、あるいは痛い注射や点滴をする際の応援、手術室へ付き添い…本当にいろいろです。

子どもたち一人ひとりに「こういうことをやりたい」「体のこの部分を使いたい」ということがあり、そこにあわせた関わりをします。

子どもたちは、自分の病気のことや治療のことを、親御さんや医師から説明してもらっていたとしても、なかなか大人のようには理解しきれないところがあります。次から次へとつらくて痛い治療や検査をしなければならない中で、ファシリティドッグがいることで「痛いけど、頑張る」というふうに、治療に対して前向きな気持ちになってもらうことが、この活動の真髄だと思っています。

「歩くリハビリを始める際には『歩けるだろうか』と不安を感じていたお子さん。アニーが寄り添い歩くことで『希望のようなものを感じたことが忘れられない』と話します」(神奈川県立こども医療センター)

──受け身ではなく、自分でがんばろうという気持ちになるんですね。

金:

入院中の子どもたちのリハビリの応援も、重要な関わりです。

入院中の子どもたちは、安静が必要な時もありますが、体の機能の維持のためにも、適度に体を動かすことが必要です。理学療法士と一緒にプログラムを考えながら、たとえば腕を左右に伸ばしてカードを引くようなゲームをしたり、体幹を使ってダーツを投げたり、一緒に病棟をお散歩することもあります。子どもにとっては、ただ体を動かすだけはつまらないけれど、ファシリティドッグが介入することで、楽しく自発的に、動かしたい部位をピンポイントで動かすことができます。

──その辺りも、専門性を持って関わられるのですね。

白子:

はい。介入方法に迷った時には、ハンドラー同士で相談し、患者にもファシリティドッグにも安全に、かつより良い介入方法を見出し、プログラムの向上に努めています。

「ファシリティドッグとハンドラーには、毎年フォローアップ研修があります。写真は、全チーム合同で実施した時のもの。思わず走りたくなってしまう原っぱでも、パッと集中できるか?ゲームを交えながら、楽しくみんなでスキルアップに努めました」

育成拠点にて。「最初は、いつもの慣れた育成拠点でのトレーニングから。病院でファシリティドッグと交流のあった方を相手に、添い寝のトレーニングをするトミー」

──昨年からは、ファシリティドッグの育成拠点を持たれたそうですね。

白子:

はい。2023年6月に、神奈川県内に育成拠点を構えました。

これまで、米国ハワイ州にあるAssistance Dogs of Hawaiiから、初代のベイリー、ヨギ、アイビー、アニーの4頭を譲り受けてきました。

しかしファシリティドッグを導入したいとう問い合わせが増え、これまでになかった確かな需要が生まれてきたことを受け、将来的にこの活動を日本に根づかせていくため、日本国内でのファシリティドッグの本格育成を開始しました。

──どのように育成するのですか。

白子:

まずは「社会化トレーニング」として、小さいうちから様々な場所へ連れていきます。

社会化トレーニングはペット犬にも大切ですが、ファシリティドッグなど働く犬はより体系的に取り組むのが特徴で、公園やホームセンター、犬も入れる商業施設、高齢者施設やこども病院まで…とにかくいろんな場所へ行って、さまざまな音や匂いに慣れるようにトレーニングをしていきます。

育成拠点に到着した入院経験者と家族を迎えるトミー(手前)とミコ(奥)。「一番最初のご挨拶トレーニングに、やる気満々で臨んでいます」

白子:

というのは、ファシリティドッグとして病院に入った時には、日々さまざまな医療機器の音、薬品の匂いに触れるからです。さらに、支援企業のオフィスや学校を訪問して歩かせてもらったり、オフィスビルの高速エレベーターに乗ったりもします。

ファシリティドッグとしてのトレーニング自体は継続して行い、キュー(合図)を一つひとつ覚えていきます。

──どのようなキューがあるのですか。

金:

「バイバイ」というキューは、お座りした状態で前足をバイバイと振るキューです。大型犬を初めて見るお子さんや、犬がまだちょっと苦手なお子さんには、病室の入り口あたりで「バイバイ」と手を振って、まずはこのキューで、ちょっとずつ距離感を縮めていきます。

他にも、ベッドに乗る時の「ジャンプオン」、伏せの「ダウン」、「ターン」…、60以上のキューがあります。

──そうなんですね。

膝の上に顔を乗せるキュー「ビジット」をするアイビー。「ベッドから降りることができないお子さんにも顔を見せて撫でてもらうことができるので、よく使うキューです」(東京都立小児総合医療センター)

白子:

さらに、現在は週に何回か、神奈川県立こども医療センターにご協力いただき、廊下を歩きながら、病院の雰囲気に少しずつ慣れるトレーニングもしています。

1歳になる候補犬の「トミー」と「ミコ」は、少しずつ病棟にも入らせてもらっています。

──どのような犬が、ファシリティドッグになれるのですか?

向き不向きなどはあるのでしょうか。

金:

どんな犬でもなれるわけではありません。

何代も遡って人と働くことが好きな家系のゴールデン・レトリーバーとラブラドール・レトリーバーという犬種をファシリティドッグとして育成しています。その中でもそれぞれに特性や性格があり、ファシリティドッグに向いている犬、向いていない犬がいます。

向いているから良い、向いていないから良くないということはありませんが、そこをしっかりと見極めた上で、かつ、病院で人との共同作業を楽しめるタイプの犬が、ファシリティドッグとして活躍しています。

本格的な実践トレーニングとして、放射線治療同行に臨むトミー。「ベッドに寝るお子さんと顔が合わせやすいように、台に乗るトレーニングをしています」(神奈川県立こども医療センター)

金:

もう一つ、「オン・オフを使い分けられること」も大切な要素です。平日病院では活動時間中は集中し、休憩時間にはスッと切り替えリラックスできること。また週末にも、犬らしい時間を楽しめること。心身が健やかに満たされている事が、病院で活動するうえで大切なことです。

──「人と働く」という点では、補助犬と少し似ていますね。

金:

盲導犬や介助犬は、一人のユーザーの方と1対1の信頼関係、深い関係性を大切にし、その方をサポートする犬です。一方でファシリティドッグは、ハンドラーと活動し、院内で毎日多くの患者さん、家族、医療スタッフと会い治療をサポートします。働く犬としての違いがあり、犬それぞれの得意な事や強みを活かして働いています。

「休日は思いっきり遊びます。ファシリティドッグ達同士みんな仲良し。雪遊びにも一緒に行きました」

「お子さんが、」寄り添うマサの耳を触っています。そして自分の右腕を看護師さんにゆだねて点滴に挑んでいます。痛いけどマサとなら頑張れる、マサの体で一番好きなのはビロードのような耳、そんな1枚です」(国立成育医療研究センター)

──ご活動の中で、お二人が印象的に残っている出来事を教えてください。

白子:

2010年に日本で初めてファシリティドッグを導入していただいた、静岡県立こども病院での出来事が印象に残っています。

常勤になる前は、まずファシリティドッグを知っていただくために、ボランティアで週に3回、病院を訪問していました。

「プログラムを導入して、これからファシリティドッグを常勤にするかしないか」という会議が大きな講堂で行われました。看護師さん達からの熱い要望の後、院長先生が「わかりました。ではこれから、毎日来てもらえるようにします」とおっしゃった時、会場にいた看護師さん、他の医療従事者の皆さんから、割れんばかりの大きな拍手が湧き起こりました。

日本では前例がない中で、信念を持って活動していましたが、大きな拍手を受けた時に、「信じてがんばってきてよかった」ということを改めて感じました。と同時に、「どんなことがあっても、この活動を続けていかないと」と心に誓った瞬間でもあります。

静岡県立こども病院の導入があったからこそ、他の3病院で導入していただき、今の4頭がいます。

日本初のファシリティドッグ、ベイリー。「放射線治療室に付き添った写真です。お空から後輩たちの活躍の場が広がっていることを喜んでいることでしょう」(静岡県立こども病院)

金:

アイビーと触れ合った、トミくんというお子さんがいます。絵が上手なトミくんは、「アイビーをもっとみんなに知ってほしい。全国のこども病院にファシリティドッグがいるようになってほしい」と、応援のために絵を描いてくれているのですが、その絵が本当にすばらしくて。

私にはそれが、トミくんからアイビーへのラブレターのように感じられるんです。アイビーのことが大好きで、アイビーともっともっと一緒に過ごしたいという思いが絵にあふれている気がして。

──そうなんですね。

金:

私自身は、実は犬を飼ったことがないんです。だけど一度、候補犬のトレーニングで、べッドに寝た状態で、私の胸に犬が頭をのせる「スナグル」というキューの体験をしたんです。その時の犬の温もりやほどよい重さは「ああ、きっと子どもたちにすごく安心感を与えるんだろうな」ということを、身をもって感じさせてくれました。そしてそれが、子どもたちにとってどれだけかけがえのない出来事になるかということも。

「ファシリティドッグの活動は間違いない」と、確信を持てた瞬間でした。

(写真左)入院当時、自分が描いたアイビーの絵とトミくん。(写真右)中学生になったトミくんが描いたアイビー。「病気を治すのには薬や治療も大切だけど、楽しいことやほっとすること、皆と一緒に笑えることが大事。だからこそ、ファシリティドッグのことをもっと多くの人に知って欲しい」との思いから描き続けた作品は、1000点以上になる

ファシリティドッグとして活躍する現役犬たち(左からアニー、マサ、アイビー、タイ)と、トレーニング中の候補犬2頭(右からミコ、トミー)。「夢だった国内育成も本格的に開始され、今後ますますファシリティドッグの活躍の場が広がることを期待しています」

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

白子:

「全国のこども病院でファシリティドッグがあたりまえのように活躍できる社会」が私たちの夢です。

その手前の目標として、まずは全国に15ある小児がん拠点病院を中心に、ファシリティドッグを導入したいと思っています。

しかし私たちの思いだけでは、目標をかなえることはできません。ファシリティドッグを入れたいと思ってくださる病院があること、ハンドラーになりたいという医療従事者がいること、病院で働けるファシリティドッグがいること。そこにしっかりした質を確保していくとなると、それなりに育成費や人件費もかかってきます。ファシリティドッグの活動を皆さまに支えていただきながら、一緒に広めて頂けますようどうぞよろしくお願い致します。

今回のチャリティーは、ファシリティドッグ育成のための資金として活用させていただきます。7月1日の「ファシリティドッグの日」に向けて、多くの皆さんから応援いただけたら嬉しいです。

2023年10月に静岡で開催された「シャイン・オン!ピクニック」での一枚。「静岡県磐田市をホームタウンとする女子サッカークラブの静岡SSUボニータとのコラボが実現し、ピクニックをしながらボニータの試合を観戦しました」

金:

日本ではまだファシリティドッグの存在を知らない方々が多くいらっしゃいます。そこで、皆さんのご協力が不可欠です!このTシャツを着て、ファシリティドッグの認知度向上に一役買っていただけませんか。

このTシャツは私たちの活動を広めるためのシンボルとなり、ファシリティドッグへの理解と支援を呼びかける大きな力となることでしょう。皆さまのご支援、どうぞよろしくお願いいたします。

──貴重なお話をありがとうございました!

シャイン・オン!キッズの皆さん。「2023年10月、病院や育成施設、リモート勤務の事務局スタッフなど、シャイン・オン!キッズのスタッフ、もちろんファシリティドッグも集まって行ったミーティングで撮影しました!応援、どうぞよろしくお願いします!」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

つらい時、かなしい時、嬉しい時…。言葉を発することはなくても、そっと寄り添ってくれる存在がいること、またそのことがもたらしてくれるパワーは、言葉で表現するのは難しいですが、はかりしれないものがあります。

病気と闘うお子さんやそのご家族にとって、まっすぐに純粋な瞳を向けてくれるファシリティドッグの存在は、どれだけ支えであり、喜びであり、癒しでしょうか。今はまだ限られた病院でのご活動ですが、やがて全国にファシリティドッグが広がり、お子さんとご家族に、笑顔が広がることを願っています。

【2024/6/17~23の1週間限定販売】

子どもやご家族に寄り添い、安心感や笑顔を生むファシリティドッグのお仕事を表現するために、リラックスしていたり、手を振っていたり、しっぽを振っていたり…、犬たちの楽しそうな、愛らしい姿を描きました。

これからのファシリティドッグの育成のご活動を表現するために、小さな犬も描いています。

“Shine on!”という言葉を添えました。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!