小児がんや心臓病などの慢性疾患で、病気と共に生きる子どもたちの入退院や治療によって生まれるさまざまな空白(ポケット)をサポートしたいと岡山で活動するNPO法人「ポケットサポート」が今週のチャリティー先。

代表理事の三好祐也(みよし・ゆうや)さん(39)は、5歳の頃に慢性の「ネフローゼ症候群」を発症。義務教育のほとんどを、病院の中で過ごしました。

「慢性疾患になると、治療はずっと長く続いていくものです。退院したら終わりではなく、むしろそこからが始まり。

私たちは支援者でもあり、当事者でもある。先輩として、病気と生きていくことにはさまざまなハードルもあるけど、望めばきっとできるから、できるよ、やろうよって伝えたい」。

そう話す三好さん。

三好さんと、幼少期から免疫不全で20回以上の入退院を繰り返してきた、事務局長の奥田修平(おくだ・しゅうへい)さん(36)のお二人に、活動について、お話を伺いました。

お話をお伺いした三好さん

NPO法人ポケットサポート

病気による困難を抱えた子どもたちへの支援を通じ、子どもたちが希望を持って生活できる活動を目指すと同時に、病気の子どもたちへの理解が進み、彼らが安心して過ごせる地域や社会を目指して活動しています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2024/06/03

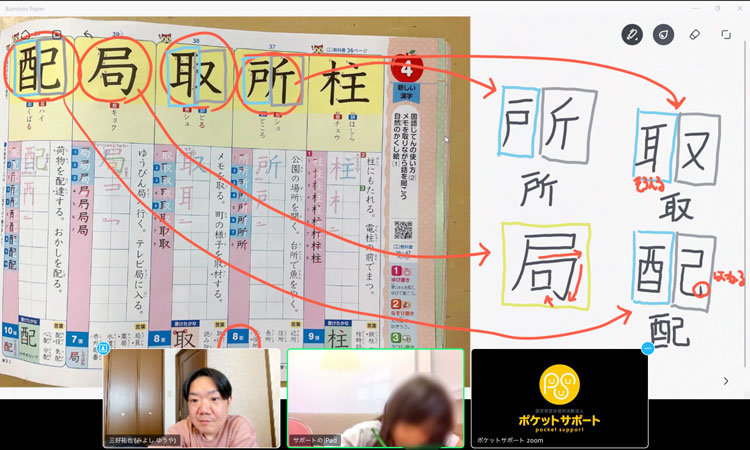

オンラインの学習支援の様子

──今日はよろしくお願いします。最初に、ポケットサポートさんのご活動について教えてください。

三好:

私たちは、小児がんや心臓病などの慢性疾患により、長く入院・治療が必要な子どもたちの支援を行っています。

子どもが病気になって治療や入院が始まると、学校に行けなかったり、食事や運動などの制限が出てきたりします。病気やその治療のために生まれてしまうさまざまな空白(ポケット)をサポートするために、入院中や自宅療養中の子どもへの学習・復学支援や個別相談を行っています。

子どもの頃の三好さん。小学校の卒業は、入院中に迎えた。病院の看護師さんたちと

三好:

私も当事者なのでよくわかりますが、慢性疾患になると、治療はずっと続いていくものです。退院したら終わりではなく、むしろそこからが新たな始まりというふうに捉えています。

学習・復学支援だけでなく、自宅療養中や退院後の生活や学習を支えるための多職種との連携、当事者やその家族が集まって仲間づくりができる交流イベントの開催、病気の子どもたちへの理解を深めるための啓発活動にも力を入れています。

県内各地に出張し、同じような病気や療養を経験した同世代の仲間たちと一緒に、ボードゲームやコミュニケーションを楽しむ交流イベントを開催

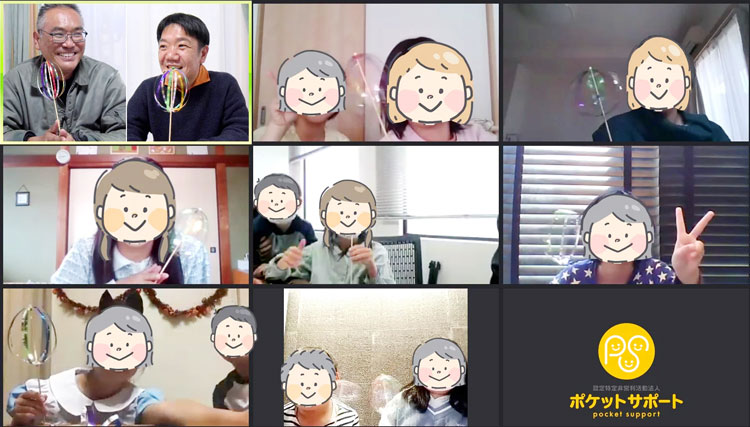

入院中や自宅療養中の子どもたちが集まり、オンラインで交流。「オンラインでも皆で遊べるカードゲームやボードゲームを楽しみます」

──学習支援・復学支援について、詳しく教えてください。

奥田:

入院中の子どもたちへの学習支援については、岡山県内に連携している病院が現在4つあり、タブレットを貸し出すかたちで学習や交流のサポートを行っています。子どもたち一人ひとりの学力や要望にあわせて、個別に支援しています。

三好:

病院に院内学級があったとしても、病状や体調次第では通うことが難しいということもあるし、あるいは院内学級がない病院に長期入院している子もいます。

算数、数学、英語のような積み重ねが必要な教科だと、復学の際、学習環境・教育環境がないことによる学力の差は大きいですし、そのことが本人の自己肯定感にも影響してきます。

連携している4つの病院では入院中の子どもたちのサポートをしていますが、自宅療養中の子どもたちについては、親御さんから直接問い合わせや、教育委員会や保健所からつないでもらい、子どもたちと個別に支援しています。

長期入院や治療に伴う学習の遅れを補うための学習支援の様子。「地元の学校への復学を見据え、学校から届いた宿題やプリント、ワークで学習を進めていきます」

──交流イベントはいかがですか。

三好:

コロナにより、病院の中での対面の活動が休止になりました。まだその影響は続いており、2024年5月現在、入院中の子どもたちに関してはオンラインによる支援を続けています。

一方で自宅療養中の子どもたちに関しては、ポケットサポートが主催する対面の交流活動を2023年6月から再開しました。自宅療養しているお子さんやきょうだいさん、ご家族が集まれるイベントで、岡山市だけでなく、近隣の市や町でも出張開催しています。

──どのようなことをするのですか。

三好:

マジシャンを呼んでマジックショーを見たり、高校の物理の先生による科学実験教室を開催したり。最近やったのは、ゲーム機を使ってのチーム対抗戦です。初めて出会った仲間同士がチームを組み、皆で盛り上がりました。

──楽しそうですね!

2023年7月に開催した、対話形式で行う科学・数学のワークショップ。「何が入っているか分からない液体の特徴を調べる実験を行いました。振ってみたり、光に透かして見たり、重さを比べてみたり…、初対面の子どもたち同士が対話を重ね、真剣に取り組む様子が印象的でした」

コロナが落ち着き、久しぶりに開催した交流会にて。「交流会に参加した子ども同士、初対面でも仲良くなっていきます」

三好:

交流イベントは、子どもたち同士の交流という面もありますが、同じように病気と闘う先輩と出会い、その姿を見て、自分の病気のことや自分がどうしたいかを伝えるという、病気と付き合っていく上で大切なベースとなる部分を学んでほしいという思いがあります。

たとえば、イベントに参加しているお兄さんお姉さんが「自分は車いすだからこっちの席にして」とか「何時に薬を飲まないとだから、この時間は抜けるけど」などと、大人を相手にバンバン話す姿を見るんですよね。

そうすると、主張してこなかった子が「こうやって伝えていいんだ」と気づくことができる。

先輩の姿を見て、同じように「僕はこうなんで、こうします」とか「こういうのありますか」って、意思を伝えてくれるようになるんです。

──そうなんですね!

「2022年10月、岡山東ロータリークラブの会員の皆さまからのご寄付で開催したオンライン交流会です。高校の物理の先生にお越しいただいて、科学の面白さや不思議を体験。きょうだいも一緒に楽しみました」

三好:

それこそコロナ禍において、闘病している子どもたちの置かれている状況は大きく変わりました。

病院の場合、私たちのような支援団体が入れないだけでなく、そもそもの接触の場が制限されています。廊下ですれ違ったときに話をしたり、主治医の先生が同じことがきっかけで仲良くなったりと、コロナ前は偶発的にあった、入院している子ども同士の交わりの場がなくなってしまったんです。

病気の不安や悩みを話せたり、一緒にがんばろうねと励まし合えたり、あるいは退院後して頑張っている姿を見て、自分たちもがんばろうと思えたり。そういったことを感じられる場がなくなり、「孤独な入院(治療)」と呼んでいますが、「自分だけが治療と向き合っているんじゃないか」という感覚が強くなるようなところがあったのではないかと思います。

つい最近も、10代後半の若者から「同じ病気の人と話がしてみたい」という相談がありました。コロナ禍になってから入院した彼は、同じ病気の人と出会ったことがないということでした。交流イベントに来てくれて、皆がゲームしたり遊んだりしているのを横目に、同じ病気を経験した先輩に自分の闘病のことを延々と話し、「こんな時はどうしているの?」といろいろな質問を投げかけていました。

コロナで失われた関わりを、すごく欲しているところがあるんだと感じました。

ボッチャ体験イベントを開催。「当事者のお子さんだけでなく、家族やきょうだいさんも垣根なく、皆で楽しみます」

対面で開催した夏祭りイベントにて。「自分が好きなシールやマスキングテープを使って、世界に一つだけのオリジナルうちわを作りました」

──病気と闘うお子さんたちを支援される際に、気をつけていることはありますか。

三好:

幼少期から病気を抱えていたり、入院生活が長かったりすると、どうしてもその子自身がどうしたいとか、どうありたいみたいなところっていうのが、本人の中でもないがしろにされがちです。なので私が関わる時は、「本人がどうしたいか、どうありたいか」をとても大事にしています。

たとえば、昨日学習支援をした小学校低学年のお子さんは教科書を進める予定だったんですが、「計算ドリルがやりたい」と。「計算ドリルが解けるのを、先生に見せたいんだ」と言ってくれたんですね。

「そういう気持ちがあるんだね」と本人の思いを汲んで、「じゃあ、やってみせて」と計算ドリルを進めて、「できた!」と見せてくれる時に、本人がすごく満足気なんです。そこからすごくやる気を出して、午後からも勉強がしたいと言ってくれたので、午後は一緒に教科書をやって、「ここやっといてね」と宿題も出して。

本人の納得があると、集中力を発揮するし、意欲的にがんばる姿を見せてくれるんです。

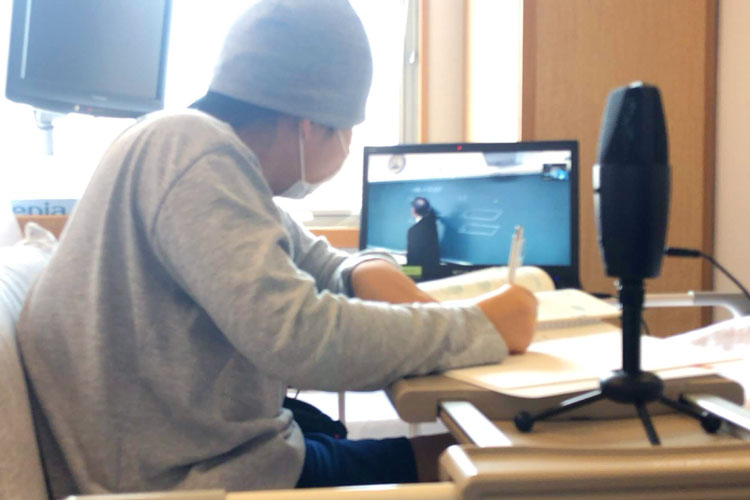

長期入院中の高校生のオンライン授業をサポート。「高校は義務教育ではないため、長期入院すると、休学や留年せざるを得ないというケースも少なくありません。教育委員会や病院等と連携し、病室からオンラインで所属する高校の授業を受けるためのサポートも行っています」

──そうなんですね。

三好:

もう一つ、勉強や遊びに集中してる時って、病気のことをちょっと忘れられるじゃないですか。しんどいこともちょっと傍に置いて、やりたいことに集中できる。

ある子が言ってたんですが、「入院中にやることがあるって、めっちゃ大事!」って。治療だけに向かい続けることって、すごくしんどいことなんです。

──確かに。

三好:

本来であれば小学生や中学生である自分が、病院では患児として扱われます。治療では決定権や選択権を与えられず、自分で主体的に動くということが、環境的に難しい。どうしても受け身で行ってしまうところがあって、「本来自分がどうしたいか」みたいなことが、見えづらくなってきてしまうことがあります。

その時に、「これがやりたい」「これができた」っていう時間があることは、すごく大事なんです。

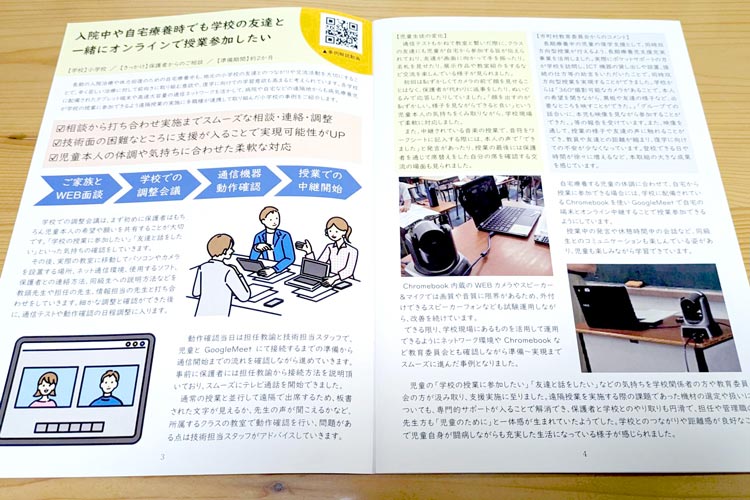

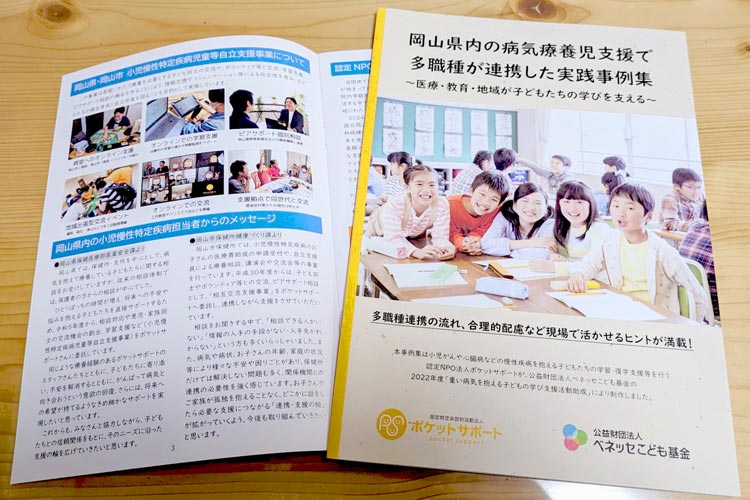

「入院中でも学校の友達と一緒にオンラインで授業参加したい」という児童の要望に応え、オンライン授業の開始に向けて学校現場での調整や通信テストなどを実施した事例を紹介する冊子を制作。岡山県内の小学校・中学校・高等学校すべてに配布した

三好:

実際、関わる子の中には、「お母さんが決めて」とか「○○に言われたから」などと、自分のことなのに、まるで他人事のような素振りをする子もいます。

本来その子がどうしたいか、どうありたいかを引き出すという意味でも、もちろん最初は小さなことから、その子ができそうなことをこちらが用意した上で、選んで決めてもらうということを大事にしています。

大学生ボランティアに向けての研修会。「活動には、県内で教育や医療、福祉などを学ぶ大学生がボランティアとして参加してくれています。心理的ケアに関する声がけワークや病院内活動での注意点など、病気の子どもと関わる上で必要なスキルを講義やグループワークで学びます」

2019年8月に開催した、支援者養成ワークショップ。「病気療養する子どもたちを、応援団の皆さんが支えてくださっています」

──なぜ「その子がどうしたいか、どうありたいか」を重視されるのですか。

三好:

私も当事者として経験していることですが、子どもの時に病気を発症して大人になっていくということは、人生でその病気と長く向き合って生きていくということを意味します。

他の人とは違う、病気の子どものキャリアということを考えた時に、大切なのはまず、自分の病気のことを理解して、他者に伝えられること、体調管理できること。自分で治療をどうするか、どう生きていくかを決めていくこと。

私たちとの関わりを通して「決定権は君にあるよ」ということを伝えたいと思っています。

奥田:

医療の進歩によって治る病気が増え、また療養しながらでも学校に通えるようになってきました。

そんな中で、その子たちは学校を卒業すると今度、社会に出て行くことになります。その時に、自分の病気のこと、どうしたいかを周りの人に伝えられなければ、自立していくことは難しい。私たちとしては、自立につなげていけるような支援ができたらと思っています。

──先を見据えての支援なんですね。

受験生からの御礼のお手紙

三好:

退院した後は、「病気になる前と同じようにできるかな」と頑張るんだけど、時間は取り戻せないし、病気になる前と全く同じに戻るということは難しい。どこかで「病気とつきあい、治療しながら過ごす」というマインドに切り替える必要が出てきます。

本人とその家族は、病気とともに、日々ケアをしながら生活を送っていくわけですが、地域に戻った時、その存在は少数派(マイノリティ)になりがちです。その時、学校をはじめとする地域のコミュニティはある程度「健康である」ことがベースになっていて、どうしても意識の差が生まれてしまうことがあります。

たとえば風邪ひとつとっても、病気のために免疫力が落ちていて「(病気が)重篤化するかもしれない」という人と「寝てりゃ治る」という人と、両方が存在するわけです。

あるいは「1週間入院して、勉強が遅れることが不安。復学しづらい」という人と「1週間ぐらい休んどってもいいじゃない。追いつけるよ」という人もいる。悪気はないけれど、病気のある人とそうではない人の、意識の大きなギャップが存在していると思います。

さまざまな専門職とのつながりや、地域への理解啓発を目的とした講演会を毎年開催。「写真は、2019年8月に開催した副島賢和先生の講演会です。『院内学級の子どもたちが教えてくれたこと』と題してお話しいただきました」

三好:

このギャップを埋めていくために、闘病している人たちが意思表示をしていけるようになると同時に、広く一般の方たちへの啓発にも力を入れていきたいと思っています。

私たちポケットサポートのスタッフは支援者であり、当事者でもあります。

病気の子どもはロールモデルに出会うことが少ないといわれていますが、コアなスタッフに経験者たちがいるから、共感できる。今、闘病しているお子さんたちと似たような経験をしてきたかもしれないし、経験していなくても、そういった人たちをたくさん知っていて「こういう人もおったよ」って伝えられる。

渦中の人、渦中を抜けた人…いろんな人と出会うことで、「私にもできるかも」「やってみたい」と感じてもらえたら嬉しいです。

「岡山県内だけでなく全国の教育委員会や小児がん拠点病院、小児慢性特定疾病児童等自立支援員の窓口に、制作した実践事例集やサポートブックを無料配布しています。行政からの視察受入や情報提供も行っています」

2019年にJAMMINとコラボした際のコラボデザインTシャツを身につけ、活動を応援する仲間の皆さん

──活動を通じて、いちばんかなえたいこととは?

三好:

「病気があっても、自分らしく過ごしてほしい」というのがいちばんかな。

病気があるということで、行動に制限がかかるということはあるんです。不便なことも多くあるんだけれど、その中でも自分が楽しく、自分らしくできることがきっとあると思う。

治療はしんどいし、苦しいこともあります。そこはがんばるしかないんだけど、病気によって引き起こされる、社会的なしんどさは感じてほしくないと思っています。

「病気だから諦める」っていうことって、病気を経験している子どもたちにはめちゃくちゃ多いんです。でも今それが、テクノロジーや制度が整ってきたことで「病気だからって諦めなくていいんだよ」と言えることも増えてきた。

子どもたちがやりたいことを諦めなくて済むように、支援者としてテクノロジーや制度を知っていて、使える人たちでありたいと思っています。

──活動を始めて、来年で10年を迎えられます。

三好:

行政とのつながりや教育委員会との連携、他団体とのネットワークが少しずつできてきて、その点からも子どもたちをサポートできる体制が整ってきたと感じています。

学習支援だけでなく、教育委員会と連携して学校に赴いたり、専門家が相談に乗ることもできるので、サポートを受ける側の安心感は全く違うと思っています。

「大和証券グループ120周年記念こどもの未来プロジェクトとして大和証券株式会社岡山支店よりご寄付をいただきました」

三好:

一方でコロナ禍を経て、岡山だけでなく全国の方からご相談をいただくようになりました。

じゃあ私たちが、たとえば大阪や東京にいるお子さんに対して、同じように支援が届けられるかというと難しい部分があって。岡山で行政と連携しているからこそ、学習支援だけにとどまらない、もう一歩踏み込んだ支援ができています。

岡山とは制度や地域性がまた異なる別の地域で、ポケットサポートがそれぞれの行政と連携して一人ひとりをサポートしていくというのは少し難しいと思っています。

私たちとしては、岡山でやってきたことを発信しながら、今後、全国各地で同じように闘病している子どもたちを支えたいという人たちがつながるきっかけを作ったり、ネットワークを支えたりしながら、応援や伴走していけたらと思っています。

「病気療養児支援は地域や年齢・疾患も様々で個別性が高いため、事例やノウハウが蓄積しづらいという側面があります。そのため、医療や教育・保健所など、病気の子どもに携わる多職種が参加したネットワーク拡充フォーラムを定期的に開催し、つながりを強化しています」

コロナ禍前に開催した科学工作講座。大学生ボランティアと一緒に講師の先生の説明を聞きながら、万華鏡づくりを楽しむ

──三好さん、奥田さんは子どもの頃に病気と闘ってきた当事者でもあられます。当事者としては、どのような思いでいらっしゃいますか。

三好:

私はどちらかというと、入院していても闘病していても、やりたいことをかなえていくタイプ。個人的にくやしい思いをしたことはあっても、トータルで見ると楽しく充実した入院生活だったので、ポジティブな側面が強いんです。

今、結婚して子どももいます。病気と生きていくことは、さまざまなハードルもあるけど、望めばきっとできる。「きっとできるよ、やろうよ」って伝えたいです。

奥田:

私は学齢期に短期の入退院を繰り返しました。入院が長くないため院内学級には通えず、また免疫系の病気だったので個室で他の子たちからも隔離されていた中で、母親がずっと付き添ってくれて、二人で学校の宿題や通信教育のゼミをやるという生活を送っていました。

自分としては勉強が遅れていると感じることはなかったけど、母親はかなり心配したようです。今振り返ると、入退院の繰り返しで中学生だった兄にも、母親がいない寂しい思いや、迷惑をかけてしまったと感じています。

──そうだったんですね。

奥田:

子どもながらに「お父さんお母さんに迷惑かけてるなぁ。痛い注射を我慢しないと」って思っていたけど、母は母で、さまざまな不安や葛藤があったんだと思います。

そんな中、ありがたいことに毎年、進級するたびに学校の先生が面会に来てくれて、退院後には体調を気遣ったり、友達がサポートしてくれたりしました。もしかしたら、母が学校にお願いしていたのかもしれません。だけどそれがあったから、孤独にならずにいられたんだと振り返って思います。

──「一人じゃない」と感じられて、前を向くことができる。それがポケットサポートさんの支援なんですね。

「病気を抱える子どもたちの学習や復学・自立支援活動を応援いただいている全国の皆さまに感謝。ポケットサポートはこれからも皆さまの想いをしっかりと受け、一人でも多くの子どもたちと出会い、支援活動を続けていきます」

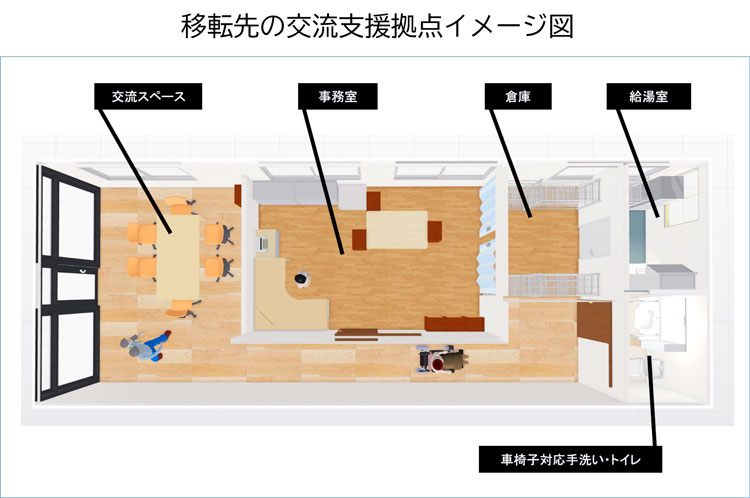

多人数が集うことができる、新しい交流支援拠点のイメージ図

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

三好:

病気と闘うお子さんやその家族がもっと交流できたり、子どもたちが勉強や遊びに来たついでに何かできたり、あるいはボランティアさんやスタッフが集まって、気軽に企画や会議ができるような場所を作れたらと思っていて、事務所の移転を予定しています。

今回のチャリティーは、より充実した集いの場所を作っていくための資金として活用させていただく予定です。ぜひ、チャリティーアイテムで応援いただけたら嬉しいです!

──貴重なお話をありがとうございました!

コロナ禍前に開催したイベントでの一枚。「この写真のように、これからまた笑顔がたくさんあふれる場を作っていきたいです!」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

5年ぶりとなるポケットサポートさんとのコラボ(前回コラボの記事では、代表・三好さんの体験を詳しくご紹介しています。(→こちらからご覧いただけます)

お元気そうな三好さん、奥田さんと、パソコン越しですが再会できて嬉しかったです。5年の時を経て、ご活動により手応えや自信を感じておられる様子が伝わってきました。しんどかったりつらかったりすることもある中で、「病気の○○さん」としてではなく、その人自身として接したり認めてもらえることは、また違う感覚や感情を呼び、前に向かう力や自信を生むのだなと、今回のお話をお伺いして改めて感じました。

【2024/6/3~9の1週間限定販売】

広大な空を見上げる3人の後ろ姿を描きました。空には、”Always be yourself(いつも、君らしく)”というメッセージを掲げた船が。この船は、子どもたちに寄り添い、勇気を与えるポケサポさんをイメージして描いています。

病気になっても、諦めずに夢を描き続けてほしい。一人ひとりには広がる空のように、無限の可能性があることを表現したデザインです。

JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。

今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!