今年、ウクライナの人たちが国外に逃亡する姿に心を痛めた方も少なく無いのではないでしょうか。

今から70年以上前、同様に祖国を離れ、しかし未だ故郷へと戻れていない人たちがいます。

「パレスチナ」「パレスチナ難民」という言葉を、皆さん一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。祖国を追われ、近隣諸国で難民として生活するパレスチナ人たち。難民キャンプでの生活は、仕事や収入、生活が十分に保障されず、厳しいものであるといいます。

今週JAMMINがコラボするのは、NPO法人「パレスチナ子どものキャンペーン」。1986年から、パレスチナやレバノンで困難な状況にある難民の子どもや家族、コミュニティを支援してきました。

現在、全世界に570万人いるといわれているパレスチナ難民。

岐阜県ほどの大きさのレバノンには現在、12の難民キャンプがあり、54万人のパレスチナ難民が暮らしています。

しかし、レバノン自体が2019年秋から経済危機に陥り、2020年8月には首都・ベイルートにある港で爆発事故が起こりました。レバノンで暮らす人々の生活環境は悪化しています。さらには新型コロナウイルスの感染拡大、今年に入ってからはロシア・ウクライナ情勢による影響などによって、人々は先の見えない、不安定な生活を余儀なくされています。

「レバノン全体が危機的な状況に陥り、難民への風当たりが強くなる中でも、パレスチナ難民の方たちは、『いつか故郷に帰る』という想いを持ち続けています」と話すのは、海外事業部レバノン担当の田浦久美子(たうら・くみこ)さん(37)。

現地の状況について、お話を聞きました。

(お話をお伺いした田浦さん(写真右)。現地提携団体のソーシャルワーカーと)

NPO法人パレスチナ子どものキャンペーン(CCP)

パレスチナとその周辺地域で困難な状況にある子ども・家族・コミュニティに人道的な支援を行い、子どもの人権を擁護し、生活向上に貢献する活動を行っています。

INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO

RELEASE DATE:2022/09/12

(難民キャンプに暮らす少年たち。カメラを向けると、笑顔を見せてくれた)

──最初に、団体のご活動について教えてください。

田浦:

パレスチナ子どものキャンペーンは、1986年の設立以来、中東地域の子どもと家族に焦点を当てて支援を続けています。パレスチナ自治区では保健支援や教育支援、障がい者の自立支援を行っています。レバノンではパレスチナ難民キャンプやその周辺地域を中心に、パレスチナ難民やシリア難民の方に対し、教育や保健に関わる支援、食糧や物資の配布などを実施しています。

設立当時、内戦状態にあったレバノンでは、パレスチナ難民キャンプで虐殺が起こり、人々が飢えに苦しんでいました。その際、日本から食料や衣類、靴などの購入資金を集める募金のキャンペーンを行ったのが活動のスタートであり、そのために団体名に「キャンペーン」とついてます。

その後、難民キャンプの中に子どもたちの居場所を作ったり、パレスチナでも活動をスタートするなど、活動の輪を広げ、36年経った現在も活動を続けています。

(1993年から実施している子ども歯科の支援。診療とともに子どもや保護者への衛生啓発活動も行っている)

田浦:

パレスチナ自治区については、封鎖によってさまざまな制限が強いられています。

一方でレバノンの難民キャンプについては、もう何十年も前にレバノンに逃れてきてきた方たちに加え、その子ども、孫の世代も生まれ、いつかルーツである故郷に帰る日を切望しながら、生まれも育ちもレバノンの難民キャンプという人も増えてきました。

(小学校1~3年生を対象にした学習支援クラスの様子。「子どもたちの教育が中断されることがないように、また学校の授業に付いていくことができるよう、フォローアップを行っています」)

(首都ベイルートの難民キャンプの様子)

──レバノンで暮らすパレスチナ難民について教えてください。

田浦:

レバノンのパレスチナ難民は市民権を持つことができず、レバノン人と同じ医療や教育、福祉のサービスを受けることができません。土地や財産を持ったり、医師や弁護士、タクシー運転手といった複数の仕事に就くことも許されていません。

──ええっ。ではどうするのですか。

田浦:

国連のUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)という組織が、パレスチナ難民に教育や医療のサービスを提供しています。経済的に余裕があればレバノンの私立病院に行ったりすることもできますが、そのようなケースはほとんどないですね。

UNRWA自体もここ何年も資金不足に悩んでおり、支援が十分に行き届いていない現実もあります。

(北部のバダウィ難民キャンプにあるUNRWAのヘルスセンター)

──難民キャンプの様子を教えてください。

田浦:

最近のウクライナ情勢で、国外に逃れる方たちの様子を皆さんもテレビなどでご覧になっていると思いますが、パレスチナ難民の方たちも、最初は「すぐに自分の家に帰れるだろう」と、必要最低限のものだけを持って国外へと逃れたという話を聞きます。しかし難民としての生活は何十年も続き、今なお故郷に戻れていません。

居住する家も、最初は簡易テントなどだったのが、コンクリートの建物になっています。

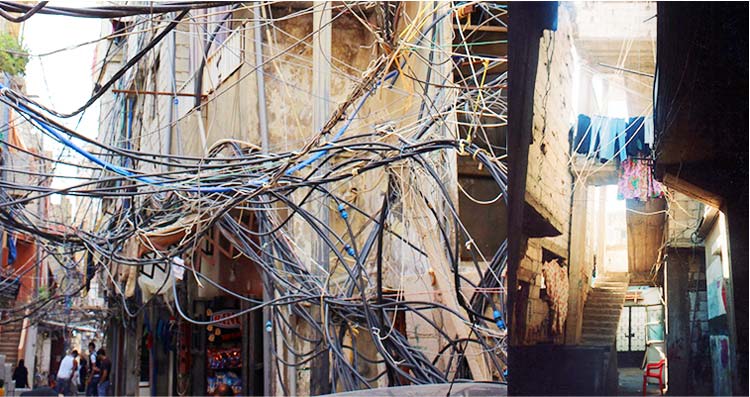

(難民キャンプの様子。住宅の前には電線と配水管が絡み合う(写真左)。建物が密集し、日中も光が入りにくい(写真右))

田浦:

レバノンの各地に難民キャンプが点在していて、それぞれ状況は異なりますが、たとえば首都・ベイルートにあるキャンプでは、人口増加に伴い限られた土地の中に建物が建て増しされ、電線と排水管が絡み合い、雨が降ると感電するような劣悪な環境です。

──劣悪な環境から脱出するような手立てはあるのですか。

田浦:

先ほど申し上げたように職業の制限も厳しく、ほとんどの人が、貧困ライン以下での生活をしています。また、パスポートを持つこともできません。つまり、違う国に行って仕事を見つけるとか、進学するといったことは非現実的で、希望を見出しにくい状況が続いています。

(山間部で避難生活を送るパレスチナ人シリア難民の子どもたちの通学の様子。家から学校までが遠く、早朝や夜遅くに公共のバスで通学している子どもたちもいる。また、バス代を支払いできず、通学をあきらめてしまう子どももいる)

(シリアからレバノンへ避難してきたパレスチナ難民の家族。避難後にレバノンで生まれた子どもたちも、厳しい状況の中でもたくましく成長している)

──難民キャンプのあるレバノン自体、2019年には経済危機に陥ったそうですね。

田浦:

はい。危機的状況が重なり、パレスチナ難民の方たちはより一層過酷な状況に置かれています。経済危機やコロナの感染拡大が起こる前から、パレスチナ難民の方たちにはさまざまな制限が課せられていました。

(2022年春に実施した食料支援。食事の量や回数を減らさざるを得ない中、食料支援は子どもたちの健やかな成長の一助となっている)

田浦:

以前はそれでもなんとか日雇いの仕事や国連機関やNGOの支援で家族を養うことができたし、子どもたちは学校に通ったり、食糧を手に入れたりすることもできていました。しかし、経済危機やコロナ禍によって、レバノンの国全体が危機的な状況に陥っていく中で、日雇いの仕事もなかなか見つかりませんし、難民に対する風あたりがかなり強くなってきています。

国連機関の支援も、以前と比べて回数や金額が減っています。もともと脆弱な状況にあった難民の方たちが、近年の情勢を受けて、より弱い立場に追いやられてしまっているということです。

──そうなんですね。

田浦:

私たちは食料支援も行っていますが、最近は物価が高騰し、パレスチナ難民の方たちは「もう何日も肉や魚を食べていない。パンでさえも手に入れるのが難しい」という状況が続いています。また、レバノンでは主食である小麦の多くを、ウクライナからの輸入に頼っていたことから、今年に入ってからは、ロシア・ウクライナ情勢の影響も出ています。

(過去の食料支援で配布したパッケージの内容。米、パスタ、油、砂糖、豆類、チーズ、ツナ缶など、人々が日常生活で欠かせない食材を配布)

田浦:

それでも穀物の貯蔵が少しでもあればと思うのですが、2020年にベイルート港爆発事故で、港にあった食糧貯蔵庫が使用できなくなってしまいました。そのため、小麦の輸入、流通と主要な食品であるパンの生産、供給に大きな影響が出ています。

──水や電気などのインフラはいかがですか。

田浦:

今、レバノンで公共の電力が使えるのは、1日たった2〜3時間です。水の汲み上げをするのに必要な電力を確保することも難しいため、今後は水の供給も深刻な問題になることが懸念されます。

発電機に頼ることもできますが、それを動かす燃料も輸入に頼っており、こちらも価格が高騰していて、難民の方たちが買うのは難しい状況です。

(レバノン山間部にある、非公式なシリア難民のキャンプ。「2011年以降のシリア危機によりレバノンに逃れてきた難民の中には、パレスチナ人のシリア難民も少なくありません。簡易テントやバラックで避難生活を続けています」)

(コロナ禍前に実施した夏のアクティビティの様子。難民キャンプの中では遊べるスペースが限られているため、キャンプの外の広い公園で思いっきり体を動かすことができて子どもたちは大はしゃぎ)

──八方塞がりですね…。現地の方たちの声は?

田浦:

「先が見えず、もう限界だ」という声を聞きます。

今日よりも明日は良くなる、その希望が少しでも見出せるのであれば、「今日をがんばろう」という気持ちになれます。

しかし状況がよくならず、避難生活や今の苦しい生活があとどのぐらい続くのか、どうなっていくのかという不安に苛まれて、ストレスから心身を病んでしまう方も少なくありません。私たちは現地の支援団体と協力しながら、そういった方たちへの心理サポートにも力を入れています。

──そうなんですね。

(山間部に暮らすパレスチナ難民の男性(右)、現地提携団体ソーシャルワーカー(中央)、現地駐在員(左))

田浦:

現在のレバノンは、パレスチナ難民に限らずレバノン人たちも、生活に希望が見出せないような状況です。ただレバノンの人たちでしたら、たとえば出稼ぎに行くとか移住するといった他の選択肢も視野に入れることができますが、難民の場合、そのような選択肢を持つことさえ難しいのです。

ここ3年、世界中がコロナの感染拡大で大変な状況だった中で、現地のスタッフがパレスチナ難民のお宅を訪問する際に聞くのが「自分たちの状況は悪くなる一方だが、見捨てられたような気持ちになる」「みんなに忘れられてしまった」と。

(ストレスケアを目的としたお母さんのためのワークショップでほうれん草のパイを作った時の様子。参加者の多くはシリアから避難してきたパレスチナ難民で、レバノンへ避難後に知り合い、何年にもわたり助け合って生活している)

田浦:

現地のスタッフが訪れると、「日本には気にかけてくれる人がいるんだ」とか「遠い日本から、気にかけて応援してくれる人がるんだ。嬉しい。ありがとう」と涙されることもあると聞きます。そういう話を聞くたび、彼らへの支援を続けていくという姿勢を伝えていくこともまた、彼らにとって何かしらの希望につながってくれたらと思います。

──本当ですね。

田浦:

大変な状況下でも子どもたちは日々成長していきます。日本の子どもと何らかわらず、「サッカー選手になりたい」「学校の先生になりたい」と皆それぞれに夢を持って、毎日を笑顔で、必死に生きています。

(「将来はジャーナリストになってシリアの現状を伝えたいと話してくれたシリア難民の少女(写真中央)と、サッカー選手になりたいと話してくれた少年(写真右)です」)

(2021年12月、UNESCO無形文化遺産にも登録されたパレスチナ刺繍。「母から子へと受け継がれてきた伝統文化で、花嫁衣装や生活に彩りを与えてきました」)

──これまでのご活動の中で、印象に残っている方はいますか。

田浦:

コロナ禍になってから現地に行くことはできていませんが、2017年に出会った一人の女の子が印象に残っています。お父さんとお母さんを目の前で殺され、シリアからレバノンに逃れ、姉・弟とともにおじさんとおばさんのところに身を寄せていました。

トラウマを抱え、最初は誰とも目を合わせようとせず、口を開くこともありませんでした。けれど何度か訪問を重ね、学校に通ったり心理サポートを受けたりしているうちに、少しずつ心を開いてくれるようになりました。最後に彼女のところを訪問した時に、「学校の勉強が楽しい。こんな授業があってね…」と笑顔で話してくれた姿が印象に残っています。

私たちには想像もできないようなつらく苦しい出来事を経験し、それでも周囲の人たちと関わり、支援を受けながら成長し、未来への希望を見出して生きる姿に、こちらが学ばせてもらうことも少なくありません。

(「レバノンやパレスチナの食文化には、地中海や大地の恵みをふんだんに使った手の込んだ美味しい料理がたくさんあります(写真上)が、難民キャンプでは、豆類やジャガイモ、野菜、パン、お米、マカロナ(パスタ)などが主食。マカロナはヨーグルトやトマト、調味料で味付けしただけで、具が入っていないことがほとんど。動物性たんぱく質は、鶏肉や卵も高くてなかなか買うことができません」)

──田浦さんご自身は、厳しい状況の中で彼らを支援し続ける、そのモチベーションを教えてください。

田浦:

レバノンで暮らすパレスチナ難民の方たちは、生まれながらにしてさまざまな制約があります。自由ではないことばかりです。その中で、それでも「いつか故郷に帰るんだ」という気持ちを、多くの方が持っています。

(2017年に日本から心理の専門家を派遣し、ソーシャルワーカーに向けてストレスケアのワークショップを開催。「現地スタッフや駐在員が交代しても志は継承され、必要とする人々に必要な支援を届ける活動だけではなく、ソーシャルワーカーのような支援に従事する人々を支える活動なども継続しています」)

田浦:

じゃあ自分にできることは何だろうかと考えた時に、たとえ人生のひと時であったとしても子どもの成長やそのご家族に寄り添うことができるのであれば、それを続けていくことに意味があるのかなと思っています。

活動の中で、「なんでこうなんだろう」と不甲斐ない気持ちになったり、「自分たちがやっていることは正しいんだろうか」「自己満足なんじゃないだろうか」と思う時もあります。でも私自身、彼らからたくさんの元気や勇気をもらっています。感謝しかないですね。

──そうなんですね。

(山間部に住むパレスチナ人シリア難民の女性への聞き取りの際の一枚)

田浦:

いろんな方たちがコツコツとつないできた助け合いの精神、そのバトンを、私たちもつないでいきたい。

障害は多いですが、負けずに助け合っていく私たちでありたいと思います。

人は争いがなくても生きていけるはずだし、コロナ禍を経て、「人は一人では生きてない、関わることでしか生きていけない」と感じた方も少なくないのではないでしょうか。

レバノンにいるパレスチナ難民は決して「かわいそうな人たち」というだけではありません。

同じように地球で暮らし、おしゃべりが好きだったり食べるのが好きだったりアニメが好きだったり…、私たちと何も変わらない、「ふつう」の人たちです。「ふつう」の人たちが、争いを避けたがために難民になり、為す術もなく過酷な状況に陥っている。そのことに心を向けていただけたらと思います。

(パレスチナ刺繍を縫う女性。「パレスチナ刺繍は、今ではパレスチナ人としてのアイデンティティを示すものというだけでなく、貴重な収入源をもたらす手仕事となっています」。パレスチナ子どものキャンペーンのWEBショップ(https://shop.ccp-ngo.jp/)やイベントなどで販売中)

(亀の絵を描く幼稚園の子どもたち)

──最後に、チャリティーの使途を教えてください。

田浦:

チャリティーは、レバノンのパレスチナ難民の方たちへの食料支援のために活用させていただく予定です。日持ちのするパスタや豆、缶詰や油など、日本円で4000円ほどの食料品をひとパッケージにして、難民のご家族に届ける予定です。ぜひ、チャリティーで応援いただけたら幸いです。

──貴重なお話をありがとうございました!

(2018年9月、国内最大の国際協力イベント「グローバルフェスタ」ブース前で、スタッフの皆さんと記念撮影!)

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜

人としての当たり前の暮らしが守られていないような生活。なぜ?どうして?聞いているだけでモヤモヤと不満が募ります。でも「いつか故郷に帰る日」を信じているからこそ、今の生活を送ることができているのかもしれない、とふと思いました。日々の大変な暮らしを、パレスチナ人としての誇り、故郷への強い愛情や思慕が支えているのかもしれないと。

…もし、自分だったら?大好きな故郷の景色、暮らし、日常が、ある日を境に一切触れることができなくなったら?そのままずっと帰ることができなくなったら?…いかにただ事ではない異常事態が起きているかということを感じました。

パレスチナの実り、豊かな大地。そこへの誇りと、諦めない強い意志、また豊かな未来を象徴するものとして、パレスチナの小麦、ブドウ、オリーブを描きました。

“What you plant now, you will harvest later”、「今あなたが植えるものは、未来にきっと収穫できる」。私たちがどう心を持ち、どう行動していくかによって、未来のみのりは変わってくるのだというメッセージを添えています。